- Что такое этнос — суть процесса этногенеза и виды этноса

- Этнос — это относительно новое понятие

- Этногенез — это процесс формирования этносов

- Виды этносов

- Нация — это высшая форма этноса

- Заключение

- Комментарии и отзывы (2)

- Этносоциология

- Содержание

- Конспекты [ править ]

- Формирование этноса [ править ]

- Этностереотипы [ править ]

- Стадии развития этноса [ править ]

- Этнические процессы [ править ]

- Вопросы [ править ]

Что такое этнос — суть процесса этногенеза и виды этноса

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Еще в 70-е годы советские ученые предполагали, что в мире постепенно будут стираться этнические различия: религиозные, культурные, территориальные и проч.

Но ничего подобного не происходит. Напротив, межэтнические конфликты, агрессивные попытки обособления все громче заявляют о себе в мире.

Этничность становится во главу угла в условиях социальной напряженности в обществе — возвращение к корням является защитной реакцией людей в ответ на неблагоприятные внешние факторы.

Что же такое этнос и почему этническая принадлежность так важна для людей?

Этнос — это относительно новое понятие

Понятие этноса тесно связано с категориями: народ, нация, общность. Само слово ἔθνος в переводе с греческого означает группу, племя, народ. В науке до сих пор нет единого мнения ни по поводу определения, ни по поводу подходов к ключевым составляющим этого явления.

Существует несколько направлений, по-разному трактующих теорию этничности. Все они разрабатывались преимущественно российскими и советскими учеными-этнографами, сам термин на научную орбиту вывел русский антрополог, выпускник Сорбонны Сергей Михайлович Широкогоров, волею судеб оказавшийся во времена Гражданской войны в Китае, да так и оставшийся там навсегда.

В 1922 году, находясь в Китайской республике, Широкогоров издает свой труд «Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений», в котором однозначно разводит понятия этнос и народ. Народ – слишком широкая и неопределенная категория, поэтому приходится вводить новый термин.

Вот так звучало определение С.М.Широкогорова:

«Этнос – это группа людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традиций и отличаемых ею от таковых других групп. Это и есть этническая единица, – объект науки этнографии».

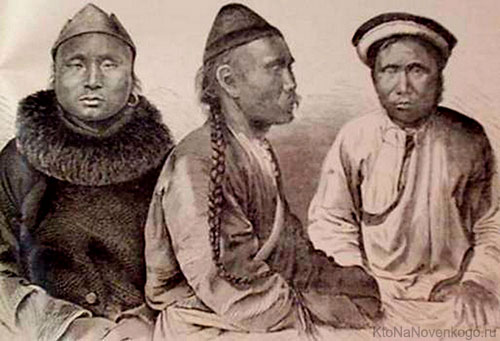

Примером отдельных этносов ученый приводит бурятов, вогулов, сегодня называемых манси, кубанских казаков – в России, бретонцев, провансальцев и нормандцев – во Франции и др.

*Кубанские казаки, конец XIX века

Собственно, такое определение признается и в современном обществознании, считающим, что:

Этнос – это группа людей разных поколений, которые объединяются на основании:

- длительного проживания на одной территории,

- общего языка,

- единой культуры,

- самосознания своей общности.

Этногенез — это процесс формирования этносов

Этногенез – это процесс формирования этносов, в котором причудливо переплетаются различные факторы.

Этнос, как детская игрушка калейдоскоп, складывается из многих элементов, при этом происходит постоянный процесс трансформации, растянутый во времени.

Можно выделить основные факторы, влияющие на формирование этноса:

- природно-географическое положение;

- климат;

- социально-экономическая история;

- культурные связи с другими этносами;

- история переселений и завоеваний.

Существуют разные теории этногенеза и подходы к его изучению, но одна из самых громких – теория пассионарного этногенеза, выдвинутая Львом Гумилевым, сыном двух гениальных поэтов – Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

В основе теории лежит понятие пассионарности – непреодолимой внутренней тяги к движению. Люди, обладающие таким внутренним огнем, называются пассионариями, и они способны изменить мир вокруг.

Гумилев предполагает, что в определенные моменты истории происходят пассионарные толчки (всего он выделил 9 таких эпизодов в более-менее известной истории человечества), благодаря которым в сложившемся этносе появляются люди-пассионарии, начинающие активно менять текущее положение вещей.

Запущенные пассионариями процессы имеют несколько стадий, и в результате формируются новые этносы, средний срок жизни которых 1 500 лет.

Так как отличительный признак этноса – это наличие единого языка, выдвигались лингвистические теории этногенеза. Например, советский историк-этнограф Сергей Павлович Толстов предложил гипотезу «первичной языковой непрерывности», основанной на том, что все переселения человечество начинало из одной точки и одного базового языка.

Но чем дальше от первоисточника отходили переселенцы, тем сильнее видоизменялся их язык. Коммуникация (что это?) между этносами затруднялась из-за языковых барьеров, складывалось противостояние свои–чужие.

Виды этносов

Этносы в исторической ретроспективе разделяют на несколько видов, которые эволюционируют в более масштабные общности или остаются в первозданном виде в условиях изоляции.

- Род.

Первый вид этноса, относящийся к родовому строю и состоящий из кровных родственников, селившихся вместе. - Племя.

Формируется в эпоху первобытно-общинного строя на основе нескольких родов, имеющих общие корни, но живущих по соседству.

Эти древнейшие этносы не потеряли своей актуальности до сих пор. Вспомним хотя бы Кавказские республики и Среднюю Азию, где отношения между родами настолько сильны, что определяют политику и порой переходят в жестокие межэтнические войны.

Народность.

Чаще всего, говоря об этносе, подразумевают именно народность. Это объединение людей, формирующееся длительное время и охватывающее племена не только по родственной, но и по территориальной близости. Обычно народность размывает родо-племенную структуру, хотя и не везде.

Отличительные признаки народности как вида этноса:

- общая территория;

- единый язык;

- экономические связи;

- характерная культура.

Русская народность сложилась из множества племен, часть из которых относилась к славянским – вятичи, кривичи, словене и пр., а часть вовсе не имела славянских корней – балты, чудь, весь.

В XXI веке народности интегрированы в более крупный этнос – нацию, влияние которой существенно – это и территориальная размытость, когда люди переселяются со своих исторических мест обитания, и двуязычие, когда язык народности не совпадает с заглавным языком нации.

И все же в отличие от племен и родов народность не расплавляется без остатка в общем котле, хотя многие такие общности в истории подвергались настоящему истреблению.

На заре становления Соединенных Штатов Америки была истреблена большая часть коренного населения – этот факт знают даже дети, но позорные страницы были и в истории России.

В XVII веке во времена освоения Сибири безжалостно уничтожались местные племена, среди них полностью стерта с лица земли народность амурских дауров, которая оказывала сопротивление вторжению в свой уклад жизни российских захватчиков.

И это далеко не единичный случай. Бесконечная бойня на Кавказе, Великое переселение народов в XX веке – черные страницы нашей страны в истории межэтнических отношений.

Нация — это высшая форма этноса

В качестве высшей формы существования этноса нации начали складываться во времена образования централизованных государств.

Нация – это этническая общность, обладающая набором характерных признаков.

- Строго обозначенная территория с государственными границами, которые складывались разными путями – естественными и насильственными.

- Единый язык, на котором говорит большинство. Языковая проблема остро встает в межэтнических конфликтах, в спокойном режиме несколько языков могут мирно сосуществовать в пределах одной нации.

*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Например, в Финляндии два государственных языка — финский и шведский, в Канаде – английский и французский, а в Швейцарии их вообще четыре – немецкий, французский, итальянский и ретророманский. - Экономика стала фактором для формирования наций, но сейчас она все больше становится интернациональной.

- Национальный характер проявляется в ведении быта, культуре, искусстве, в восприятии мира и отношении к нему. Яркая поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть» как раз про это.

Заключение

Мир соткан из огромного количества разных этносов. Около 5 тысяч наций, народностей и племен насчитывается на нашей планете, а говорят все эти люди на более чем 2 тысячах языков.

Этносы наполняют мир разнообразием характеров, культуры, менталитета, но в то же время на протяжении многих веков этническое разделение провоцирует жестокие войны, геноциды, чудовищные истребления «чужаков».

Пожалуй, самое печальное во всей этой истории с этносами, когда начинают уничтожать и ненавидеть друг друга братские, близкие по происхождению, культуре, традициям народы. На этом же часто играют внешние силы, вбивающие клин между «соседями» (например, такими вещами очень любят занимать англосаксы).

Вражда, посеянная неумной политикой или внешним влиянием, быстро разводит еще вчера живущих бок о бок людей по разные стороны баррикад, а восстановление отношений затягивается на бесконечно долгие годы. Абхазы и грузины, индусы и пакистанцы, русские и украинцы – ставки этнических конфликтов слишком высоки и в современном мире.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Комментарии и отзывы (2)

Народонаселение Земли так сильно перемешалось, что выделять отдельные этносы скоро станет проблематичным.

Без этноса мир был бы спокойнее, но нельзя взять его и отменить, тем более, что такие попытки, как раз и приводят к этническим конфликтам.

Источник

Этносоциология

- Введение в социологию

- История социологии

- Социология в России

- Теории интеграции общества

- Общество как социальная система

- Социальные изменения и процессы

- Социология культуры

- Социальные институты

- Социология организаций и управления

- Социально-групповая структура общества

- Этносы и этнические процессы

- Социальная стратификация

- Социальная мобильность

- Методология социологического исследования

- Современные социологические теории

- Список рекомендуемой литературы

- Список российских социологических журналов

- Список социологов

Одной из важных социальных характеристик индивида является его этническая принадлежность, т.е. членство в какой-либо общности или этносе. Исследованием этносов занимается целый ряд специальных дисциплин — этнография, этнология, этнопсихология. На стыке этнографии, истории и социологии возникает этносоциология, изучающая взаимосвязь этнических процессов с социальными. Этнос (в переводе с греческого — народ) — один из видов социальных общностей.

Содержание

Конспекты [ править ]

Этнос — это исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными особенностями культуры и психического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований.

Формирование этноса [ править ]

Условием формирования этноса является общность территории и общность языка. Территория является естественной базой взаимодействия и объединения людей. Территориальная близость явилась первой предпосылкой консолидации людей в общности. Наличие собственной территории является обязательным условием формирования этноса, однако сформировавшийся этнос может, при определенных условиях, существовать без своей территории (например, евреи до воссоздания Израиля в 1947 году, или цыгане).

Другим важным условием является общность или близость языка как средства коммуникации, облегчающего возникновение устойчивых социальных связей, однако у некоторых этносов общность языка является не условием, а результатом их возникновения.

Характерные для этноса черты материальной и духовной культуры, быта, обычаев, нравов и психических свойств складываются под влиянием различных социально-экономических факторов и особенностей природной среды к которой люди адаптируются, и которую используют в деятельности.

Признаком законченности в формировании этноса является возникновение этнического самосознания. Этническое самосознание — это чувство принадлежности к определенному этносу, в основе которого лежит представление об общности происхождения и исторических судеб входящих в этнос людей, и представление об отличии своего этноса от других. Этническое самосознание является одной из форм социальной идентификации личностей. Внешним выражением этнического самосознания является этноним — этническое самоназвание.

Этностереотипы [ править ]

Жизнь каждого этноса проходит в относительно одинаковых условиях совместного существования, что порождает у членов этнического сообщества определенное единство взглядов и сходный способ поведения. Все это постепенно приводит к формированию этнических эталонов и стереотипов.

Этностереотип — это исторически сложившиеся правила поведения и оценки того или иного этноса. Содержание этнических стереотипов определяется тремя группами факторов:

- специфичностью этнической группы — особенностями, закрепленными в культуре и общественном сознании, выработанными в ходе общественно-исторического развития

- социально-политическими и экономическими условиями развития этнической группы и особенностями взаимодействия между ними

- длительностью и глубиной исторических контактов с другими этносами

Этнические стереотипы могут быть двух видов — автостереотипы (описание собственного этноса) и гетеростереотипы (описание другого, не своего, этноса).

Для автостереотипов характерно стремление внести в их содержание идеалы собственного этноса, поддержание наиболее самобытных качеств национального характера.

Для гетеростереотипов характерна склонность к антропостереоретипам, то есть обусловленности стереотипа внешним обликом индивида. В гетеростереотипах, на уровне обыденного сознания, внешний облик представителя соответствующего этноса связывают с определенными психическими чертами. На основе этнических стереотипов возникают соответствующие типы поведения и общения между представителями разных этносов.

На основе стереотипов формируется этнический образ — форма описания этноса, в которой выделяются наиболее значимые и типичные свойства, и которые основываются на чувственном восприятии своего или чужого этноса. Этнический образ служит эталоном, в соответствии с которым человек мотивирует свое собственное поведение и ожидание его от других людей.

Этнический образ, основанный на автостереотипах, может значительно отличаться от этнического образа, основанного на гетеростереотипах.

Этнический образ, как основанный на автостереотипе, так и на гетеростереотипе, является обобщенной характеристикой и может не совпадать с индивидуальными характеристиками отдельных членов этноса.

Стадии развития этноса [ править ]

Сформировавшийся этнос выступает как социальный организм самовоспроизводящий себя на основе передачи новым поколениям исторического опыта и культуры. В процессе развития этноса, каждый этнос проходит несколько исторических этапов и соответствующих им типов этнической общности. Исторически развиваясь этнос проходит стадии племени, народности и нации.

Первоначально, основой для объединения служили брачные связи между родами — фратриями. В дальнейшем, по мере освоения общей территории и развития производственных сил, возникает общность экономических и политических интересов, что приводит к формированию племенной организации.

Высшей ступенью развития племенной организации, предшествующей появлению государства, является союз племен. Он возникает путем объединения нескольких племен для достижения конкретной цели, будь то война, сооружение ирригационной системы или миграция, и является переходным состоянием этноса от племени к народности.

Народность — вид этноса, сформированный на основе консолидации племен, вызванной укреплением социально-экономических и политических связей между ними, и характерной общностью культуры, языка и образа жизни. Главными показателями формирования народности является возникновение государства и общей религии. Развитие социальных связей внутри государства, переход от натурального к товарному хозяйству и установление капиталистических экономических отношений, предопределяет возникновение на основе народности более совершенной формы этноса — нации.

Традиционно в российской социологии используется следующее определение нации: «Нация — исторические сложившаяся, устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, психического склада, жизни, проявляющаяся в общности культуры».

У данного определения, есть серьезные минусы, в частности — размытость границ понятия нации, поэтому все чаще используется другое определение, согласно которому «Нация — высшая форма жизни развитого этноса, отличающаяся развитым самосознанием, единым унифицированным литературным языком, распространяющимся через системы образования, литературу и средства массовой информации, развитием профессиональной культуры и искусства, а также социальной классовой структурой, присущей индустриальному обществу, сформировавшемуся в рамках национального государства».

Этнические процессы [ править ]

Процесс развития этноса называется этногенезом. В его основе лежат разнообразные этнические процессы — изменения отдельных этнических элементов, частей этноса и этноса в целом. Различают эволюционные и трансформационные этнические процессы.

Эволюционные процессы — это значительные изменения основных элементов этноса, прежде всего — языка и культуры. Подразделяются на языковые (изменение языка, расширения или сужение его функций, словарного запаса, распространенности другого языка, двуязычие, языковая ассимиляция), внутриэтнические (ослабление или усиление культурной однородности), межэтнические (заимствование материальной и духовной культуры других этносов), надэтнические (вытеснение элементов традиционной культуры интернациональными).

Трансформационные процессы — изменения этнических элементов, влекущие за собой перестройку этнического самосознания, смену этнической принадлежности и этнонима. Различают этническое разделение (распад этнической общности на несколько новых или отделение части этноса от более крупной этнической общности) и этническое объединение (слияние групп людей различной общественной принадлежности или объединение нескольких этносов).

Для современного общества характерны две противоположные тенденции развития этнических процессов:

- стремление малых этносов к самоопределению в любой форме социально-территориальной организации от автономии до государственной независимости

- интернационализация образа жизни, проявляющаяся в отмирании традиционных внешних признаков этнических особенностей и в унификации культурно-бытовых и производственных условий существования этносов.

Оба процесса развиваются параллельно и могут проявляться в одних и тех же этносах.

Вопросы [ править ]

Примерные вопросы к экзамену по этносоциологии [1]

- Объект, предмет, основные категории и функции этнической социологииЕё место в системе научных знаний.

- Отечественные концепции этничности: «теория этноса» и «теория пассионарности»

- Современные западные подходы к пониманию феномена этничности

- Актуальные дискуссии по поводу основных понятий этносоциологии и возможность интегративной теории этничности

- Этническая культура

- Язык и социальные проблемы этнолингвистического поведения

- Этническое самосознание: структура и формирование

- Идеологический уровень этнического самосознанияНационализм и этнизмИсточники и аспекты национализмаТипологии национализма

- Социально-психологический уровень этнического самосознанияТипы этнической идентичности

- Этнические и расовые иерархии в структуре социальной стратификации

- Социально-демографические процессы и социальная мобильность этнических групп

- Межэтнические отношения, их изучение в этносоциологии

- Понятие межэтнического конфликтаПричины, типы и формы межэтнических конфликтовРоль социологов в предупреждении конфликтов между народами

- Зоны межэтнической напряженности в России

- Этническая (национальная) политика: понятие, специфика правовой базы, основные виды

- Национальная политика в России: история и современность

- Национальные отношения в Пермской области

- Методология этносоциологического исследованияТипы проектов, особенности программ

- Методы сбора эмпирических данных: специфика применения в этносоциологии

- Дополнительные источники этносоциологических исследований

Источник