- Явление потенциации феномен лестницы его механизм

- Следствия закона Старлинга

- Особенности сокращения миокарда. Законы «Все или ничего», «Франка-Старлинга». Явление потенциации (феномен «лестницы»), его механизм

- Явление потенциации феномен лестницы его механизм

- Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

- Особенности сокращения миокарда. Законы «Все или ничего», «Франка-Старлинга». Явление потенциации (феномен «лестницы»), его механизм

Явление потенциации феномен лестницы его механизм

Навигация: Физиология человека. Мир глазами медика » Сердечно-сосудистая система » Гемодинамическая регуляция. Закон Старлинга и феномен Анрепа. Лестница Боудича

В основе гемодинамической регуляции силы сердечных сокращений лежит закон Франка—Старлинга, установленный авторами на сердечно-легочном препарате. При сохранении у животного малого круга кровообращения большой круг кровообращения был замещен искусственной системой трубок. Это позволило, с одной стороны, изменяя давление в венозном резервуаре, увеличивать или уменьшать приток крови к правому предсердию, а с другой — определять изменения объема сердца и количества крови, поступающей в сердце и вытекающей из него. Установлено, что чем больше крови притекает к сердцу во время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем сильнее оно сокращается при следующей систоле. Механизм этого явления объясняют двумя причинами: сократительный кардиомиоцит состоит из двух элементов — собственно сократительного и эластического. Сократительный элемент в возбужденном состоянии способен сокращаться, а последовательно соединенный с ним эластический элемент действует как обычная пружина с нелинейной характеристикой. Однако сила сокращений возрастает только при средних величинах их растяжения; во время диастолы увеличивается площадь контакта между митохондриями и миофибриллами, вследствие чего возрастают интенсивность диффузии АТФ из митохондрий в миофибриллы и энергетическое обеспечение сократительного аппарата.

Следствия закона Старлинга

Следствиями закона Старлинга являются изменения параметров гемодинамики.

- Следствие 1. При увеличении венозного давления при неизменном артериальном возрастает сила сердечных сокращений и увеличиваются СО и МОК.

- Следствие 2. При увеличении артериального давления и неизменном венозном давлении возрастает сила сердечных сокращений (для преодоления возросшего сопротивления), но СО и МОК не меняются. Физиологической нагрузкой, растягивающей волокна сердечной мышцы, является количество крови, заполняющей полости сердца. Чем больше в сердце скапливается крови за время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем энергичнее они сокращаются при следующей систоле. Благодаря этому быстро устанавливается соответствие между притоком крови к сердцу и ее оттоком от него.

В соответствии с законом Старлинга осуществляется синхронное сокращение правой и левой половин сердца. Особое значение гемодинамическая регуляция приобретает при некоторых патологических состояниях сердца, в частности при недостаточности аортальных клапанов, когда часть крови из аорты возвращается в левый желудочек. Впоследствии, в фазу диастолы желудочков, в них поступает обычная порция крови в результате систолы предсердий. Это приводит к тому, что стенки желудочков растягиваются кровью больше, чем в норме, и, по закону Старлинга, за счет усиления следующего систолического сокращения количество крови, выброшенное в аорту, будет больше нормального. Однако возврат через дефект в клапанах некоторой порции крови приведет к тому, что практически в кровеносное русло попадет обычная порция крови, т.е. само сердце как бы компенсирует имеющийся дефект.

Закон Франка—Старлинга относителен, поскольку растяжение сердечных волокон ведет к усилению их последующего сокращения только при некоторых средних степенях растяжения. При растяжении сверх известного предела сила последующего сокращения уже не увеличивается, а, наоборот, ослабевает. В целом этот способ регуляции силы сокращения получил название гетерометрической регуляции сердца (т.е. с изменением длины кардиомиоцитов). Существуют также гомеометрические механизмы саморегуляции сердца (без изменения длины кардиомиоцитов). К ним относится феномен Анрепа: при повышении давления в аорте или легочном стволе сила сердечных сокращений автоматически возрастает, обеспечивая тем самым возможность выброса того же объема крови, что и при исходной величине артериального давления, т.е. чем больше противонагрузка, тем больше сила сокращений. Механизмы, лежащие в основе феномена Анрепа, до сих пор не раскрыты. Предполагают, что с увеличением противонагрузки растет концентрация Са2+ в межфибриллярном пространстве и поэтому возрастает сила сердечных сокращений. Другим проявлением гомеометрической регуляции является лестница Боудича. Раздражая электрическим током полоску сердца лягушки, утратившую способность к автоматизму, автор обнаружил, что каждое последующее сокращение в ответ на стимулы одной амплитуды выше по амплитуде предыдущего.

Источник

Особенности сокращения миокарда. Законы «Все или ничего», «Франка-Старлинга». Явление потенциации (феномен «лестницы»), его механизм

Кардиомиоциты включают фибриллы, саркомеры. Есть продольные трубочки и Т трубочки наружной мембраны, котоыре входят внутрь на уровне мембраны я. Они широкие. Сократительная фугкция кардиомиоцитов связана с белками миозином и актином. На тонких актиновых белках – система тропонин и тропомиозин. Это не дает головкам миозин сцепляется с головками миозина. Снятие блокировки — ионами кальция. По т трубочкам открываются кальцевые каналы. Повышение кальция в саркоплазме снимает тормозной эффект актина и миозина. Мостики миозина перемещают тонике нити к центру. Миокард подчиняется в сократительной функции 2м законам – все или ничего. Сила сокращения зависит от исходной длины кардиомиоцитов – Франк и Старалинг. Если миоциты предварительно растянуты, то они отвечают большей силой сокращения. Растяжение зависит от наполнения кровью. Чем больше- тем сильней. Этот закон формулируют как – систола есть функция диастолы. Это важный приспособительный механизм. Это синхронизирует работу правого и левого желудочка.

Электрокардиография (ЭКГ)

1. ЭКГ – метод регистрации с поверхности тела электрической активности сердца. На кривой ЭКГ различают 5 волн или зубцов – Р, Q, R, S, T. Зубцы Р, R, T направлены вверх (положительные), а зубцы Q и S – вниз (отрицательные).

2. Существуют 3 стандартных отведения ЭКГ: I – правая рука – левая рука (места наложения электродов электрокардиографа), II – правая рука – левая нога и III – левая рука – левая нога; 6 грудных отведений (V1 — V6) и 3 усиленных униполярных – AVL (активный электрод располагается на левой руке), AVR (активный электрод – на правой руке), AVF (активный электрод – на левой ноге).

3. Зубец Р отражает деполяризацию предсердий, комплекс зубцов QRS отражает распространение волны деполяризации по желудочкам. Зубец Т – процесс реполяризации желудочков. Кривая ЭКГ свидетельствует о частоте сердечных сокращений (автоматия), возбудимости сердечной мышцы, скорости проведения волны деполяризации (ПД) по отделам сердца, о функциональном состоянии сердечной мышцы.

4. Амплитуда зубцов ЭКГ, интервалы:

· Амплитуда зубцов зависит от величины разности потенциалов в отделах сердца. Амплитуда Р составляет 0,2-0,3 мВ, R – 0,6-1,5 мВ, и Т – 0,3-0,5 мВ

· Интервалы ЭКГ отражают время распространения ПД по проводящей системе сердца. Интервал РQ –распространение ПД от синоатриального узла до атриовентрикулярного, он составляет 0,12-0,18 с, комплекс QRS – распространение ПД по желудочкам, – длится 0,06-0,09 с, и ST – 0,24-0,35 с.

Типы регуляции сокращения сердца

1. Регуляция сердечной деятельности подразделяется на внутрисердечную и внесердечную. Внутрисердечная регуляция определяется законом Франка-Старлинга, его суть: «Чем больше сердечная мышца растягивается в диастолу, тем сильнее она сокращается в систолу». В данном случае степень сокращения миокарда зависит от исходной длины кардиомиоцитов – гетерометрическая регуляция.

2. Исходное растяжение мышцы сердца зависит от венозного притока крови. Этот приток крови называется преднагрузкой сердца.

3. Сократимость сердечной мышцы определяется и постнагрузкой. Постнагрузка отражает усиление сократимости кардиомиоцитов в ответ на увеличение давления крови в системном кровотоке (в артериальном русле) и не зависит от исходной длины мышечных волокон. Такой вид регуляции сердца назвали гомеометрическим.

4. Внесердечная регуляция сердца подразделяется на нервную и гуморальную. Нервная регуляция связана с влиянием двух отделов автономной нервной системы, иннервирующих сердце – симпатического и парасимпатического.

5. Симпатические нервы, посредством медиатора норадреналина, оказывают на сердце положительные влияния:

· хронотропный – увеличение частоты сердечных сокращений,

· инотропный – увеличение силы сокращения,

· дромотропный – увеличение скорости проведения ПД и

· батмотропный – увеличение возбудимости кардиомиоцитов.

6. Норадреналин, связываясь с β1-адренорецепторами, деполяризует плазматическую мембрану атипических кардиомиоцитов и укорачивает длительность медленной спонтанной диастолической деполяризации (частота ЧСС возрастает). Норадреналин активирует Са 2+ каналы на мембране рабочего кардиомиоцита, что увеличивает вход Са 2+ клетку (возрастает сократимость).

7. Парасимпатические нервы, посредством медиатора ацетилхолина, оказывают на сердце те же эффекты, но только отрицательные. АХ, связываясь с мускариновыми холинорецепторами, гиперполяризует мембрану кардиомиоцитов, удлиняет фазу медленной диастолической деполяризации, а на мембране рабочих кардиомиоцитов активирует К + каналы, чем уменьшает транспорт Са 2+ в клетку (снижается сократимость).

8. При сильном раздражении парасимпатических нервов сердце останавливается в диастоле, а потом, несмотря на раздражение, начинает сокращаться (эффект ускользания сердца из-под влияния вагуса), что объясняется быстрым разрушением ацетилхолина ферментом холинэстеразой.

Дата добавления: 2015-02-02 | Просмотры: 1101 | Нарушение авторских прав

Источник

Явление потенциации феномен лестницы его механизм

Изменение мышечной силы в начале сокращения. Эффект лестницы (лестница Боудича). Когда мышца начинает сокращаться после длительного периода покоя, сила ее первого сокращения обычно очень слабая и часто составляет всего половину силы сокращения, которую она развивает позднее, во время 10-50-го сокращения. Этот феномен постепенного увеличения силы сокращения до плато называют эффектом лестницы, или лестницей Боудича.

Все возможные причины эффекта лестницы неизвестны, однако полагают, что феномен связан в основном с увеличением ионов кальция в цитозоле, поскольку все больше ионов освобождаются из саркоплазматического ретикулума с каждым последующим мышечным потенциалом действия, а убрать их из саркоплазмы немедленно не удается.

Тонус скелетных мышц. Даже в состоянии покоя в мышцах обычно сохраняется некоторый уровень напряжения. Это явление называют мышечным тонусом. В норме волокна скелетных мышц не сокращаются без стимулирующих их нервных импульсов, поэтому тонус является результатом низкой частоты импульсов, исходящих из спинного мозга. Эти импульсы отчасти регулируются сигналами, передаваемыми из головного мозга к соответствующим передним мотонейронам спинного мозга, и частично — сигналами от мышечных веретену расположенных в самой мышце.

Утомление мышц. Длительное и сильное сокращение мышцы ведет к хорошо известному состоянию мышечного утомления. Результаты исследования спортсменов показали, что утомление мышц увеличивается практически прямо пропорционально скорости истощения мышечного гликогена. Следовательно, утомление — результат неспособности сократительных и метаболических процессов мышечных волокон обеспечивать ту же производительность.

Однако эксперименты показали также, что передача нервного сигнала через нервно-мышечное соединение может, по крайней мере в небольшой степени, ослабляться после длительной интенсивной мышечной активности, уменьшая еще больше мышечное сокращение. Нарушение кровотока через сокращающуюся мышцу ведет к практически полному утомлению мышцы в течение 1 или 2 мин из-за ухудшения снабжения питательными веществами, особенно кислородом.

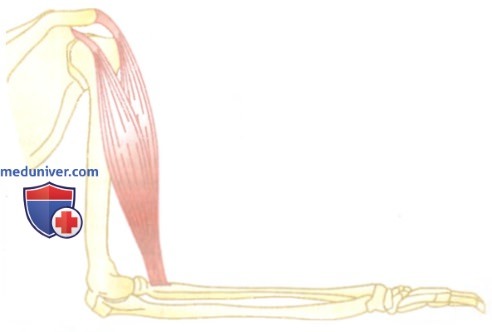

Рычажные системы тела. Мышцы функционируют путем приложения напряжения к местам их прикрепления к костям, а кости, в свою очередь, формируют различные типы рычажных систем. На рисунке показана рычажная система, активируемая двуглавой мышцей для поднятия предплечья. Если предположить, что большая двуглавая мышца имеет площадь поперечного сечения, равную около 39 см , максимальная сила сокращения будет равна примерно 136 кг.

Когда предплечье находится под прямым углом по отношению к плечу, место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы расположено примерно на 5 см впереди от точки вращения у локтевого сустава. Общая длина рычага предплечья при этом составляет около 35,5 см. Следовательно, грузоподъемность двуглавой мышцы у кисти будет равна лишь 1/7 от 136 кг мышечной силы, или около 19,5 кг. Когда рука полностью вытянута, место прикрепления бицепсов оказывается впереди от точки вращения на расстоянии гораздо меньше 5 см, и возможная сила действия на кисть также гораздо меньше 19,5 кг.

Итак, анализ рычажных систем тела зависит от знания: (1) места прикрепления мышцы; (2) его отдаленности от точки вращения рычага; (3) длины плеча рычага; (4) положения рычага. Телу нужны много типов движений, некоторые из них нуждаются в большой силе, а другим нужна большая амплитуда движения, поэтому существуют много разных типов мышц, некоторые из них длинные и сокращаются на большом расстоянии, а другие — короткие, но имеют большие площади поперечного сечения и могут обеспечить чрезвычайную силу сокращения на коротком расстоянии.

Исследование разных типов мышц, рычажных систем и их движений называют кинезиологией (физиологией движений), что является важным разделом физиологической анатомии человека.

Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Особенности сокращения миокарда. Законы «Все или ничего», «Франка-Старлинга». Явление потенциации (феномен «лестницы»), его механизм

Кардиомиоциты включают фибриллы, саркомеры. Есть продольные трубочки и Т трубочки наружной мембраны, котоыре входят внутрь на уровне мембраны я. Они широкие. Сократительная фугкция кардиомиоцитов связана с белками миозином и актином. На тонких актиновых белках – система тропонин и тропомиозин. Это не дает головкам миозин сцепляется с головками миозина. Снятие блокировки — ионами кальция. По т трубочкам открываются кальцевые каналы. Повышение кальция в саркоплазме снимает тормозной эффект актина и миозина. Мостики миозина перемещают тонике нити к центру. Миокард подчиняется в сократительной функции 2м законам – все или ничего. Сила сокращения зависит от исходной длины кардиомиоцитов – Франк и Старалинг. Если миоциты предварительно растянуты, то они отвечают большей силой сокращения. Растяжение зависит от наполнения кровью. Чем больше- тем сильней. Этот закон формулируют как – систола есть функция диастолы. Это важный приспособительный механизм. Это синхронизирует работу правого и левого желудочка.

Электрокардиография (ЭКГ)

1. ЭКГ – метод регистрации с поверхности тела электрической активности сердца. На кривой ЭКГ различают 5 волн или зубцов – Р, Q, R, S, T. Зубцы Р, R, T направлены вверх (положительные), а зубцы Q и S – вниз (отрицательные).

2. Существуют 3 стандартных отведения ЭКГ: I – правая рука – левая рука (места наложения электродов электрокардиографа), II – правая рука – левая нога и III – левая рука – левая нога; 6 грудных отведений (V1 — V6) и 3 усиленных униполярных – AVL (активный электрод располагается на левой руке), AVR (активный электрод – на правой руке), AVF (активный электрод – на левой ноге).

3. Зубец Р отражает деполяризацию предсердий, комплекс зубцов QRS отражает распространение волны деполяризации по желудочкам. Зубец Т – процесс реполяризации желудочков. Кривая ЭКГ свидетельствует о частоте сердечных сокращений (автоматия), возбудимости сердечной мышцы, скорости проведения волны деполяризации (ПД) по отделам сердца, о функциональном состоянии сердечной мышцы.

4. Амплитуда зубцов ЭКГ, интервалы:

· Амплитуда зубцов зависит от величины разности потенциалов в отделах сердца. Амплитуда Р составляет 0,2-0,3 мВ, R – 0,6-1,5 мВ, и Т – 0,3-0,5 мВ

· Интервалы ЭКГ отражают время распространения ПД по проводящей системе сердца. Интервал РQ –распространение ПД от синоатриального узла до атриовентрикулярного, он составляет 0,12-0,18 с, комплекс QRS – распространение ПД по желудочкам, – длится 0,06-0,09 с, и ST – 0,24-0,35 с.

Типы регуляции сокращения сердца

1. Регуляция сердечной деятельности подразделяется на внутрисердечную и внесердечную. Внутрисердечная регуляция определяется законом Франка-Старлинга, его суть: «Чем больше сердечная мышца растягивается в диастолу, тем сильнее она сокращается в систолу». В данном случае степень сокращения миокарда зависит от исходной длины кардиомиоцитов – гетерометрическая регуляция.

2. Исходное растяжение мышцы сердца зависит от венозного притока крови. Этот приток крови называется преднагрузкой сердца.

3. Сократимость сердечной мышцы определяется и постнагрузкой. Постнагрузка отражает усиление сократимости кардиомиоцитов в ответ на увеличение давления крови в системном кровотоке (в артериальном русле) и не зависит от исходной длины мышечных волокон. Такой вид регуляции сердца назвали гомеометрическим.

4. Внесердечная регуляция сердца подразделяется на нервную и гуморальную. Нервная регуляция связана с влиянием двух отделов автономной нервной системы, иннервирующих сердце – симпатического и парасимпатического.

5. Симпатические нервы, посредством медиатора норадреналина, оказывают на сердце положительные влияния:

· хронотропный – увеличение частоты сердечных сокращений,

· инотропный – увеличение силы сокращения,

· дромотропный – увеличение скорости проведения ПД и

· батмотропный – увеличение возбудимости кардиомиоцитов.

6. Норадреналин, связываясь с β1-адренорецепторами, деполяризует плазматическую мембрану атипических кардиомиоцитов и укорачивает длительность медленной спонтанной диастолической деполяризации (частота ЧСС возрастает). Норадреналин активирует Са 2+ каналы на мембране рабочего кардиомиоцита, что увеличивает вход Са 2+ клетку (возрастает сократимость).

7. Парасимпатические нервы, посредством медиатора ацетилхолина, оказывают на сердце те же эффекты, но только отрицательные. АХ, связываясь с мускариновыми холинорецепторами, гиперполяризует мембрану кардиомиоцитов, удлиняет фазу медленной диастолической деполяризации, а на мембране рабочих кардиомиоцитов активирует К + каналы, чем уменьшает транспорт Са 2+ в клетку (снижается сократимость).

8. При сильном раздражении парасимпатических нервов сердце останавливается в диастоле, а потом, несмотря на раздражение, начинает сокращаться (эффект ускользания сердца из-под влияния вагуса), что объясняется быстрым разрушением ацетилхолина ферментом холинэстеразой.

Источник