Как штурмовали крепостные стены

Самым опасным способом взять крепость, было взять крепость штурмом. Стены штурмовали или приставляя к ним длинные лестницы, или забираясь через пролом. Штурмовать стену с помощью лестниц было самым простым и очевидным способом, но чреватым большими потерями.

Лестницы были простыми деревянными жердями с поперечинами, иногда они имели железные крючки на верхнем конце и окованные железом шипы на нижнем конце. Крючками лестница цеплялась за зубья стены, а шипами врезалась в землю. Иногда применялись и другие типы лестниц. В «Gesta Stephani» упоминаются лестницы, изготовленные из ремней. Эти лестницы Роберт Фитцхаберт применил во время ночного штурма Девиза в 1140 году.

Некоторые из рукописей XV века сообщают о раскладных лестницах, а также о тяжелых лестницах, установленных на колеса. Не все виды лестниц доказали свою боевую ценность. Во время Первого крестового похода в Антиохии и Мааррат-аль-Нумане лестницы подламывались под весом воинов. При осаде Рима Арнульфом Германским в 896 году на стену взобрались, соорудив рядом с ней кучу из мешков.

Приближаясь к стене, штурмующие неизбежно попадали под град стрел и камней. Иногда, особенно в поздний период, наступающие рыли траншеи, защищающие от обстрела. Прежде чем подойти к стене, нападающим следовало форсировать ров. Ров мог быть сухим, а мог быть заполнен водой. Иногда во рву устанавливались колья или проволочные заграждения, задачей которых было замедлить движение наступающих и дать стрелкам обороняющихся больше времени для их работы.

Для форсирования рвов иногда применялись переносные мосты. Иногда наступающие пытались поставить штурмовые лестницы прямо со дна рва. Находящиеся во рву воины представляли собой отличную мишень для булыжников, кипящей воды или вина, раскаленного песка (который набивался в щели доспехов) и горшков с зажигательной смесью. Столь любимое в Голливуде кипящее масло использовалось редко.

Обороняющиеся с помощью рогаток старались сбросить лестницы прежде чем их удастся закрепить на стене. Осаждающие могли штурмовать городские стены в двух-трех местах, стараясь растянуть силы обороняющихся. Штурм прикрывали лучники, пращники и арбалетчики, обстреливающие городские стены. Наступающие несли большие деревянные щиты-павизы или еще большие мантлеты. Мантлеты также были деревянными, часто их устанавливали на колеса. Мантлетами также прикрывались осадные машины, а также входы под навес, ведущий к тарану.

Нападающие могли использовать штурмовые башни (beffroi). Иногда штурм удавался сразу и не требовал какой-либо специальной подготовки. Под Маарратом штурмовую башню начали строить только после того, как обычный штурм провалился. Штурмовые башни строили неохотно и лишь в крайнем случае, так как строительство башни было долгим и дорогостоящим предприятием. Штурмовая башня должна была быть выше крепостной стены. Воины на верхнем этаже могли видеть все происходящее на стенах. Роджер Вендоверский сообщает, что при осаде Бедфорда в 1224 году башня Генриха III оказалась настолько эффективной, что обороняющиеся не могли снять доспехов, не рискуя быть подстреленными. Стрелки на штурмовой башне могли согнать защитников со стен еще до начала штурма, поэтому башню иногда в шутку называли malvoisin или «плохой сосед».

Башня насчитывала несколько этажей, сообщающихся с помощью лестницы. В башне проделывали амбразуры для лучников и арбалетчиков. Башни устанавливались на колеса или катки. В движение башню приводили или люди с помощью лома, или животные. Животные обычно тянули башню за трос, переброшенный через столб. При этом животные тянули назад, а башня двигалась вперед. Когда башня прибывала в нужное место, с нее снимали колеса. Башню часто оборудовали перекидным мостом, с помощью которого можно было перебраться на стену. На первом этаже башни мог стоять таран. Низ башни дополнительно защищали навесными щитами, закрывавшими саперов, действующих у основания стены. Подобную башню в 1645 году соорудили роялисты во время гражданской войны в Англии.

Башни представляли собой отличную мишень, так как были огромны и двигались медленно. Снаружи башни обшивались сыромятными шкурами, защищавшими деревянные конструкции от огня. Ричард I даже использовал в Акре для защиты башен листовое железо. В Диррахиуме (1108) и Дамьетте (1169) осажденные встроили внутри городских стен собственную башню, с помощью которой отражали атаки противника.

В 1081 году в Диррахиуме построили башню с выступающим далеко вперед брусом. С помощью этого бруса удалось остановить на удалении французскую штурмовую башню, приближавшуюся к стене. Мусульманам в Тире в 1111 году удалось разрушить большую французскую штурмовую башню с помощью тарана. Обороняющиеся также использовали ковши, наполненные горящей нефтью, смолой и древесной стружкой. Иногда защитники рыли ямы перед стеной, засыпая их рыхлой землей. Наехав на такую яму, башня вполне могла опрокинуться.

Чтобы подвести башню или таран к стене, приходилось засыпать ров. В ров сыпались огромные количества земли, дерна, камней. Затем на насыпи делался настил. Все работы велись под постоянным обстрелом со стен, поэтому для защиты людей возводился деревянный навес, обшитый снаружи шкурами или листовым железом. Засыпая ров, нападающие подтягивали навес. Осадным устройствам любили давать имена, поэтому навесы обычно назывались кошками или vinea.

Навесы также назывались «свиньей», вероятно потому, что внешне напоминали огромное животное, роющееся в земле, или потому, что вокруг навеса суетилось множество перепачканных в земле людей, похожих на поросят. При осаде Данбара Эдуардом III навес, под которым работали англичане, был обрушен камнем. Из под обломков врассыпную побежали солдаты, а шотландцы огласили стену криками: «Английская свинья опоросилась!»

Источник

Стратегия и тактика осады крепостей XVII века

Будет 14 фот текст

***

Весь XVII век в Европе это непрерывная цепь войн. Основной их целью была борьба за овладение территориями, за расширение пределов государства, что предопределяло его экономическую и военную мощь. А это в свою очередь давало шансы на само существование государства. Чем оно было мощнее, тем меньше было соседей желающих в очередной раз перекроить границы. т.е. в какой то мере обеспечивало хотя бы несколько лет мира. Мир же был необходим любому государству для экономического развития, процветания торговли, земледелия, для повышения благосостояния граждан. Ведь в конечном счете наиглавнейшая задача государства это защита своих жителей и обеспечение их спокойной жизни

Словом — если хочешь мира — воюй.

На рисунке: французские пикинер и мушкетер периода Тридцатилетней войны.

От автора. Единообразной и определенной военной униформы в это время еще не существует. Каждый солдат одевается в то, что сочтет нужным, включая средства защиты (металлические шлемы, доспехи и т.п.). Однако существует более или менее определенное (в основном в элитных частях, лейб-гвардии и т.п.) сочетание цветов одежды зависящих от родовых цветов того или иного властителя.

Основой обороны границ всех европейских государств на протяжении веков, заканчивая концом XIX века, была система крепостей, расположенных во всех ключевых точках границы и внутри территории страны. В основном ключевыми точкам являлись удобные для вторжения врага дороги, переправы (мосты, броды) через реки, входы и выходы из ущелий в горной местности, горные перевалы, удобные для высадки десанта бухты, существующие порты, судоходные реки и т.п.

Отсюда и сухопутные войска каждой страны подразделись:

*крепостные войска (гарнизоны крепостей),

*полевая армия.

От автора. Я здесь сознательно совершенно не касаюсь флота и войны на море, чтобы не рассеивать внимание читателей, хотя весьма часто морские сражения были частью войны этого столетия вообще.

Естественно, главным элементом сухопутных войск была полевая армия. Именно она вторгается во вражеские пределы и наносит поражение войскам противника. Однако в XVII веке вся война обычно сводилась к осаде и взятию крепостей противника. Армии сталкивались в в открытом полевом бою весьма нечасто, и как правило полевые сражения не являлись решающими для достижения победы в войне поскольку обе стороны истощали свои силы, расходовали порох, а исход сражения обычно оставался неясным и неопределенным.

А вот взятие одной или нескольких крепостей обычно предрешало исход кампании.

Въедливый читатель сразу задается вопросом — почему столь важно захватить крепость или даже две? Ведь крепости нигде не образуют сплошную линию подобно Великой Китайской Стене. Между крепостями десятки, а то и сотни километров. И практически всегда полевая армия может пройти между ними, оставив их в тылу.

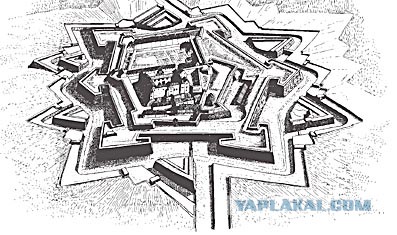

На рисунке: типичная крепость XVIII века Перпиньон

Что сказать на это?

1. Крепости то располагается там, где движение как вражеских войск, так и грузов снабжения для вражеской армии наиболее удобно, а то и вовсе это единственно возможная дорога.

2. Полевая армия это достаточно компактно сосредоточенное количество личного состава с лошадьми, пушками и т.п. Занимает она несколько десятков кв. миль. А вокруг пустота. В лучшем случае позади полевой армии лишь слабые заставы, конные разъезды, малочисленные комендатуры в населенных пунктах. Оставшийся позади мощный гарнизон вражеской крепости легко может совершать вылазки и отрезать полевую армию от путей снабжения. В таком случае полевая армия подобна человеку, которому горло сдавили веревкой.

3. Если для исключения вылазок у крепости оставлять достаточные силы, то своя полевая армия тает без боев, оставляя у каждой крепости часть своих сил. При этом полевая армия врага получает возможность приходить на помощь своим осажденным крепостям и громить армию вторжения по частям.

Возникает и другой вопрос- а в чем сила крепостей и почему так важна их оборона, если все равно крепость будет взята?

А сила крепости в том, что:

1. Для успешной осады и взятия крепости требуется превосходство в силах примерно в 10 раз, иначе успех гарантирован быть не может.

2. Осада крепости приковывает к себе если не всю полевую армию нападающих, то очень ее значительную часть, что в свою очередь позволяет полевой армии обороняющихся в свою очередь напасть на крепости противника.

Тут получается — кто кого. Исход осады крепости неясен до конца сражения. Тем в общем то и прославился знаменитый французский фортификатор и полководец де Вобан, что он умел провести осаду достаточно быстро и успешно. Всякий раз он переигрывал военачальника противной стороны.

От автора. Сегодня очень много российских историков, рассматривая ход Великой Отечественной войны, особенно ее начальный период, буквально с микроскопом на столе рассматривают ошибки, ошибочки советских высших военачальников и объясняют наши неудачи — одни едва ли не скрытым предательством тех же Жукова, Павлова, Кузнецова и т.д., другие же объясняют причины катастрофы лета 1941 буквально тем, что нужная директива не была послана в войска на полчаса раньше, не так в ней были составлены фразы, тем, что и эти директивы не были исполнены должным образом. Как будто, если все сделать немного иначе, так победа у нас в кармане.

И все они дружно игнорируют тот простой факт, что по ту сторону линии фронта находились не мальчики для битья в генеральских лампасах, заранее обреченные на поражение, а весьма талантливые и умелые военачальники, способные принимать верные решения и переигрывавшие в начале войны наших генералов.

Также игнорируют исследования, скажем, того же Дэвида Гланца, утверждающего, что к лету 1941 Красная Армия в силу в том числе и объективных причин, не была готова ни к какой войне. Ни к наступательной, ни к оборонительной. И никакими директивами положение дел изменить было невозможно.

Отсюда простое решение — подойдя к крепости, взять ее. Взять как можно скорее и с наименьшими потерями. Тем паче, что в захваченной крепости можно пополниться порохом, орудиями, мушкетами, продовольствием, лошадьми, заплатить своим солдатам жалованье деньгами отнятыми у врага. Да и извечный солдатский обычай грабежа гражданского населения и насилия нельзя сбрасывать со счетов. Это своего рода премия солдатам за успешный штурм. Так было, есть и всегда будет, включая и век XXI. Только нынче сие всячески стыдливо замаливается и скрывается либерал-демократами с помощью СМИ, а те простые времена делалось открыто, без стеснения. Скажем, прославленный российский полководец А.В.Суворов в своих приказах не раз указывал «Возьмете город, трое суток он в вашем распоряжении».

Впрочем, в XVIII -XIX веках значимость крепостей постепенно снижалось. Напомним, если в начале XVIII века в русско-шведской войне (т.н. Северная война) самые знаменитые сражения так или иначе связаны со взятием или обороной крепостей (Нарва, Шлиссельбург, Полтава), то в войну 1812 года о сражениях за крепости почти не упоминается. Хотя, отметим, что в немецком учебнике для пехоты издания 1914/15 года вобановский метод постепенной атаки долговременных укреплений все еще упоминается (стр. 172).

В чем же причина того, что в XVIII-XIX веках война все больше перемещалась от стен крепостей в поле, хотя сами по себе Вобановские методы осады и взятия укреплений использовались еще более чем полтора века?

Дело в том, что способ осады и взятия крепостей постепенной атакой, доведенный до совершенства Вобаном, при всех его положительных сторонах, страдал тем, что требовал огромной численности осаждающей армии и особенно ее артиллерии, большого расхода пороха, других материальных средств. Порой вся полевая армия оказывалась на несколько недель и месяцев привязана к одной крепости. А это позволяло обороняющейся стране искать и находить пути противодействия агрессору, начиная контрдействий своей полевой армии и до создания коалиций и союзов нескольких стран против агрессора. К тому же армии постепенно становились все более многочисленными, военные средства все более совершенными, что позволяло в двух последующих веках нередко блокировать крепость достаточно сильным, но относительно небольшим отрядом, а остальная армия между крепостями устремлялась к вражеской столице.

С тем, чтобы были понятны термины, упоминаемые ниже по тексту, поясним их наглядно (см. рисунок)

В общем и целом действия по взятию крепости назывались осадой. Осада по времени могла занимать от недели до нескольких месяцев. Например осада Маастрихта в 1673 году французскими войсками под командованием Вобана длилась с 17 по 29 июня, Гент пал через шесть дней, Намюр в 1695 осаждали пять месяцев, а Монс в 1691 сдался только после 9 месяцев.

Расход ресурсов для взятия крепости был огромен.

Например осада Монса в 1691 обошлась французскому королю в 106000 пушечных ядер; 7000 мортирных бомб; 40000 ручных гранат; 100000 фунтов черного пороха; 64000 лопат и других инструментов для разработки грунта, и 30 000 мешков с грунтом.

Осада обычно состояла из следующих этапов:

1. Предложение почетной капитуляции.

2. Блокада крепости.

3. Постепенная атака.

4. Бреширование.

5. Штурм.

6. Капитуляция.

1. Предложение о почетной капитуляции.

Осаждающие войска, приблизившись к крепости, располагались в зоне вне досягаемости крепостной артиллерии несколькими лагерями, которые сразу же укреплялись, т.е.вокруг каждого лагеря возводились простейшие полевые укрепления (апроши, равелины, редуты) и заграждения (рогатки, волчьи ямы и т.п.).

К коменданту крепости отправляли парламентеров с предложением о почетной капитуляции, т.е сдачи крепости без боя. Условия сдачи в зависимости от соотношения сил, общей военно-политической обстановки могли быть разными. Стандартными же условиями были следующие:

*войска покидают крепость со знаменами, холодным и огнестрельным оружием, оставляя пушки, порох, продовольствие, лошадей.

*гражданским жителям гарантируется сохранность их имущества, жилищ, скота, денег, свободное оставление крепости. Они лишь выплачивают определенную контрибуцию.

В литературе пишется, что, как правило, капитуляция гордо отклонялась. Однако, в действительности дело нередко обстояло иначе. Коменданту приходилось прикидывать шансы на успех обороны (соотношение численности своих войск и войск противника, запасы пороха и продовольствия, вероятность прихода на помощь своей полевой армии, моральное состояние своих солдат и гражданских жителей). Немало было случаев, когда местные гражданские жители принуждали коменданта к капитуляции поскольку им не улыбались условия штурма и последующие безобразия со сторон победителей. Да и в целом симпатии жителей могли быть на стороне осаждающих.

В случае отказа от капитуляции наступал второй этап осады.

Источник