Проектирование опорных геодезических сетей

Городское геодезическое обоснование, как правило, создается в местной системе координат. Поэтому первая ступень ОГС имеет только один исходный пункт, расположенный, по возможности, в центральной части города и несколько сторон с исходными дирекционными углами. Такая схема построения позволяет исключить влияние ошибок исходных данных, которые возникают при полной привязке городского геодезического обоснования к исходной Государственной геодезической сети. Для ориентирования городского геодезического обоснования между сторонами с исходными дирекционными углами и любой стороной сети должны быть измерены примычные углы (Рис.1.1). Отметим, что несколько исходных дирекционных углов используются для контроля ориентирования городского геодезического обоснования.

Как правило, координаты пунктов ГГО вычисляют как в городской, так и в государственной системе координат. Поэтому все исходные пункты, в том числе, образующие исходные дирекционные углы, должны принадлежать государственным геодезическим сетям.

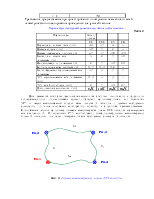

ОГС строятся в виде триангуляции, трилатерации, линейно-угловых и комбинированных построений /5/. Одна из возможных схем построения таких сетей в виде городской триангуляции приведена на рис.1.1.

|

Схема построения ОГС в виде городской триангуляции

Городская триангуляция представляет собой сеть, состоящую из треугольников или геодезических четырёхугольников. В этой сети измеряются углы между соответствующими направлениями на смежные пункты, и 2 или 3 стороны.

|

|

Вставка определяемого пункта триангуляционной сети 3 класса в исходную сеть 2 класса

При многоступенчатом варианте построения ОГС (табл.1.1) последующие ступени проектируются как “вставки” в старшую ступень ОГС. Примерами таких сетей может служить городская триангуляционная сеть 3 класса (в сети запроектирован только один определяемый пункт), которая вставляется в исходную триангуляционную сеть 2 класса. Это построение изображено на рис.1.2 (следует иметь в виду, что только для первой ступени ОГС применима схема с одним исходным пунктом, для всех остальных ступеней городского геодезического обоснования в качестве исходных необходимо использовать не менее двух или более исходных пунктов, полученных из старших ступеней).

Отметим важную особенность построения на местности многоступенчатых ОГС. Пункты старших ступеней, могут терять свою стабильность в пространстве в результате осадок и деформаций зданий и сооружений, на крышах которых они расположены. Следовательно, при построении младшей ступени необходимо контролировать стабильность исходной основы. Данная процедура может быть выполнена на основании сравнения контрольных измерений (длин линий и углов на исходных пунктах) с их значениями, полученными по координатам этих пунктов, приведенных в исходном каталоге.

где mS – нормативно заданная точность определения длин линий в наиболее слабом месте исходной ступени ОГС.

Первая ступень ОГС в виде трилатерации представляет собой геодезическое построение, состоящее из треугольников или геодезических четырёхугольников, в которых измерены только длины линий и один примычный угол между исходными дирекционными углами и стороной сети.

Cхема построения ОГС в виде городской трилатерации

|

Схема построения 1 ступени ОГС в виде линейно-угловой сети

|

Если в геодезической сети измерены все углы и длины линий, то такое построение называется линейно-угловой сетью, один из вариантов которой представлен на рис. 1.4

Новые возможности при построении опорных геодезических сетей открываются при использовании GPS – технологий. Этот метод основан на измерении псевдодальностей от наземных GPS-приёмников до спутников орбиты которых известны с высокой точностью /3,4,23/.

При использовании этих технологий возможна лучевая или сетевая схема построения на местности GPS-сети.

При использовании лучевой схемы построения ОГС базовый GPS-приёмник работает только на исходном пункте городского геодезического обоснования, а второй GPS-приёмник последовательно устанавливается на определяемые пункты ОГС.

В результате измерений GPS-аппаратурой вычисляются приращения координат между исходным пунктом с известными координатами в заданной координатной системе и определяемыми пунктами ОГС.

Отметим главное достоинство GPS-технологий – отсутствие необходимости иметь прямую оптическую видимость между пунктами ОГС. Недостатком лучевого способа построения ОГС является отсутствие контроля качества измерений.

Поэтому на практике построения ОГС с использованием системы GPS применяют сетевой метод, приведенный на рисунке 1.6

|

Контролем качества выполненных спутниковых определениях в таких построениях является выполнение координатных условий во всех образованных GPS-измерениями геометрических фигурах.

В соответствии с нормативными документами ко всем ступеням ОГС, которые создавались традиционными наземными способами предъявляют требования, которые приведены в следующей таблице.

Требования к параметрам опорных геодезических сетей

Табл.1.2

| Параметры | Класс сети | |||

| Проектирование |  | 40 0 | 30 0 | 30 0 |

| S(км) | 7-20 | 5-8 | 2-5 | |

| Построение на местности | m  | 1.0” | 1.5” | 2.0” |

f  | 4.0” | 6.0” | 8.0” | |

m  /B /B | 1:300000 | 1:200000 | 1:200000 | |

| Оценка точности | m  /S /S | 1:20000 | 1:120000 | 1:70000 |

В таблице приняты следующие обозначения:

m

При построении GPS-сетей существует только рекомендуемое ограничение на длины линий между GPS-приемниками, которые не должны превышать 15км.

При проектировании ОГС и их построении на городской территории существуют следующие особенности:

1. Первая ступень ОГС создаётся в местной системе координат с одним исходным пунктом, расположенным, как правило, в центре города (это необходимо для минимизации поправок за редуцирование линейных измерений с поверхности относимости на плоскость в проекции Гаусса-Крюгера);

2. Линейные измерения редуцируются на поверхность относимости, которая соответствует средней отметке городской территории (это необходимо для минимизации поправок за редуцирование линейных измерений с физической поверхности земли на поверхность относимости);

3. Городская территория характеризуется сильным рефракционным полем с большим числом локальных температурных полей. Поэтому угловые измерения при определенных условиях могут выполняться по рефракционно опасным направлениям (например, температура по Новосибирску изменяется от периферии к центру до 5-6 градусов, а локальные температурные поля могут отличаться от общегородского поля на величину до 10-15 градусов);

4. Геодезические центры, которыми закрепляют ОГС, располагаются на крышах зданий. Здания подвержены осадкам и деформациям. Поэтому геодезические пункты могут терять свою стабильность и, как следствие, изменять значение своих координат.

5. При несовпадении центра визирного барабана геодезического знака над центром знака ОГС в измеренные значения направлений необходимо вводить поправки за редукцию.

Источник

Проектирование городского геодезического обоснования: Методическое пособие

Страницы работы

Содержание работы

сибирская государственная геодезическая академия

институт кадастра и гис

Методическое пособие для студентов специальности 311100

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 3

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗОНЫ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ.. 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ. 3

ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ГОРОДСКОГО.. 7

ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ. 7

ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ТОЧНОСТИ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ГОРОДСКОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ. 7

РАСЧЁТ ТОЧНОСТИ ЗАПРОЕКТИРОВАННОЙ ОГС.. 8

РАСЧЁТ ТОЧНОСТИ ЗАПРОЕКТИРОВАННОЙ ГСС.. 10

ПРЕДВЫЧИСЛЕНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫСОТНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО.. 11

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 13

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАДАНИЯ. 13

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

· На топографической карте масштаба 1:25000 запроектировать городское геодезическое обоснование, которое состоит из следующих структурных единиц: ОГС (опорная геодезическая сеть); ГСС (геодезическая сеть сгущения); ВГО (высотное геодезическое обоснование);

· Выполнить оценку точности запроектированного городского геодезического обоснования и подобрать типовую технологию для выполнения геодезических измерений.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1.Топографическая карта масштаба 1:25000;

2. Один исходный пункт и одно исходное дирекционное направление (задается преподавателем на топографической карте);

3. Точность проектируемого многоступенчатого планового и высотного городского геодезического обоснования M0=10cm, MH0=5cm.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

Городское геодезическое обоснование состоит из плановых и высотных геодезических сетей. Структура геодезического обоснования и число его ступеней зависит от площади городской территории. Студенту, в зависимости от площади запроектированной городской территории, необходимо выбрать схему построения многоступенчатого планово-высотного городского геодезического обоснования в соответствии с данными, приведенными в следующей таблице.

Структура городского геодезического обоснования в зависимости от площади города

Площадь городской территории км 2

Если, например, площадь городской территории составляет от 10 до 50 км 2 то студенту может рекомендоваться следующая схема построения трехступенчатого планового городского геодезического обоснования.

Площадь городской территории км 2

Требования к проектированию ОГС в зависимости от ее класса помещены в табл.2.

Параметры для проектирования ОГС

В таблице приняты следующие обозначения:

mβ — СКО измеренного угла;

Fb — допустимая угловая невязка в треугольнике;

mb/B — СКО измерения базиса;

ms/S — СКО наиболее слабой стороны;

α — минимальное значение связующего угла в треугольнике.

S — средняя длина стороны геодезической сети.

При проектировании следует учесть следующие особенности построения геодезических сетей на городской территории:

1. Геодезическая сеть создаётся в местной системе координат с одним исходным пунктом, расположенным в центральной части города и произвольным исходным дирекционным направлением;

2. Линейные измерения редуцируются на поверхность относимости, проходящую через среднюю отметку городской территории;

3. В городских условиях длины сторон могут быть уменьшены на 30-50% по сравнению с данными, приведёнными в табл.2.

При проектировании необходимо обеспечить нормативную плотность пунктов ОГС 1 пункт на 4 км 2 . Проектирование ОГС на усмотрение студента можно выполнить в виде триангуляции, трилатерации, линейно-угловых или комбинированных построений. Один из возможных способов приведён на следующем рисунке.

|

Рис.1 Схема построения ОГС в виде городской триангуляции

Проектирование второй ступени планового городского геодезического обоснования (ГСС) рекомендуется выполнять методом полигонометрии только на жилую зону городской территории. Нормативная плотность пунктов запроектированных ГСС должна составлять 4 пункта на 1км 2 (для данной лабораторно-практической работы рекомендуемая плотность пунктов должна составлять 1 — 1км 2 ). Возможная схема построения полигонометрической сети с одной узловой точкой приведена на рисунке 2, а в таблице 2 приведены требования для проектирования полигонометрии в зависимости от выбранного разряда. Геодезические съемочные сети для данной лабораторно-практической работы проектировать не рекомендуется.

|

Рис.2 Схема полигонометрической сети с одной узловой точкой

Источник