Устранение искажений типа ступенька

Проблема снижения нелинейных искажений звуковоспроизводящего тракта и, в частности повышения линейности усилителей мощности ЗЧ (УМЗЧ) уже давно волнует как профессиональных, так и самодеятельных конструкторов бытовой радиоаппаратуры. О том, какое значение коэффициента гармоник (Кг) можно считать допустимым для высококачественного УМЗЧ, высказано множество мнений, порой весьма противоречивых [1]. Однако известно, что наибольший вклад в искажения тракта обычно вносят акустические системы (Кг ≥ 3 %) и магнитофон или ЭПУ (Кг = 1. 3%).

С появлением ленточных изодинамических излучателей и цифровых лазерных проигрывателей суммарный Кг тракта (без УМЗЧ) понизился примерно до 1. 2%, причем доминирующими в спектре искажений стали вторая и третья гармоники. Можно полагать, что УМЗЧ с таким же спектральным составом нелинейных искажений и коэффициентом Кг ≤ 0,1 % заметного влияния на качество звучания не окажет. Значительно ухудшают звучание, придавая ему «металлический» оттенок, высшие гармоники, возникающие при ограничении амплитуды сигнала, искажения типа «ступенька» (центральная отсечка), а также так называемые кроссоверные* и коммутационные искажения, возникающие в УМЗЧ в момент перехода из режима А в режим В, динамические интермодуляционные искажения и, наконец, самовозбуждение во время переходных процессов и при работе на комплексную нагрузку. УМЗЧ, вносящий в усиливаемый сигнал искажения хотя бы одного из этих видов, характеризуется «транзисторным» звучанием даже при очень малом коэффициенте гармоник.

Традиционный способ устранения искажений, обусловленных ограничением амплитуды сигнала, — создание запаса мощности, однако это ведет к неоправданному усложнению транзисторного УМЗЧ. Другой способ — создание условий для «мягкого» (как у ламповых усилителей) ограничения амплитуды. Искажения типа «ступенька», кроссоверные и коммутационные искажения можно ликвидировать переводом УМЗЧ в режим А или Super A [2]. Снизить эти и так называемые «гладкие»** нелинейные искажения можно и иначе, например, введением глубокой (более 30 дБ) ООС, в том числе многопетлевой [3], использованием прямой связи (или связи вперед) [4], применением специальной коррекции нелинейных искажений [5].

Следует, однако, отметить, что глубокая ООС нередко становится причиной возникновения динамических искажений и неустойчивой работы УМЗЧ. Кроме того, глубокая ООС эффективно снижает только «гладкие» искажения, а наиболее заметные кроссоверные она уменьшает в недостаточной мере [5]. Как показали проведенные авторами эксперименты, изменение глубины ООС в одном и том же УМЗЧ с 20 до 40 дБ заметного влияния на качество звучания не оказывает, несмотря на значительное уменьшение коэффициента гармоник, а дальнейшее увеличение ее глубины влечет за собой ухудшение звучания из-за снижения устойчивости. Видимо, качество звучания УМЗЧ определяется главным образом не глубиной ООС, а линейностью исходного (не охваченного ею) усилителя. Несколько лучшие результаты дает применение многопетлевой ООС, однако она значительно усложняет УМЗЧ [3]. Резюмируя сказанное, можно считать, что для высококачественного УМЗЧ с разомкнутой петлей ООС вполне допустим Кг = 0,3 %.

Что же касается двух последних способов снижения нелинейных искажений, то они свободны от недостатков, присущих глубокой ООС, и отличаются один от другого тем, что при использовании прямой связи сигнал ошибки вычитается из полезного сигнала на выходе УМЗЧ, а при коррекции — на его входе.

С учетом всего сказанного выше авторами разработан УМЗЧ без общей ООС, основные технические характеристики которого следующие:

| Номинальный (на уровне -3 дБ) диапазон частот, Гц | 10. 63 000 |

| Максимальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 0,5 %, Вт | 25 |

| Коэффициент гармоник при выходной мощности 12,5 Вт, %, на частоте, Гц: | |

| 100 | 0,07 |

| 1 000 | 0,08 |

| 10 000 | 0,1 |

| 20 000 | 0,12 |

| Номинальное входное напряжение, В | 2 |

| Входное сопротивление, кОм | 47 |

| 2 | |

| Ток покоя, мА, не более | 100 |

| 1 При испытании УМЗЧ устойчиво работал и с конденсатором большей емкости. |

Принципиальная схема УМЗЧ изображена на рис. 1. Он состоит из трех каскадов: двухтактного эмиттерного повторителя, усилителя напряжения и выходного каскада с узлом компенсации (коррекции) нелинейных искажений.

Эмиттерный повторитель (VT1, VT2) работает в режиме А и служит для обеспечения требуемого входного сопротивления УМЗЧ. Цепи R1C2 и R8C3 образуют ФНЧ второго порядка с частотой среза около 63 кГц,

Усилитель напряжения сигнала (VT3 — VT6) представляет собой двухтактное токовое зеркало, нагруженное резисторами R15, R17. Коэффициент передачи тока Кτ этого каскада определяется отношением сопротивлений резисторов в эмиттерных цепях входящих в него транзисторов: Кτ = R11/R12 = R13/R14 ≈ 2,5; коэффициент усиления напряжения Кu — значением Кτ и отношением выходного сопротивления каскада (точнее — сопротивления его нагрузки) к входному: Ku= KτRвых/Rвх = R11R15/R12(R11 + R8+0,5R9).

Режим работы токового зеркала по постоянному току задан резистором R10. Необходимо отметить, что вносимые каскадом нелинейные искажения зависят от разброса сопротивлений резисторов R11— R14, поэтому их необходимо попарно подобрать. Более точно токовое зеркало балансируют подстроечным резистором R9 (добиваются минимального уровня второй гармоники усиливаемого сигнала). Ток покоя каскада выбран таким, что максимальный ток сигнала равен его половине.

Выходной каскад (VT7— VT12) собран по схеме, подробно описанной в [5]. Его особенность — в наличии узла компенсации нелинейных искажений. Поскольку схема каскада симметрична, рассмотрим работу верхнего (по схеме) плеча узла, которое выполнено на транзисторах VT9, VT13. Входной сигнал (будем считать его неискаженным) одновременно поступает на базу транзистора VT11 оконечного каскада и (через резистор R24) на эмиттер транзистора VT13.

Выходной (искаженный) сигнал, пройдя резистор R30, подводится через делитель R27R26 к базе транзистора VT13, который в результате выделяет напряжение ошибки и подает его на вход эмиттерного повторителя, собранного на транзисторе VT9. Из искаженного сигнала напряжение ошибки вычитается на резисторе R20. Сопротивление резистора R24, определяющее глубину компенсации искажений, связано с сопротивлениями резисторов R20, R26, R27 соотношением: R24 = R20R26/(R26+ R27). Критерий правильного выбора этих резисторов — близкое к нулевому выходное сопротивление УМЗЧ. При необходимости его нетрудно сделать и отрицательным (достаточно уменьшить в одинаковой мере сопротивления резисторов R24, R25), однако коэффициент гармоник в этом случае несколько возрастает (примерно до 0,2 %).

Цепи R21C8, R23C9 и конденсатор С10 устраняют самовозбуждение, возникающее вследствие перекомпенсации на высших частотах.

Описываемый УМЗЧ «мягко» ограничивает амплитуду выходного сигнала и не боится кратковременных коротких замыканий цепи нагрузки. Объясняется это тем, что выходного тока токового зеркала не хватает для вывода транзисторов VT11, VT12 из строя. Ток зеркала ограничен его током покоя и определяется сопротивлением резистора R10. Ограничение сигнала в этом каскаде наступает раньше, чем в выходном, а поскольку токовое зеркало ограничивает «мягко», то и УМЗЧ в целом делает это «мягче».

Благодаря отсутствию общей ООС УМЗЧ не вносит динамических искажений и абсолютно устойчив при переходных процессах и работе на комплексную нагрузку. Искажения типа «ступенька», кроссоверные, коммутационные, а также «гладкие» нелинейные искажения и амплитудные потери снижаются узлом компенсации.

К недостаткам описываемого УМЗЧ следует отнести небольшую выходную мощность, низкий коэффициент использования питающего напряжения, высокие требования к источнику питания (во избежание роста четных гармоник он должен быть стабилизированным). Выходную мощность можно повысить, подняв напряжение питания (возможно также применение двуполярного источника), стабилизированным напряжением можно питать не весь УМЗЧ, а только входной каскад и токовое зеркало.

Конструкция и детали.

Все детали УМЗЧ, кроме транзисторов VT11, VT12 смонтированы на печатной плате (см. рис. 2), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Каждый из транзисторов оконечного каскада установлен на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности около 300 см 2 .

Вместо указанных на схеме транзисторов КТ3117А можно применить транзисторы серии КТ503, вместо КТ313Б — транзисторы серии КТ502.

Конденсаторы С1, С4, С6, С7, С11 — К73-17, C5 — К50-24, остальные — керамические любого типа. Использовать в качестве С6, С7 оксидные конденсаторы нежелательно, так как это может привести к увеличению коэффициента гармоник.

В УМЗЧ применен подстроечный резистор СП5-16В, постоянные резисторы C5-16 (R30, R31) и МЛТ (остальные). Для удобства монтажа резисторы R16 и R18 составлены каждый из двух резисторов МЛТ-0,25 сопротивлением 300 Ом.

Для получения указанных выше технических характеристик резисторы R11—R14, R20, R22, R26 — R29 необходимо подобрать попарно с отклонением от указанных на схеме номиналов не более ± 0,5 %.

Налаживание устройства сводится к балансировке токового зеркала подстроечным резистором R9 по минимуму второй гармоники на выходе при подаче на вход УМЗЧ переменного напряжения 2 В частотой 1 кГц.

Экспериментально снятые зависимости коэффициентов 2 — 5-й гармоник от частоты показаны на рис. 3, а (цифры 2 — 5 обозначают номера гармоник), от выходной мощности — на рис. 3, б. Штриховыми линиями изображены характеристики аналогичного по параметрам устройства с общей ООС глубиной 20 дБ и «жестким» ограничением амплитуды выходного сигнала (УМЗЧ «Вега 10У120-стерео»). При испытаниях использовалась аппаратура, позволяющая измерять Кг с точностью до ±0,005 %.

* Искажения, обусловленные разным наклоном характеристики передачи в режимах А и В.

** Искажения, порожденные равномерной (без изломов) нелинейностью характеристики передачи УМЗЧ.

ЛИТЕРАТУРА

- Солнцев Ю. Какой же Кг допустим? — Радио, 1985, № 2, с. 26 — 28.

- Митрофанов Ю. Экономичный режим А в усилителе мощности. — Радио, 1986, № 5, с. 60 — 63.

- Cherry Е. М. Nested Differentiating Feedback Loops in Simple Audio Power Amplifiers. — Journal of Audio Engineering Society. Vol. 30, 1982, No 5, pp. 295 — 305.

- Vanderkooy J., Lipshitz S. Р. Feedforward Error Correction in Power Amplifiers. — journal of Audio Engineering Society, Vol. 28, 1980, No 1/2, pp. 2 — 16.

- Hawksforol N. J. Distortion Correction in Audio Power Amplifiers. — Journal of Audio Engineering Society. Vol. 29, 1981, No 1/2, pp. 27—30.

Источник

Устранение искажений типа ступенька

По способу работы с входным сигналом и принципу построения усилительных каскадов усилители мощности звуковой частоты разделяются на:

- Аналоговые, класс А

- Аналоговые, класс В

- Аналоговые, класс АВ

- Аналоговые, класс H

- Импульсные и цифровые, класс D

Необходимо отметить, что существует еще множество классов усилителей, таких как C, A+, SuperA, G, DLD и др. Некоторые из них, такие как C (угол отсечки менее 90 градусов) в УМЗЧ не применяются. Другие же оказались слишком сложными и дорогостоящими, поэтому «сошли со сцены» или были вытеснены более перспективными.

Аналоговые усилители, по сути, отличаются только углом отсечки входного сигнала, т.е. выбором так называемой «рабочей точки».

Класс А

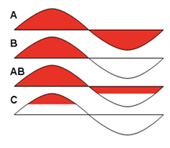

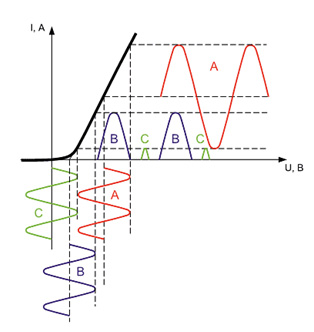

Углы отсечки для усилительных каскадов классов А, В, АВ и С.

Усилители класса А работают без отсечки сигнала на наиболее линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов. Это обеспечивает минимум нелинейных искажений (THD и IMD), причем как на номинальной мощности, так и на малых мощностях.

За этот минимум приходится расплачиваться внушительными потребляемой мощностью, размерами и массой. В среднем КПД усилителя класса А составляет 15-30%, а потребляемая мощность не зависит от величины выходной мощности. Мощность рассеяния максимальна при малых сигналах на выходе.

Интересными представителями усилителей класса А являются транзисторный Pass Labs XA 200.5 и ламповый Unison Research Sinfonia, сравнительные характеристики которых приведены в таблице:

| Характеристики | Pass Labs XA 200.5 | Unison Research Sinfonia |

| Номинальная мощность | 200 Вт | 25Вт |

| Коэффициент гармонических искажений | 1% (400Вт) | не указывается |

| Диапазон воспроизводимых частот | 1.5 – 100000 Гц | 20 – 30000 Гц |

| Потребляемая мощность | 700 Вт | 500 Вт |

| Масса | 81 кг | 25 кг |

Представитель усилителей класса А

Класс В

Принцип работы усилителей, классов А, В и С.

Усилительные элементы работают с отсечкой 90 градусов. Для обеспечения такого режима работы усилителя используется двухтактная схема, когда каждая часть схемы усиливает свою «половинку» сигнала. Основная проблема усилителей в классе В — это наличие искажений из-за ступенчатого перехода от одной полуволны к другой. Поэтому, при малых уровнях входного сигнала нелинейные искажения достигают своего максимума.

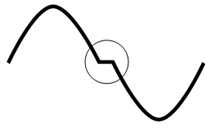

Искажения типа ступенька в усилителях класса В.

Достоинством усилителя класса В можно считать высокий КПД, который теоретически может достигнуть 78%. Потребляемая мощность усилителя пропорциональна выходной мощности, и при отсутствии сигнала на входе она вообще равна нулю. Несмотря на высокий КПД, обнаружить среди современных моделей усилители класса В вряд ли кому-то удастся.

Класс АВ

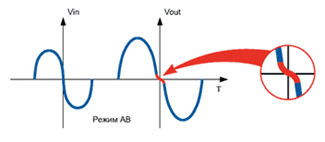

Как следует из названия усилители класса АВ – это попытка объединить достоинства усилителей А и В класса, т.е. добиться высокого КПД и приемлемого уровня нелинейных искажений. Для того чтобы избавиться от ступенчатого перехода при переключении усилительных элементов используется угол отсечки более 90 градусов, т.е. рабочая точка выбирается в начале линейного участка вольтамперной характеристики. За счет этого при отсутствии сигнала на входе усилительные элементы не запираются, и через них протекает некоторый ток покоя, иногда значительный. Из-за этого уменьшается коэффициент полезного действия и возникает незначительная проблема стабилизации тока покоя, но зато существенно уменьшаются нелинейные искажения.

Среди аналоговых усилителей данный режим работы встречается чаще всего.

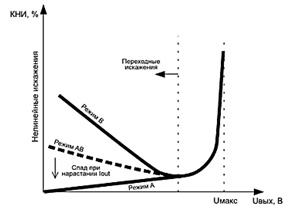

Графики зависимости коэффициентов нелинейных искажений от выходной мощности усилителя для классов А, В и АВ.

Минимизация искажения типа «ступенька» в усилителях класса АВ.

Сравнительная таблица усилителей, работающих в режимах А, В, АВ:

| Характеристики | A | B | AB |

| Теоретический КПД | 50% | 78% | Зависит от режима |

| Реальный КПД | 15-30% | 50-60% | 40-50% |

| Нелинейные искажения | малые | Высокие | средние) |

| Потребляемая мощность | постоянная | зависит от выходной | зависит от выходной |

| Термостабильность | низкая | высокая | средняя |

Представитель усилителей класса АВ

Класс H

Данный класс усилителей был разработан специально для автомобилей, в которых имеется ограничение напряжения, питающего выходные каскады. Стимулом к созданию усилителей класса Н послужило то, что реальный звуковой сигнал имеет импульсный характер и его средняя мощность намного ниже пиковой. В основе схемы лежит обычный усилитель класса AB, включенный по мостовой схеме. Изюминка — применение специальной схемы удвоения напряжения питания. Основной элемент схемы удвоения — накопительный конденсатор большой емкости, который постоянно подзаряжается от основного источника питания. На пиках мощности этот конденсатор подключается схемой управления последовательно с основным источником питания. Напряжение питания выходного каскада усилителя на доли секунды удваивается, позволяя ему справиться с передачей пиков сигнала. Однако накопительный конденсатор должен быть достаточной емкости, иначе заявленная выходная мощность будет обеспечиваться только на средних и высоких частотах.

Идея коммутирования напряжения питания нашла применение не только в автомобильных усилителях мощности. Усилитель с двух- трехуровневым питанием фактически представляет собой импульсный усилитель с последовательным аналоговым каналом, который лишнюю энергию импульсов переводит в тепло. Чем больше ступенек у напряжения питания, тем более приближенная к синусоиде получается лестница на выходе импульсной части усилителя и тем меньше выделяется тепла на аналоговом канале.

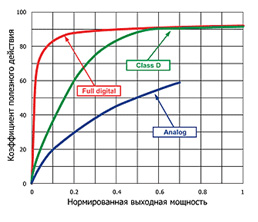

Усилители, построенные по подобной схемотехнике, сочетают в себе дискретные методы усиления с аналоговыми и, соответственно, занимают промежуточное положение между аналоговыми и импульсными усилителями по КПД и тепловыделению. В данном усилителе для повышения КПД, и соответственно, снижения тепловыделения применено дискретное приближение уровня напряжения питания аналогового канала к его выходному напряжению. Повышение КПД происходит за счет уменьшения падения напряжения на активном плече по сравнению с усилителями с одноуровневым питанием. Отличительная особенность подобных усилителей состоит в том, что коммутация ключевых элементов происходит с частотой сигнала. Фильтрация высших гармоник осуществляется аналоговой частью усилителя путем преобразования энергии гармоник в тепло в усилителями с высокой тактовой частотой, когда частота коммутации ключевых элементов многократно выше верхней граничной частоты сигнала, а фильтрация осуществляется LC фильтром. Тепловые потери аналоговой части усилителя получаются довольно низкими, но их в достаточной мере восполняют коммутационные потери и потери в фильтре при высокой тактовой частоте. Существует оптимальное количество ступенек напряжения питания, при котором усложнение схемы оправдывается повышением КПД и удешевлением мощных транзисторов аналоговой части усилителя. КПД усилителей класса H достигает 83% при коэффициенте гармонических искажений 0,1%.

Класс D

Строго говоря, класс D — это не только схема построения или режим работы выходного каскада — это отдельный класс усилителей. Более логично было бы назвать их импульсными, но историческое название «цифровой» за ними уже прочно закрепилось. Рассмотрим общую структурную схему усилителя.

Блок схема цифрового усилителя

Оцифрованный сигнал поступает на аудио процессор, который в свою очередь с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM — Pulse Width Modulation) управляет силовыми полупроводниковыми ключами. Можно добавить, что ШИМ-сигнал можно получить и без аналого-цифрового преобразования с помощью компаратора и генератора, например, пилообразного сигнала. Такой метод в усилителях класса D также широко применяется, но благодаря развитию цифровой техники постепенно уходит в прошлое. Аналого-цифровое преобразование обеспечивает дополнительные возможности по обработке звука: от регулировки уровня громкости и тембра до реализации цифровых эффектов, таких как реверберация, шумоподавление, подавление акустической обратной связи и др.

В отличие от аналоговых усилителей, выходной сигнал усилителей класса D представляет собой импульсы прямоугольной формы. Их амплитуда постоянна, а длительность («ширина») изменяется в зависимости от амплитуды аналогового сигнала, поступающего на вход усилителя. Частота импульсов (частота дискретизации) постоянна и в зависимости от требований, предъявляемых к усилителю, составляет от нескольких десятков до сотен килогерц. После формирования импульсы усиливаются оконечными транзисторами, работающими в ключевом режиме. Преобразование импульсного сигнала в аналоговый происходит в фильтре низких частот на выходе усилителя или непосредственно в нагрузке.

График зависимости КПД аналоговых и цифровых усилителей от выходной мощности.

В целом, принцип работы усилителя класса D очень напоминает принцип работы импульсного блока питания, но в отличие от него, на выходе, за счет широтно-импульсной модуляции, формируется не постоянное напряжение, а переменное, по форме соответствующее входному сигналу.

Теоретически, КПД подобных усилителей должен достигать 100%, но, к сожалению, сопротивление канала транзистора хоть и маленькое, но все же ненулевое. Но, тем не менее, в зависимости от сопротивления нагрузки, КПД усилителей этого типа может достигать 90%-95%. Разумеется, при такой эффективности нагрев выходных транзисторов практически отсутствует, что позволяет создавать очень маленькие и экономичные усилители. Коэффициент гармонических искажений при грамотном построении выходного фильтра можно довести до 0,01%, что является прекрасным результатом. Искажения возрастают при увеличении частоты сигнала и снижении частоты дискретизации. Косвенным образом от частоты дискретизации зависит и выходная мощность — с ростом частоты уменьшаются индуктивность катушек и снижаются потери в выходном фильтре.

Подобно аналоговым усилителям, импульсные усилители разделяются на подклассы AD и BD, причем их достоинства и недостатки тоже подобны. В усилителях класса AD в отсутствие входного сигнала выходной каскад продолжает работу, выдавая в нагрузку разнополярные импульсы одинаковой длительности. Это позволяет улучшить качество передачи слабых сигналов, но значительно снижает экономичность и порождает ряд технических проблем. В частности, приходится бороться с так называемым сквозным током, который возникает при одновременном переключении выходных транзисторов. Для устранения сквозного тока в выходном каскаде вводится мертвое время между закрыванием одного транзистора и открыванием другого.

Практическое применение находят более простые по конструкции: усилители класса BD, выходной каскад которых в отсутствие сигнала генерирует импульсы очень малой длительности или находится в состоянии покоя. Однако в усилителях этого типа наиболее сильно проявляется основной недостаток — зависимость уровня нелинейных искажений от частоты дискретизации и частоты сигнала. Кроме того, искажения возрастают при малых входных сигналах. Чаще всего, усилители класса D, как и класса АВ, выпускаются в интегральном исполнении.

Такие усилители применяются в системах оповещения и трансляции, в которых, как известно, не уделяется большого внимания вопросам достижения особенного качества звучания. В профессиональных системах звуковоспроизведения в классе D реализуются в основном усилители для сабвуферов, так как на низких частотах ухо наименее чувствительно к нелинейным искажениям сигнала.

Если раньше от усилителя требовалась просто надежная работа и гарантированное качество звука, то современные модели дополняются рядом сервисных функций, таких как компьютерное управление усилителем, программирование встроенного лимитера, а также наличие цифрового входа. С удешевлением цифровых интерфейсов для передачи аудиосигналов можно ожидать рост рынка усилителей с дистанционно управляемыми параметрами и автоматической диагностикой, что, безусловно, расширит возможности в создании звукоусилительных комплексов. Учитывая стремительное развитие цифровой техники и элементной базы сложно даже предположить, к каким вершинам приведет нас дальнейшее совершенствование принципов построения усилителей мощности.

Представитель усилителей класса D

Источник