- Каковы симптомы хлыстовой травмы ?

- Виды хлыстовой травмы по степени проявления

- Классификация травмы по течению

- Постановка диагноза

- При обследовании врач обращает внимание:

- Инструментальное обследование

- Упал с лестницы болит шея

- Обследование при болях в шее после травмы

- Рекомендации при болях в шее после травмы

- Хлыстовая травма шеи

- Причина болей

- Симптомы хлыстовой травмы

- Диагностика хлыстовой травмы

- Лечение хлыстовой травмы

Каковы симптомы хлыстовой травмы ?

Хлыстовая травма – недуг очень коварный. Он застигает человека врасплох, порой столкновение сразу забывается, а результат удара может проявиться только через какое-то время. Признаки случившегося видны у трети больных практически сразу, у других — в течение двух-трех дней после повреждения. Врачи называют такой бессимптомный промежуток «светлым». В любой ситуации последствия происшедшего могут быть одинаково серьезными.

Признаки хлыстовой травмы разнообразные, но есть ведущие симптомы.

В области затылка, плеч сразу или через несколько дней появляется интенсивная боль. Она становится сильнее при поднимании рук, ограничивает подвижность шеи особенно при наклоне головы вперед или запрокидывании назад. Изредка боль иррадиирует в верхние конечности и межлопаточную зону.

Жалобы на головокружение возникают у каждого четвертого пострадавшего. Оно бывает разной интенсивности. В связи с этим может появиться тошнота и нарушение равновесия, в тяжелых случаях — рвота.

Кроме основных симптомов нередко пациенты жалуется на:

- неврологическую симптоматику: парестезии лица, звон в ушах;

- внезапную резь в затылочной области, боль иррадиирует в виски, болят глаза;

- депрессию с явлениями бессонницы, тревожности, усталости;

- невнимательность, забывчивость;

- проблемы с глазами – появление пелены перед ними, размытость очертаний, световые всплески, выпадение полей зрения;

- явления дисфагии – затруднения глотания

Иногда хлыстовая травма сопровождается сотрясением головного мозга. Тогда становятся более выраженными его признаки – ослабление концентрации внимания, снижение памяти. В связи с поражением нервных корешков диагностируется радикулопатия и миелопатия.

Виды хлыстовой травмы по степени проявления

Первая:

При слабом сотрясении пострадавший может ничего не почувствовать. Симптоматика нарастает медленно, и она незначительная. Через несколько суток (иногда недель) могут появиться незначительные болевые ощущения в шее. Пострадавший чувствует тошноту, жалуется на приступы головокружения, нечувствительность пальцев кисти. Все эти жалобы могут вдруг исчезнуть самостоятельно, поэтому при незначительной травме и неярких проявлениях пациенты могут не обратиться к специалисту. Эта степень встречается поражения встречается чаще всего.

Вторая:

В данном случае симптоматика проявляется мгновенно, сразу после происшествия. Боль выраженная, шея не может двигаться, подвижность головы ограничена. Пострадавшие не откладывают визит к специалисту и обращаются к нему в первые же сутки после травмы. Вторая степень наблюдается у трети обратившихся.

Третья:

Третья степень наблюдается у 12% пациентов с заключением «хлыстовая травма». Здесь уже есть очаговые неврологические признаки. Пациент жалуется на выраженное головокружение, нарушенное, рвоту. Могут быть ослаблены или отсутствовать сухожильные рефлексы, есть парезы и отмечается нарушение чувствительности.

Четвертая:

Симптомы появляются сразу. Боль затрагивает все части позвоночного столба. В процесс вовлекаются кости и хрящи главного остова человека. Могут быть вывихи и переломы позвонков, ярко выражены неврологические признаки. Пациенты обращаются к специалисту моментально.

Классификация травмы по течению

- Острейший период – до четырех суток

- Острый период – от четырех суток до 21 дня

- Подострый период – от 22-го дня до 1,5 мес.

- Промежуточный – от 46 до 180 дня

- Хронический – симптоматика держится более полугода

Чем дольше держатся жалобы и сохраняется симптоматика, тем худший прогноз. У 8% пострадавших диагностируется «постхлыстовой синдром»

Клиника постхлыстового синдрома.

Постхлыстовой синдром обычно появляется при медленном восстановлении, то есть если процесс выздоровления затягивается более полугода. Для него характерны болезненность движений в шее и, в связи с этим, ограничение ее подвижности. Пациент жалуется на зрительные нарушения, парестезии рук, онемение пальцев. Окружающие замечают враждебность и эмоциональную нестабильность пострадавшего. Такая ситуация может сохраняться годами. Обычно данное осложнение характерно для женщин старше 55 лет, склонных к мнительности и депрессии.

Постановка диагноза

При хлыстовой травме помимо обязательного опроса и физического осмотра специалист назначает инструментальные методы обследования. Только комплексный подход позволяет поставить верный диагноз.

Во время сбора информации врач может задать следующие вопросы:

- когда появились симптомы;

- характер несчастного случая;

- где находился пациент в автомобиле (при автоаварии);

- какое было состояние человека в момент аварии;

- есть ли внешние повреждения – ссадины, кровоподтеки;

- изменилось ли зрение;

- появилось ли после травмы головокружение;

- легко ли пациент глотает;

- есть ли нарушения мочеиспускания;

- есть ли жалобы на расстройства запоминания, появились ли рассеянность, раздражительность;

- есть ли трудности при выполнении сложных заданий;

- были ли раньше повреждения позвоночника;

- Физический осмотр

При обследовании врач обращает внимание:

- есть ли спазм шейных мышц (происходит ли выпрямление шейного отдела);

- как ведет себя голова пациента в спокойном состоянии, при наклоне в разные стороны, при сгибании и разгибании;

- есть ли нистагм;

- пальпируется ли болезненность мышц плеча и паравертебральных мышц;

- есть ли чувствительность кожи в затылочной области;

- есть ли гематома или отек на поверхности шеи;

- проверяются рефлексы на руках;

Инструментальное обследование

Помимо сбора анамнеза, выяснения всех деталей получения травмы и осмотра больного врач назначает инструментальное обследование шейного отдела позвоночного столба, которое позволяет выявить более глубокие повреждения.

- Рентген. Рентгенография проводится сразу после травмы, это обследование является самым главным, так как дает общую картину происшедшего. Обследование исключает перелом позвоночника, позволяет определить наличие спазма в шейной группе мышц — выпрямление шейного лордоза (основной признак хлыстовой травмы)

- Электромиография (ЭМГ) и измерение скорости проводимости нервных импульсов (ЭНГ). Данные исследования позволяют определить поражение нервных окончаний и проводится при стойком болевом синдроме.

- Дискография. Исследование назначается при выраженной непреходящей боли, в диск позвоночника вводят контраст и анализируют полученную картину.

- Магнитно-резонансная томография и КТ определяют наличие разрывов связок, гемартроза и поражение хрящей.

- Диагностический анализ опорно-двигательной системы — DIERS 4D MOTION – эта инновационная технология позволяет выявить малейшее отклонение в структуре позвоночных сегментов и является отличной альтернативой рентгену.

При необходимости пациента осматривает окулист и невропатолог. Только после основательного обследования и сбора данных анамнеза может быть поставлен диагноз «хлыстовой травмы» и назначено оптимальное лечение.

В Европейском Центре ортопедии и терапии боли представлен широкий спектр самой современной аппаратуры, которая дает высокий процент достоверности. Новые технологии абсолютно неопасные, информативные и имеют ряд преимуществ перед классическим обследованием.

Источник

Упал с лестницы болит шея

Связанная с травмой боль в шее без иррадиации в верхнюю конечность

Наиболее частыми причинами мышечно-скелетной боли в шее являются травмы шейного отдела позвоночника, полученные в результате дорожно-траспортного происшествия, а также связанные с производственной деятельностью или занятиями спортом. У подавляющего большинства пациентов посттравматическая боль в шее не вызывает серьезных проблем.

Этиология. Основной причиной возникновения посттравматического болевого синдрома в шее является растяжение передних/задних мышц и сухожилий шеи. Дорожно-транспортная травма с переразгибанием/сгибанием шеи (хлыстовый механизм) в клинической практике встречается наиболее часто. Драки, спортивные травмы (особенно у футболистов) и повреждения во время работы, связанной с постоянным движением головой, также являются причинами данной патологии.

Обследование при болях в шее после травмы

1. Анамнез и объективное обследование. Сразу после травмы пациент предъявляет жалобы на боль и скованность в шее. Пальпация паравертебральных мышц болезненна, движения в позвоночнике ограничены, возникает боль при пальпации остистых отростков. Иногда вышеуказанные симптомы сопровождаются головной болью и болевыми ощущениями в лопаточной области. Иногда имеются жалобы на слабость и онемение верхней конечности, однако при неврологическом обследовании у большинства пациентов отклонений от нормы не наблюдается.

2. Рентгенография

На обзорных рентгенограммах можно выявить большинство переломов и нестабильность связочного аппарата в результате его повреждения. У пациентов моложе 40 лет выпрямление физиологического лордоза в результате мышечного спазма является наиболее частой рентгенологической картиной. У больных старше 40 лет на рентгенограммах часто наблюдаются дегенеративные изменения в виде сужения межпозвонкового пространства и образования остеофитов (костных шпор). Несчастные случаи не являются причиной этих рентгенологических изменений, но при данной патологии может наблюдаться более выраженный болевой синдром, чем у больных с отсутствием дегенеративных изменений.

Компьютерная томография и МРТ. В настоящее время любые клинические или рентгенологические признаки недавнего перелома, подвывиха (нестабильности) или травмы спинного мозга требуют назначения тщательного обследования, включающего рентгенограммы в пяти проекциях (переднезадняя, латеральная, правая и левая косые и рентгенография зубовидного отростка через открытый рот), компьютерную томографию, консультацию специалиста по повреждениям позвоночника и, как правило, МРТ.

Рекомендации при болях в шее после травмы

1. Первые 2-3 недели (лечение и наблюдение)

Мягкий воротник. Посттравматическая боль в шее обычно уменьшается в течение одной-двух недель. Использование узкого мягкого воротника, фиксирующего шею, позволяет перераспределить вес головы на плечи, уменьшая тем самым нагрузку на шейный отдел позвоночника. Воротник нежелательно делать широким, т. к. возникающее при этом переразгибание шеи причиняет неудобства пациенту.

Медикаментозное лечение. Широко распространенные нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен в сочетании с ацетаминофеном или без него) являются идеальными аналгетиками. Также могут быть использованы другие аналгетики, такие, как пропоксифен, кодеин и его производные, за исключением наркотиков, таких как оксикодон, демерон и морфин. Мышечные релаксанты, такие как метокарбамол (робаксин) 500 мг внутрь через 6—8 часов, циклобензаприн (флексерил) 10 мг внутрь и хлороксазон (парафон-форте) 500 мг внутрь через 6-8 ч, могут оказаться эффективными. В связи с опасностью привыкания не следует использовать бензодиазепины. Пациентам, желудок которых чувствителен к НПВС, для предотвращения гастрита назначают блокаторы Н2-рецепторов, например, циметидин 300—600 мг внутрь вечером.

Сроки нетрудоспособности. При сидячей работе пациенты с незначительной или умеренной болью и большинство людей, желающих работать, могут трудиться. Люди, занятые тяжелым физическим трудом, нуждаются в освобождении от работы в течение нескольких дней или 1-2 недель. Следует помнить, что часть пациентов преувеличивает имеющуюся симптоматику и функциональную недостаточность с целью получения компенсации на работе и в суде. Они стремятся к увеличению сроков нетрудоспособности. В таких случаях рекомендуется раннее начало физиолечения и реабилитации под наблюдением специалиста, который может выявить симуляцию.

2. Последующие 3—6 недель (при наличие болевого синдрома)

Физиотерапевтические процедуры. Если болевые ощущения в шее не исчезают через две недели, назначается физиотерапевтическое лечение: тепло, ультразвук, массаж, чрескожная электростимуляция нервов.

Купирование болевого синдрома. Инъекции анестетика со стероидным препаратом в трштерные точки могут приносить облегчение, но более благоразумно выполнять их после консультации специалиста по повреждениям позвоночника.

3. Сохранение болевого синдрома спустя 6—8 недель. Если боль в области шеи, несмотря на покой и лечение, сохраняется более 6—8 недель и препятствует работе и отдыху, для оценки состояния межпозвонковых дисков необходимо выполнение МРТ шейного отдела позвоночника. Обычно результаты обследования не выявляют патологии или же показывают незначительную дегидратацию диска с его выпячиванием. Боль в шейном отделе позвоночника вследствие дегидратации межпозвонкового диска хорошо купируется вытяжением. Небольшое выпячивание шейного диска в сочетании с хронической болью при отсутствии неврологической патологии — достаточно редкое показание для хирургического вмешательства. Мнение нейрохирургов в данной ситуации является решающим.

Источник

Хлыстовая травма шеи

Хлыстовая травма шеи

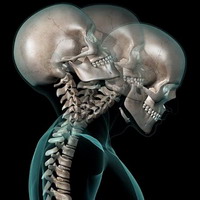

Позвоночник представляет собой длинный столб из костей, дисков, связок и мышц, который простирается от основания черепа до кончика копчика. Шейный отдел поддерживает голову, защищает нервы и спинной мозг, и позволяет двигаться в необходимом объеме. Основной несущей структурой являются позвонки. Между каждыми двумя позвонками есть диск. В задней части каждого позвонка присутствуют два фасеточных сустава, по одному с каждой стороны. Суставы имеют такую форму, что позволяют совершать плавное движение вперед-назад и вращение, в то же время, ограничивая избыточные движения. Мышцы и связки окружают и поддерживают позвоночник. Все эти структуры иннервированы, и повреждение любой структуры может быть причиной боли.

Причина болей

- Боль в фасеточных суставах является наиболее частой причиной хронической боли в шее после автомобильной аварии. Боль может быть связана только с фасеточными суставами или быть ассоциирована с болью в диске. Фасеточные боли, как правило, локализуются справа или слева от центра задней части шеи. Область может быть болезненной на ощупь, и фасеточные боли могут быть ошибочно приняты за боли в мышцах. К сожалению, определить заинтересованность фасеточных суставов с помощью рентгенографии или МРТ достаточно сложно. Единственным достоверным способом подтверждения роли фасеточных суставов в болевом синдроме является выполнение блокады медиальной ветви.

- Травма диска в результате хлыстовой травмы также может привести к хронической боли в шее. Диск позволяет шее двигаться, но в, то, же время удержит шею от избыточных движений. Внешняя часть диска (так называемое фиброзное кольцо) может быть разорвана от хлыстовой травмы. Как правило, это разрыв заживает, но не у всех пациентов. В этом случае диск становится слабее и приводит к болям во время обычной деятельности. Боль исходит от нервных окончаний в фиброзном кольце. Диск является основной причиной хронической боли в шее у 25% пациентов, но боль может быть связана одновременно с болью в фасеточных суставах. Гораздо реже появляется грыжа диска и компрессия нервных корешков и, в таких случаях боль в руке преобладает над болью в шее.

- Растяжение мышц шеи и верхней части спины может быть причиной острой боли. Тем не менее, нет убедительных доказательств того, что мышцы шеи являются основной причиной хронической боли в шее. Тем не менее, возможно повреждение мышц, когда мышцам приходится выдерживать большие нагрузки для того, чтобы защитить поврежденные диски суставы нервы или в тех случаях, когда нарушена осанка.

- Возможна компрессия корешков и спинного мозга грыжей диска или остеофитами. Это обычно приводит к боли в руке, но также может быть боль в шее.

Симптомы хлыстовой травмы

- Головные боли, вызванные проблемами в шее, называются цервикогенными. Эти боли могут быть вызваны повреждением верхних шейных дисков, фасеточных суставов, нарушениями в атлантоокципитальном и атлантоаксиальном суставах. Цервикогенная головная боль может также вызвать обострение мигрени.

- Боль и тяжесть в руке могут быть вызваны компрессией корешка грыжей диска, что не представляет диагностических трудностей. Чаще же боль в руке имеет « отраженный» характер из других частей шеи. «Отраженная боль» это боль, которая чувствуется в зоне расположенной далеко от поврежденных областей, но не связанная с компрессией нервов. Боль между лопатками, как правило, является видом отраженной боли.

- Боль в пояснице нередко встречается после хлыстовой травмы и может быть вызвана повреждением дисков, фасеточных суставов или крестцово-подвздошных суставов.

- Нарушения в концентрации внимания и нарушения памяти может быть связано с болью или с медикаментами, которые принимаются для снятия боли, депрессии или же причиной может быть умеренное сотрясение головного мозга. Также пациент может испытывать раздражительность и депрессию.

- Нарушение сна может быть связано с болью или депрессией. Другие симптомы могут включать: небольшое нарушение зрения, звон в ушах, покалывание в области лица и усталость.

Диагностика хлыстовой травмы

Лечащему врачу необходима информация о симптомах, о том, как произошла травма (авария), а также проведение медицинского осмотра. Это позволит медицинскому работнику выяснить есть ли необходимость проведения диагностических процедур или с этим можно подождать. Пациентам, у которых сохраняется симптоматика в течение нескольких недель может потребоваться следующая диагностика:

- Рентгенография назначается сразу после травмы, если есть подозрение на перелом или нестабильность позвоночника. Рентгеновские снимки позволяют также увидеть высоту дисков и наличие остеофитов.

- Рентгенография назначается также при наличии сохраняющейся симптоматики через несколько недель после травмы..

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) является необходимым обследованием при подозрение на грыжу диска, травму диска, компрессию корешков или спинного мозга.

- Блокада медиальной ветви представляет собой инъекцию анестетика для диагностики фасеточного генеза болей.

- Дискография представляет собой введение контраста в диск и последующую рентгенографию, что необходимо только при сильном болевом синдроме.

- Компьютерная томография (КТ), как правило, в сочетании с миелограммой (контраст вводят в спинномозговой канал) также может быть использована для диагностики стойкой резистентной к лечению боли в шее.

- Электромиография и измерение скорости нервной проводимости (ЭМГ и ЭНГ) могут быть использованы, если есть подозрение, что нерв блокирован (например, при кистевом туннельном синдроме) или есть повреждение нерва.

Лечение хлыстовой травмы

Лечение хлыстовой травмы заключается:

- Иммобилизация — ношение ортопедического воротника в течение нескольких дней, что позволяет в остром периоде уменьшить нагрузку на мышцы и другим структуры шеи.

- Медикаментозное лечение. Прием в течение нескольких недель противовоспалительных как внутрь, так и наружно помогает уменьшить воспалительный процесс и снять болевой синдром. Кроме того, при длительных болях возможно назначение антидепрессантов и миорелаксантов.

- Физиотерапия (электрофорез, криотерапия, ультразвук) позволяют ускорить регенерацию и снять воспалительный процесс.

- ЛФК назначается после минимизации болевого синдрома и позволяет восстановить нормальную биомеханику позвоночника.

- Мануальная терапия и массаж позволяют снять мышечные блоки и мышечный спазм.

- Блокады также могут применяться но необходимо учитывать что эффект они дают достаточно непродолжительный по времени. Возможно также использование малоинвазивных процедур, таких как радиочастотная невротомия, если болевой синдром носит упорный характер.

Хирургическое лечение назначается только при наличии нарушения целостности структур шейного отдела позвоночника и стойкой резистентной к лечению симптоматике.

Источник