Три ступени развития школы

Общеобразовательные учреждения представлены преимущественно государственными общеобразовательными школами, а также элитарными учреждениями — гимназиями, лицеями. Средняя общеобразовательная школа имеет три ступени: I ступень — начальная школа (3-4 года); II ступень — основная школа (5 лет); III ступень — средняя школа (2 — 3 года). Ступени школы соответствуют трем основным этапам развития ребенка: детство, отрочество, юность.

Начальная школа призвана обеспечить становление личности ребенка, целостное развитие ее способностей, формирование у школьника умения и желания учиться. В начальной школе учащиеся приобретают необходимые умения и навыки учебной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Учебные предметы на этой ступени школы имеют характер интегрированных курсов, которые закладывают первоначальные представления о природе, обществе, человеке и его труде. В начальной школе могут вводиться факультативные занятия по физическому, эстетическому и трудовому воспитанию, иностранным языкам и др.

Основная школа закладывает прочный фундамент общеобразовательной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения образования, его полноценного включения в жизнь общества. Она обеспечивает развитие личности учащегося, его склонностей, способности к социальному самоопределению, глубокое усвоение основ наук и формирование научного мировоззрения.

Введение на этом этапе обучения дополнительных предметов по выбору (помимо обязательных предметов, охватывающих 75 — 80% учебного времени), факультативных курсов, системы внеклассных занятий направлено на более полное развитие склонностей и способностей учащихся. Обучение в основной школе может осуществляться по разноуровневым программам.

Основная школа является обязательной. Выпускники основной школы продолжают обучение в средней школе. Они также имеют право продолжать образование в профессиональных учебных заведениях различного типа и профиля с разными сроками обучения, в вечерних и заочных средних общеобразовательных школах.

Источник

Школа — основные этапы развития (часть 2)

Если верить дошедшим до наших времен сведениям, с основными проблемами школы, волнующими современников, приходилось бороться и тысячи лет назад. И Возможно, в глубине веков и тысячелетий еще остались «подсказки», которые помогут оптимизировать современный процесс обучения. Ведь, новое – это хорошо забытое старое, а проблема воспитания и обучения подрастающих поколений была и остается самой волнующей темой человечества.

Древняя Индия

Индийская школа прошла сложный путь развития. Некоторые традиции прошлых времен сохраняются и в современной школьной системе Индии. В частности, как и много веков назад индийские школьники начинают обучение в семье, роль которой остается доминирующей в начальном образовании до сих пор.

Огромное влияние на принципы обучения оказал индуизм, который проповедует идею кастового различия, согласно которому семейное обучение и воспитание не должно выходить за рамки знаний и навыков, необходимых для касты ремесленников, или для касты служащих, или для касты воинов. Уже с 7-8 лет мальчиков отдавали в дом учителя, где после обряда посвящения продолжалась его обучение. При этом между учителем и учеником складывались отношения по модели «отец – сын».

Кроме индуизма, свою лепту в формирование системы школьного образования внес буддизм, который распространился в Древней Индии в I-IV вв. Преимущества буддийских принципов, которые распространены и сегодня, заключаются в более лояльном отношении к социальному неравенству и национальному различию учащихся. Кроме религиозного воспитания, в систему обучения учителя-буддисты включили «светские» науки.

Примечательно, что и поныне роль семьи в обучении индийских школьников остается ведущей. Большинство детей, чьи семьи могут себе позволить сейчас обучение в школе, к 6 годам знают не менее 3 языков, умеют на них читать, писать и считать.

Влияние буддизма и индуизма в современных индийских школах сохраняется, но обучение по буддийским канонам становится все более популярным: буддийская система, кроме лояльности к кастовым (социальным) различиям, носит не авторитарный, а рекомендательный характер. Обе религии сосредоточены на индивидуальном развитии школьников: индуизм – на подавлении, буддизм – на раскрытии и развитии способностей каждого ученика. Большое внимание уделяется нравственному воспитанию детей.

Древний Китай

Первые упоминания о древнекитайских школах относятся к третьему тысячелетию до нашей эры, хотя история Древнего Китая насчитывает 5 тысяч лет. Изначально обучение детей носило исключительно семейный характер. Искусство написания иероглифов и древние знания передавались по наследству в знатных семьях.

Лишь в I веке китайская школа получила развитие, благодаря Конфуцию, который разработал системный подход к обучению и единую систему письма и иерархию, в которой роль каждого участника учебного процесса была строго регламентирована. Конфуций считал этические нормы главным элементом процветания государства.

В основу его школьных правил легли принципы взаимопонимания между учителем и учеником, а также развитие самостоятельного мышления. Во времена Конфуция его учение было объявлено официальной идеологией, а развитие школ стало государственной политикой.

В этот же период сложилась система экзаменации, а обучение было бюрократизировано. До начала ХХ века в Китае сосуществовали частная и государственная система обучения. Впервые были введены письменные экзамены, успешная сдача которых открывала доступ к обучению детям всех социальных слоев.

Конфуцием были разработаны и формы написания экзаменационных работ и сочинений. Начальное обучение в Китае длилось 7-8 лет. Вторая ступень – среднее образование – продолжалось еще 5-6 лет. Промежуточные этапы «среднего» обучения сопровождались итоговыми экзаменами, а в 18-19 лет ученики сдавали государственные экзамены.

Правда, китайская государственная школа ограничивалась узкими религиозными рамками, и, кроме арифметики, другие «светские» науки в содержание школьного образования не входили. Поэтому детей из богатых семей предпочитали отдавать в частные школы.

Средневековое обучение в Европе

В «темные века», после заката античной культуры, «власть» над школьным образованием в Европе перешла церкви и инквизиции. То есть, людям, уничтожавшим рукописные труды древних ученых и сжигавшим на кострах тех, кто совершал научные открытия, подвергая сомнению авторитет церкви.

Научные знания стали привилегией духовенства, а элементарное образование, собравшее языческие, античные и христианские традиции, было доступно только ученикам из богатых, знатных семей, которых обучали в монастырских школах – для будущего духовенства, и в кафедральных школах – для светских вельмож. Лишь к концу XVII века кафедральные (соборные) школы были преобразованы во всеобщие, а позже – в университеты. Впрочем, чтобы получить право на открытие университета все еще требовалось разрешение Папы Римского, а не государственной системы образования.

Тем не менее, средневековый университет уже в XIII веке был местом, где можно было получить действительно универсальные научные знания. В эпоху Средневековья, с развитием городов, получили распространение ремесленные школы. В этот период были основаны Болонский и Парижский университет, Медицинский университет в Салерно.

Девочки и девушки обучались дома. На обучение в монастыри отдавали, в основном, будущих монахинь. Возрастающая потребность в образованных людях давала возможность пробиться к знаниям наиболее талантливым крестьянским детям.

Школьное обучение в России: история и современность

О школе Владимира Святославовича упоминается в Вологодско-Пермской летописи 988 года. С этого момента начинается история российского образования. А уже через 100 лет появляется первое женское училище, которое возглавляла дочь князя Всеволода Ярославовича, Анна, совмещая учебу и руководство. Еще через 100 лет школы стали открываться по всей Руси.

Первые школы были привилегией боярских, дворянских и богатых купеческих семей. Хотя, знатные вельможи чаще всего не горели желанием обучать своих детей. Школы, как правило, открывались при монастырях, а христианство на Руси «приживалось» трудно.

Прорыв в сфере образования в России наступил лишь в эпоху Петра I, который приложил немало усилий для преодоления безграмотности. До него основной упор делался на обучении элементарной грамоте. При Екатерине Великой начинания Петра были продолжены и значительно приумножены, в том числе и в просвещении.

Бурное развитие капитализма и рост городов способствовали открытию ремесленных училищ, куда принимались дети рабочих и крестьян. Существенно возросли шансы на обучение у девочек, так как активно развивались и женские ремесла.

После Октябрьской революции, по декрету В.И. Ленина, началась еще одна прорывная эпоха массового преодоления безграмотности. За три десятилетия аграрная дореволюционная Россия превратилась в индустриальное государство.

За годы существования СССР образование стало одним из лучших в мире. Количество университетов и институтов в стране постоянно увеличивалось, а качество образования позволяло привлекать для обучения иностранных граждан. Среднее образование, даже в трудные для страны 90-е годы, оставалось обязательным и бесплатным.

Как видно из краткого экскурса в мировую историю развития школы, Россия, находясь на рубеже Азии и Европы, собрала лучшие традиции школьного образования всех цивилизаций. Ее миновал разгул инквизиции, а относительно слабое влияние духовенства не препятствовало развитию наук и общества.

Интересный факт: французский художник XIX века, Марк Коте, в одной из своих работ изобразил школьников 2000 года, которым знания в мозги закачивают в классе через провода, автоматически. Его художественная фантазия оказалась недалека от истины. Возможно, чтобы представить школу будущего через 100 лет, стоит еще раз заглянуть в прошлое и взять то, что было ранее упущено?

Источник

Школа — основные этапы развития (часть 1)

Школа, гимназия, лицей, учебники, школьная форма, обучение, каникулы – эти слова и понятия стали настолько привычными и обыденными, что никто не задумывается об их происхождении. Сегодня мы попробуем заглянуть в историю развития школы с древних времен. Если не удастся совершить открытие в педагогике, то, по крайней мере, экскурс поможет понять, для чего нужна форма, на чем основаны принципы обучения, как они возникли.

Потребность в обучении подрастающего поколения – естественный процесс подготовки к самостоятельной жизни, возникший еще в доисторические времена. Сразу скажем, что появление школ, так или иначе, обусловлено, прежде всего, появлением письменности в древнейших цивилизациях, а также необходимостью передачи накопленных знаний. Поэтому формирование первых школ, в привычном для современного человека виде, началось очень давно, несколько тысяч лет назад.

Кстати: слово «школа» имеет древнегреческое происхождение – греческое «схоле» (σχολά) переводится как «досуг, место для беседы». Этимология слово «школа» натолкнула некоторых специалистов на мысль, что изначально школа использовалась не для обучения, а для того, чтобы старики и дети, мешающие трудоспособным, могли чем-то занять или развлечь друг друга.

Современное крылатое выражение «школа – храм науки» возникло не случайно: первые школы в древних государствах создавались именно при религиозных храмах, а жрецы, монахи и священнослужители у всех народов всегда были хранителями знаний, которые было необходимо передавать следующим поколениям.

Обучение в школах было привилегией знати, хотя, к примеру, в Древней Спарте в школу принимали и детей из бедных семей, и даже детей рабов. Правда, «учебные программы» для учеников, в этом случае, существенно отличались: одних учили управлять государством и подданными, других – послушанию и покорности, а также ремеслам, необходимым для обслуживания элиты.

Существовали и гендерные различия: долгое время девочек обучали дома, и только чтению и письму, музыке и танцам, а также ремеслам, необходимым для ведения домашнего хозяйства. Мальчики проходили обучение вне дома, и их готовили к участию в общественной и государственной жизни.

Но, обо всем по порядку.

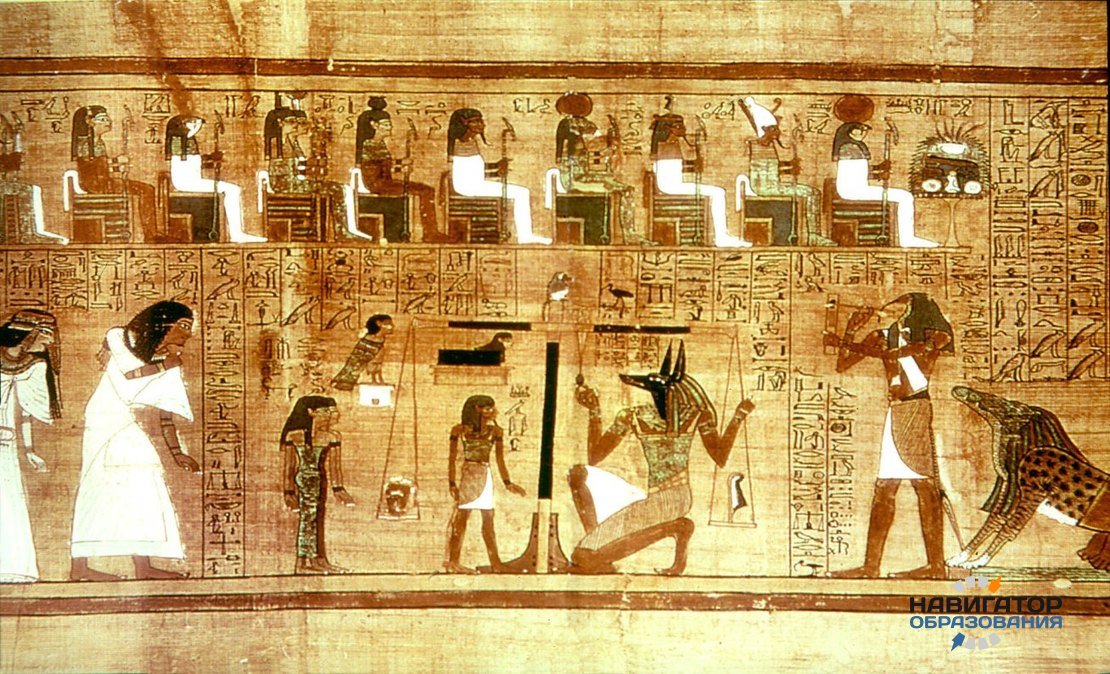

Древний Египет

Первые упоминания о существовании школ дошли до нас из Древнего Египта. А именно, в ходе раскопок и исследований ученые нашли хорошо сохранившиеся папирусы (V-III в. до н.э.), после изучения которых стало понятно, что жрецы обучали древнеегипетских детей в храмах. При этом они использовали форму обучения в виде религиозного театрализованного представления (посвящения), в котором могли принимать участие только дети фараона, жрецов и высокопоставленных чиновников.

Интересная деталь: при поступлении в школу и после ее окончания школьники сдавали экзамены. То есть, несмотря на то, что система обучения формировалась и развивалась на протяжении многих тысячелетий, некоторые, наиболее устойчивые школьные традиции Древнего Египта, сохранились и используются в наше время. В том числе и правила приема и выпуска школьников, которые почти не изменились.

Междуречье

Следующая эпоха расцвета цивилизации – Древний Восток, долины Тигра и Евфрата. Здесь уже школы распространились повсеместно – они функционировали практически в каждом городе Междуречья. Хотя, по-прежнему, они организовывались при храмах, и учились в них, преимущественно, дети из знатных семей, но были исключения.

Допуску талантливых детей бедняков к обучению способствовало активное распространение письменности и создание древнейших библиотек, которым нужны были писцы. Для письма использовались глиняные таблички, на которых ученики отрабатывали навыки письма, копируя тексты шаблонов, созданных учителями. Писали заостренными палочками (стилем). Заучивание текстов табличек достигалось многократным повторением. В крупных шумерских школах обучалось по 20-30 учеников, с которыми работало несколько учителей. В крупных «эдуббах» — «домах табличек» (школах), детей обучали также счету и рисованию.

К началу I тысячелетия до н. э. в систему образования шумерских школ вошло обучение пению, музыке, логике и искусству магических обрядов. Наряду с оккультизмом детей обучали географии, биологии и математике, так как к тому времени развитие точных и естественных наук достигло того уровня, когда возникла необходимость в хранении и передачи новым поколениям накопленных знаний.

В шумерских школах впервые упоминается о школьной форме, которая была похожа на одежды писцов, но ее ношение еще не было обязательным. В форме ходили преимущественно школьники из бедных семей, которых готовили именно для этой профессии.

Эпоха расцвета Междуречья стала отправной точкой для повсеместного распространения школ. Также в этот период значительно возросло понимание роли обучения и популяризации знаний.

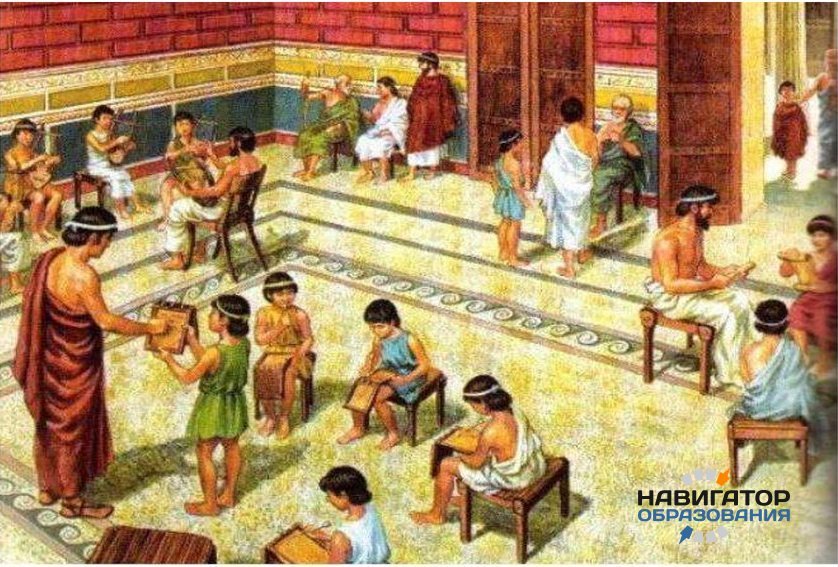

Древняя Греция

Развитие цивилизации на берегах Эллады достигло наивысшего расцвета к концу V в. до н. э.: среди граждан Древних Афин не было неграмотных людей. Как известно, древнегреческая цивилизация очень серьезно относилась к образованию (благодаря чему, собственно, и достигла наибольшего расцвета), поэтому знания, накопленные греками, остаются краеугольным камнем для многих современных наук.

К образовательному процессу привлекали детей Эллады всего свободного населения. Обучение, преимущественно мальчиков, проводилось в школах, где помимо чтения, письма и счета, детей учили естественным, точным и общественным наукам.

Интересная деталь: до семи лет детей обучали дома. По достижению семилетнего возраста мальчики начинали посещать школу, куда их сопровождали специально обученные рабы – педагоги.

Обучение в Древней Греции проходило в три этапа и продолжалось до 18-20 лет:

- I этап – низшая школа (от 7 до 12 лет) – детей обучали литературе, грамоте, арифметике, рисованию и музыке;

- II этап – начальные училища (от 12 до 16 лет) – подростков обучали в специальных лагерях, где наряду с преподаванием разных наук уделялось большое внимание физическому развитию юношей;

- III этап – гимназии (от 16 до 18 лет) – юноши продолжали обучение (в том числе по таким дисциплинам, как логика, риторика, этика, география и гимнастика) в гимназиях, школах риторов, у философов, где давались уже специализированные и более углубленные знания.

Большое внимание уделялось и внешнему виду учеников. Они носили короткие хитоны и хламиды (длинная накидка, плащ). Украшением хитонов была вышивка и легкие доспехи. Такая форма для мальчиков существовала в Древней Греции несколько столетий.

Чуть позже, в некоторых областях Древней Греции появились и школы для девочек. В более раннем возрасте их обучали дома, под наблюдением матерей. Кроме домашних ремесел, девочек знакомили с поэзией и литературой, обучали искусству пения и танцев, чтобы подросшие девушки могли принимать участие в светских и религиозных праздниках.

В древнегреческих школах внимание уделялось гармоничному развитию подрастающего поколения. Поэтому юных граждан не только обучали точным, естественным и гуманитарным наукам, и развивали интеллектуально и физически, но и воспитывали нравственно.

Одной из самых знаменитых была школа Пифагора, который много путешествовал до начала своей педагогической деятельности, и был учеником египетской школы.

Кстати, именно Пифагора считают основателем системы образования. Школьные традиции Древнего Египта Пифагор «экспортировал» в Грецию. Его идея была подхвачена Аристотелем – основателем академии и Перипатетической школы, и другими современниками.

Впервые в истории всеобщее школьное образование было поднято на государственный уровень. Хотя, единой школьной программы в Древней Греции не существовало, юноши получали разнообразные знания у знаменитых греческих ученых и философов. Не было в Древней Греции и единых методов обучения и воспитания, о чем свидетельствуют многочисленные источники, дошедшие до нас. Например, в древней Спарты учеников «держали в ежовых рукавицах», в отличие от тех областей, где обучение строилось на принципах «калокагатии» — гармонии красоты и добра.

Древний Рим

В I веке в Римской империи существовала государственная школа, которую могли посещать все желающие. Требования к одежде были вполне демократичными. Строго нужно было соблюдать только одно условие – одежда ученика должна быть опрятной. За нарушение этого правила жестоко наказывали, а при повторном появлении в школе в неряшливом виде ученика с позором исключали из школы.

В римских школах впервые появилось либеральное отношение к социальной иерархии, хотя среди бедных и богатых учеников, все же, существовали некоторые правила, позволявшие детям из богатых семей «ставить на место» менее удачливых сверстников. Тем не менее, социальное расслоение не мешало ученикам весело проводить время в совместных играх.

У древнеримских школьников впервые появились «наглядные пособия» в виде деревянного оружия, с которым они оттачивали мастерство на военных занятиях. Увеличилось и количество учеников в школах, обучение стало коллективным, но сохранялись и индивидуальные занятия для элиты. В жаркое время года дети не учились.

Интересная деталь: именно из Древнего Рима пришло понятие «каникулы» — пора летнего отдыха. Этимология слова «каникулы» достаточно интересная – оно произошло от латинского названия звезды Сириус (Canicula), которое переводится как «маленькая собака». Поскольку самые жаркие дни (с 22 июля по 23 августа) совпадали с началом утренней видимости Сириуса, время летнего отпуска и назвали каникулами (собачьими днями).

Источник