Третья ступень токовой защиты

Третья ступень токовой защиты – максимальная токовая защита (МТЗ). МТЗ самая чувствительная ступень из токовых защит, поэтому она должна быть:

— во-первых,отстроена от максимального тока нагрузки (IР,МАХ).

где IР,МАХ – максимальный рабочий ток линии, который в соответствии с рис. 3.3 может быть найден:

Учитывая коэффициент отстройки (Л3-8) можно переписать

где kОТС — коэффициент отстройки; kОТС= 1,2…1,5.

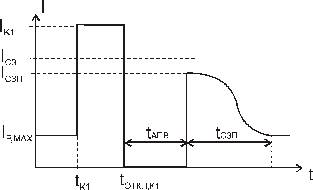

— во-вторых,отстроена от токов самозапуска нагрузки S1 и S2 (рис. 3.3) после КЗ в точке К1 (рис. 3.4 а). При отключении основной защитой КЗ и, спустя время tАПВ, успешном включении выключателя Q1 от АПВ произойдет самозапуск нагрузки S1 и S2, тогда ток срабатывания защиты:

учитывая, что

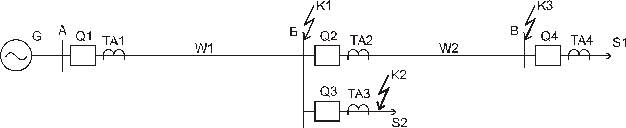

Рисунок 3.3. Расчетная схема

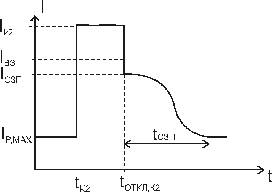

— в третьих, отстроена от токов самозапуска нагрузки S1 и S2 (рис. 3.3) при отключении КЗ в точке К2 (рис. 3.4 б), тогда

Рисунок 3.4. Изменения тока при аварийных режимах.

— в четвертых, согласована с третьей ступенью смежной линии (рис. 3.3):

Из четырех возможных вариантов выбирают

Время срабатываниятретьей ступени должно быть больше времени срабатывания третьей ступени смежной линии:

где

Чувствительность защитыоценивается для зоны ближнего резервирования (для линии, на которой она установлена):

и для зоны дальнего резервирования (для смежной линии):

Карта селективности.

Если ток срабатывания, быстроту срабатывания и чувствительность можно оценить количественно, то для оценки селективности количественного критерия нет. Чтобы сравнить между собой защиты по селективности действия чертится карта селективности (рис. 3.5). Действия защит селективны, если их характеристики не пересекаются.

Область применения. Токовые защиты используются в основном для защиты линий электропередачи напряжением 6–35 кВ, реже 110 кВ с односторонним питанием. Они чувствительны ко всем многофазным КЗ.

Источник

Третья ступень токовой защиты

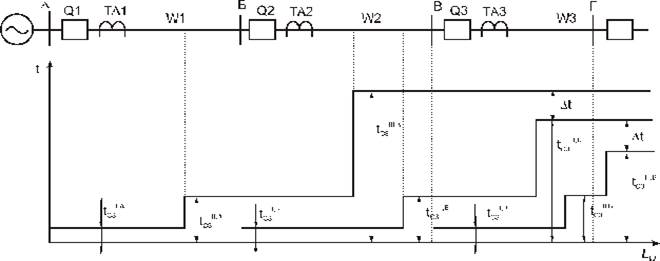

Рис. 1. Схема сети: а – расчетная схема; б – токи КЗ; в – диаграмма селективности

Третьей ступенью трехступенчатой токовой защиты является максимальная токовая защита (МТЗ), предназначенная для ближнего и даль него резервирования. Под ближним резервированием понимают дей ствие этой защиты на отключение при отказе первой и второй ступени своего комплекта защиты, если КЗ произошло на защищаемой линии. Если короткое замыкание произошло в точке К1, а МТО1 и ТОВВ1 не сра ботали (например из-за повреждений в их цепях), то должна срабатывать МТЗ1 и подавать управляющий сигнал на отключение выключателя Q 1. Таким образом, она резервирует отказавшие защиты МТО1 и ТОВВ1. При коротком замыкании в точке К3 (в конце линии W 1, т. е. в “мертвой зоне“ защиты А1 ) защита МТО1 в принципе не может с рабатывать. В этом случае на отключение линии W 1 (выключателя Q 1) должна действовать защита ТОВВ1. Ее действие при отказе резервирует зашита МТЗ1, выполняя при этом функцию ближнего резервирования.

При дальнем резервировании защитой МТЗ1 выполняется, например, действие ее на отключение выключателя Q 1 при КЗ в точке К4 в том случае, когда отказал весь второй комплект защит (А4, А5, А6) или по какой-либо причине не отключился выключатель Q 2. Такие случаи иногда имеют место на практике, напри мер, вследствие возможных повреждений механической части выключателя, ошибок персонала и т. д. Ближнее и дальнее резервирование защит повышает надежность релейной защиты и электриче ской системы в целом. Для надежного обеспечения дальнего резервирования МТЗ должна иметь достаточно высокую чувствитель ность при КЗ не только на защищаемом, но и на всем последующем элементе. Следовательно, МТЗ1 должна иметь высокую чувствительность при коротких замыканиях не только при КЗ на всей линии W 1, но и при КЗ на линии W 2 и в нагрузке Н 1. По этой причине ее ток срабатывания отстраивают не от токов коротких замыканий, как это делалось для отсечек, а от токов нормаль ных режимов, которые по величине гораздо меньше токов КЗ. Этот факт обеспечивает более высокую чувствительность МТЗ по сравнению с отсечками (МТО и ТОВВ). Селективность же максимальной токовой защиты обеспечивается соответствующим выбором ее выдержки времени ( t 111 c з1 ).

Выдержка времени максимальных токовых защит нарастает по мере п риближения к источнику питания. Предположим, что известны выдержки времени защит МТЗ, установленных на потребителях (нагрузках Н1, Н2, Н3). Пусть они равны 0,5 с, 1 с и 1с соответственно. Определим выдержки времени МТЗ (т. е. защит А6, А8, А10) . Для этого необходимо предварительно рассмотреть понятие сту пени селективности. Под ним понимают мин имальную разность между выдержками времени защит смежных участков, п ри которой обеспечивается селективность действия этих защит.

Расс мотрим взаимодействие комплектов 1 и 2 защит. Для того, чтобы защита комплекта 1 срабатывала не раньше, чем соответствующая защита комплекта 2, ее выдержка времени должна быть больше выдержки времени за щиты комплекта 2, по крайней мере, на ступень селективности, которую определяют по выражению:

где t п2 – погрешность в сторону замедления реле времени защиты 2; t п1 – погрешность в сторону уменьшения выдержки времени защиты 1; t ов – время отключения выключателя Q 2 с момента подачи сигнала в его цепь управления до момента разрыва тока КЗ контактами выключателя; t зап – время запаса.

Обычно полагают, что Δt = 0,3…0,6 с.

На основе изложенного выше определим, применительно к рассматриваемой схеме, выдержку времени МТЗ2. Она должна быть на ступень селективности (примем Δt = 0,5 с) больше самой большой из выдержек времени защит, y ста новленных на потребителях нагрузок H 2, Н3. С учетом (5) принимаем ее равной t 2 = t 3 + 0,5 с. Вы держку времени МТЗ2 комплекта 2 отстраивают от выдержки времени защиты, установленной на потребителях, питающихся от шин подстанции ПС-3. Полагая t 3 = 2 с, получим t 2 = t 3 + 0,5 = 2 + 0,5 = =2,5 с. О пределим выдержку времени защиты МТЗ1 из условия отстройки ее от защит, установленных на потребителях нагрузки Н1, Н2, Н3. Пусть в ы держка времени МТЗ4 составляет t 4 = 1,2 с. Тогда t 1 =макс < t 2 ; t 4 > + 0,5 = макс <2,5; 1,2>+0,5 = 2,5 + 0,5 = 3,0 с.

Теперь короткое замыкание на каждом последующем элементе (например, на линии W 2) будет отключаться защитой предыдущего элемента (например МТЗ1, установленной на выключателе Q 1) только в том случае, если за щита последующего элемента (ТОВВ2, МТЗ2) отказала в действии или отказал вы ключатель Q 2 . Если же, например, защита МТЗ2 исправна, то она успевает о т ключить вы ключатель Q 2 и разорвать цепь тока КЗ еще до того, как защита МТЗ1 могла бы подействовать на отключение вы ключателя Q 1. После отключения вы ключателя Q 2 ток в сети резко уменьшается, и защита МТЗ1 уже не срабатывает.

Ток срабатывания максимальной токовой защиты определяют следующим образом:

где Котс = 1,1…1,2 – коэффициент отстройки; Кв – коэффициент возврата токовых реле, который принимают равным 0,85 – для реле серии РТ-40; 0,9 – для реле серии РСТ ; Ксзп = 2,0…3,5 – коэффициент самозапуска; I сзп – ток самозапуска, протекающий по защищаемой ЛЭП при самозапуске электродвигателей после отключения КЗ на последующих участках сети; I раб макс – максимальный рабочий ток, проходящий по защищаемой ЛЭП (без учета самозапуска электродвигателей); I сзп апв – ток, протекающий по защищаемой ЛЭП в процессе самозапуска электродвигателей (при автоматическом повторном вклю чении защищаемой ЛЭП); Ксзп апв = =4,0…6,0 – коэффициент самозапуска при наличии АПВ; I 111 сз1 , I 111 сз2 – токи срабатывания МТЗ1 и МТЗ2 соответственно.

Рассмотрим подробно расчетные выражения (6, 7, 8).

Каждое из этих выражений следует использовать для соответствующего расчетного режима, в кото ром необходимо обеспечить правильное действие защиты.

Предположим, что в начале линии W 2 произошло короткое замыкание. П ри этом одновременно должны сработать токовые измерительные реле защит МТЗ1 и МТЗ2. Эти реле одновременно подадут питание в обмотки своих реле времени. В результате этого одновременно начнут работать оба реле времени (начнут отсчет времени в соответствии с выдержками времени, которые установлены на них). Начиная с момента возникновения КЗ напряжение на шинах подстанции ПС-2 резко снижается, и электродвигатели (нагрузка Н1), питающиеся от этой подстанции (через выключатель Q 4) , начинают затормаживаться. После истечения выдержки времени МТЗ вто рого комплекта защиты срабатывает защита МТЗ2. Она отключает выключатель Q 2 и напряжение на шинах ПС-2 во сстанавливается, а затормозившиеся электродвигатели (нагрузка Н1) начинают потреблять повышенный ток, увеличивая свою скорость вращения до номинальной. При этом ток овые реле защиты МТЗ1 должны вернуться в исходное состояние. В противном случае (по истечении своей выдержки времени) защита МТЗ1 неселективно отключит выключатель Q 1.

Для возвращения токового реле (защиты МТЗ1) в исходное состояние (и разрыва цепи питания своего реле времени) необ ходимо обеспечить выполнение условие возврата:

где I 111 возвр 1 – ток возврата МТЗ1 в исходное состояние.

Рассмотрим режим, соответствующий выражению (7). П редположим, что КЗ произошло на линии W 1, и она была от ключена своей защитой (например, МТО1 или ТОВВ1). Известно, что возникающие на ЛЭП повреждения (КЗ) с большой вероятностью самоустраняются во время бестоковой паузы, т. е. в течение промежутка времени, при котором ЛЭП обесточена (отключено питание). Через некоторое время, которое обычно составляет доли секунды, такую ЛЭП с помощью устройства автоматического повторного включения (АПВ) вновь вклю чают под напряжение. При этом короткое замыкание самоликвидируется, а на линии (после подключения источника питания) восстанавливается нормальное напряжение и обеспечивается ее нормальное функционирование (снабжение потребителей электрической энергией).

В этом случае за время бестоковой паузы электродвига тели потребителей (нагрузка Н1) успевают затормозиться в большей степени, чем это было в описанном выше режиме. Поэтому, после бестоковой паузы и повторного включения ЛЭП, они будут потреблять больший ток самозапуска I сам апв , чем аналогичный ток при отсутствии АПВ. Поскольку при отключении линии W 1 ее защита автоматически возвращается в исходное состояние (так как ток в цепи становился равным нулю), то возврата то ковых реле в исходное состояние в рассматриваемом случае не требуется. Для того, чтобы МТЗ1 в этом случае не срабатывала, не требуется учета коэффициента возврата реле, а необходимо лишь чтобы при протекании по линии W 1 (и по защите) тока самозапуска I сам апв обеспечивалось условие (7).

Условие (8) выполняет согласование защит смежных участков по чувст вительности. Если при каком-либо удаленном коротком замыкании в сети МТЗ2 не “чувствует” этого КЗ, то его не должна “чувствовать” и МТЗ1 , т. е. ток срабатывания МТЗ1 должен быть больше, чем ток сраба тывания МТЗ2. В противном случае МТЗ1 будет действовать неселективно.

В зависимости режима работы сети в расчетах используют соответствующие выражения (6), (7) или (8). В конечном итоге принимают большее из полученных по этим выражениям значение, которое обеспечивает селектив ность срабатывания защиты во всех возможных режимах работы сети.

Для проверки чувствительности защиты МТЗ используют коэффи циент чувствительности

где I кз мин – м инимальный ток КЗ, протекающий в месте уста новки защиты при КЗ в расчетной точке.

Заметим, что МТЗ выполняет резервные функции:

– по отношению к другим ступеням защиты своего ком плекта (при КЗ на защищаемой линии – ближнее резервирование);

– по отношению к защитам и выключателям смежных (предыдущих) участков сети (при КЗ на соответствующих элементах сети – дальнее резервирование).

В соответствии с этим производят расчет коэффициента чувствительности для двух указанных случаев:

– при металлическом КЗ в конце защищаемой ЛЭП (в точке К3 для МТЗ1 и работе системы в минимальном режиме), при этом Кч должен быть не менее 1,5;

– при металлическом КЗ в конце смежного элемента сети (в точке К8 – в конце присоединения, подключенного выключателем Q 4), при этом Кч должен быть н е менее 1,2.

Если коэффициент чувствительности хотя бы в одном из расчет ных режимов окажется меньше допустимого, то следует применить за щиты технически более совершенные, чем МТЗ (например, MT З с блокировкой по напряжению, дистанционную защиту и т. д.).

Для нормального функционирования защиты необходимо пра вильно установить расчетные параметры реле (уставки). В рассматриваемой за щите ими являются: ток срабатывания измерительного токового реле каждой ступени (т. е. уставки по току) ; время срабатывания реле времени (соответствующих ступеней). Расчет этих уставок приведен выше.

Ток срабатывания реле определяется следующим образом:

где I сз – ток срабатывания защиты (соответствующей ступени); Ксх – коэффициент схемы, равный отношению тока в реле к току во вторичной обмотке соответствующего трансформатора тока (для схемы соединения трансформаторов тока в полную или неполную звезду Ксх = 1);

К I – коэффициент трансформации измерительного трансформаторов тока .

Источник