- Тени на лестницах

- Тени в перспективе

- Построение падающей тени от ограждения на лестницу

- ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. На рис. 5 построены собственные и падающие тени на столбах прямоугольного и круглого сечения, перекрытых прямоугольными плитами

- 7.4. Тень от абаки на колонну

- 7.5. Тени на лестницах

Тени на лестницах

З а д а ч а 1

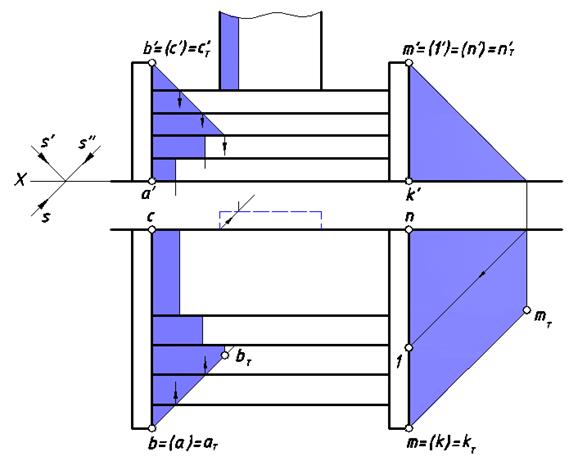

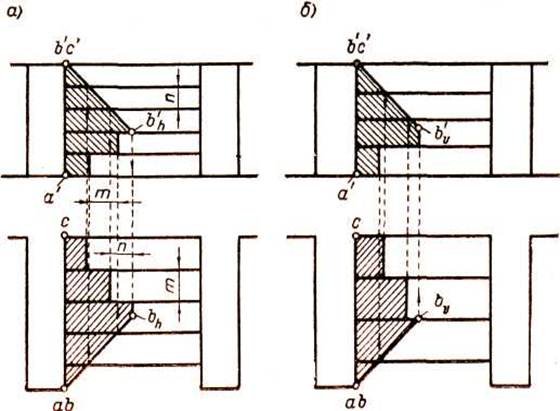

Построить тени от прямого барьера на лестнице (рис. 52).

Рис. 52. Тени от прямого барьера на лестнице

Вначале рассмотрим построение теней от правого барьера. В собственной тени будут находиться правая, нижняя и задняя грани его грани. Прямой барьер имеет форму параллелепипеда. Определение контура собственной тени такого объекта уже рассматривалось. Тень от правого барьера упадет на землю и стену. Ребро [KM] – столб отбросит тень на землю полностью в виде отрезка [kТmТ]. Ребро [MN] частично отбросит тень на землю до точки, найденной с помощью обратного луча; другая часть ребра отбросит тень на стену.

У левого барьера в процессе нахождения теней будут участвовать ребра, параллельные рассмотренным. Тень столба [AB], начиная от точки

a = aТ, будет представлять собой плоскую ломаную линию. Вначале часть этой линии окажется на земле, затем пойдет по подступенку, на котором отобразится в виде отрезка, параллельного ребру [AB]. После этого перекинется на первую ступеньку, плоскость которой параллельна земле, поэтому тени столба на земле и ступеньке также будут параллельны. Тень на втором подступенке получается как и на первом, затем переходит на вторую ступень и заканчивается в точке bТ. Далее начинает отбрасывать тень ребро [BC] – гвоздь. Поскольку это ребро параллельно всем ступенькам

и площадке перед дверью тени на них будут параллельны этому ребру,

а тень отбрасываемая на подступенки и стену, будет параллельна тени гвоздя [MN].

Дата добавления: 2015-08-21 ; просмотров: 430 | Нарушение авторских прав

Источник

Тени в перспективе

Тени в перспективе от двух вертикальных стержней на горизонтальной плоскости также как в аксонометрии могут быть построены при различных точках расположения светового источника относительно зрителя и двух вертикальных стержней:

Источник света расположен от зрителя сзади и слева, сзади и справа. Здесь тени от вершин обоих стержней A и B найдены как следы лучей MA и MB на горизонтальной плоскости, проходящих через эти точки

Источник света расположен от зрителя спереди и слева, спереди и справа. Из рассмотренных примеров видно, что тени от вертикальных прямых падают по направлению точки схода на горизонте, а длина тени определяется в пересечении луча света с поверхностью, на которую падает тень.

Источник света расположен от зрителя слева, справа

Источник света расположен перед стержнями, за стержнями. Для построения тени в перспективе направление лучей света может быть выбрано в зависимости от характера изображаемого объекта и от желания показать его освещенным с какой либо стороны. Построение тени в перспективе служит средством выявления форм и пропорций. В том случае, когда сооружение состоит из арок и колоннад, используют так называемые приходящие тени. В этом случае, лучи света, проникающие сквозь проемы, создают эффективную игру света и тени.

Тени в перспективе от здания имеющего выступ

Здесь, для построения тени применим следующий прием выбора направления лучей света: — к углу дающему тень на здании прикладываем линейку, расаполагая ее таким образом, чтобы получить оптимальную величину тени на фасаде; — параллельно линейке mn проводим проекцию луча света в плане и в пересечении ее с Ox находим точку F3 как проекцию точки схода лучей света; — в плане определяем расстояние, на которое удалена на картине точка схода лучей света F4 от точки схода F3, исходя из того что высота солнца над горизонтом составляет 35°54′; — откладываем найденное расстояние на картине по вертикали вниз от точки F3 Построение тени на фасаде: — из точки F3 проводим на картине луч света идущий к основанию ребра дающего тень в точку A0; — из точки пересечения этого луча с F1B0 проводим вертикальную линию до пересечения с лучом F4A1. Построение падающей тени на горизонтальную плоскость: — из точки F3 проводим на картине луч света идущий к основанию ребра дающего тень в точку B0; — из точки F4 проводим на картине луч света идущий к вершине того же ребра в точку B1; — в пересечении этих двух лучей находим след луча света на перспективном изображении. Аналогично строим следы лучей проходящие через вершины других ребер и соединив в определенной последовательности все найденные следы получим контур тени здания.

Тени в перспективе на ступенях лестницы к зданию и от арочной ниши

При построении тени в перспективе от здания обычно берут направление лучей, параллельным картинной плоскости. В этом случае, тени от вертикальных прямых будут параллельными. Данное обстоятельство облегчает построение теней на чертеже. Тени в перспективе от лестницы

Тень падает на землю и на стену здания от ломаной линии A0A1B1C1D1E1, образованной гранями лестницы. Для ее построения необходимо из вершин ломаной линии A1B1C1D1 провести лучи параллельные S и найти их следы на поверхности земли. След луча находим в его пересечении с проекцией луча параллельной S0. Горизонтальные участки ломаной линии дают падающие тени на землю параллельные оригиналу. Данное обстоятельство означает, что их падающие тени имеет направления проходящие через F 2

Тени в перспективе, на ступенях лестницы и на стене здания от боковой стенки

Тень падает на ступени лестницы и на стену здания от ломаной линии A0A1B1C1D1E1, образованной гранями боковой стенки. Для ее построения необходимо из вершин ломаной линии A1B1C1D1 провести лучи параллельные S и найти их следы на поверхности ступеней и площадки лестницы. След луча находим в его пересечении с проекцией луча параллельной S0. У основания первой ступени тень от ребра A0A1 преломляется на ее вертикальной грани имеет вертикальное направление. Дойдя до верхней площадки первой ступени, тень снова преломляется и идет по направлению S0 до следа луча A1MA на верхней площадке первой ступени. Здесь заканчивается тень от вертикального ребра A0A1 и начинается тень от восходящего ребра A1B1, которая идет по направлению 1MB до вертикальной грани второй ступени. Для построения направления тени на этом участке используем прием продолжения ребра A1B1, от которого строится тень до пересечения в точке 1 с той гранью на которую строится падающая тень. Также продолжим вертикальное ребро первой ступени B0B1 до пересечения с восходящим ребром стенки и из этой точки B1 построим луч, а затем и след луча на верхней грани первой ступени MB. Соединив точки 1 и MB получим направление тени на верхней грани первой ступени и точку перелома тени при встрече ее с вертикальной гранью второй ступени. Аналогично строим тень на верхних гранях последующих ступеней. Соединив начало тени на верхней грани второй ступени с окончанием ее на верхней грани первой ступени, получаем тень на вертикальной грани второй ступени. Аналогично строим тень на вертикальных гранях последующих ступеней. Горизонтальный участок D1E1 ломаной линии дает падающую тень на площадке лестницы параллельную оригиналу. Данное обстоятельство означает, что его падающая тень имеет направления проходящие через F 2 .

Источник

Построение падающей тени от ограждения на лестницу

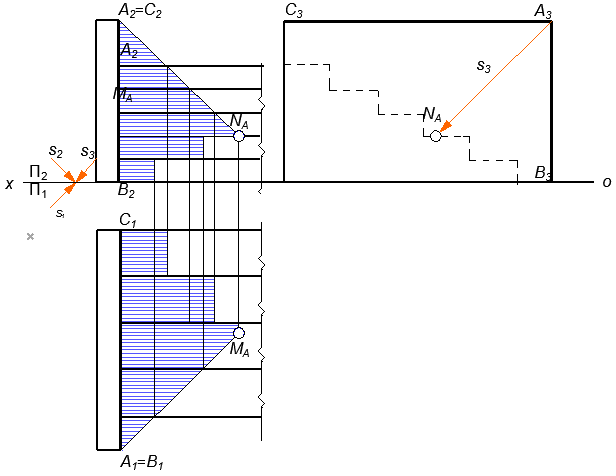

Рассмотрим рисунок 21. Для построения тени от ограждения на лестницу обязательно нужна 3-я проекция. Тень бросает плоскость САВ, ограниченная прямыми АВ и АС. Луч S3 определяет положение тени от точки А на лестницу (NA).

Прямая АВ параллельна подступенкам (вертикальный элемент) и перпендикулярна проступям (горизонтальный элемент) лестницы. Поэтому тени от нее на подступенки параллельны самой прямой, а на проступях совпадает с фронтальной проекцией луча S1.

Прямая АС параллельна проступям лестницы и перпендикулярна подступенкам. Тени от нее на проступи параллельны самой прямой, а на подступенки совпадает с горизонтальной проекцией луча S2 .

Рисунок 21- Тень от ограждения на лестницу

Литература

1 Брилинг Н.С., Балягин С.Н. Черчение. справ. пособие – М.: Стройиздат, 1994.;417с. ил;

2 Крылов Н.Н. Начертательная геометрия. [Текст] – М.; Высшая школа; — 2005;. 224 с ил.

Источник

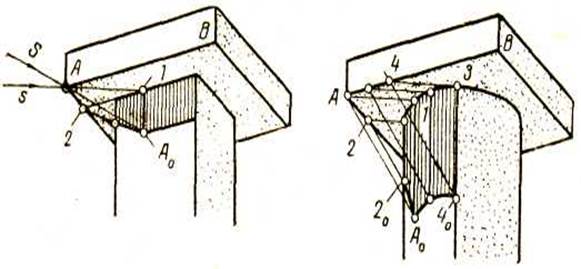

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. На рис. 5 построены собственные и падающие тени на столбах прямоугольного и круглого сечения, перекрытых прямоугольными плитами

На рис. 5 построены собственные и падающие тени на столбах прямоугольного и круглого сечения, перекрытых прямоугольными плитами.

На столбе квадратного сечения падающая тень А0 от точки А определена в пересечении первичной проекции светового луча S, проведенного через точку А, с линией 1А0, которая представляет собой линию пересечения вертикальной плоскости, проведенной через луч S, с боковой гранью столба.

От точки Ао вправо пойдет тень от ребра АВ (параллельно ребру). Влево от точки Ао пойдет тень от бокового нижнего ребра плиты. Для получения направления этой тени продолжаем плоскость грани столба до пересечения с указанным ребром плиты в точке 2. Точка 2 в этом случае является началом тени от данного ребра на продолженной плоскости этой грани столба. Поэтому, соединив точку 2с точкой Ао прямой линией, получим в пределах грани столба падающую тень от бокового ребра плиты.

На столбе круглого сечения образующая, определяющая контур собственной тени столба, проходит через точку 3, полученную с помощью касательной к верхнему основанию цилиндра, проведенной параллельно горизонтальной проекции светового луча. Эта же касательная в пересечении с ребром АВ плиты определит точку 4, тень от которой будет находиться на указанной образующей. Тень Ао от точки А найдена по аналогии с предыдущим чертежом.

Так как падающие тени от горизонтальных ребер плиты на поверхности столба будут представлять собой кривые линии, то для их построения следует взять на ребрах плиты несколько дополнительных точек и построить от них падающие тени на поверхности столба.

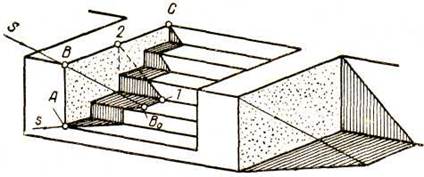

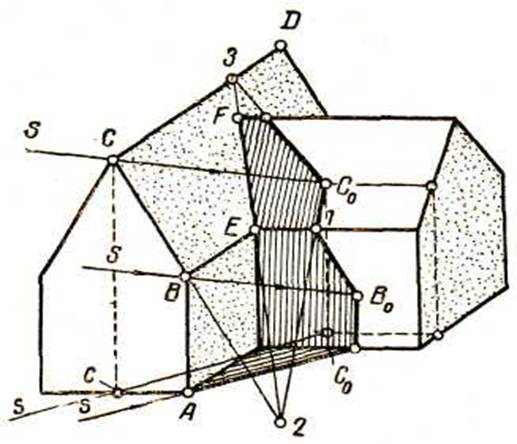

На рис. 6 построены собственные и падающие тени лестницы.

Как и при построении тени лестницы в ортогональных проекциях (рис. 7), тень, падающая на ступени лестницы, строится от ребер АВ и ВС боковой стенки. От вертикального ребра АВ тень на проступях ступеней совпадает с направлением горизонтальной проекции светового луча, а на подступенках идет параллельно самому ребру. Тень от горизонтального ребра ВС на проступях ступеней будет параллельна ребру ВС, а на подступенках будет совпадать с направлением прекций световых лучей на плоскости подступенков.

При заданием направлении световых лучей тень от точки В находится на проступи второй ступени в точке Во. Направление падающей тени на подступенке от ребра ВС определяет линия 1—2, где точка 2 является точкой встречи ребра ВС с продолженной плоскостью подступенка.

На рис. 8 приведен пример построения теней группы геометрических тел, которая может условно рассматриваться как какое-то здание с пристройкой.

Здесь следует обратить внимание на построение падающих теней от ребер ВС и CD. Тень от ребра ВС падает частично на вертикальную и частично на наклонную плоскости. Тень от ребра ВС на вертикальной плоскости пристройки от точки Во до течки 1 будет параллельна ребру ВС. Чтобы определить направление тени от ребра ВС на наклонной плоскости пристройки, продолжаем ребро ВС до пересечения его с продолженной наклонной плоскостью пристройки.

Точка пересечения 2 определяется в пересечении ребер ВС и EF. Прямая, соединяющая точки 2 и 1, определяет искомое направление тени.

Аналогично для определения направления тени от ребра CD на наклонной плоскости пристройки продолжаем эту плоскость до пересечения с ребром CD в точке 3. Прямая ЗС0 определяет искомое направление тени от ребра CD.

На рис. 8 показано также, как найти проекции световых лучей, если задаться точкой Со — падающей тенью на скате крыши от точки С. Направление первичных проекций световых лучей будет параллельно прямой, соединяющей точки С и Со. Найдя горизонтальные проекции точек С и Со и соединив их между собой, получим направление горизонтальных проекций световых лучей.

Источник

7.4. Тень от абаки на колонну

На рис. 50 изображена абака, имеющая форму шестигранной плиты, отбрасывающая тень на полуцилиндрическую колонну.

Вначале определим контур собственной тени на шестигранной плите. Проанализируем освещенность ее граней. При заданном направлении S светового потока неосвещенными окажутся правая, нижняя и задняя грани плиты (они будут находиться в собственной тени). Поскольку правая грань видна на фронтальной проекции – выделим ее бледным тоном. Определим контур собственной тени полушестигранника. Ввиду того, что последний примыкает к стене, можно отметить e‘ = eТ‘, f‘ = fТ‘, и отрезок [EF] входит в состав контура собственной тени, т.к. стена освещена, а задняя грань в тени. Следующим отрезком контура будет [EL], потому что верхняя грань освещена, а правая в тени. Рассуждая аналогично, определяем другие отрезки, входящие в этот контур – это [LA], [AB], [BQ] и [QF]. Определение замкнутого контура плиты завершено.

На этом же рисунке показана падающая тень плиты на стену независимо от полуколонны (ее контур, находящийся за непрозрачной колонной, изображен точечными линиями). Заметим, что часть цилиндрической колонны находится в собственной тени (ее построение рассмотрено в предыдущем разделе), которая на чертеже выделена бледным тоном.

Тени ребер [EL] и [LA] по построению полностью оказались на стене, а ребро [AB] частично отбрасывает тень на стену в виде прямой, параллельной ребру, а также на колонну. Лучевая плоскость, проходит через отрезок [AB], перпендикулярный плоскости W, поэтому на основании признака перпендикулярности прямой и плоскости, она является профильно-проецирующей (рис. 51).

На поверхности цилиндра от пересечения с ней образуется эллипс, поскольку плоскость пересекает все его образующие. Кроме того, она равно наклонена к плоскостям проекций H и V, поэтому проекциями этого эллипса будут окружности (или дуги окружностей, т. к. величина ребра конечна). Горизонтальная проекция окружности совпадает со следом цилиндра на плоскости H. Для нахождения фронтальной проекции окружности определим точку bТ‘ и проведем через нее дугу, радиус которой равен радиусу цилиндра, а ее центр лежит на оси.

Рис. 50. Собственные и падающие тени абаки на колонну

Отрезок [BQ] также отбрасывает тень на поверхность цилиндра. Через него проходит лучевая плоскость общего положения, которая, пересекая цилиндр, оставляет на нем тень виде дуги эллипса.

Рис. 51. Сечение цилиндра профильно-проецирующей плоскостью

Построение этого эллипса выполняем по множеству точек. На отрезке [BQ] берем случайные точки (на рис. 50 это точки M (m, m‘) и N(n, n‘)). Строим точки пересечения лучей, проходящих через эти точки, с поверхностью цилиндра (падающие тени точек) и соединяем их плавной кривой. С помощью обратного луча определяем точку K (k, k‘) на отрезке [BQ], которая отбрасывает тень на левую очерковую образующую цилиндра.

Построение падающей тени цилиндра рассматривалось ранее.

7.5. Тени на лестницах

Построить тени от прямого барьера на лестнице (рис. 52).

Рис. 52. Тени от прямого барьера на лестнице

Вначале рассмотрим построение теней от правого барьера. В собственной тени будут находиться правая, нижняя и задняя грани его грани. Прямой барьер имеет форму параллелепипеда. Определение контура собственной тени такого объекта уже рассматривалось. Тень от правого барьера упадет на землю и стену. Ребро [KM] – столб отбросит тень на землю полностью в виде отрезка [kТmТ]. Ребро [MN] частично отбросит тень на землю до точки, найденной с помощью обратного луча; другая часть ребра отбросит тень на стену.

У левого барьера в процессе нахождения теней будут участвовать ребра, параллельные рассмотренным. Тень столба [AB], начиная от точки a = aТ, будет представлять собой плоскую ломаную линию. Вначале часть этой линии окажется на земле, затем пойдет по подступенку, на котором отобразится в виде отрезка, параллельного ребру [AB]. После этого перекинется на первую ступеньку, плоскость которой параллельна земле, поэтому тени столба на земле и ступеньке также будут параллельны. Тень на втором подступенке получается как и на первом, затем переходит на вторую ступень и заканчивается в точке bТ. Далее начинает отбрасывать тень ребро [BC] – гвоздь. Поскольку это ребро параллельно всем ступенькам и площадке перед дверью тени на них будут параллельны этому ребру, а тень отбрасываемая на подступенки и стену, будет параллельна тени гвоздя [MN].

Построить тени от наклонного барьера на лестнице (рис. 53).

Рассмотрим построение падающей тени лестничного марша. Правая грань марша находится в собственной тени, но она является профильной плоскостью уровня, отображается на обеих проекциях отрезками прямых линий, поэтому на чертеже ее тени не видно.

Поскольку все ступени и подступенки освещены – в контур собственной тени будут входить ребра, представляющие профиль марша, и только от них следует строить падающие тени, потому что другие ребра, входящие в состав контура собственной тени, расположены на стене и земле и их падающие тени совпадают с самими ребрами. Тени от параллельных ребер также параллельны и представляют собой падающие тени либо столбов, либо гвоздей.

У наклонного барьера при заданном направлении светового потока неосвещенными окажутся правая грань и грани, примыкающие к стене и земле. В состав контура собственной тени входят ребра [AB], [BC], [CD] и те ребра, которые совпадают со своими падающими тенями. Последние не участвуют в процессе определения теней.

Построим падающую тень столба [AB]. Вначале она идет по земле, затем по подступенку, на котором тень параллельна ребру. Далее тень оказывается на первой ступеньке. Поскольку плоскость ступени параллельна земле тени на них параллельны друг другу. По построению тень верхней точки ребра [AB] попадает на первую ступень – точка bТ.

Определим тень ребра – гвоздя [CD]. Поскольку точка D(d, d‘) находится на стене точка d‘ = dТ‘. Тень этого отрезка на стене (до точки 1) и подступенке – след лучевой фронтально-проецирующей плоскости, идущий под углом 45° к оси X. Конечная точка C (c, c‘) этого ребра отбросила тень на верхний подступенок. Это точка cТ‘.

Тени ребра [CD] на стене и верхнем подступенке параллельны, поскольку параллельны их плоскости.

Через наклонное ребро [BC] проходит лучевая плоскость общего положения. Определим мнимую тень точки C (c, c‘) на первой ступеньке. Проведем через эту точку луч и отметим точку пересечения c1T(ф). Затем соединим точки bТ и c1T(ф) и отметим точку 3Т на линии пересечения первой ступеньки и второго подступенка. На фронтальной проекции этой линии определим точку 3Т‘.Действительной частью тени отрезка [BC] на первой ступеньке будет отрезок [bТ 3Т].

Рис. 53. Тени наклонного барьера на лестнице

Определим мнимую тень точки C (c, c‘) на второй ступеньке – точку c2T(ф). Тени, отбрасываемые ребром [BC] на параллельные ступени, будут параллельны между собой на основании свойства параллельных проекций. Поэтому через точку c2T(ф) следует провести прямую, параллельную отрезку [bТ 3Т], зафиксировать точки 4Т и 4Т‘ и отметить реальную часть тени ребра [BC] на второй ступеньке – отрезок [4Т 5Т].

Построим точку 5Т‘. Соединив ее с точкой 3Т‘, получим действительную тень ребра [BC] на втором подступенке.

На подступенках, как на параллельных плоскостях, тени отрезка [BC] также будут параллельны. Поэтому для определения тени на третьем подступенке проведем через точку 4Т‘ прямую, параллельную отрезку [3Т‘5Т‘]. На этой прямой окажется действительная тень точки С по построению.

Точки 1, 2 и 3, найденные с помощью обратных лучей, позволяют определить, какие части ребер [AB], [BC] и [CD] отбросили свои тени на конкретные фрагменты лестницы.

Источник