- ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УСЛ. № 483. ДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

- Торможение

- Перекрыша

- Отпуск

- Равнинный и горный режимы

- Мягкость

- ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УСЛ. № 483. ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ

- Зарядка первоначальная

- Ступень торможения и перекрыша

- Подпитка утечек в ТЦ при перекрыше

- Работа режимного переключателя грузовых режимов

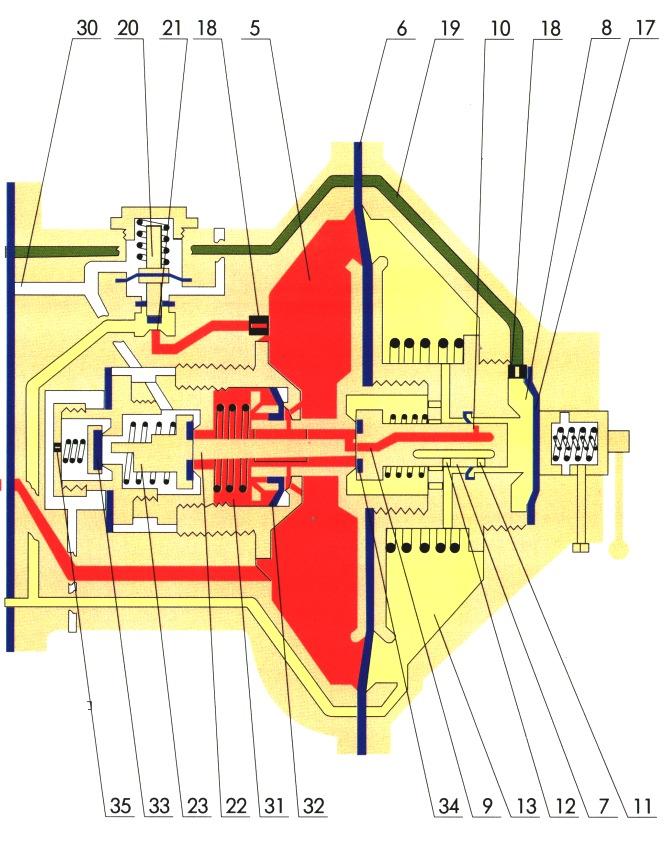

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УСЛ. № 483. ДЕЙСТВИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Таким образом, получается что три важнейшие функции воздухораспределитель способен выполнять и без магистральной части. Отсюда вытекает назначение магистральной части – выполнять три оставшиеся функции:

- Ускорять и поддерживать незатухающую тормозную волну путем дополнительной разрядки ТМ в начальной фазе торможения;

- Иметь различные режимы торможения и отпуска в зависимости от условий эксплуатации.

- Не реагировать на медленный темп изменения давления (темп мягкости) до 0,3 кг/см2 в минуту;

Рассмотрим действие магистральной части для реализации первой из указанных задач.

Торможение

При снижении давления в ТМ на величину первой ступени с последующим переводом ручки крана машиниста в положение перекрыши, магистральная диафрагма 6 прогнется влево от перепада давлений между магистральной камерой МК, обозначенной красным цветом (где оно понизилось) и золотниковой камерой ЗК — желтый цвет (где оно пока осталось прежним). Кстати, интересно, что нет в магистральной части никаких золотников, а исторически сложившееся название — золотниковая камера — сохранилось. Несколько десятков лет назад был распределитель 270-002, в котором действительно были в этом узле золотники.

Итак, магистральная диафрагма прогнется влево. Вначале прогнется совсем чуть-чуть. При этом плунжер, который вставлен между дисками диафрагмы и, естественно, перемещается вместе с нею, толкнет толкатель 22, он, в свою очередь, толкнет клапан дополнительной разрядки 23 (будем называть его клапан ДР); он отойдет от седла и сообщит полость слева от манжеты дополнительной разрядки 32 (манжеты ДР) с атмосферой через канал дополнительной разрядки:

полость слева от манжеты ДР (она обозначена 31) > зазор между клапаном ДР и его седлом > канал дополнительной разрядки 30 > 4 отверстия диаметром по 6 мм во втулке штока главного поршня > тормозная камера ТК > осевое отверстие 2,8 мм в уравнительном поршне > Ат.

Вследствие этого давление в маленькой полости, расположенной левее манжеты ДР, очень быстро упадет до нуля. И манжета, сжимая свою пружину, сдвинется влево.

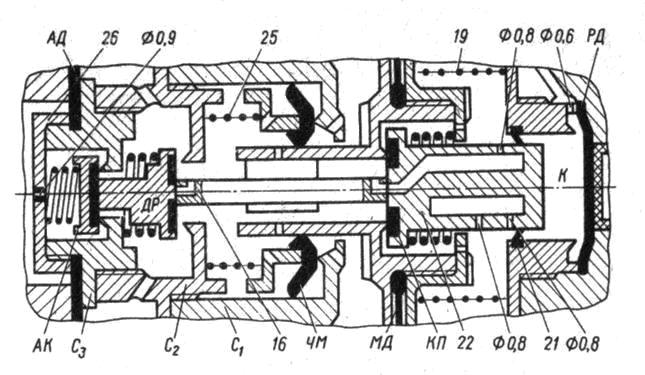

Про манжету ДР надо отдельно сказать несколько слов. Это не просто резинка, а резинка + латунный каркас в виде втулочки с отверстиями. Эта конструкция может сдвигаться влево, если усилие пружины слабее усилия сжатого воздуха из МК; и вправо, когда пружина сильнее. Из-за этого свойства Пархомов в своем учебнике называет её «челночной манжетой». Края резинки работают как манжета, а центральная часть – как клапан. На приведенной выше картинке это не очень наглядно видно, а вот на этом рисунке – гораздо понятней.

Вот она — челночная манжета ЧМ, прижатая пружиной 25 к своему седлу С1

Когда манжета ДР в правом положении – она перекрывает проход из МК через 6 отверстий по 2 мм. Именно так она и показана на рисунке. Когда она отодвинулась – этот проход открывается, воздух из МК через эти отверстия врывается внутрь узла трех клапанов, отгибает края манжеты ДР, через зазор до краев её втулки и через отверстия в самой втулке попадает в полость за манжетой, а оттуда, как описывалось выше, в КДР, ТК, Ат.

Вы поняли, что случилось? Клапан ДР работает, словно детонатор: от легкого, небольшого прогиба магистральной диафрагмы чуть-чуть приоткрылся клапан ДР и сбросил из полости ДР воздух в атмосферу. Но этим действием был спровоцирован сдвиг челночной манжеты ДР, которая произвела серьезную, значительную дополнительную разрядку магистральной камеры. Эту разрядку «почувствуют» воздухораспределители соседних вагонов – тем самым ускорится и не затухнет тормозная волна. От этой разрядки четко сработает и данный воздухораспределитель — диафрагма прогнется еще дальше влево, так что клапан ДР толкнет своей ножкой и отжмет от седла атмосферный клапан, через которы и магистральная камера, и полость слева от диафрагмы станут разряжаться в атмосферу через отверстие диаметрпом 0,9 мм.

Параллельно начнется и разрядка золотниковой камеры ЗК . Верхнее радиальное отверстие в плунжере (на черно-белой схеме оно обозначено диаметром 0,9), которое раншье находилось правее манжеты 21, при прогибе диафрагмы влево выходит из-за манжеты и соединяет ЗК через радиальный и осевой канал в плунжере с полость левее челночной манжеты и далее с атмосферой. Разрядка ЗК началась . Но затем она существенно ускорится, вот почему: клапан ДР своим ступенчатым выступом упрется в седло С3, а диафрагма с дисками и плунжерам еще продолжает движение влево. Клапан ДР остановится, остановится, уткнувшись в него и толкатель 16, остановится плужер и его клапан КП отойдет от седла в левом диске магистральной диафрагмы. И золотниковая камера будет разряжаться через 3 отверстия диаметром 1,2 мм каждое в правом диске, зазор между клапаном плунжера и его седлом. Эти каналы шире, разрядка ЗК идет быстрее. От разрядки ЗК смещается главный поршень и далее происходят процессы, описанные на предыдущей странице.

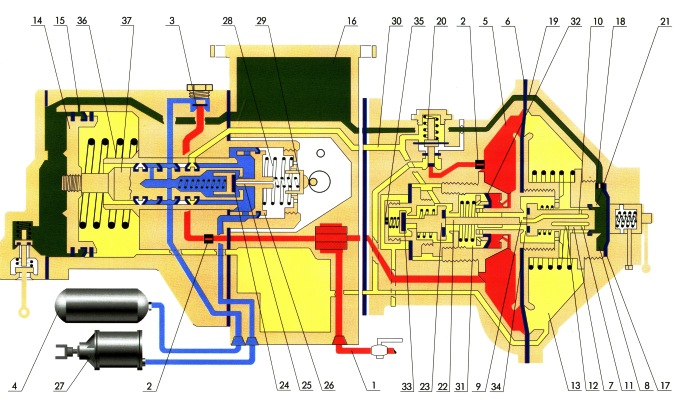

Перекрыша

Когда главный поршень сдвинется вправо, то первым делом его правая крайняя манжета перекроет канал дополнительной разрядки.

Из-за этого давление в полости 31 повысится и челночная манжета под воздействие своей пружины вернется на место вправо, прижмется к седлу и прекратит сообщение магистральной камеры МК с атмосферой.

Золотниковая камера еще некоторое время разряжается, но скоро давление в ней сравняется с давлением в МК. Тогда диафрагма выпрямится — встанет в серднее положение. Соответственно закроются клапана ДР и атмосферный; разрядка ЗК прекратится. Это и есть положение перекрыши.

Отпуск

Отпуск начинается с повышения давления в МК. Вследствие этого диафрагма прогибается вправо.

Из-за этого два отверстия на хвостовике левого диска выходят из под челночной манжеты и совмещаются с шесть отверстиями по кругу в ее седле. Из-за это воздух из МК поступает через осевой кнал плунжера, через верхний радиальный канал плунжера, через полость 8, через нижний радиальный канал плунжера 11, черезнижний осевой канал плунжера, через нижний радиальный канал 12 в золотниковую камеру 13. Давление в золотниковой камере повышается, об остальном мы говорили, рассматривая работу главной части.

Особенности отпуска хвостовых вагонов. Диафрагма прогибается вправо меньше, чем в голове. Из-под манжеты в полость 8 выходит только нижнее правое радиальное отверстие плунжера, а верхнее не выходит. ЗК не сообщается с МК, зато сообщается с РК. В ЗК после торможения давление меньше, чем в РК, из-за этого воздух из РК перетекаетв ЗК. В ЗК (справа от главного поршня) давление растет, а в РК (слева от главного поршня) уменьшается, отчего и происходит отпуск.

Равнинный и горный режимы

На горном режиме режимная диафрагма 17 пружинами с упоркой прижата к седлу настолько сильно, что ЗК не сообщатеся с РК. Поэтому при движении главного поршня влево воздух в РК сжимается — на предыдущей странице был описан отпуск на горном режиме. На равнинном режимная диафрагма отжата, поэтому по мере движения главного поршня влево воздух из РК «выжимается» в ЗК, что приводит к легкому полному (бесступенчатому) отпуску при любом, самом незначительном повышении давления в ТМ и ЗК.

Мягкость

Под мягкостью мы понимаем свойство воздухораспределителя не срабатывать на торможение, если темп снижения давления в тормозной магистрали составляет 0,2 – 0,5 кг/см2 за 1 МИНУТУ или медленнее. Такой темп бывает, когда после отпуска сверхзарядное давление ликвидируется через стабилизатор крана машиниста.

Во время зарядки воздух, наполняющий золотниковую камеру, поступает под клапан мягкости(поз.20). Когда давление в ЗК будет около 3 кг/см2 клапан приподнимется и откроет торцовую часть 21, через которую соединится золотниковая камера и магистральная камера. В этом, соединяющем их канале есть калиброванное отверстие 18 диаметром всего 0,5 мм. Раз при давлениив ЗК около 3 кг/см2 оно уже пересиливает пружину клапана мягкости, то при поездном положении, когда давление в ЗК > 5 кг/см2, клапан мягкости тем более остается открытым.

И вот, допустим, давление в ТМ (и, следовательно, в МК) медленно снижается. Из ЗК через отверстие 0,5 мм и торцовую часть клапана мягкости воздух потихоньку перетекает в МК, то есть в ЗК давление тоже медленно снижается. А в главной части есть отверстие 0,5 мм, через которое из РК воздух перетекает в ЗК. Таким образом, и в РК давление потихоньку снижается.

Но если давление в МК станет падать более быстрым темпом, то отверстия по 5 мм не смогут пропускать усилившийся поток. Тогда сначала магистральная диафрагма испытает перепад давлений и прогнется влево; а потом главный поршень по той же причине сместится вправо.

После начавшегося торможения оба эти отверстия закрываются. Клапан мягкости закрывается потому что в самом начале торможения воздух из канала ДР поступает в полость над его диафрагмой. Отвретсие 0,5 мм в главной части закрывается манжетой главного поршня, когда он начнет сдвигаться вправо.

Анимация (мультик) по схемам прямодействующего, нпрямодействующего

тормоза и ЭПТ

Отличное пособие по новому воздухораспределителю пассажирских вагонов № 242.

С анимацией и дикторским сопровождением

Источник

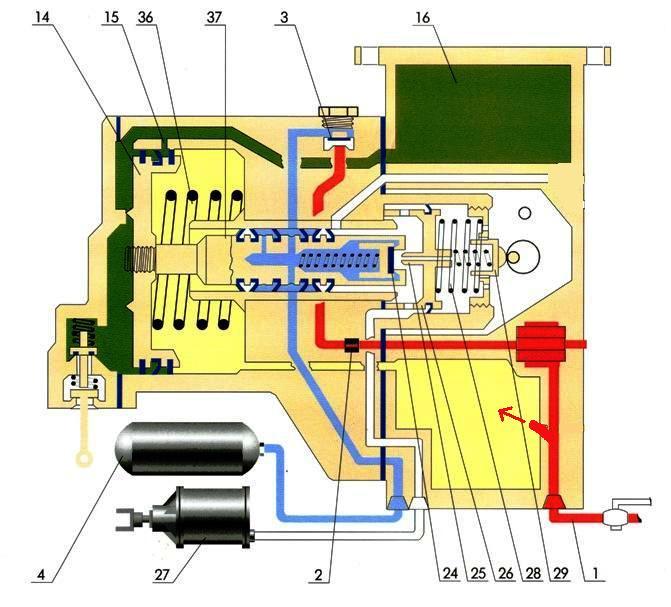

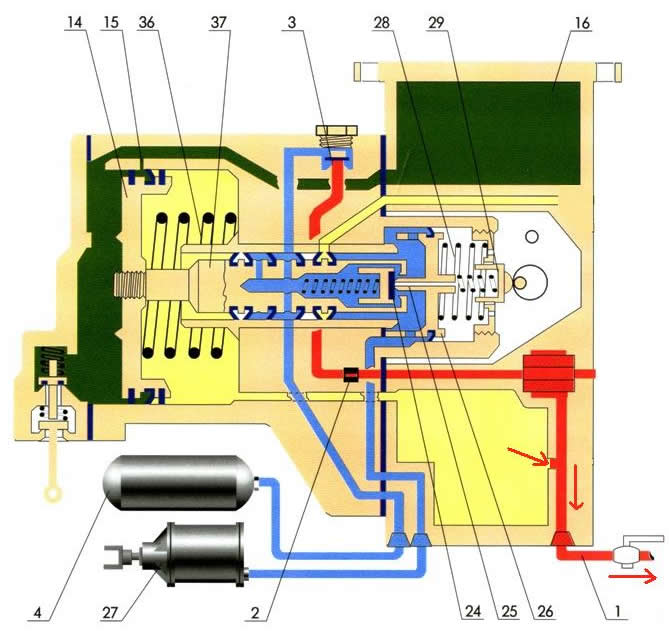

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УСЛ. № 483. ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ

ВР служит для выполнения трёх основных функций:

- При разрядке ТМ (под разрядкой понимается понижение давления в ТМ) ВР «чувствует» разрядку и сообщает ЗР с ТЦ, то есть производит торможение.

- При прекращении разрядки – перекрыше – ВР прекращает наполнение ТЦ. Созданное в ТЦ давление в положении перекрыши должно автоматически поддерживаться (восполнение утечек).

- При повышении давления в ТМ ВР должен соединить ТЦ с Ат, то есть произвести отпуск тормозов, а ЗР сообщить с ТМ, чтобы он наполнился для нового торможения. Собственно поэтому ЗАРЯДКА и ОТПУСК – для всех тормозных приборов одно положение.

Кроме того, ВР должны соответствовать следующим требованиям:

- Не реагировать на медленный темп изменения давления (темп мягкости) до 0,3 кг/см2 в минуту;

- Ускорять и поддерживать незатухающую тормозную волну путем дополнительной разрядки ТМ в начальной фазе торможения;

- Обеспечивать одновременность наполнения ТЦ по длине поезда и одинаковый уровень давления в них;

- Иметь различные режимы торможения и отпуска в зависимости от условий эксплуатации.

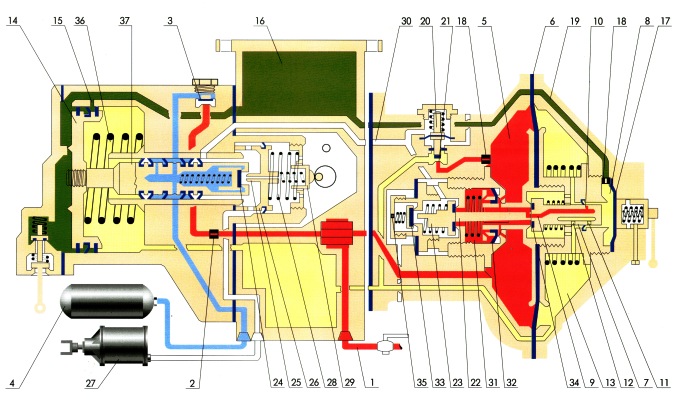

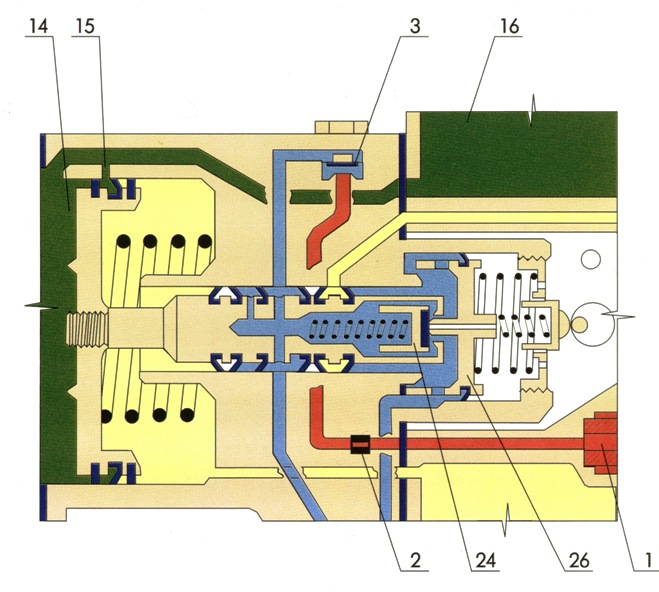

Рассмотрим схему из альбома проф. Асадченко. Для лучшего понимания процессов мы вначале вообще не будем трогать магистральную часть, будто бы её и нет. Вообразим, что ТМ напрямую соединена с золотниковой камерой ЗК двухкамерного резервуара. На схеме изображена красная стрелка.

Действие главной части ВР 483 при зарядке

Зарядка первоначальная

Она происходит, когда вагон подсоединили к ТМ и пустили воздух.

- Из ТМ через разобщительный кран, по трубке поз.1, фильтр, калиброванное отверстие диаметром 1,3 мм (поз.2) и обратный клапан (поз. 3) наполняется ЗР. Отверстие рассчитано так, что ЗР до давления 4,8 кг/см2 наполняется приблизительно за 4,5 минуты. А зачем замедлять наполнение ЗР? Почему бы не открыть широкий канал, чтобы он наполнился поскорее? Этот вопрос был бы правомерен, если бы поезд состоял всего из одного вагона. Но вагонов много. Без отверстия 1,3 мм воздух при отпуске пойдет сначала в ЗР первого вагона, а уж после его наполнения (V=78л) двинется во второй вагон. Тем самым серьезно замедлится отпускная волна.

- Главный поршень 14 за счет пружины 36 находился в крайнем левом положении. Когда в ЗК появится давление (а мы договорились, что ЗК напрямую соединена с ТМ), он там и останется. Его манжета не препятствует прохождению воздуха из ЗК в РК через отверстие диаметром 0,5 мм (поз.15) в расточке главной части. Происходит зарядка рабочей камеры РК.

В конце зарядки давление в обеих камерах станет равным поездному давлению в ТМ; такое же давление будет и в ЗР. Это положение – полностью заряженные камеры и ЗР – называют ПОЕЗДНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, поскольку именно таким остается ВР при движении поезда.

Ступень торможения и перекрыша

В автоматических тормозах любое снижение давления в ТМ по какой бы то ни было причине вызывает торможение. Правда, принято различать три различных темпа разрядки ТМ.

- 0,8 кг/см2 за 1 секунду и быстрее – темп экстренного торможения. Такой темп бывает при постановке ручки КМ в VI положение, при срыве стоп-крана, при разъединении рукавов.

- 0,1-0,4 кг/см2 за 1 секунду – темп служебного торможения. Такой темп достигается при постановке ручки крана в V положение; именно им и пользуются для регулирования скорости. В дальнейшем, когда будем говорить о служебном торможении, подразумевается, что разрядка ТМ выполняется именно этим темпом.

- 0,2 – 0,5 кг/см2 за 1 МИНУТУ или медленнее – темп мягкости. При таком темпе ВР в поезде срабатывать не должны. Такой темп бывает, когда после отпуска сверхзарядное давление ликвидируется через стабилизатор крана машиниста.

В поездном положении зарядное давление в ТМ = 5,3 – 5,5 кг/см2 (для грузового груженого поезда). Это – требование Инструкции по тормозам № 277. При экстренном торможении давление в ТМ снижают до нуля. При служебном торможении, если ручку КМ оставить в V положении, давление в ТМ тоже снизится до 0, хотя и более медленным темпом. Но так не делают. Обычно, выполняют сначала первую ступень торможения разрядкой ТМ на 0,6 – 0,7 кг/см2 (то есть 5,5 — 0,7 = 4,8), после чего переводят ручку крана в положение перекрыши, прекращая тем самым разрядку ТМ. Наблюдают за снижением скорости. Если тормозной эффект недостаточен – выполняют вторую ступень торможения, например 4,8 – 0,5 = 4,3. После чего вновь ставят ручку крана в положение перекрыши.

Итак, произведена ступень торможения, после чего установлена перекрыша. 5,5 – 0,7 = 4,8 кг/см2.

Давление в РК (слева от главного поршня ) станет больше давления в ЗК (справа от главного поршня). Разница давлений сдвинет главный поршень вправо. Двигаясь, он будет сжимать пружину 36, сопротивление которой от сжатия будет возрастать. В конце концов, он «поймает» некоторое положение равновесия

РК > | | тем самым ТЦ разобщится с Ат. При перемещении штока главного поршня далее вправо тормозной клапан, упёршись в уравнительный поршень, вдавится внутрь штока, сжимая свою пружину. Откроется зазор между тормозным клапаном и его седлом, через этот зазор и начнется наполнение ТЦ по следующему пути: ЗР > 4 отверстия диаметром 3 мм во втулке штока > полость между 3 и 4 манжетами штока > 8 отверстий диаметром 1,6 мм (или 4 отверстия диаметром 3 мм в старых моделях) в штоке главного поршня > полость внутри штока > зазор между тормозным клапаном и его седлом > тормозная камера ТК (так принято называть полость слева от уравнительного поршня) > ТЦ.

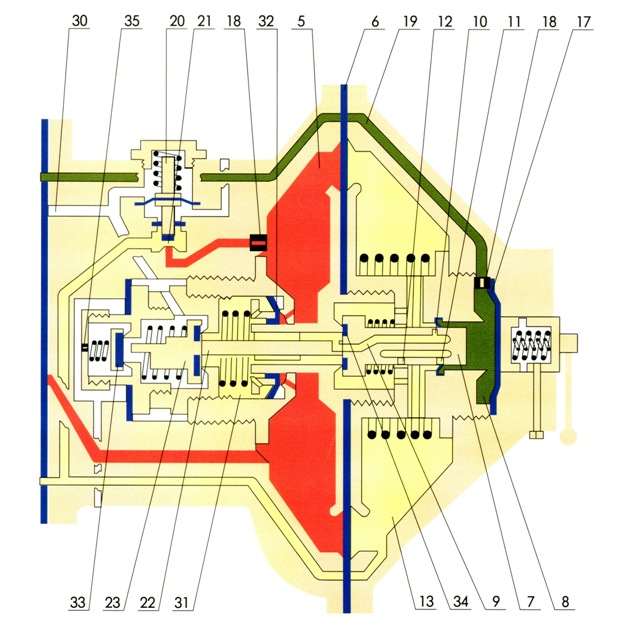

Действие главной части ВР 483 при торможении

По мере наполнения ТЦ будет расти давление в тормозной камере ТК (это постоянно сообщающиеся объемы); отчего уравнительный поршень станет смещаться вправо, сжимая режимные пружины. В конце концов, он «поймает» положение, когда F тормозной камеры > | При этом тормозной клапан прижмется к седлу, но и атмосферный канал диаметром 2,8 мм в уравнительном поршне будет закрыт. Всякое движение воздуха прекратится, наступит положение ПЕРЕКРЫШИ.

Действие главной части ппри перекрыше. На рисунке вроде бы виден небольшой зазор между тормозным клапаном 24 и его седлом; на самом деле при перекрыше никакого зазора нет

Интересно отметить, что перекрышу в ТМ выполняет машинист по своему усмотрению, ставя руку крана в IV положение, а перекрыша в воздухораспределителе устанавливается сама, автоматически. Наступление перекрыши зависит от того, насколько сдвинулся вправо главный поршень (то есть от глубины разрядки ТМ) и насколько сдвинулся уравнительный поршень (то есть от усилия режимных пружин).

Совершенно очевидно, что если в результате первой ступени торможения машинист не достиг желательного тормозного эффекта, он может выполнить вторую, третью и так далее ступени торможения, дополнительно разряжая тормозную магистраль. Всякий раз главный поршень будет сдвигаться все дальше вправо, создавая в ТЦ все большее давление. Когда же поршень дойдет до крайнего правого положения, то дальнейшее понижение давления в ТМ уже не вызовет усиления тормозного эффекта. Такую ситуацию называют полным служебным торможением . Главный поршень в этом случае смещается вправо на 23 мм и упирается во втулку, по которой ходит шток. Для получения ПСТ необходимо разрядить ТМ на 1,5 – 1,7 кг/см2 либо в один прием, либо суммарно несколькими ступенями.

Подпитка утечек в ТЦ при перекрыше

Предположим, что режимный переключатель (поз. 29) стоит в положении П. Тогда внутренняя пружина ослаблена, а на уравнительный поршень нажимает одна наружная пружина, усилие которой регулируется завинчиванием стакана. Она давит с такой силой, которая уравновешивается давлением в ТЦ 1,4 – 1,8 кг/см2.

Допустим, за счет утечки в ТЦ (и в постоянно с ним связанной тормозной камере ТК) понизилось давление, стало не 1,4 а 1,3. Уравнительный поршень выйдет из равновесия, сдвинется влево, утопит тормозной клапан, откроется зазор между ним и седлом и откроется описанный выше путь наполнения ТЦ из ЗР. Давление в ТЦ восстановится до 1,4 и все встанет на первоначальные места.

Таким образом, ТЦ подпитается из ЗР. В ЗР давление уменьшится, но он подпитается через обратный клапан 7 из ТМ (на рисунке как раз обратный клапан поз.3 изображен приподнятым над седлом, то есть открытым). А ТМ через кран машиниста пополняется из ГР локомотива. Так реализуется свойство ПРЯМОДЕЙСТВИЯ (или иначе НЕИСТОЩИМОСТИ ).

Надо, правда, сделать оговорку. В ТЦ груженого вагона при торможении создается давление 3,9 — 4,2 кг/см2. Чтобы утечки в нем пополнялись, надо чтобы в ТМ после торможения осталось давления не меньше . Если будет меньше – пополнение ТЦ начнется, когда уже много утечет. А после экстренного торможения пополнение вообще невозможно. Неистощимости в этом случае не будет.

Работа режимного переключателя грузовых режимов

Поразмышляем, как будет вести себя ВР во время перекрыши, если ручку переключателя переводить из П в Г и обратно. Допустим, затормозили на П режиме, в ТЦ создалось давление 1,4-1,8 кг/см2 и установилась перекрыша. Переведем ручку в Г. Эксцентрик сожмет внутреннюю пружину, давление на уравнительный поршень справа возрастет, он выйдет из равновесия – сдвинется влево. Следовательно, утопит тормозной клапан, образуется зазор и откроется канал наполнения ТЦ из ЗР. Наполнение будет идти до тех пор, пока давление воздуха в ТЦ не сравняется в давлением пружин на Г режиме, а именно 3,9-4,2 кг/см2. После чего вновь установится перекрыша.

Теперь переведем ручку в П режим. Давление пружин ослабнет, уравнительный поршень сдвинется вправо, осевой канал в нем диаметром 2,8 мм отойдет от тормозного клапана и откроется. ТЦ сообщится с атмосферой. Давление в ТЦ будет падать до тех пор, пока не сравняется с усилием пружин на П режиме, то есть 1,4 – 1,8 кг/см2, после чего все снова встанет в положение перекрыши.

Таким образом, величина давления в ТЦ определяется усилием затяжки режимных пружин. Согласно инструкции 277 ВР должен создавать в ТЦ при полном служебном торможении следующее давление:

Таблица. Давление в ТЦ (кг/см2) при различных положениях рукоятки переключателя грузовых режимов

Источник