- ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

- Смотреть что такое «ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ» в других словарях:

- 8 занятных фактов про учёбу в советской школе 1920-х годов

- 1. В школах проходили чистки среди учеников

- 2. Мальчики и девочки стали учиться вместе

- 3. У детей было право голоса в школе

- 4. Низкие зарплаты учителей

- 5. Школьная программа: Достоевский и «Конёк-горбунок» под запретом, появилась политграмота

- 6. Экспериментальное обучение

- 7. После школы: домашнее хозяйство, футбол и кино

- 8. Плохая успеваемость и низкая грамотность

- Как была устроена советская школа двадцатых годов

- Социальное воспитание

- Школа вместо семьи

- Внедрение совместного обучения

- Школьные советы

ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

Энциклопедический словарь . 2009 .

Смотреть что такое «ШКОЛА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ» в других словарях:

Школа первой ступени — СТУПЕНЬ, и, мн. и, ей и ей, ж. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Школа № 11 (Иркутск) — У этого термина существуют и другие значения, см. Школа № 11. Школа № 11 Основана 1915 Директор Свидина Тамара Петровна Тип средняя общеобразовательная школа Адрес Иркутск, переулок Богданова, дом 6 Телефон … Википедия

Школа 35 — МОУ Средняя общеобразовательная школа № 35 [logo] Основана: 1979 Директор: Гусева Татьяна Владимировна Тип: МОУ СОШ Адрес: 606015, г. Дзержинск, Нижегородская область, ул … Википедия

Школа Карла Мая — Содержание 1 Шаги истории 1.1 Вторая половина XIX века и начало XX века 1.2 Век XX й … Википедия

Школа К. Мая — Содержание 1 Шаги истории 1.1 Вторая половина XIX века и начало XX века 1.2 Век XX й … Википедия

Школа № 9 (Обнинск) — У этого термина существуют и другие значения, см. Школа № 9. Средняя общеобразовательная школа № 9 Основана 1973 Директор Любовь Витальевна Зырянова Тип Школа Адрес 249030, Калужская область, Обнинск, улица Звёздная, дом 3 … Википедия

ШКОЛА общеобразовательная — уч. воспитат. учреждение, базовый элемент образоват. системы. В этом качестве Ш. предмет исследования разл. дисциплин: пед., ист., демографич., социология, и др. Только в педагогике проблематика Ш. занимает вполне самостоят. место. Изученность… … Российская педагогическая энциклопедия

Школа — как один из рассадников знания и полезных навыков, является необходимой ступенью в развитии как отдельного человека, так и целого общества. Еще Аристотель указал на взаимодействие между Ш. и обществом: общее благо, как цель совместной жизни людей … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ШКОЛА — • Schola. I. У греков. Подробности об этом вопросе представляют некоторые затруднения, во первых, потому, что, удаляясь по большей части от общественной жизни, школьное дело принадлежало отдельному дому и семейству, а во вторых,… … Реальный словарь классических древностей

Чекмагушевская средняя школа № 1 — Чемагушевская средняя школа № 1 была организована 25 декабря 1922 года в деревне Старое Калмашево, а в 1928 1929 учебном году эта школа переводится в село Чекмагуш. В 1922 1923 годах по инициативе старокалмашевского волкома РКП(б) секретаря… … Википедия

Источник

8 занятных фактов про учёбу в советской школе 1920-х годов

Платное обучение, запрет «Конька-горбунка» и антирелигиозный час

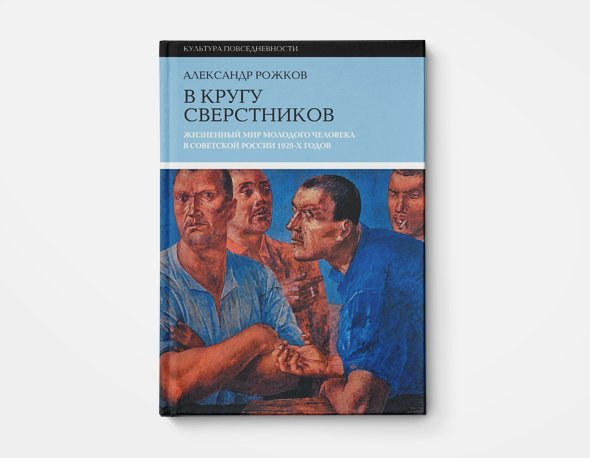

В 1918 году в СССР была создана Единая трудовая школа взамен царских гимназий. Теперь все дети с 8 до 17 лет были обязаны учиться. О том, как была устроена школа в 1920-х годах, написал историк Александр Рожков в книге «В кругу сверстников». Маша Цицюрская, автор книжного телеграм-канала « Тисовая улица » прочитала книгу и кратко рассказывает, как учились почти 100 лет назад.

Мальчики и девочки теперь учились вместе, образование стало светским и тесно связанным с производством. Школа состояла из двух ступеней — четырёхлетнего начального образования и пятилетнего среднего. Через пять лет устав ЕТШ скорректировали: теперь при нехватке мест преимущество отдавали детям трудящихся, а в школу второй ступени и вовсе могли поступить только они. Школ, между тем, категорически не хватало. В 1922 году начальное образование могли получить только половина детей школьного возраста, а среднее — всего 5-6%.

Одновременно государство постепенно снижало финансирование школ, в некоторых регионах родители сами оплачивали обучение. В 1923 году платное обучение было введено по всей стране. При ежемесячной зарплате до 40 рублей за учёбу нужно было отдавать 5 рублей в полугодие, при зарплате больше 125 рублей — уже 30 рублей. Представители непролетарских профессий (торговцы, священники, владельцы предприятий) платили за учебу 50-100 рублей в полугодие. Крестьяне неохотно давали деньги на обучение детей и не считали нужным учиться дольше двух лет, ведь даже десятилетний ребёнок уже активно помогал по хозяйству и работал. Поэтому в крестьянских школах из 40 первоклассников до четвёртого класса доходили часто всего 3-4 школьника.

Денег школам не хватало. В 1920 году в среднем один карандаш приходился на 60 учеников, перо — на 22 ученика, чернильница — на сто. Чернил не было почти нигде, и ученики сами делали их из черники, земляники и свёклы. Писали на газетных полях, а для изучения алфавита вырезали заглавные буквы из старых журналов. Надежда Крупская писала о деревенских школах:

«Перед нами разваливающиеся здания, нетопленные классы; окна, заколоченные досками вместо стёкол; дети, жмущиеся друг к другу… За отсутствием досок — учитель пишет на стене; за отсутствием лавок — дети сидят на полу».

1. В школах проходили чистки среди учеников

Преимущество при поступлении в школу получали дети трудящихся. У детей лишенцев вообще не было возможности получить хоть какое-то образование. В лучшем случае им просто не выдавали аттестат. Такие же проблемы были и у тех, у кого были родственники за границей. При этом вопрос можно было решить деньгами — из-за дефицита финансирования руководство школ легко шло навстречу «не пролетарским», но состоятельным родителям.

В 1920-х годах в школах устроили настоящие чистки — государство требовало увеличить процент рабоче-крестьянского населения среди тех, кто учится. Но из-за нехватки мест единственным выходом было исключать тех, кто не попадал в эту категорию. Советское правительство по традиции осудило «перегибы на местах», и в 1930 году постановило восстановить исключенных.

2. Мальчики и девочки стали учиться вместе

Совместное обучение сильно повлияло на поведение школьников. Объединение мужских и женских классов происходило во всех школах и классах одновременно, без оглядки на возраст учеников и без необходимой психологической подготовки. У подростков, которые не привыкли с детства к сверстникам другого пола, возникал повышенный интерес к вопросам секса и отношений. При этом в то время романтические чувства и ухаживания осуждали, девочка считалась товарищем, а любовь — исключительно физическим актом. Настоящей проблемой совместное обучение стало для школ-интернатов: там не считалось чем-то необычным жить половой жизнью с 10-11 лет. И мальчики часто использовали шантаж и угрозы, чтобы добиться физической близости.

3. У детей было право голоса в школе

Важной особенностью советских школ в 1920-е годы были школьные органы самоуправления. Ученики объединялись в школьные советы и вместе принимали решения. В советы наравне с учениками входили учителя и административный персонал. Решающий голос часто принадлежал детям, известны случаи, когда по решению совета увольняли неугодных педагогов. Большинство школьных учителей того времени начали преподавать ещё до революции и придерживались консервативных традиций обучения, поэтому часто становились объектами травли со стороны учеников с новым «советским сознанием».

Школьные советы следили за дисциплиной и успеваемостью учеников, могли в качестве наказания направлять провинившихся на общественные работы. Появлялись первые пионерские и комсомольские ячейки, которые вели в школах пропагандистскую работу. В 1925 году ещё только 23% учеников второй ступени были пионерами, и часто агитация встречала сопротивление. Неформальные объединения школьников по социальному статусу или «непролетарским» интересам («Группа школьной интеллигенции», «Кружок искателей правды») обычно тоже осуждали.

4. Низкие зарплаты учителей

Положение учителя в советской школе в 1920-х годах было незавидным. Мало того, что ученики презрительно именовали их «шкрабами» (от «школьный работник») и почти не признавали учительский авторитет, зарплаты учителей были одними из самых низких в стране. В 1925 году высококвалифицированный учитель зарабатывал в месяц 45 рублей, а школьный дворник — 70 рублей. Многие попросту голодали и брались за любую возможную работу. Среди учителей, как и среди учеников, проводились чистки: нелояльных советской власти снимали с работы или переводили в отдалённые регионы.

5. Школьная программа: Достоевский и «Конёк-горбунок» под запретом, появилась политграмота

Идеология накладывала свой отпечаток на учебную программу. Все учебники проходили предварительную цензуру Главлита, а из дореволюционной программы по литературе исчезли десятки имен. Произведения Лескова, Фонвизина, Толстого, Тургенева, Достоевского оказались под запретом, зато подробно теперь рассказывали о пролетарских писателях: Максиме Горьком, Демьяне Бедном, Александре Безыменском. Были запрещены многие сказки: «Конька-горбунка» назвали порнографическим, а Корней Чуковский, по мнению Крупской, писал «буржуазную муть».

В школах появились уроки политграмоты и обществоведения. По факту эти предметы не особо отличались друг от друга: пересказ всемирной и российской истории с точки зрения советской идеологии. Преподаватели обществоведения иногда даже не числились в штате школы и были попросту коммунистическими агитаторами.

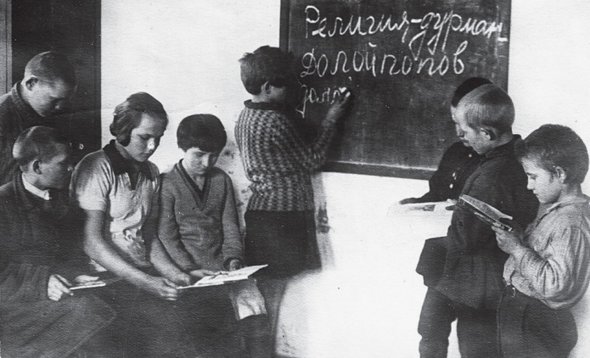

В 1928 году в школах ввели обязательный антирелигиозный час. Затем антирелигиозные мотивы стали появляться в учебниках. Вот пример задачи из учебника по математике для второго класса:

«29 ребят нашего класса записались в кружок „Юных безбожников“. А всего в группе 42 человека. Сколько ещё ребят не состоит в этом кружке? Есть ли в вашей школе ячейка „Юных безбожников“? Сколько там ребят от каждой группы? Сделайте диаграмму членов ячейки „Юных безбожников»»

6. Экспериментальное обучение

Школьники 1920-х годов испытали на себе много учебных экспериментов. Первой попыткой кардинально изменить процесс обучения стало введение «комплексного метода». Традиционные предметы отменялись, вместо них вводились комплексные темы и объяснительное чтение. Темы были посвящены новой советской реальности: «Осенние работы в деревне», «СССР и мир». Каждый преподаватель раскрывал тему с точки зрения своего предмета. На практике преподавание было хаотичным — ни ученики, ни учителя не понимали, что делать с новым учебным планом.

Другим новшеством было обучение по методу «Дальтон-плана», подсмотренное у американцев. По этой системе каждый ученик сам выбирал предметы и объём изучаемого материала, а аттестация велась по проектному методу. Учителя больше не вели традиционные уроки, а лишь консультировали учеников по проектам. Как и комплексный метод, Дальтон-план не был успешен в советских школах, и вскоре его свернули.

7. После школы: домашнее хозяйство, футбол и кино

У большинства школьников в 1920-е годы не было дома нормальных условий для учёбы и выполнения домашнего задания. В 1927 году на человека в среднем приходилось четыре квадратных метра жилой площади, больше половины детей делили кровать с взрослыми, и об отдельном месте для занятий речи не шло. Много времени тратили школьники на помощь по хозяйству родителям. Когда всё-таки появлялось свободное время, дети шатались по улицам, играли в футбол или ходили в кино. Кино было любимым хобби, в кинотеатры ходили в среднем раз в неделю, а иногда просиживали по три сеанса подряд. Больше всего школьники любили приключенческие фильмы и кино про богатых, а вот истории из жизни трудящихся не были популярны. Дети с раннего возраста начинали пить и курить, часто под влиянием родителей. По исследованию 1928 года, 79% школьников регулярно выпивали по выходным и праздникам.

8. Плохая успеваемость и низкая грамотность

Из-за плохого преподавания, недостатка учебных пособий и канцелярии, пропаганды и упора на общественную работу, школьники часто не получали в школе даже необходимый минимум знаний. В 1927 году 25% учеников московских школ были второгодниками. В 1926 году из 90 письменных работ выпускников школ-семилеток знаки препинания, хоть и с ошибками, были лишь в 7% сочинений, в остальных их не было вообще. Словарный запас школьников был очень беден, зато они могли похвастаться отличным знанием ненормативной лексики, блатного жаргона и новояза.

В 1925 году из 54 000 выпускников школ в вузы поступили только 1 700 человек, а из 20 000 выпускников школ-семилеток в техникумы зачислили всего 2%.

После десятилетия экспериментов в 1931 году правительство решило ввести в школе формальный порядок и строгую дисциплину. Педагог наделялся беспрекословным авторитетом, а в основе учёбы было заучивание, а не дискуссия с учителем. Сменился политический курс, и государству теперь была нужна молодёжь другого склада — дисциплинированная и покорная.

Источник

Как была устроена советская школа двадцатых годов

Первое советское десятилетие — время тотальной перестройки общества и всевозможных экспериментов, которые коснулись и сферы образования. Советским руководством была поставлена задача ликвидации безграмотности и воспитания человека нового типа. Как именно это происходило, описал историк Александр Рожков в книге «В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х годов». «Мел» публикует краткий конспект глав о школьном образовании.

Социальное воспитание

Для Рожкова школа 1920-х годов — главный социально-исторический контекст, в котором пришлось расти героям книги, представителям первого советского поколения. «Мне представляется самым важным ответить на вопрос о том, кем в действительности являлся и кем ощущал себя школьник тех лет — пассивным объектом формирующегося воздействиям извне или полноправным субъектом своего личного развития», — пишет историк. Вопрос не праздный. В стране в этот период разворачивается коммунистический эксперимент. Советский Союз — самое творческое во всех отношениях место на земле. А большевики всё ещё уверены, что для претворения в жизнь идеологии Маркса-Ленина нужно опираться на творчество масс. Но нужно ли опираться на детей и подростков, личности которых только формируются?

В тезисах Государственного учебного совета обозначалась цель новой советской школы — «воспитать полезного члена общества»

Жизнерадостного, здорового и работоспособного, проникнутого общественными инстинктами, сознающего своё место в природе и обществе. Умеющего разобраться в текущих событиях — «стойкого борца за идеалы рабочего класса, умелого строителя коммунистического общества». Примечательно, что само понятие «образование» в 1920-е годы исчезает из педагогического лексикона и заменяется понятием «социальное воспитание». Оно было максимально приближено к сегодняшнему термину «социализация».

В 1920-е в школы детей, как правило, отдавали с восьми лет. Допускался приём детей на год раньше и на три года позже указанного возраста. Советская школа делилась на две ступени. Первая ступень предназначалась для детей 8-11 лет, вторая — для 12-17.

В 1922 году нарком просвещения Анатолий Луначарский перед стартом программы ликвидации безграмотности признавал, что школ первой ступени хватает только для половины детей. А школы второй ступени могут посещать только 5-6% нуждающихся. Но уже к концу десятилетия в советской России насчитывалось 113 400 школ первой ступени, в которых обучалось свыше 8,7 миллиона детей. В 1800 школах второй ступени учился почти миллион человек. Говоря об этих цифрах, нужно учитывать доступность школы в каждом конкретном случае. Так, например, в кубанской станице Брюховецкой в 1925 году из 170 детей, записанных в школу, в первый класс пошли только 47 человек. Здание просто не могло вместить большее количество. Обучение в школах в несколько смен было скорее нормой, чем исключением. Да и техническая оснащённость учебных заведений оставляла желать лучшего.

Луначарский в 1920 году жаловался товарищам по партии, что на один карандаш приходится 60 учащихся, а одна чернильница — на 100 учащихся

Уже к середине десятилетия школы стали получать деньги на покупку необходимых принадлежностей. Впрочем, практика писать на полях газет из-за недостатка бумаги существовала вплоть до начала 1950-х годов.

Школа вместо семьи

В 1920-е государством и обществом впервые был сделан решительный шаг для вытеснения семьи из процесса воспитания. На пути к коммунизму обобществлялось всё, в том числе и воспитание. Именно на государство, общество в лице школы возлагалась обязанность заниматься «социальным воспитанием» подрастающего поколения.

Важно отметить, что эти перемены в среде учащихся в целом оценивались положительно:

1. В отличие от семьи, в школе можно было расширять свой кругозор.

2. В семье дети были лишены того круга разнообразного общения, которое давала школа.

3. В школе не нужно было заниматься физическим трудом, а в 1920-е годы, особенно в сельской местности, занятость детей в хозяйствах родителей была очень высока.

4. Развитая в это время система школьного самоуправления способствовала решению многих конфликтных ситуаций в пользу школьника. В семьях же физические наказания были скорее нормой, чем исключением.

По данным Северо-Кавказского краевого отдела народного образования, в 1928 году 37% учащихся школ первой ступени жаловались на постоянные избиения со стороны родителей. В школе при московском заводе «Серп и молот» 100% учащихся жаловались на побои. 65% из них говорили, что их били «чем попало». 25% жаловались на пинки ногами. 15% родителей били детей ремнём или розгами. В том же отчёте о заводской школе приводятся и другие интересные факты: 98% родителей откровенно лгали при детях. 18% приносили домой ворованные инструменты. 75% детей признавались, что регулярно видят занятия сексом родителей. На таком фоне становится ясно, почему дети были скорее за то, чтобы исключить родителей из процесса «социального воспитания». При этом совсем уж обойтись без родителей государство не могло.

К середине 20-х годов финансовые трудности в образовании решили победить, обязав финансировать школы на местном уровне

То есть за счёт родителей школьников. Результаты этого нововведения были разными. Например, в Сочи школы почти на 50% содержались родителями — на редкость высокий показатель. Но гораздо чаще в воспоминаниях о тех временах можно встретить жалобы на нежелание родителей приносить деньги в школу. «Крестьяне одного села, внешне равнодушные к религии, кормили восемь служителей церкви, но не могли прокормить одного учителя. Хотя и заявляли, что понимают важность школьного образования», — приводит Рыжков воспоминания одного из современников.

Внедрение совместного обучения

Но самым заметным революционным нововведением 1920-х годов стало совместное обучение мальчиков и девочек. Оно вводилось двумя разными моделями — «петроградской» и «московской». Первая была более либеральной: девочка могла поступить в мужское учебное заведение, и наоборот. «Московская» модель подразумевала деление мужских и женских учебных заведений пополам. Из получившихся половин образовывали две новые школы.

Если до революции раздельное обучение способствовало позднему началу половой жизни, то теперь её старт приходился на школьные годы

В этом контексте интересно смещение понятия «разврат» — теперь под ним понималось «мещанское» ухаживание с цветами, желание обладать одним партнёром. В рассказе Пантелеймона Романова «Суд над пионером» есть такой фрагмент: «Если она тебе для физических сношений, ты мог честно, по-товарищески, заявить ей об этом, а не развращать подниманием платочков и мешки вместо неё носить. Любовью пусть занимаются и стихи пишут нэпманские сынки, а с нас довольно здоровой потребности, для удовлетворения которой мы не пойдём к проституткам, потому что у нас есть товарищи».

В то же время раздельное обучение в некоторых формах сохранялось. Мальчики и девочки охотно сидели вместе только в первых и вторых классах. Затем во всех школах, где это позволяло помещение, дети рассаживались по гендерному признаку.

Школьные советы

Большевики обещали, что школа будет доступна всем. На практике же с самого начала в советской России образовался огромный слой лишенцев — людей, которым отказывали в обучении в школе из-за происхождения. Речь шла о детях дворян, купцов, кулаков, священников, царских чиновников и офицеров. Статистика о лишенцах крайне противоречива.

Число людей, которым было отказано в образовании из-за происхождения, колеблется в диапазоне от 500 тысяч до четырёх миллионов

Проблема стояла очень остро. Кого-то не допускали к образованию вообще, кому-то не давали его продолжить. Писатель Максим Горький получил письмо такого содержания: «Мы, дети, окончившие семилетку, мечтаем попасть в профшколы, чтобы учиться, но, увы, мы — дети бывших людей и нам двери закрыты везде и всюду, потому что нас зачал, родил чуждый элемент для советской власти… Жить так дальше нельзя, это мучение нестерпимо — это садизм. Таких детей надо уничтожать, родителей — кастрировать. Ведь мы никакого преступления не совершили — зачем так жестоко карать. Проклят час, когда нас родили».

Понятное дело, что допущенный к образованию ребёнок «из бывших» мог учиться только хорошо: за неуспеваемость он был бы исключён немедленно. При этом общепринятой была практика, что если такой ребёнок учится хорошо, то он обязан вечерами заниматься дополнительно с отстающими детьми.

Социальное неравенство по классовому признаку отчасти уравновешивало небывалое ни до, ни после школьное самоуправление в советской России

Школьные советы стали мощным инструментом в отстаивании учениками своих прав. Так, наказать ребенка можно было только с разрешения совета. А тот, естественно, имел тенденцию покрывать провинившегося. В глазах учителей дореволюционной закалки подобное нововведение ставило под удар вообще всю логику школьного образования.

С начала 1930-х годов школьное самоуправление стало постепенно сворачиваться. Да и вообще, после 1920-х годов эксперименты в образовании почти прекратились. Советская школа стала дрейфовать в сторону прежних дореволюционных принципов. Уже во время войны вернулись дореволюционная гимназическая форма и раздельное обучение. Ввести последнее повсеместно помешала только смерть Сталина.

Источник