Конструктивные схемы многоступенчатых ракет

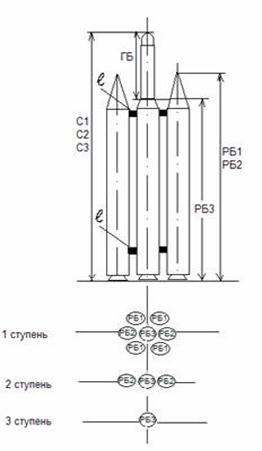

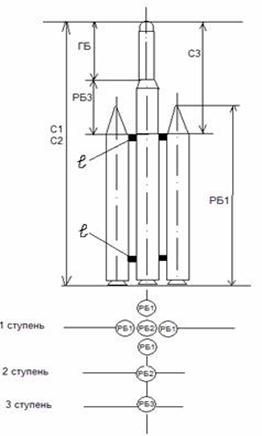

Конструктивно — компоновочные схемы составных ракет могут иметь последовательное, параллельное и комбинированное соединение ступеней (рисунок 2). Схема с последовательным соединением ступеней (рисунок 2а) предполагает соосное расположение ступеней одна за другой. Ее иногда называют схемой с «поперечным делением» или схемой «тандем». Конструктивную схему с параллельным соединением ступеней иногда называют «пакетной», продольные оси ступеней параллельны или наклонены одна над другой на небольшой угол. Ракеты такой схемы можно создавать, соединяя в связку необходимое количество корпусов одноступенчатых ракет. При этом в качестве ступеней ракеты могут использоваться как твердотопливные, так и ракеты с ЖРД

Ракеты пакетной схемы могут выполняться с автономными блоками или же с гидравлической связью (по топливу) между двигателями соседних блоков. На старте запускаются двигатели либо только боковых блоков, либо всех блоков. После выгорания топлива боковых блоков последние отделяются, а центральный блок продолжает полет.

При прочих равных условиях ракеты с последовательным соединением ступеней имеют следующие преимущество: за счет меньшего диаметра более просто решается вопрос размещения ракет в шахтных пусковых установках и меньше лобовое сопротивление при разгоне ракеты в плотных слоях атмосферы: простота узлов сочленения; сравнительно небольшие возмущения при разделении ступеней; более простое пусковое устройство.

Недостатками ракет с последовательным соединением ступеней являются: — большая длина ракет (особенно тяжелых РН), что усложняет подготовку их к пуску и обслуживание на стартовой позиции; при запуске используются только двигатели первой ступени, из-за чего они должны быть достаточно мощными и, следовательно, тяжелыми; необходимость проектирования и отработки каждой ступени в отдельности, вследствие чего увеличивается стоимость ракеты. При пакетной схеме возможно использование готовых (штатных) блоков; необходимость запуска двигателей второй и последующих ступеней в полете при низких атмосферных давлениях, что повышает вероятность отказа в запуске и, следовательно, понижает надежность «тандема»; чувствительность конструкции такой схемы к поперечным перегрузкам из-за невысокой жесткости.

Ракеты комбинированной схемы сочетают пакетное и последовательное соединение ступеней. Например, первая и вторая ступени соединены в пакет, а третья соединяется со второй последовательно (рисунок 2). Они имеют достоинства и недостатки обеих рассмотренных выше схем.

На рисунок 3 в качестве примера показана конструктивная схема трехступенчатой РН «Европа-1», выполненной с последовательным расположением ступеней. На рисунке 4 показана схема трехступенчатой РН «Титан-ЗС», выполненная с комбинированным расположением ступеней. Центральный блок представляет собой трехступенчатую ракету, на которую навешиваются стартовые РДТТ, которые включаются одновременно, сразу после включения ЖРД первой ступени.

Рисунок 3 – Конструктивная схема трехступенчатой ракеты

1 – ускоритель первой ступени; 2 – плоскость разделения первой и второй ступеней; 3 – ускоритель второй ступени; 4 – плоскость разделения второй и третьей ступеней; 5 – ускоритель третьей ступени; 6 – плоскость разделения третьей ступени и спутника; 7 – плоскость разделения третьей ступени и обтекателя спутника; 8 – обтекатель спутника; 9 – спутник; 10 – бак горючего в топливном отсеке третьей ступени; 11 – бак окислителя в топливном отсеке третьей ступени; 12 – рулевые двигатели (2 шт.); 13 – маршевый (основной) ЖРД третьей ступени; 14 – бак окислителя ЖРД второй ступени; 15 – бак горючего ЖРД второй ступени; 16 – ЖРД второй ступени (4 шт.); 17 – отсек оборудования первой ступени; 18 – бак окислителя ЖРД первой ступени; 19 – бак горючего ЖРД первой ступени; 20 – хвостовой отсек; 21 – ЖРД первой ступени;

Рисунок 4 – Конструктивная схема ракеты-носителя «Титан -3С»

1 – вспомогательные РДТТ для разделения ступеней; 2 –ускоритель первой ступени с ЖРД; 3 – головной обтекатель стартового ускорителя; 4 –ускоритель третьей ступни с ЖРД; 5 – отсек системы ориентации; 6 – блок управления; 7 – головной обтекатель; 8 — ускоритель второй ступени с ЖРД; 9- стартовые РДТТ.

Источник

Компоновочные схемы многоступенчатых ракет

По компоновочной схеме многоступенчатые ракеты могут быть выполнены: с поперечным делением ступеней, с продольным разделением ступеней, комбинированные.

1. С поперечным делением ступеней (схема «тандем», рис. 2.4).

Схема тандем имеет последовательное расположение ракетных частей ступеней. Ракетные блоки, входящие в состав ракетных частей ступеней, комплектуются, как правило, всеми отсеками, агрегатами, системами и элементами, присущими одноступенчатой ракете. Между собой ракетные части соединяются одним поясом силовых связей, имеющим вид фланцевого стыка, раскрывающегося в процессе разделения ступеней.

Разделение ступеней схемы тандем сводится к осевому отбросу отработавшей ракетной части по схеме холодного или горячего разделения.

Холодное разделение ступеней это отделение отработавшей части под действием силы тяги специальных двигателей отделения, начинающих работать после выключения двигателей предыдущей ступени и раскрытия замков.

При этом двигатель последующей ступени не включится до отхода отделяемой ракетной части на безопасное расстояние с целью исключения влияния струи. В процессе холодного разделения возможен неуправляемый полет ракеты. Горячее разделение ступеней это отвод последующей ступени от отработавшей ракетной части под действием силы тяги собственного двигателя после раскрытия замков связей. При этом двигатель последующей ступени

запускается, как правило, при работающем двигателе отделяемой ракетной части, а раскрытие замков связи происходит при спаде тяги двигателя отделяемой ракетной части и росте тяги двигателя последующей ракетной ступени. Неуправляемый участок полета при горячем разделении ступеней практически отсутствует. Характерной особенностью горячего разделения ступеней является силовое и тепловое воздействие факела струи последующей ступени на конструкцию ракетной части предыдущей, а также на торец донной части отделяемой ступени. Следует иметь в виду, что разделение ступеней ракеты весьма ответственный участок полета ракеты, он требует большого количества расчетных работ с последующим экспериментальным подтверждением.

Корпуса хвостовых отсеков последующих ступеней ракеты, собранной по схеме тандем, воспринимают большие осевые сжимающие нагрузки в процессе полета предыдущей ступени и практически не нагружены при полете последующей ступени. С учетом этого они являются пассивными элементами конструкции, которые после отброса ракетной части предыдущей ступени также могут быть сброшены для уменьшения конечной массы последующей ступени. Их отброс либо совпадает с моментом разделения ступеней, либо происходит несколько позже; в последнем случае возмущения при разделении ступеней и сбросе пассивных масс конструкции разносятся по времени, что приводит к меньшей потребной эффективности органов управления (ОУ) последующей ступени.

Большинство космических и военных ракет-носителей представляют собой двух- или трехступенчатые ракеты последовательной компоновки. Космическая ракета «Сатурн-5» (использовалась с 1967 по 1973) и баллистическая ракета «Титан-II» представляют собой примеры такой компоновки.

2. С продольным разделением ступеней (схема «пакет» рис. 2.5.).

Схема пакет имеет параллельное расположение ракетных частей ступеней, которые соединяются в двух силовых поясах верхнем и нижнем. Ракеты по схеме пакет могут иметь либо последовательный, либо одновременный запуск двигательных установок.

Схема пакет с последовательным запуском ступеней аналогична схеме тандем; при этом схема холодного разделения для нее теряет смысл, так как уже при горячем разделении отсутствует необходимость в защите конструкции в ракетной части предыдущей ступени от силового и теплового воздействия струи двигателя предыдущей.

Схема пакет с одновременным запуском ступеней характеризуется включением двигателя последующей ступени в момент старта ракеты, для чего двигатель последующей ступени имеет увеличенный ресурс времени работы, а ее ракетная часть увеличенный запас топлива.

Достоинством этой схемы является контролируемый в момент старта запуск двигателей всех РБ, что в общем случае обеспечивает повышение полетной надежности ракеты, т.к. при отказе одного из двигателей в процессе их запуска происходят сброс схемы и отмена старта.

Разделение ступеней для схемы пакет сводится к боковому отводу отработавшего РБ от ступеней, продолжающих (начинающих) работу по трем принципиальным схемам: с разворотом относительно верхнего или нижнего пояса связей или с параллельным отводом боковых блоков.

Носители американского «Шаттла» и российского «Союза» представляют собой пример параллельной компоновки, в которой ускорители и двигатели основной ступени работают одновременно в течение первых нескольких минут полета, после чего ускорители сбрасываются, а основная ступень выходит на орбиту. Уникальная полутораступенчатая компоновка использовалась в американской ракете «Атлас» (она создавалась как баллистическая ракета, а теперь применяется для космических запусков), которая имеет два ускорителя (сбрасываемые через несколько минут после старта) и один маршевый двигатель, которые питаются из общих топливных баков.

3. Комбинированные представлены на рис.2.6.

Общие тактико-технические характеристики ракетного оружия

| ракеты | масса | длина | дальность действия |

| противотанковые управляемые | 6 — 30 кг | 0,65 — 1,5 м | 75 — 4000 м |

| тактические | 1,5 — 2,4 т | 6 — 8 м | 8 — 100 км |

| зенитные управляемые | 8 — 7000 кг | 1 — 14 м | 3,6 — 400 км |

| оперативно-тактические | 4,5 т и более | до 10 м | 40 — 1000 км |

| стратегические | 15 — 200 т | 9 — 20 м | 1 — 12 тыс. км |

|

|

|

Классификация поколений МБР

| Поколение ракет | Примеры ракетной техники | Классификационные признаки поколения |

| I | Р-1, Р-7(А), Р-9(А), Р-16 | Наземные стационарные пусковые устройства («столы»), первые ШПУ, наведение по «жёсткой» траектории, автоматы наведения, радиокоррекция на активном участке траектории. |

| II | РТ-2, УР-100М, Р-36 | Переход к размещению ракет в ШПУ типа «ОС», появление ракет на твёрдом топливе, ТПК, ТГС в качестве чувствительных элементов СУ, электронные счётно-решающие устройства, комплексы преодоления ПРО, внедрение АСБУ и К. |

| III | УР-100Н, УР-100У, Р-36М | БЦВК, разделяющиеся ГЧ индивидуального наведения, наведение по «гибкой» траектории, сопряжение с ЦАСБУ и К. |

| IV | Р-36МУ, УР-100НУ, РТ-2ПМ, РТ-23У | Возможность мобильного базирования, усовершенствованная СУ, БЦВК, система преодоления ПРО, терминальный метод наведения, маршрутная идеология мобильного базирования. |

| V | РТ-2ПМ2 | Унификация метода базирования, сокращённый период нахождения на АУТ, аэробаллистические боевые блоки, возможность реализации небаллистических траекторий, СУ на новых принципах, площадная идеология мобильного базирования. |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

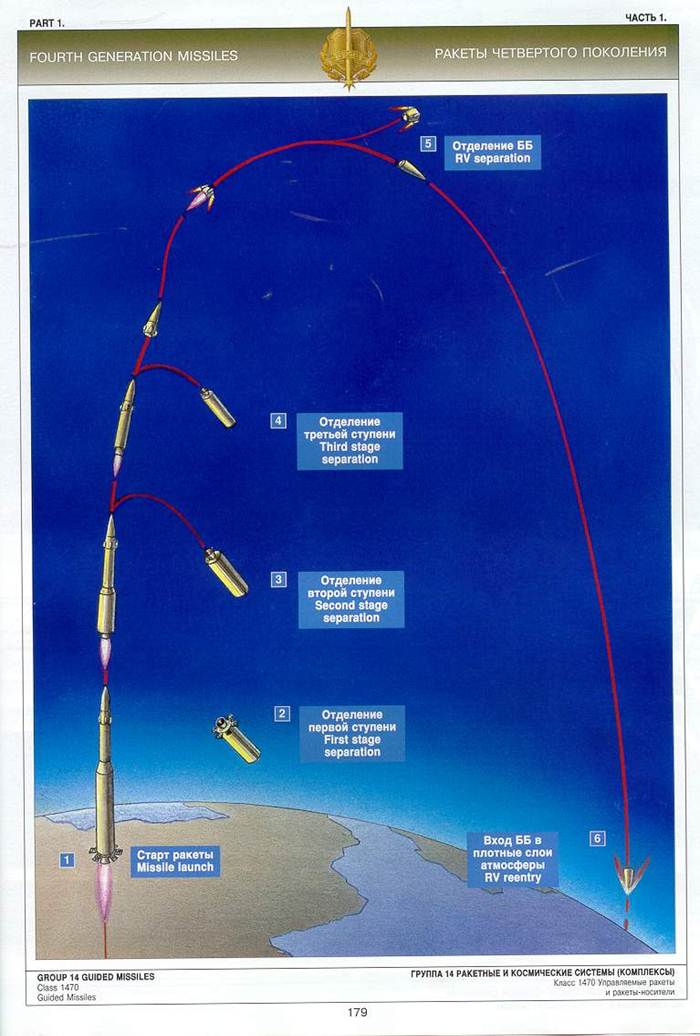

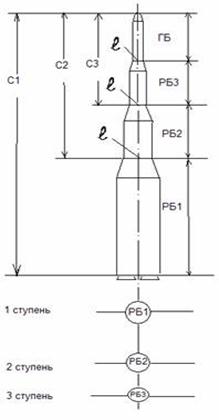

Схема отделения ступеней ракет

Первая ступень РН включает четыре боковых блока.Боковые блоки на слэнге монтажников — «морковки».

Конструктивно-компоновочная схема бокового блока состоит из силового конуса, несущего конического бака окислителя, межбакового отсека, несущего конического бака горючего, отсека баков перекиси водорода и жидкого азота и цилиндрического хвостового отсека специальной формы.

В хвостовом отсеке каждого бокового блока размещается жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) однократного включения типа РД-107, работающий на жидком кислороде и керосине и оснащенный четырьмя маршевыми камерами и двумя рулевыми соплами.

Для управления полетом на каждом боковом блоке с внешней стороны, противоположной центральному блоку, на небольшом пилоне хвостового отсека установлен аэродинамический руль, выполненный в виде треугольного крыла малого удлинения. Для привода руля имеется электрическая рулевая машина.

Монтаж технологической скобы на горизонтальном пакете в МИКе:

вверху и справа — на Байконуре,

слева — во французской Гвиане.

При запуске двигателей нагрузка на кронштейны по мере нарастания тяги двигателей постепенно уменьшается и при снятии нагрузки силовые опоры, вращаясь под действием противовесов, выходят из «карманов» в верхней части боковых блоков и отклоняются в стороны, позволяя ракете покинуть стартовое сооружение — «тюпьпан» раскрывается.

Нет никаких механических приводов, отводящих опоры при старте — разведение обеспечивается силой земного притяжения.

В проекте рассматриваются два варианта «установки» ракеты на старте: ракета, наполненная топливом, стоящая на «юбке», прикрывающей двигатели, или ракета, подвешенная на спецфермах за силовое кольцо, расположенное в районе крепления ускорителей. Многократные обсуждения со стартовиками привели проектантов к решению, что последний вариант, несмотря на необычность и оригинальность, обеспечивает лучшие конструктивные характеристики баков ракеты и большую полезную массу (С.С.Крюков, К.Д.Бушуев, И.П.Фирсов, П.И.Ермолаев, С.П.Пармузин, А.Д.Гулько, А.В.Костров, Н.Панин, А.В.Пуртов, В.А.Семашко, А.П.Абрамов). Главный после обсуждений принимает этот вариант. Внимательно рассматривается динамика старта (П.А.Ершов) и отход ферм при запуске двигателей. По расчетам инженеров-механиков фермы должны отходить, а ракета медленно набирать скорость.

Проектанты обсуждают и анализируют варианты вывоза ракеты из монтажно-испытательного корпуса (МИК) на старт: вертикально «стоя» или горизонтально. Главный после анализа расчетов прочности в группе В.Ф.Гладкого принимает горизонтальный вариант. Теперь не надо на полигоне, как в Подлипках, строить высотный корпус, который поспешили построить. Мы неоднократно видели, как огромная махина на специальных тележках движется на старт двигателями вперед. За разработку стартового хозяйства берется конструкторское бюро Бармина.

Двигатели боковых блоков работают около двух минут после старта, после чего отключаются. Выключение происходит по результатам сравнения текущего значения скорости с расчетным. После отключения двигателей боковые блоки отделяются от центрального блока и сбрасываются.

Разделение первой (боковых блоков — ББ) и второй ступеней ракет семейства Р-7 сводится к боковому отводу четырех отработавших ракетных блоков первой ступени от ракетного блока второй ступени, продолжающей работу, по схеме с разворотом относительно верхнего силового пояса связей.

Для обеспечения отделения и разворота ББ относительно верхнего узла связей важной конструктивной особенностью ракет типа Р-7 является несовпадение оси ББ и вектора тяги маршевых двигателей ББ на 3,5 градуса — оси двигателей первой ступени наклонены к верхнему узлу связей так, что его тяга создает момент относительно этого узла — на рисунке ниже слева.

Разделение начинается с перевода двигателей ББ на режим пониженной тяги (величина разная для разных типов РН на основе Р-7, у пилотируемых «Союзов-ФГ», например — порядка 80 %) и выключения рулевых двигателей боковых блоков. Разрываются нижние силовые связи (пиросредствами, в первых образцах конца 50-х годов — пневмоприводами). Тяга двигателей ББ направлена таким образом, что она создает момент относительно верхних силовых опорных узлов и нижняя часть пакета раскрывается — на рисунке ниже справа — «а»). При этом движение ББ в нужной плоскости от ЦБ задается силовым цилиндром в шаре ББ, выскальзывающем из канавок опоры на ЦБ.

Система отделения боковых блоков РН состоит из следующих элементов:

1. Верхний узел связи каждого ББ с центральным блоком (ЦБ), представляющий собой шаровую опору, передающую усилие на ЦБ от ББ. При отделении (после разрыва нижних силовых связей) ББ разворачивается на верхнем узле связи. На начальном этапе его движения верхний узел связи препятствует также вращению ББ вокруг собственной продольной оси.

2. Датчик начала отрыва шарнира. На шаровой опоре каждого ББ для повышения надежности расположено по три датчика, каждый из которых фиксирует перемещение шаровой опоры на величину 5 мм. При перемещении опоры более, чем на 5 мм, в систему управления и систему измерения подается соответствующий сигнал. Датчик вводит обратную связь в систему управления процессом отделения ББ.

3. Реактивное сопло бака окислителя, расположенное в верхней части бака окислителя ББ, при открытии которого происходит стравливание газа наддува бака, что приводит к возникновению реактивной силы Fo, которая отводит носовую часть ББ от ЦБ.

4. Реактивное сопло бака горючего, расположенное в верхней части бака горючего ББ и предназначенное для создания дополнительной реактивной тяги Fг за счет истечения газов наддува бака горючего.

5. Нижние силовые связи ББ с ЦБ, предназначенные для соединения ББ и ЦБ в “пакет” и разделения “пакета”. Замок нижних силовых связей по команде от системы управления позволяет разорвать эту связь для отделения отработавших блоков.

Система отделения ББ функционирует следующим образом. При достижении РН заданной скорости (1600…1900 м/с), определяемой программой управления, от системы управления подается команда на снижение тяги основного двигателя ББ до 75-85% от номинального значения, также переводятся в нейтральное положение и выключаются рулевые камеры двигательной установки каждого ББ.

После команды на снижение тяги подается команда на замки нижних силовых связей, которые освобождают хвостовую часть ББ. Из-за наличия эксцентриситета тяги P основного двигателя ББ относительно верхнего узла связи создается момент, разворачивающий ББ.

Через некоторое время подается команда на отключение основного двигателя, в результате чего прекращается подача окислителя в камеру сгорания двигательной установки ББ.

По мере закрытия клапана подачи топлива и выгорания остатков топлива происходит снижение тяги. В некоторый момент времени тяга падает до такого уровня, при котором ББ начинает «отставать» от ЦБ, носовая часть ББ выходит из верхнего узла связи скользит по поверхности ЦБ (участок А 0 — А 1 ), при этом срабатывают датчики начала отрыва ББ.

После выключения основного двигателя ББ срабатыванием датчика на шаровидном окончании ББ подается команда на открытие сопла бака горючего, которое создает дополнительную силу, тормозящую и разворачивающую ББ.

Затем подается команда на открытие реактивного сопла бака окислителя и сила тяги реактивного сопла бака окислителя создает момент, разворачивающий ББ и отводящий его носовую часть от ЦБ (участок А 1 — А). (Исправлены некоторые фактологические ошибки источника)

1 — боковой блок;

2 — центральный блок;

4 — шариковый замок;

12 — крышка бака.

Отделение боковых блоков от центрального происходит в следующей последовательности:

— положение А — боковой блок прикреплен к центральном у блоку. Вверху — с помощью наконечника 11 и кронштейна 7, внизу — с помощью тяг 3 и шарикового замка 4. Такое крепление сохраняется вплоть до команды на отделение и сброс боковых блоков;

— положение Б — подается команда на выключение ЖРД боковых блоков и на открытие шарикового замка 4. Нижняя часть бокового блока за счет того, что тяга ЖРД не проходит через верхний узел крепления и имеется последействие, при выключении ЖРД отходит от центрального блока, а сам боковой блок сдвигается вниз и наконечник 11 выходит из гнезда кронштейна 7 на центральном блоке. Сжатая пружина 8 отводит шток 9 от переключателя 10, который подает сигнал на открытие замка крышки 12. Крышка кислородного бака откидывается, поворачиваясь на петлях. Газы наддува бака окислителя бокового блока вырываются из сопла, создавая реактивную силу Rr;

— положение В — боковой блок отстает от центрального блока. Нижний конец бокового блока отведен в сторону, а сила Rr создает момент для отвода верхнего конца бокового блока от центрального;

— положение Г — сила Rr продолжает закручивать боковой блок, который полностью отходит от центрального и падает на Землю.

ББ на

поле

падения

космодрома

Восточный на

Дальнем

Востоке.

Видны

элементы

тяг нижней

силовой

связи.

В красном

кружке —

кронштейн,

которым ББ

упирается

в зуб на ЦБ.

Несмотря на то, что в основу проекта ракеты Р-7 был положен конкретный, достаточно проработанный вариант конструктивно-компоновочной схемы, проектные поиски продолжались для отыскания оптимальных или хотя бы приемлемых решений по отдельным локальным проблемам. Одной из таких проблем была проблема сброса боковых блоков (бустеров) после их отработки на первой ступени. Сбрасывать их надо было одновременно и так, чтобы избежать возмущающего толчка на продолжающий работать центральный блок Д и уж тем более чтобы избежать его повреждения. Именно эту проблему решал С.Ф. Пармузин, сотрудник группы И.С. Прудникова.

Очень сложно оказалось решить вопрос отделения от центрального блока (второй ступени) боковых блоков. Тут проектанты (П.И. Ермолаев, С.Ф. Пармузин, И.П. Фирсов) предложили использовать для этого тягу последействия (после выключения ДУ). В результате боковые блоки веером отходят от центрального блока, а чтобы не произошло соударения блоков, открывается сопло и за счет газов наддува в баке окислителя блоки отводятся дальше от центрального блока, в верхней части освобождаются захваты.

Однако в результате внешних возмущений блоки могут врезаться в центральный, и тогда. авария! И вот возникает предложение оттолкнуть блоки: можно механически — но это лишняя масса пироболтов, можно за счет газов, которые скопились в баке.

Второй вариант не требует дополнительной массы и принимается. В баке предусматривается небольшое сопло, направленное на центральный блок, оно открывается — и оставшиеся в баке газы отталкивают каждый блок от центрального. Таким образом была спроектирована система разделения без замков и специальных толкателей. Натурные испытания подтвердили правильность принятой схемы отделения блоков. За все время эксплуатации всех модификаций ракеты Р-7 аварии из-за отказов системы разделения ступеней и сброса боковых блоков не было.

Источник