ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КОНСТРУКЦИЯМ

Дистанционные реле могут выполняться на различных принципах (см. § 2-1). До последнего времени значительное распространение имеют электромеханические конструкции на электромагнитном и особенно индукционном принципе. За последние годы разработаны и внедряются реле с использованием полупроводниковых приборов. Реле сопротивления на полупроводниках обладают существенными преимуществами, отмеченными в § 2-1-4, и постепенно вытесняют электромеханические конструкции. Отечественная промышленность переходит на выпуск реле сопротивлений только на выпрямленном токе с полупроводниковыми приборами.

Вреле на полупроводниках напряжения UI и UII сравниваются с помощью схем сравнения, рассмотренных в § 2-16.

Меняя коэффициенты k в выражениях (11-6), можно получать реле сопротивления с различными характеристиками, изображенными на рис. 11-7, а — г.

Для получения реле с более сложными характеристиками, изображенными на рис. 11-7, г, е и другими разновидностями используется сравнение трех и более электрических величин, также являющихся линейными функциями Iр и Up .

Основные требования к параметрам реле сопротивления сводятся к следующему:

1. Реле сопротивления должны быть быстродействующими, чтобы обеспечить быстрое отключение к. з. в пределах первой зоны. Для этого в сетях 110—500 кВ необходимо иметь время действия реле t Р = 0,02 ÷ 0,05 с.

2. Реле сопротивления, выполняющие функции дистанционных органов, должны отличаться точностью zс.р с тем, чтобы зоны действия защит были стабильными. Погрешность в отклонении величины zс.р от заданной установки zу не должна превышать 10%.

3. Пусковые реле сопротивления должны иметь высокий коэффициент возврата:

РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ВЫПРЯМЛЕННОМ ТОКЕ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

А) Общие принципы выполнения реле

Реле сопротивления на выпрямленном токе отличаются простотой схемы, малым потреблением мощности и позволяют получать характеристики срабатывания различного вида (окружность, эллипс и др.).

сравнения 5 и реагирующего исполнительного органа (нуль-индикатора) 6.

Исполнительный орган может выполняться в трех вариантах, ассмотренных в § 2-16:

1) с помощью поляризованного или магнитоэлектрического реле, непосредственно подключенного к зажимам mиn;

2) с помощью тех же реле, включаемых через усилитель на полупроводниках (рис. 2-49, § 2-16), работающий в качестве нуль-индикатора, т. е. реагирующий на знак сигнала;

3) с помощью триггера (бесконтактного реле) на полупроводниках, на выходе которого появляется напряжение в зависимости от знака сигнала.

Общие положения о выполнении исполнительного органа иостальных элементов блок-схемы были рассмотрены в § 2-16.

Эти напряжения получаются путем преобразования Uр и Iр, которые, как показано на рис. 11-94 а, подаются на входные зажимы реле.

Выражение (11-10) показывает, что реле будет работать при сопротивлении zр ≤ zс.р; величина z´с.р определяется отношением k4/k1, которое можно рассматривать как абсолютное значение сопротивления зоны |z´|. Это означает, что реле работает при любом zр, модуль которого равен |z´|, независимо от его угла и знака.

Таким образом, рассмотренное реле действительно является ненаправленным реле сопротивления, имеющим характеристику срабатывания в виде окружности с центром в начале координат и радиусом, равным |z´| = k4/k1 (см. рис. 11-7, а)

Сопротивление срабатывания zс.р регулируется изменением k4 и k1, т.е. изменением коэффициентов трансформации ТН и ТР.

Зависимость z с.р от тока I р. Условия срабатывания (11-9) являются идеальными, они не учитывают конечной чувствительности исполнительного органа (нуль-индикатора) ИО.

В действительности для срабатывания реле необходимо приложить определенное избыточное напряжение Uo для преодоления механических сил сопротивления подвижной системы исполнительного органа или создания напряжения, необходимого для начала работы бесконтактной релейной схемы на транзисторах (триггера).

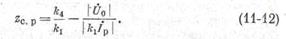

Разделив все члены равенства на | к11р | и сделав преобразования, получим:

С учетом этого для срабатывания реле необходимо выполнить условие

Из (11-12) следует, что zс.р зависит от Iр, во-первых, из-за конечной чувствительности реагирующего реле, характеризуемой напряжением U 0 , и, во-вторых, из-за нелинейности сопротивления выпрямителей в магнитопроводе трансреакторов, в результате которой коэффициенты k 1 и k4 не остаются постоянными, а меняются с изменением тока Iр.

Зависимость zс.рот Iр является недостатком конструкции, она вызывает непостоянство зоны действия реле (см. § 11-11), т. е. погрешность в zс.р,

Сглаживание пульсации выпрямленного тока. Для сглаживания кривой выпрямленных токов в схеме должны быть предусмотрены сглаживающие устройства, рассмотренные в § 2-15. В данной схеме для сглаживания тока предусмотрен конденсатор С. Как указывалось, сглаживающие устройства приводят к некоторому замедлению действия реле.

Реле подобного типа со схемой сравнения на балансе токов и магнитоэлектрическим реле в качестве реагирующего органа применяется в дистанционной защите ДЗ-1 для сети 35 кВ, разработанной лабораторией Энергосетьпроекта с участием ЧЭТНИИ и выпускаемой ЧЭАЗ.

в) Направленное реле сопротивления с круговой характеристикой

Направленное реле сопротивления показано на рис. 11-10, а. Реле основано на сравнении абсолютных значений двух напряжений

Сравниваемые напряжения U1 и UII получаются с помощью вспомогательного трансформатора напряжения ТН1 и двух одинаковых трансреакторов ТР1 и ТР2. Вторичные обмотки трансреакторов замкнуты на активное сопротивление r.

Напряжение сети Uрподводится к ТН1 и трансформируется на вторичную сторону, образуя напряжение k1Uр, где k1 является коэффициентом трансформации ТН1.

Следовательно, рассмотренное реле является направленным реле сопротивления.

Как уже отмечалось, у реле с такой характеристикой zс.р зависит от значения угла φр.-

то величина z ‘ и zс.р может регулироваться изменением к1 и к2, т.е. коэффициентами трансформации (числом витков) ТН1 и ТР. Угол φм.ч определяется параметрами трансреактора ТР1 и ТРг и может регулироваться изменением сопротивления r . Обычно φм.ч принимается равным углу сопротивления защищаемой линии и колеблется в пределах от 60 до 80°.

Выше аналитическим методом было показано, что рассмотренное реле является направленным реле сопротивления. То же самое можно показать, исходя из физической картины зависимости величин /1 и 1 II (или U1 и UII) от местоположения точки к. з. (рис. II-40, г).

Тогда при близких двухфазных к.з., вызывающих снижение Uр до нуля, напряжение третьей неповрежденной фазы, подведенное к ТН2, сохраняется и обеспечивает работу реле за счет напряжения, обусловленного э. д. с. ЕП.

При трехфазных к. з. все напряжения падают до нуля. В этом случае э. д. с. Еп поддерживается некоторое время за счет разряда конденсатора С.

В течение времени разряда конденсатора э. д. с. «памяти» создает ток в обоих контурах, обеспечивая работу реле. Чтобы свести к минимуму искажающее влияние Еп на zс.р, величина этой э. д. с. берется не больше 3—5% нормального значения Uр.

По рассмотренной схеме на балансе напряжений с магнитоэлектрическим реле на выходе завод ЧЗАЗ выпускает реле сопротивления типа КРС-1 [Л. 96].

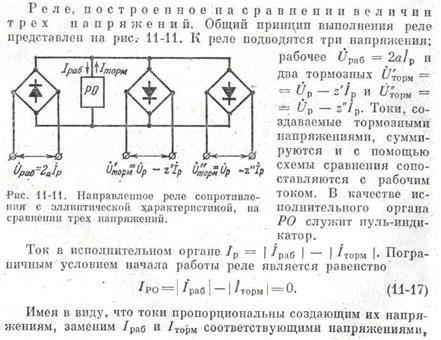

г) Направленное реле сопротивления с эллиптической (оваль ной) характеристикой

Найденное уравнение срабатывания совпадает с (11-5) и является уравнением эллипса, проходящего через начало координат с большей осью, равной 2а.

Сопротивления z ´ и z ˝ являются векторами, определяющими положение фокусов эллипса.

Рассмотренный способ выполнения реле с эллиптической характеристикой относительно сложен.

Ниже приводится более простре выполнение реле с эллиптической (овальной) характеристикой.

д) Реле на сравнении величин двух напряжений с использо ванием переменной составляющей выпрямленных напряже ний (или токов)

Это напряжение подводится к зажимам нуль-индикатора НИ работающего с выдержкой времени t = 0,01 с.

где tвых.пол — продолжительность непрерывного положительного импульса выходного напряжения U тп .

Графически условия срабатывания показаны на рис. 11-13, г. Кривая 1 напряжения U тп соответствует началу работы реле, так как при этом tвых.пол = tни. Если кривая U тп расположена выше кривой 1, tвых.пол увеличивается и условия работы реле улучшаются, если же кривая U тп окажется ниже (кривая 2), то условие (11-19а) не выполняется tвых.пол

Дата добавления: 2019-02-22 ; просмотров: 725 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

17. Наладка реле сопротивления в панели ЭПЗ- 1636

17. НАЛАДКА РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

17. НАЛАДКА РЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Практика показывает, что нецелесообразно пытаться сразу настраивать уставки реле, пренебрегая поэлементной проверкой отдельных узлов, поскольку поиск и переделка неисправных узлов после настройки уставок могут свести на нет предыдущую работу. Поэтому последовательность операций дана, начиная с поэлементной проверки. Часть этих работ описана в § 14. В PC с полупроводниковым НИ при размыкании накладок ХВЗ целесообразно ставить их в положение 6-е, при этом вход НИ закорачивается на резистор R14.1 (см. рис. 4), R15.1 (см. рис. 5).

Проверка исправности защитных диодов схемы сравнения производится для исключения опасности повреждения НИ при больших кратностях напряжений в рабочем или тормозном контуре. На панелях ЭПЗ-1636п размыкаются накладки ХВ3 во всех шести PC. На панелях ЭПЗ- 1636м накладки ХВ3 устанавливаются в положение а-б. На трансформаторах TV1 выставляется максимальный процент витков (95) и переменные резисторы R28-R29 комплекта: AKZ2 и R24 комплекта AKZ1 вводятся по часовой стрелке до упора. На панель подаются поочередно междуфазные напряжения АВ, ВС, СА 110 В и поочередно на зажимах а-в накладок ХВЗ всех РС (панелей ЭПЗ-1636п) или на зажимах б-в (панелей ЭПЗ-1636м) измеряются напряжения (фактически это напряжения на кремниевых диодах VD6 при протекании по ним тока в прямом направлении). Напряжения обычно составляют 0,6-0,8 В и не должны превышать 2,5 В.

Затем на трансреакторах TAV1 выставляется уставка Zycт.min=l Ом/фазу (5 Ом/фазу). Размыкаются накладки: ХВ1, чем снимается действие тормозных контуров. На панель подаются поочередно вторичные токи АВ, ВС, СА и поочередно на тех же зажимах накладок ХВЗ измеряются напряжения на кремниевых диодах VD7 при протекании по ним тока в прямом направлении. При плавном увеличении тока наблюдается плавное нарастание напряжения на диодах вплоть до 0,6-0,8 В (максимум 2,5 В), после чего напряжение стабилизируется и от увеличения тока почти не зависит. Выше поднимать ток не имеет смысла, но при желании проверяющего можно довести этот ток до значения тока КЗ в начале ВЛ, что с некоторым запасом соответствует максимально возможному рабочему току в схеме сравнения.

Если измеренное напряжение на одном из диодов оказывается слишком малым (порядка 0,1 В), необходимо убедиться, не пробит ли он, путем выпаивания из схемы проверки исправности подачей на него обратного напряжения (например, от тестера). В случае исправности диода необходимо проверить, достаточна ли кратность тока в НИ.

Для этого между зажимами а-б накладки ХВЗ проверяемого РС включается милли- амперметр, на вход панели подается номинальный ток или номинальное напряжение и измеряется ток через НИ, он должен составлять 0,43-0,48 мА. В реле с полупровод- никовыми НИ такая проверка производится при снятой накладке ХВЗ миллиамперметром включенным между зажимами а-в этой накладки.

Проверка МЭР подробно изложена в [25]. Проверяется изоляция между обмоткой и контактами каждого реле. Реле вынимают из панели. К мегаомметру 500 В подключают делитель, состоящий из резисторов R1=1,8/2 МОм и R2=3 МОм мощностью рассеивания не менее 0,25 Вт. Снимаемое с R1 напряжение (примерно 200 В) подают между обмоткой (объединенные выводы 1-2) и контактами (объединенные выводы 3-4-5). При исправной изоляции мегаомметр покажет 5 МОм (сопротивление делителя), при пробое изоляции — 3 МОм (сопротивление резистора R2).

Мегаомметром 500 В проверяют изоляцию между подвижными и неподвижными элементами замыкающего контакта. Проверку рекомендуется производить при подаче в обмотку МЭР тормозного тока не менее 75 мкА, чтобы обеспечить разомкнутое состояние замыкающего контакта. Однако, если МЭР есть в запасе, допустимо проверять изоляцию между элементами контакта при обесточенной обмотке, на реле, снятом с панели, предполагая, что разомкнутое состояние контакта обеспечивается возвратной пружиной.

Ток срабатывания и возврата МЭР плавной подачей рабочего тока в схему сравнения измерять нежелательно (сильно подгорают контакты). Поэтому реле проверяются только на работоспособность. Все испытуемые МЭР поочередно вставляют в блок KZ1 комплекта AKZ2 (блок KZ3 с искрогасительным контуром должен быть вставлен).

Между зажимами а-б накладки ХВЗ реле KZ1 включают микроамперметр и подачей междуфазного напряжения АВ регулируют тормозной ток в МЭР до значения 40-50 мкА. Не снимая этого напряжения, в панель подают такой ток АВ, чтобы в МЭР протекал ток 15 мкА в сторону срабатывания. На панель подают постоянное напряжение и, несколько раз снимая и подавая в панель установленный ток АВ, по зажиганию неоновой лампы панели или испытательного устройства, подключенной к контактам, убеждаются в четкой работе испытуемого МЭР.

Все указанные проверки можно значительно ускорить использованием специализированных устройств для проверки МЭР, например УПР-1 ОЗАП Мосэнерго.

Проверка работоспособности полупроводниковых НИ и блоков питания к ним. Проверяют исправность блоков питания. Вставляют все НИ, на панель подают постоянное напряжение. При номинальном напряжении на входе проверяют напряжение на зажимах 39-9 комплекта AKZ2 и 31-29 комплекта АК2 (см. рис. 9), которое должно составлять 36 В±15%. Измеряют напряжение на выходах блоков питания: на зажимах 77-73 и 79-77 комплекта AKZ2, 47-49 и 49-51 комплекта АК2. Напряжение должно составлять 15 В±10%. В сомнительных случаях измеряют переменное напряжение на обмотках ТVЗ комплекта AKZ2 и обмотках TV1 комплекта АК2. Оно должно находиться в пределах, указанных в табл. 3.

Снижают напряжение на входе панели до 0,8 номинального. Проверяют, что напряжение на выходах блоков питания осталось в заданных пределах.

Проверка работоспособности НИ (см. рис. 8) производится только для выявления причин выхода из строя НИ [19] и ведется в полной схеме РС (см. рис. 4 и 5). Накладки ХВ1, ХВ2 размыкаются, накладка ХВЗ устанавливается в положение б-в. Напряжение +15 В с блока питания подается на зажим б накладки ХВЗ через резистор типа МЛТ сопротивлением примерно 2 кОм. Измеряется напряжение в контрольных точках каждой платы НИ относительно нулевого вывода (зажим 77-АКZ2 — см. рис. 9, зажим 11-АКZ1 — см. рис. 17). Измерения производятся вольтметром с внутренним сопротивлением не ниже 2 кОм/В, например типа Ц-4341. Для удобства измерений целесообразно плату НИ подключать через удлинитель, а на щуп, которым измеряются напряжения на плате, припаять иголку. Результаты должны соответствовать данным

Относительно вывода +15 В (зажимы 79-АKZ2, 7-АKZ1) измеряется напряжение на контакте 2Ш/16 разъема 2Ш. При отсутствии напряжения на зажиме б накладки ХВЗ напряжение на 2 Ш/16 должно быть в пределах 0-3 В, при наличии — 25-28 В.

Проверка трансформаторов ТV1. Проверяется исправность обмоток, правильность распайки отводов вторичных обмоток и целостность резисторов в цепях отпаек ТV1: для комплекта АКZ1 R17-R23 (см. рис. 5) для комплекта АКZ2 R16-R25 (см. рис. 4).

Проверка ведется на холостом ходу трансформатора ТV1. Витки первичной обмотки включаются для φм.ч=65° или 80° накладкой ХВ7-АKZ1 или ХВ6-АKZ2. Размыкаются накладки ХВ1, ХВЗ, накладки ступенчатого переключения витков и накладка ХВ10 комплекта АКZ1. На панель подаются поочередно напряжения АВ, ВС, СА 100 В и вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 2 кОм/В, например типа Ц-4341, измеряются напряжения между отводами 0-5, 0-10, 0-15, 0-20, 0-40, 0-60, 0-80 для реле комплекта АКZ2 по I и II ступеням, напряжения на крайних выводах резисторов R24 комплекта AKZ1, R28 и R29 комплекта АКZ2, а также напряжения на дополнительной обмотке комплекта АКZ1(зажим б накладки ХВ1 — зажим б накладки ХВ10). Измеренные величины должны быть в пределах ±5% расчетных, которые определяются по формуле (10).

Напряжения на отводах вторичных обмоток при подаваемом на вход напряжении 100 В приведены в табл. 5.

В сомнительных случаях можно измерить ток холостого хода TV1, который при подаче на вход напряжения 100 В не должен превышать 30 мА при φм.ч=65° и 60 мА при φм.ч=80°. Можно также измерить омметром сопротивления резисторов, подключенных к вторичным обмоткам TV1.

Проверка трансреакторов TAV1. Проверяется исправность обмоток, правильность регулировки воздушного зазора и соответствие сопротивлений резисторов, подключенных к вторичным обмоткам TAV1, заводской схеме.

Проверка ведется при отключенных тормозном и рабочем контурах, для чего размыкаются накладки ХВ2, накладки ХВ1, ХВЗ остаются разомкнутыми. Трансреактор остается нагруженным на резисторы R9-R12. Накладки ХВ4, ХВ5 комплекта AKZ2, накладки ХВ5, ХВ6 комплекта AKZ1 остаются замкнутыми.

На ТАV1 выставляются витки первичной обмотки Zycт.min =1 Ом/фазу для панели с Iном=5 А (5 Ом/фазу для панели с Iном =1 А), в панель поочередно подаются токи АВ, ВС, СА, равные Iном (5 или 1 А), вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 2 кОм/В измеряются напряжения на вторичных обмотках TAV1 или между зажимом а накладки ХВ1 и накладкой XB4, между зажимом а накладки ХВ2 и накладкой ХВ5 комплекта AKZ2, между зажимом в накладки ХВ1 и накладной ХВ5, между зажимом а накладки ХВ2 и накладкой ХВ6 комплета AKZ1.

Напряжения на отводах вторичных обмоток, В

R24-AKZ1 R28, R29-AKZ2

Измеренные величины не должны отличаться более чем на ±7% от расчетных, которые определяются по формуле (11). Отсюда следует, что при Zycт.min=1 (5 Ом/фазу) и φм.ч =65° U2 должно лежать в пределах 9,3-10,7 В. При φм.ч =80° U2 должно быть в пределах 11,6-13,4 В. Проверяется, чтобы расхождение напряжений между обеими вторичными обмотками не превышало 0,4 В.

Для комплекта AKZ2 проверяется, что выходные напряжения при Zycт.min =0,5 (2,5) Ом/фазу и токе 2Iном при Zycт.min=0,25 (1,25) Ом/фазу и токе 4Iном нe меняются.

Для комплекта АКZ1 панели ЭПЗ-1636м проверяется, чтобы выходные напряжения при 1,5 Ом/фазу и токе Iном/1,5 не менялись.

В сомнительных случаях можно проверить исправность резисторов R9 — R12, ЭДС на выходе трансреакторов при отключенных резисторах R9 — R12 и угол между подаваемым в реле током и выходным напряжением трансреактора. Угол должен составлять 85-90° (напряжение должно опережать ток).

При исправных резисторах изменить ЭДС на выходе трансреактора можно регулировкой воздушного зазора, нормальный размер которого составляет 2,3 мм для комплекта АКZ1 и 2 мм для комплекта АКZ2. Уменьшение зазора в одном из крайних стержней увеличивает ЭДС обмотки, надетой на этот стержень, и наоборот. В панелях ЭПЗ-1636п менять ЭДС в небольших пределах можно также изменением числа витков вторичных обмоток, для чего у них сделаны отводы. В панели ЭПЗ- 1636м такие отводы не предусмотрены.

Проверка трансреакторов подпитки ТАV2. Проверяется исправность обмоток ТАV2, настройка контура подпитки в резонанс при частоте 50 Гц. Проверка ведется на холостом ходу трансреактора. При этом накладки ХВ1, ХВ2, ХВЗ остаются разомкнутыми. Для удобства проверки каждое из РС комплекта АKZ2 поочередно подключается через удлинитель по цепям напряжения. На вход панели поочередно подается напряжение подпитки, равное 58 В: для реле КZ1 — СО, для KZ2 -АО, для КZ3-ВО. Чтобы не повредить реле, перед включением испытательного устройства на нем устанавливается требуемый режим (СО, AО, ВО), отключается тумблер «третья фаза», включается переключатель режимов КЗ в положение «аварийный режим» и поднимается напряжение до 58 В. В противном случае можно подать на контур подпитки напряжение 100 В и пробить либо витки ТАV2, либо конденсатор резонансного контура. Вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 2 кОм/В измеряются напряжения на первичных обмотках ТАV2 и на конденсаторах С6, которые должны быть примерно равными и составлять при резонансе около 300 В, и измеряются напряжения на вторичных обмотках ТAV2 (собственно ЭДС подпитки), которые должны составлять 5,5-6 В. Измерителем ВАФ-85 измеряются углы между напряжением на входе реле (58 В) и напряжением на вторичных обмотках ТАV2. Они должны составлять 90±5°. В качестве опорного напряжения для ВАФ-85 можно использовать любое трехфазное симметричное напряжение с Uл=100/220 В, например от цепей напряжения или от цепей собственных нужд (если Uл не 380 В!). При этом измеряются два угла (первичной

обмотки и вторичной обмотки ТАV2 по отношению к опорному напряжению UAB) и вычисляется их разность.

Контур подпитки настраивается в резонанс изменением воздушного зазора трансреактора, т. е. изменением его индуктивности.

Настройка уставок. Рассчитывается сопротивление срабатывания на зажимах РС, Ом, во вторичных величинах по формуле

где Zc.з — заданное сопротивление срабатывания защиты, Ом; KІ — коэффициент трансформации ТТ защиты; КU — коэффициент трансформации ТН защиты.

Выбирается Zycт.min — положение переключателей первичных обмоток трансреакторов TAV1. Диапазон уставок и гарантированные токи точной работы РС даны в прилож. 1.

Выбор уставки трансреакторов TAV1 комплекта AKZ2 для случаев когда можно выставить любое из двух или трех положений Zycт.min, определяется исходя из заданных диапазонов токов настройки I или II ступени, т. е. тех диапазонов, в которых будут изменяться реальные токи КЗ в конце I или II зоны. Нижний предел тока настройки должен быть в 1,3 раза выше гарантированного тока точной работы, указанного в прилож. 1 [18, с. 292], а верхний предел — меньше максимального гарантированного тока точной работы, т. е. при малых уровнях токов настройки целесообразно иметь большую уставку Zycт.min и, следовательно, большую чувствительность РС по току, при больших уровнях токов настройки целесообразно иметь меньшую уставку Zycт.min следовательно, лучшее обеспечение работы по «памяти».

При выбранной уставке Zycт.min расчет уставок на трансформаторах ТV1 производится для каждой ступени по формуле, %,

где Nрасч — расчетный процент включенных витков вторичной обмотки ТV1 (условно назовем это отношение «числом витков»), см. также (10).

Рассчитанные уставки Zycт.min, Nрасч и заданные уставки по углу максимальной чувствительности (65° или 80°) выставляют на всех РС. Для РС комплекта АК11 выставляют также требуемый коэффициент сжатия эллипса и смещение в III квадрант. Резисторы плавной регулировки уставок поворачивают по часовой стрелке до упора. На всех РС, кроме проверяемого, размыкаются накладки ХВЗ, иначе поведение реле, находящихся в нерасчетных условиях, может привести к ошибкам при проверке характеристик проверяемого реле. На панели с МЭР подключается неоновая лампа комплекта АКZ2 или неоновая лампа (светодиод) испытательного устройства, если напряжение» коммутируемое контактами МЭР, находится в пределах 60-120 В. Не следует использовать для сигнализации срабатывания МЭР промежуточные реле панели (КL3-АКZ2 или КL4-АКZ2) во избежание ненужного подгара контактов. На панели с полупроводниковыми НИ подается постоянное напряжение. Контроль за срабатыванием ведется по срабатыванию выходного промежуточного реле НИ (на слух) либо на контакты этого реле подключается неоновая лампочка (светодиод) испытательного устройства. Если кабель от ТН до панели имеет сопротивление более 1 Ом, то настройка уставок ведется с учетом этого сопротивления введением специальных резисторов в цепях подаваемого напряжения. Для настройки уставок I ступени якорь реле КL1 комплекта АKZ2 заклинивается в подтянутом положении, II ступени — в отпавшем.

На панель подаются ток и напряжение двухфазного КЗ (АВ, ВС, СА в зависимости от того, какое реле проверяется). По цепям напряжения подается также напряжение подпитки от третьей фазы (соответственно СО, АО, ВО), хотя при отсутствии третьей фазы погрешность в пастройке невелика. Ток, подаваемый на панель, для каждой ступени должен находиться примерно в середине заданного диапазона токов настройки. Угол между напряжением и током выставляется равным заданному. Поскольку в режиме двухфазного КЗ

где Zc.p — сопротивление срабатывания РС, Ом; Uc.p. — напряжение срабатывания РС, В; Iр — ток, подаваемый в РС, А. Напряжение, при котором должно срабатывать реле, определяется из выражения

Это напряжение устанавливается при выбранном токе и заданном угле между ними (РС не должно быть сработано). Поворотом против часовой стрелки переменного резистора плавной регулировки уставки по напряжению добиваются срабатывания РС.

Если при заданном напряжении РС сработано при полностью введенном переменном резисторе, значит, витки на TV1 следует увеличить на одну ступеньку (5 %) и повторить операцию.

Если при выведении переменного резистора до упора против часовой стрелки РС не срабатывает, следует уменьшить на одну ступеньку (5 %) витки на TV1 и повторить операцию.

При настройке и перестройке уставок удобно помнить простое правило: чтобы зону укоротить, витки надо увеличить и наоборот.

Если отмечено значительное расхождение между расчетным и действительным числами витков TV1, целесообразно проверить величину этого расхождения. Расчетное сопротивление срабатывания при введенном резисторе определяется по формуле

при выведенном переменном резисторе — по формуле

где Nрасч — выставленные витки на переключателе отпаек TV1; 7 — витки, соответствующие введенному резистору.

Действительное сопротивление срабатывания проверяется при введенном и выведенном резисторе и сравнивается с расчетным из формул (21) и (22). Расхождение

между фактическим и расчетным сопротивлениями срабатывания более 10 % указывает на неисправность элементов реле и требует перепроверки их. Если такое расхождение отмечается по всем реле комплекта, следует проверить синусоидальность формы кривой подаваемого напряжения.

После выставления требуемой уставки переменный резистор фиксируется контр- гайкой и снижением напряжения от 100 В до Uc.p проверяется точность выставленной уставки.

Проверяется коэффициент возврата реле. Напряжение снижают ниже напряжения срабатывания (10-20 %) и повышают до размыкания контактов реле (напряжение возврата). Коэффициент возврата не должен превышать 1,1 (фактически очень близок к единице).

В панелях с МЭР не следует принимать плавкое погасание неоновой лампочки за нечеткую работу контактов. Через лампочку заряжается конденсатор искрогасительпого контура, включенного параллельно разомкнувшимся контактам.

Выравнивание сопротивлений рабочего и тормозного контуров. Задача выравнивания — предотвратить срабатывание РС только от тока при отсутствии напряжения на реле (трехфазное КЗ на шинах ПС «за спиной» защиты) и только от напряжения подпитки при отсутствии тока и основного напряжения (двухфазное КЗ на шинах ПС «за спиной» защиты при отсутствии в данный момент питания с противоположной стороны защищаемой ВЛ).

Сущность выравнивания — это выравнивание (балансирование) сопротивлений тормозного и рабочего контуров при подаче в эти контуры равных ЭДС либо от тока (через ТАV1), либо от напряжения подпитки (через ТАV2) Во избежание потери направленности РС при близких КЗ контуры настраиваются так, чтобы ток в НИ был всегда направлен в сторону торможения

В панелях с МЭР размыкается накладка ХВ3. При наличии микроамперметра с внутренним сопротивлением не более 200-250 Ом он включается последовательно с МЭР, между зажимами а и б накладки. При наличии прибора с внутренним сопротив- лением 1500 — 2000 Ом последний включается помимо МЭР, между зажимами а я в, В панелях с полупроводниковыми НИ накладка ХВЗ ставится в положение б-в, а прибор включается между зажимами а и б.

При подаче тока в реле для точной имитации режима цепи основного напряжения и напряжения подпитки должны быть закорочены на резисторы с сопротивлением, равным сопротивлению кабеля от панели до ТН. На практике достаточно закоротить цепи основного напряжения на нулевое сопротивление, а цепи напряжения подпитки можно не закорачивать Погрешность выравнивания останется в допустимых пределах. При подаче напряжения подпитки цепи основного напряжения должны быть закорочены, а цепи тока разомкнуты.

Выравнивание производится регулированием значения сопротивления резистора Я13 в рабочем контуре после настройки уставок, так как резисторы в цепях отпаек ТУ1 заметно влияют на сопротивление тормозного контура и, следовательно, на балансировку контуров. По этой же причине проверка реле комплекта АКZ2 ведется для I и II ступеней ДЗ отдельно. Следует заметить, что балансировка контуров на уставках II ступени может показаться излишней, так как некоторая потеря направленности ступени с выдержкой времени как будто не опасна Однако это не так Она может привести к излишней работе ДЗ «за спину», если выдержка времени на срабатывание II ступени ДЗ рассматриваемой ВЛ (например, 0,5 с) меньше, чем выдержка времени I ступени ДЗ (например, 1 с) другой ВЛ, отходящей от шин данной ПС. При проверке реле по I ступени якорь реле переключения ступеней заклинивается в сработанном положении, при проверке по II ступени — в отпавшем.

В реле подается напряжение подпитки 58-60 В и резистором R13 регулируется в соответствии с [2] ток небаланса 0-10 мкА в сторону торможения. Учитывая опасность ложного срабатывания защиты ВЛ в тупиковом режиме при КЗ на шинах питающей ПС, представляется более целесообразным регулировать ток в пределах 5-15 мкА. Затем напряжение снимается в реле подается ток двухфазного КЗ номинальной величины Iном (5 или 1 А), если Zуст.min =1(5) Ом/фазу, 2Iном, если Zуст.min=0,5 (2,5) Ом/фазу, 4 Iном , если Zуст.min = 0,25 (1,25) Ом/фазу, резистором R13 в соответствии с [2] регулируется ток небаланса в сторону торможения по I ступени 8-10 мкА, по II ступени 8-15 мкА. Однако, учитывая трудность выполнения приведенных норм без дополнительных регулировок, представляется возможным регулировать ток в сторону торможения по I ступени 8-15 мкА, по II ступени 5-20 мкА Проверяется ток небаланса при подаче напряжения подпитки.

Не всегда удается подобрать положение резистора R13 так, чтобы токи небаланса и при подаче токов, и при подаче напряжении подпитки укладывались в норму. В этом случае приходится менять отпайку в одной из вторичных обмоток трансреактора 77117 панели ЭПЗ 1636п или регулировать один из зазоров TAV1 панели ЭПЗ-1636м. Если необходимо увеличить (уменьшить) торможение, следует уменьшить (увеличить) витки

или ЭДС в рабочем контуре или увеличить (уменьшить) их в тормозном контуре. При этом необходимо перепроверить ток небаланса при подаче напряжения подпитки, а также напряжение на выходе трансреактора ТАV1, как описано выше. Если и в этом случае добиться приемлемых токов небаланса не удается, значит, поэлементная проверка была сделана некачественно и ее следует повторить.

После этого повторно проверяется настройка уставок и, если уставку пришлось подправить, еще раз повторяются измерения токов небаланса.

Для РС комплекта АКZ1, если задано смещение характеристики срабатывания в III квадрант, проверка по тайному разделу не обязательна, но полезна для выявления неисправностей элементов реле Если проверка проводится, накладка ХВ1 ставится в положение б-в (без смещения), накладка переключателя эллиптичности ХВ8 ставится в положение 1 (круговая характеристика), контуры балансируются, как обычно, а после проверки накладка ХВ1 ставится в положение а-б, тем самым в тормозной контур вводится дополнительный резистор R14 для ослабления этого контура и создания нормируемого смещения в III квадрант.

Снятие угловых характеристик Zc.p=f(φ). Характеристики снимаются для каждого РС, для каждой ступени. У проверяемого реле накладка ХВЗ установлена, у остальных снята. При проверке по I ступени якорь реле переключения ступеней KL1 комплекта АКZ2 заклинивается в подтянутом положении, при проверке по II ступени — в отпавшем.

Характеристика снимается при неизменном токе двухфазного КЗ, выбираемого примерно посредине диапазона заданных токов настройки. Ток и напряжение КЗ подаются в фазы панели, соответствующие проверяемому РС (АВ, ВС, СА соответственно для реле KZ1, КZ2, KZ3) Напряжение подпитки отключается снятием и закорачиванием на нуль соответствующего провода цепей напряжения с испытательного устройства.

Для РС комплекта АКZ2 угол между напряжением и током изменяется в пределах 330-0-150° ступенями через 30°, вблизи угла, равного φм.ч, ступени можно делать меньше. При каждом выставленном угле измеряется напряжение срабатывания РС и по формуле (19) рассчитывается сопротивление срабатывания.

Напряжение срабатывания при каждом угле измеряется дважды при снижении напряжения от 100 В до срабатывания и при повышении напряжения от нуля до срабатывания. Тем самым оценивается смещение характеристики в 1 квадрант. Нижнее значение сопротивления срабатывания при угле, равном φм.ч, должно составлять 0,5-2 % Zуст. Меньшее значение опасно из-за возможности срабатывания реле при КЗ «за спиной», например на шинах ПС, большее — из-за отказа в срабатывании при КЗ в начале ВЛ. Если смещение в I квадрант лежит за пределами указанного диапазона, следует перепроверить выравнивание сопротивлений рабочего и тормозного контуров.

Для реле комплекта АКZ1 характеристика снижается аналогично, если смещение в III квадрант не используется Если смещение используется, характеристика снимается при изменении угла между током и напряжением от нуля до 360° Сопротивление срабатывания реле при угле, равном ?м.ч +180°, характеризует смещение характеристики в III квадрант. Это смещение должно лежать в пределах 6-12 % Zуст. Смещение можно регулировать перепайкой резистора R14.

Еcли задана эллиптическая характеристика реле, снятая характеристика строится в комплексной плоскости, определяются величины малой и большой полуосей и эл- липтичность оценивается как их отношение. Она должна соответствовать заданной.

Одновременно со снятием угловой характеристики удобно оценить угол φм.ч РС методом засечек. Для этого после определения напряжения срабатывания при угле настройки на РС подается напряжение, равное 0,7-0,8 напряжения срабатывания, изменением угла между током и напряжением в сторону меньших значений возвращают и вновь срабатывают реле. Получают угол φ1с.р. Затем повторяют измерение, изменяя угол в сторону больших значений. Получают угол φ2с.р. Сумма этих углов, деленная пополам, дает угол φм.ч, значение которого должно быть близко к заводским данным.

Снятие зависимости сопротивления срабатывания от тока Zc.p=f(I). Характеристики снимаются для каждого реле, для каждой зоны, при угле между током и напряжением, равном заданному углу настройки, или при угле φм.ч, если угол настройки не задан. В остальном условия снятия этих характеристик повторяют условия снятия угловых характеристик.

Подавая в РС различные значения тока, определяют напряжения срабатывания РС и Zc.p. по формуле (19) и строят зависимость Zc.p=f(I). Из этой зависимости определяют минимальный ток, при котором Zc.p. — 0,9Zycт, или ток точной работы Iт.р. Во всем заданном диапазоне токов настройки Zc.p. должно превышать 0,9 Zycт, Iт.р должен быть не менее чем в 1,3 раза ниже минимального тока настройки. В некоторых пределах можно снизить Iт.р, уменьшая смещение угловой характеристики в I квадрант, но оставляя характеристики выравнивания контуров в допустимых пределах. Заметное снижение Iт.р достигается переходом на более высокое значение Zуст.min.

Определяется также максимальный ток, при котором Zc.p — 0,9 Zуст.. Этот ток должен превышать максимальное значение тока настройки Если для определения максималь- ного значения Iт.р требуются излишне большие токи, достаточно снять характеристику до тока настройки.

Определение угла максимальной чувствительности в режиме органа направления мощности. Это измерение не обязательно, но полезно для определения правильности настройки контура памяти, а также для облегчения анализа поведения реле при проверке под нагрузкой. Для РС комплекта АКZ2 измерение выполняется следующим образом.

Закорачивают цепи основного напряжения РС, в панель подают ток двухфазного КЗ, равный номинальному току панели, и соответственное напряжение подпитки (например, для блока KZ1- ток AB и напряжение СО, равное 58-60 В). Изменяя угол между током и напряжением, определяют те два угла, при которых РС срабатывает, т. е. линию нулевых моментов в комплексной плоскости, линию, которая делит эту плоскость на зону срабатывания и зону торможения. Зона срабатывания должна составлять примерно 180°, среднее арифметическое из двух углов срабатывания (т.е перпендикуляр к линии нулевых моментов) представляет собой угол φм.ч. Поскольку углы отсчитываются от напряжения подпитки, вектор которого опережает вектор основного напряжения на 90°, получающийся угол φм.ч в режиме РМ приблизительно равен углу φм.ч в режиме РС плюс 90° (т.е 155-170°).

Окончательная проверка. Для завершения наладки ДЗ необходимо оценить поведение РС в полной схеме защиты, выставить времена срабатывания каждой ступени и проверить направленность РС под нагрузкой. Поскольку эти операции должны являться завершающими перед вводом защиты в работу, их целесообразно выполнять, когда будут налажены остальные элементы панели. Поэтому эти операции описаны в § 21, 23.

Источник