ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТУРБИН. ТИПЫ СТУПЕНЕЙ

Особенности турбинного двигателя.Турбина представляет собой ротационный тепловой двигатель лопаточного типа.

Действие турбины основано на непрерывном преобразовании тепловой (потенциальной) энергии рабочего тела в кинетическую, с последующим преобразованием энергии движущейся струи в механическую энергию вращающегося вала.

Основные особенности турбины — двойное преобразование энергии, непрерывность рабочего процесса, получение вращательного движения без кривошипно-шатунного механизма.

Непрерывность рабочего процесса в турбине и ротационный принцип действия облегчают конструкцию турбин и обеспечивают отсутствие трения в частях (за исключением подшипников вала).

Типы ступеней

По способу преобразования энергии турбины делятся на активные, реактивные и со ступенями скорости.

Турбины, в которых преобразование потенциальной энергии в кинетическую происходит только в неподвижных аппаратах (соплах), называются активными, а турбины, где преобразование энергии происходит также в неподвижных аппаратах и на рабочих лопатках,— реактивными.

В случаях, когда преобразование энергии происходит в основном в неподвижных аппаратах и частично в рабочих, турбина работает с некоторой степенью реактивности.

Комплект, состоящий из сопл (направляющих лопаток) и рабочих лопаток, называется ступенью турбины; совокупность ступеней образует ее проточную часть.

Рис. 1.1. Схема одноступенчатой активной турбины

На рис. 1,1 схематически представлена одноступенчатая активная турбина. В корпусе 1 расположено одно или несколько сопл 2, рабочие лопатки 3 жестко закреплены на диске 4, который посажен на вал 5, вращающийся в подшипниках 6. В месте выхода вала из турбины установлены уплотнения 7. В нижней части рисунка дано развернутое на горизонтальную плоскость сечение сопл и рабочих лопаток.

Как видно из рисунка, оси сопл расположены под некоторым углом к плоскости диска.

В верхней части рисунка представлен график изменения параметров рабочего тела (давления р и абсолютной скорости с) при прохождении им проточной части турбины.

Очевидно, что в соплах имеют место падение давления и рост скорости пара; на рабочих лопатках кинетическая энергия пара преобразуется в механическую, в результате чего уменьшается скорость. Давление пара перед рабочими лопатками и за ними одинаково.

При прохождении пара между рабочими лопатками на их вогнутой поверхности создается повышенное давление, на выпуклой — пониженное. Возникает вращающее усилие, которое совершает механическую работу.

Активная турбинная ступень

В активной турбине (рис. 43) свежий пар с начальными параметрами: давлением p0 температурой t0 абсолютной скоростью

С этой скоростью пар поступает в каналы, образованные рабочими лопатками. В каналах рабочих лопаток происходит изменение направления движения потока пара без его расширения.

Абсолютная скорость пара на выходе из каналов рабочих лопаток (сечение 2) уменьшается до величины выходной скорости

В результате обтекания рабочих лопаток и поворота потока пара возникает сила, направленная от вогнутой поверхности лопатки в сторону выпуклой, передающаяся через диск на вал и создающая крутящий момент на валу турбины. Диск турбины приходит во вращение, при этом рабочие лопатки на среднем диаметре движутся с окружной скоростью

На диаграмме

Разность значений энтальпии в начальной и конечной точках при изоэнтропном расширении пара представляет собой располагаемый (изоэнтропийный) теплоперепад в сопловом аппарате –

В реальных условиях при движении пара через проточную часть турбины неизбежны потери энергии. Процесс расширения пара в этом случае не является изоэнтропным, а точка, характеризующая действительные параметры пара за соплами –

В каналах рабочих лопаток активной турбины расширения пара не происходит, поэтому значения давлений пара на входе в каналы рабочих лопаток и на выходе из них одинаковы.

На диаграмме

Рис. 43. Принцип действия и процесс расширения пара в активной турбинной ступени.

Пар, выходящий из каналов рабочих лопаток, обладает конечной скоростью

Действительные параметры пара на выходе из турбины характеризуются точкой

Источник

Регулирующая ступень

Регулирующая ступень ЦВД (ЧВД) – первая ступень турбины при сопловом парораспределении. Основная особенность – изменяющаяся степень парциальности при изменении расхода пара.

Изменение степени парциальности происходит за счет изменения количества сопел регулирующей ступени, через которые подается пар в турбину, при изменении расхода пара на турбину. В связи с этим сопла РС объединяются в группы, образующие сопловые коробки, к каждой из которых пар подводится от своего регулирующего клапана. РС отделяется от других, нерегулируемых ступеней емкой камерой, которая необходима для растекания пара и выравнивания перед нерегулируемыми ступенями.

По условиям экономичной работы турбины с сопловым парораспределением при переменном расходе пара в РС необходимо срабатывать повышенный теплоперепад. Это также упрощает конструкцию турбины (см. ниже).

Увеличение срабатываемого теплоперепада достигается увеличением среднего диаметра ступени и использованием двухвенечной ступени (которая носит название ступени Кертиса или ступени скорости).

РС выполняют только активными (с степенью реактивности каждого венца не более 1 -2 %), как одновенечными (Н0 =80 – 120 кДж/кг), так и двухвенечными (Н0 = 100 – 250 кДж/кг). Для сравнения можно указать, что в нерегулируемых ступенях ЧВД (ЦВД) срабатывается теплоперепад Н0 =40 – 60 кДж/кг. Таким образом, регулирующая одновенечная ступень замещает приблизительно 2, а двухвенечная 4 нерегулируемые активные ступени. При выполнении нерегулируемых ступеней с реактивным облопачиванием, одновенечная и двухвенечная РС замещают 3 — 4 или 5 — 8 реактивных ступеней соответственно.

Выбор типа ступени осуществляется на основе технико-экономических расчетов. Из-за парциального подвода пара и потерь энергии с выходной скоростью КПД любой регулирующей ступени ниже КПД промежуточных нерегулируемых ступеней.

· сокращается число ступеней ЧВД и снижается стоимость и габариты турбины;

· снижаются утечки пара в переднее уплотнение;

· снижаются температура и давление в камере РС, т. е. в цилиндре.

Основной недостаток – сниженный по сравнению с одновенечной регулирующей ступенью КПД.

Область применения двухвенечной РС – турбины малой мощности, турбины с регулируемыми отборами пара и с противодавлением.

Одновенечная РС применяется практически на всех современных конденсационных турбинах, в т.ч. вообще во всех турбинах (и конденсационных и теплофикационных) на сверхкритические параметры пара, имеющих многостенную (двухкорпусную) конструкцию ЦВД.

Рабочие и направляющие лопатки РС обязательно бандажируются. Бандаж чаще всего цельнофрезерованный с уплотнением. Цельнофрезерованные лопатки часто свариваются по бандажу и хвосту попарно, образуя пакеты. Это повышает вибрационную надежность лопаток, работающих при парциальном подводе пара в режиме постоянных импульсных нагрузок

Выбор оптимальной степени парциальности и ее влияние на

Поскольку с ростом степени парциальности потери на вентиляцию и сегментные потери уменьшаются, а потери в решетках, наоборот, возрастают из-за уменьшения высоты лопаток, то при относительно малых высотах лопаток существует некоторая оптимальная степень парциальности, при которой сумма всех указанных потерь минимальна.

Рекомендуются следующие эмпирические формулы для определения оптимального значения степени парциальности:

С уменьшением парциальности

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)

Источник

Принцип действия активной и реактивной ступеней турбины. Преобразование энергии пара

Турбинной ступенью называется совокупность неподвижного ряда сопловых (направляющих) лопаток, в каналах которых происходит расширение и ускорение потока пара (преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую энергию движущейся струи пара), и следующего за ним подвижного вращающегося ряда рабочих лопаток, в которых кинетическая энергия движущегося потока пара преобразуется в механическую энергию вращения ротора.

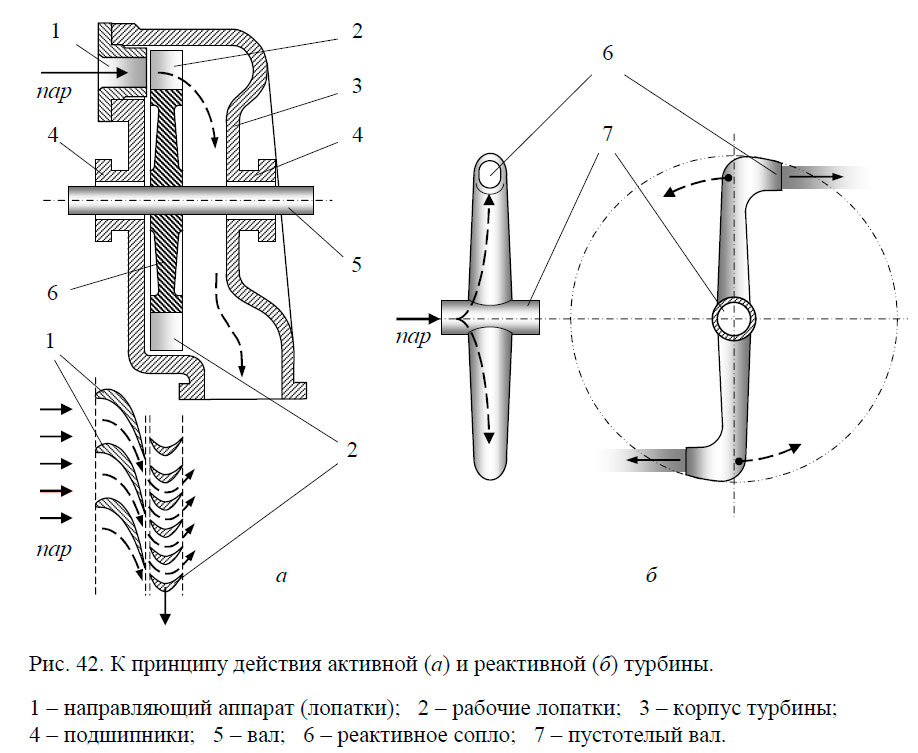

Простейшая одноступенчатая активная турбина (рис. 42.а) состоит из ряда неподвижных сопловых лопаток, образующих сужающиеся каналы – сопла в дозвуковых турбинах, и сужающе-расширяющиеся сопла – в сверхзвуковых турбинах. В каналах соплового аппарата потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую энергию движущейся струи, при этом происходит расширение пара и он с большой скоростью поступает в каналы, образованные рабочими лопатками. Так как каналы рабочих лопаток активной турбины имеют постоянное (по ходу движения пара) проходное сечение, то расширения пара в них не происходит. В каналах рабочих лопаток пар только изменяет направление движения, оказывая силовое воздействие на рабочие лопатки, закрепленные на диске. Усилие, развиваемое паром на рабочих лопатках, через диск передается на вал турбины, приводя его во вращение. Вал турбины вращается в подшипниках, установленных в корпусе. Корпус турбины образует замкнутое пространство, организуя движение пара и препятствуя его рассеянию в окружающую среду. Пройдя ряд сопловых и рабочих лопаток, отработавший пар покидает корпус турбины, и через выхлопной патрубок поступает в главный конденсатор (у конденсационных турбин) или в магистраль отработавшего пара (у противодавленческих турбин). Каналы рабочих и сопловых лопаток составляют проточную часть турбины.

Принцип действия реактивной турбины (рис. 42.б) несколько иной. На пустотелый вал насажены пустотелые спицы, заканчивающиеся в радиальных направлениях соплами. Пар поступает по валу и спицам к соплам, разгоняется в них до больших скоростей, и при истечении через сопла оказывает реактивное воздействие на спицы, приводя во вращение вал.

Описанная конструкция реактивной турбины из-за огромной частоты вращения на практике не применяется. Наибольшее распространение в судовых паротурбинных установках нашли реактивные турбины, использующие рассмотренный выше принцип работы, но схожие по своему устройству с активными турбинами. В таких реактивных турбинах расширение пара осуществляется как в направляющем аппарате, так и на рабочих лопатках.

Активная турбинная ступень

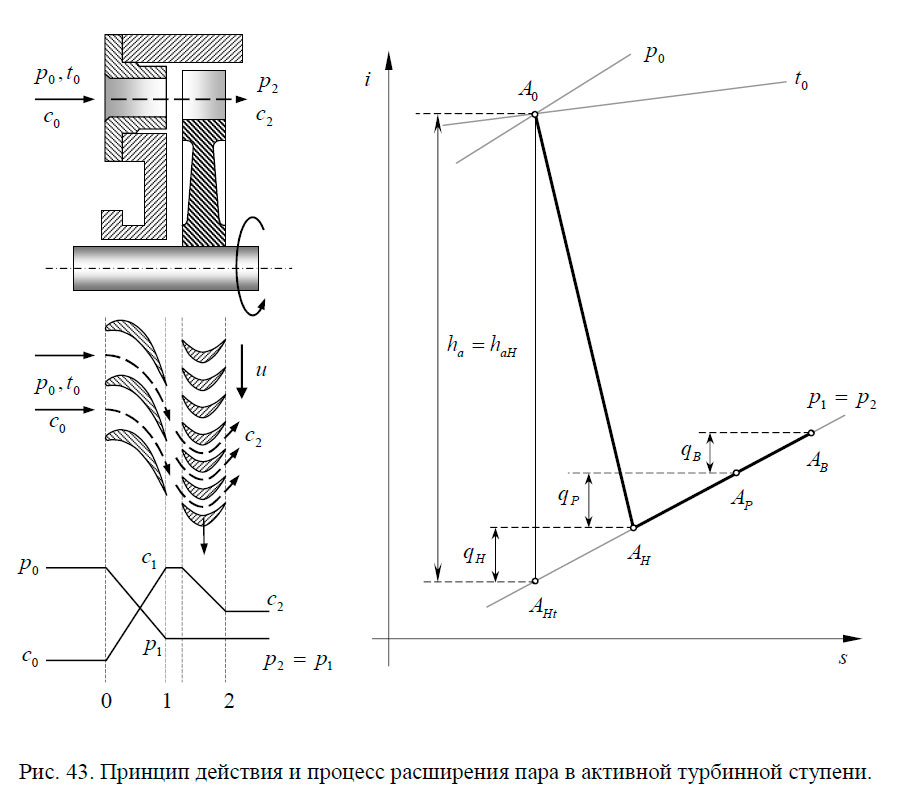

В активной турбине (рис. 43) свежий пар с начальными параметрами: давлением p0 , температурой t0 и абсолютной скоростью c0 , подводится к сопловому аппарату (сечение 0). В каналах соплового аппарата происходит расширение пара, в результате чего скорость потока пара на выходе из сопл (сечение 1) увеличивается до значения c 1 , а давление снижается до значения p1. С этой скоростью пар поступает в каналы, образованные рабочими лопатками. В каналах рабочих лопаток происходит изменение направления движения потока пара без его расширения. Абсолютная скорость пара на выходе из каналов рабочих лопаток (сечение 2) уменьшается до величины выходной скорости c2 , а давление пара остается равным значению p1 . В результате обтекания рабочих лопаток и поворота потока пара возникает сила, направленная от вогнутой поверхности лопатки в сторону выпуклой, передающаяся через диск на вал и создающая крутящий момент на валу турбины. Диск турбины приходит во вращение, при этом рабочие лопатки на среднем диаметре движутся с окружной скоростью u .

На диаграмме i — s начальным параметрам пара на входе в сопловый аппарат соответствует точка A0 . Теоретически (без учета потерь) процесс расширения пара в сопловом аппарате от давления p0 до давления p1 протекает изоэнтропно. Параметрам пара после соплового аппарата при изоэнтропном расширении соответствует точка АНt , а сам процесс расширения выглядит как вертикальная линия A0 — AНt .

Разность значений энтальпии в начальной и конечной точках при изоэнтропном расширении пара представляет собой располагаемый (изоэнтропийный) теплоперепад в сопловом аппарате –hai . В реальных условиях при движении пара через проточную часть турбины неизбежны потери энергии. Процесс расширения пара в этом случае не является изоэнтропным, а точка, характеризующая действительные параметры пара за соплами – АН , смещается вправо по изобаре p1 на величину потерь энергии в сопловом аппарате – qН.

В каналах рабочих лопаток активной турбины расширения пара не происходит, поэтому значения давлений пара на входе в каналы рабочих лопаток и на выходе из них одинаковы. На диаграмме i — s действительные параметры пара на выходе из рабочих лопаток обозначены точкой АР , а процесс, протекающий изобарно в каналах рабочих лопаток – линией AH — AP. Точка АР отстоит от точки АН на величину потерь энергии – qР .

Пар, выходящий из каналов рабочих лопаток, обладает конечной скоростью c2 и уносит с собой некоторую часть кинетической энергии. Эта энергия пара не используется в турбине и называется потерей с выходной скоростью – qA . Действительные параметры пара на выходе из турбины характеризуются точкой Aa .

Весь располагаемый теплоперепад ha , срабатываемый в активной турбине, полностью срабатывается в сопловом аппарате: ha = haH.

Реактивная турбинная ступень

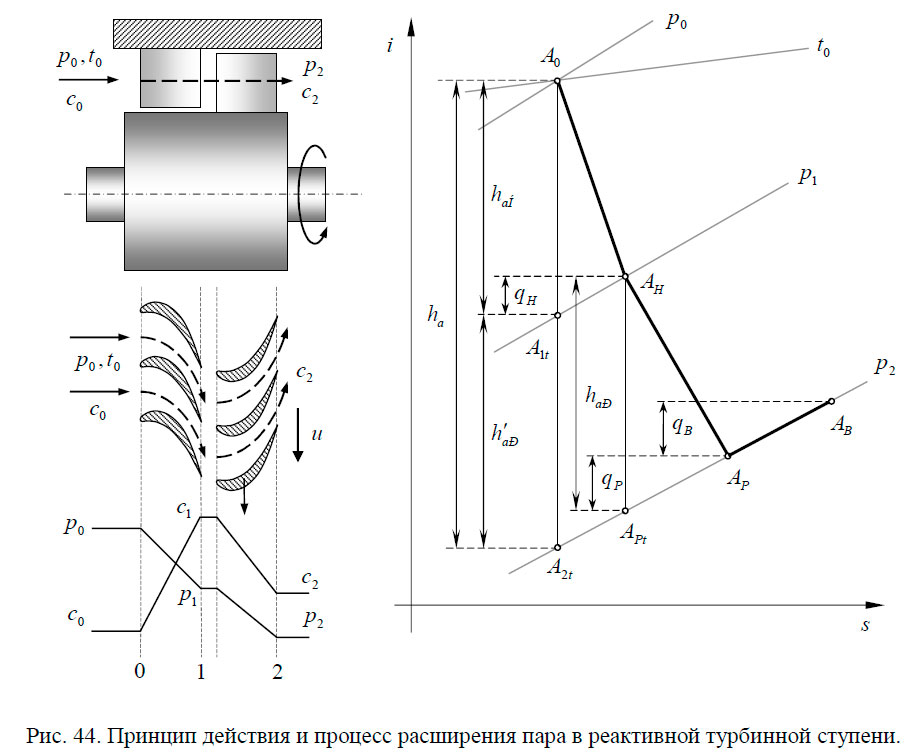

В реактивной турбине (рис. 44) свежий пар с начальными параметрами: p0 , t0 , и абсолютной скоростью c0, подводится к направляющему аппарату (сечение 0). В сужающихся каналах направляющего аппарата происходит расширение пара, в результате чего на выходе из него (сечение 1) скорость потока пара увеличивается до значения c1, а его давление снижается до значения p1. С этой скоростью пар поступает к рабочим лопаткам турбины. В реактивной турбине рабочие лопатки образуют сужающиеся каналы, в результате чего в них происходит дальнейшее расширение пара. При этом на выходе из лопаток (сечение 2) давление пара снижается до величины p2 , а скорость потока пара – до значения c2. При обтекании потоком пара рабочих лопаток и повороте потока на рабочих лопатках возникает сила, направленная от вогнутой поверхности лопатки к выпуклой. Вместе с тем, при расширении и ускорении потока пара, в каналах рабочих лопаток возникает дополнительная реактивная сила, воздействующая на них в том же направлении. Суммарное усилие, действующее на рабочие лопатки, передается валу турбины и создает на нем крутящий момент. Ротор турбины приходит во вращение, при этом рабочие лопатки на среднем диаметре движутся с окружной скоростью u .

Теоретический процесс расширения пара в реактивной турбине протекает изоэнтропно и изображается на диаграмме i — s в виде вертикальной линии Ао – А2t(рис. 44). Линия Ao – A1t на диаграмме изображает теоретический процесс расширения пара в каналах направляющего аппарата. При расширении пара в направляющем аппарате срабатывается теплоперепад – hai. Фактически процесс расширения пара в направляющем аппарате протекает по линии A0 — AH, а точка AI характеризует действительные параметры пара на выходе из направляющего аппарата. Точка AÍ отстоит от теоретической A1t на величину потерь – qÍ . Дальнейший процесс расширения пара в каналах рабочих лопаток начинается из точки AÍ , и при изоэнтропийном расширении выглядит как вертикальная линия AH — Apt . При расширении пара в каналах рабочих лопаток срабатывается теплоперепад had . Фактически процесс расширения пара в каналах рабочих лопаток протекает по линии Ah — Ap , а точка AР характеризует действительные параметры пара за выходной кромкой рабочих лопаток. Точка AР отстоит от теоретической AРt на величину потерь – qÐ . По аналогии с активной турбиной, в реактивной также имеют место потери с выходной скоростью – q , при этом действительные параметры пара за реактивной турбиной описываются состоянием рабочего тела в точке A .

В отличие от активной, в реактивной турбине весь располагаемый теплоперепад – hà срабатывается частично в направляющем аппарате – hàÍ , частично на рабочих лопатках – hàÐ .

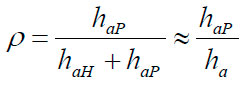

Степенью реактивности турбинной ступени – p называется отношение величины изоэнтропийного теплоперепада на рабочих лопатках к сумме располагаемых изоэнтропийных теплоперепадов на направляющих и рабочих лопатках, которая примерно равна располагаемому теплоперепаду всей турбинной ступени:

Таким образом, чем больше степень расширения пара в каналах рабочих лопаток, тем больше степень реактивности турбинной ступени:

P = 0 – для чисто активных турбин (расширение пара происходит только в сопловом (направляющем) аппарате: haD = 0; ha = haI

P = 0,5 – для чисто реактивных степеней (расширение пара происходит в равной степени в направляющем аппарате и рабочих лопатках: haI = haD).

В настоящее время в турбостроении чисто активные ступени не применяются ввиду сложности подвода пара к рабочим лопаткам (пар должен поступать перпендикулярно плоскости лопаток). В действительности активные турбины всегда имеют некоторую степень реактивности – p = 0,03 ÷ 0,2 , что позволяет снизить величину потерь энергии в турбинной ступени. Поэтому когда речь идет об активных и реактивных турбинах, в большей степени имеют ввиду конструктивные отличия в исполнении проточных частей этих типов паровых турбин.

Литература

Судовые энергетические установки. Котлотурбинные энергетические установки. Болдырев О.Н. [2004]

Источник