Расчет пускового реостата для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

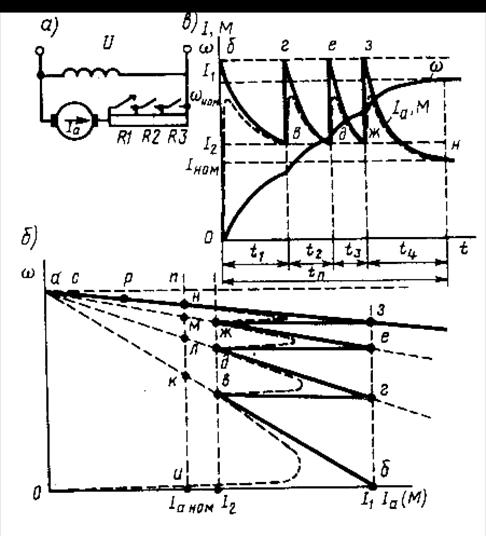

Для уменьшения пускового тока применяют пусковые реостаты или пусковые резисторы (рис. 2.1, а). Сопротивления их должны быть такими, чтобы ток в момент пуска I1=(2…2,5)*IH. В этом случае он не опасен, так как пуск длится кратковременно, а затем искрение и момент снижаются до допустимого уровня. Меньший ток выбирать нецелесообразно, так как пуск слишком затягивается.

а) схема электрическая принципиальная;

б) пусковая диаграмма;

в) изменение скорости, момента и тока якоря в зависимости от времени

Рис. 2.1 – Пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Обычно пусковые реостаты имеют несколько ступеней. Чем больше число ступеней, тем плавнее и быстрее происходит пуск, но при этом усложняется схема управления двигателем и требуется большее количество аппаратов. Секции реостата замыкаются поочередно вручную или автоматически в тот момент, когда пусковой ток уменьшится до некоторого значения тока переключения I2 (рис. 2.1, б). Момент замыкания каждой секции выбирают согласно расчету, а схема настраивается на автоматическое управление пуском в функции времени, тока или напряжения.

Пусковая диаграмма (рис. 2.1, в) представляет собой совокупность нескольких скоростных (механических) характеристик, изображающих на графике пуск двигателя. Момент пуска соответствует точке б, разгон происходит по отрезкам прямых: бе, гд, еж, зн. Точки в, д, ж соответствуют моменту замыкания секций реостата, а отрезки вг, де и жз — возрастанию тока. Если пуск происходит без нагрузки, то он заканчивается в точке с; если с половинной нагрузкой, то — в точке р, а если с номинальной, то — в точке н.

Отрезки на вертикальной линии номинального тока км, лм, мн в некотором масштабе соответствуют сопротивлениям отдельных секций R1, R2, R3, а отрезок нп — сопротивлению цепи якоря двигателя Ra. Отрезок ип пропорционален механической работе двигателя при полностью введенном реостате, а кп — электрическим потерям в трех секциях реостата и в якоре.

Пусковую диаграмму можно построить в относительных единицах: ω * =f(I * ).

График пуска двигателя в зависимости от времени показан на рис. 2.1, в. В начальный момент ток якоря мгновенно или почти мгновенно возрастает от 0 до I1, а затем в течение времени t1 уменьшается по экспоненциальному закону до значения I2. В этот момент замыкается первая секция реостата R1 и ток снова возрастает до значения I1, и т. д.

Экспоненты тока не успевают достичь своих установившихся значений и только последняя, соответствующая работе двигателя на естественной характеристике, достигает некоторого установившегося значения.

Точно так же изменяется во времени электромагнитный момент двигателя. Скорость якоря растет по ступенчатым экспонентам и в конце пуска достигает номинального значения, если пуск происходит при полной нагрузке.

На рис. 2.1, б, в штриховой линией показан реальный пуск. Он отличается от идеального (сплошная линия) тем, что ток в. момент замыкания секций возрастает не мгновенно. Это объясняется противодействием вихревых токов в магнитной системе и ЭДС самоиндукции в обмотке якоря, которые согласно закону Ленца препятствуют изменению тока.

Механические и скоростные характеристики, на которых сказывается влияние этих факторов, называются динамическими в противоположность статическим.

Пример 2

Для двигателя П11 рассчитать величины пусковых сопротивлений графическим и аналитическим способами. Паспортные данные двигателя:

Решение

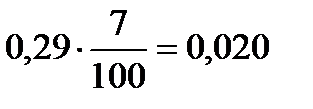

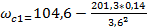

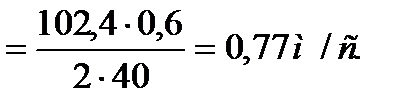

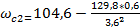

Номинальное сопротивление двигателя

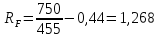

Относительное сопротивление цепи якоря

Относительный ток переключения

Далее можно решать или аналитическим методом, или графическим, но результаты должны получиться одинаковыми.

Рассмотрим оба метода.

Аналитический метод:

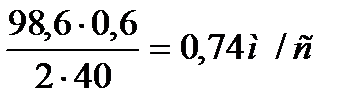

Кратность пусковых токов

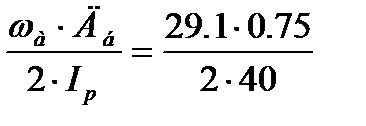

Относительные сопротивления ступеней:

Сопоставляем значение тока при полностью введенном сопротивлении в момент пуска и заданного в условии:

Таким образом, сила тока при пуске с реостатом приблизительно совпадает с заданным значением (9,51А » 9,46А).

Графический метод:

Для получения пусковой диаграммы в относительных единицах (рис. 2.2) строим сначала естественную характеристику по двум точкам: холостого хода (ω0 * =1; I * =0) и номинального режима (ωH * = ωH/ω0=315/363,12=0,867; IH * =1). Проводим две вертикальные линии из точек I1 * =2,2 и I2 * =1,5. Строим ступенчатую кривую, причем точка з должна оказаться и на естественной характеристике, и на вертикальной линии, проведенной через точку I1 * =2,2. Восставим перпендикуляры ип из IH * =1 и аn из ω0 * =1, получим точки к, л, м, н.

Масштаб сопротивлений mR=RH/un=51,16/100=0,5116 Ом/мм.

Сопротивления ступеней пускового реостата:

Сопротивление цепи якоря:

Сопоставляя результаты аналитического и графического методов, убеждаемся, что они достаточно близки:

|

Рис. 2.2 – Пусковая диаграмма ДПТ типа П11

Дата добавления: 2015-02-25 ; просмотров: 13435 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Расчет резисторов пускового реостата

Одним из способов ограничения пусковых токов двигателей постоянного тока (ДПТ) является включение в цепь якоря на момент пуска дополнительных резисторов. Необходимая величина их сопротивлений может быть найдена из условий ограничения пускового тока и создания необходимого пускового момента.

Величина пускового тока ДПТ обычно колеблется в пределах (рис. 1.2):

При выполнении данной работы рекомендуем задаться током переключения I2, тогда при известном числе ступеней пускового реостата z пиковый максимальный ток

Сопротивления пусковых резисторов можно найти также аналитическим методом. Для этого необходимо рассчитать ток I1 и ток переключения I2 по (1.14), (1.15) или (1.16) и взять за основу их отношение.

λ = I1/I2

Сопротивление первой ступени

R1 = Uн/I1 =

для всех последующих ступеней (до j = z)

R2 = R1/λ 2-1 =

R3 = R1/λ 3-1 =

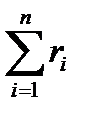

r1 = (Uн/Iн)∙(λ-1/λ 1 )= R1∙(λ-1/λ 1 )=0,254

r2 = (Uн/Iн)∙(λ-1/λ 2 )= R1∙(λ-1/λ 2 )=0,254

r3 = (Uн/Iн)∙(λ-1/λ 3 )= R1∙(λ-1/λ 3 )=0,254*

Полное сопротивление пускового реостата

При выполнении данной работы нужно произвести расчет сопротивлений обоими методами и сопоставить результаты.

Пояснительная записка должна содержать пусковые характеристики (см рис 1.2) и схему включения пусковых резисторов (рис 1.3)

Рис.1 3. Схема включения пусковых резисторов

Источник

РАСЧЕТ СТУПЕНЕЙ ПУСКОВОГО РЕОСТАТА И СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОТИВОВКЛЮЧЕНИЯ

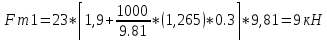

1 Номинальное сопротивление АД

Rном=

Е2Н= 235 В – ЭДС ротора;

J2H =60 А –номинальный ток якоря;

Sном = 0,065 — номинальное скольжение

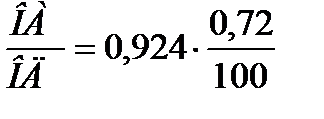

Отрезки на графике пропорциональны сопротивлениям — графический способ

ОД = Rном=100мм; тогда сопротивление ротора Rp= Rном

2 Нормальные режимы АД

св≈r2; св =20 мм; r2 =

aв≈r1; ав = 7 мм; r1 =

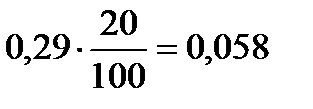

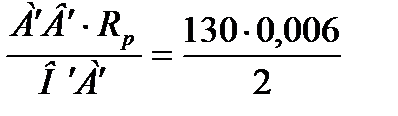

О ′ А ′ ≈Rp; О ′ А ′ =2 мм; Rp = 0,29*

А ′ В′≈Rпр; А ′ В ′ =100мм ; Rпр ′ =

3 Полное сопротивление противовключения

R= R —

4 Построение реостатных характеристик проводят по точкам:

— первая точка — точка идеального холостого хода и точка (М1 ;0).

— вторая точка — общая точка и точка ( М1;ωр), где ωр – ординаты точки пересечения вертикальной прямой(М2; С) и предыдущей реостатной характеристики.

— следующие точки строят аналогично до выхода на естественную характеристику.

— характеристику противовключения строят по общей точке и точке с координатами(МС3;ωС3).

5 Для заданного числа ступеней реостата m=2 и максимально допустимых пиков моментов М1/Мн=2,5 определим возможность пуска АД при заданных условию. Для этого должно выполнятся соотношение: Мпуск≤ 0,85Мкр. 494

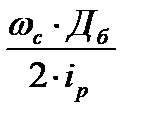

ωс =

откуда V =

при подъеме груженной тележки:

Vуст1

при спуске пустой тележки:

Vуст2 =

Полученные результаты близки к заданной скорости движения V=0.8 м/с

Линейная скорость механизма:

VAB

Источник

Расчет ступеней пускового реостата.

Для поддержания постоянства пускового тока необходимо с ростом скорости непрерывно уменьшать величину Rр. Осуществить плавное изменение сопротивления при больших токах невозможно, поэтому на практике применяют ступенчатое изменение пускового сопротивления путем переключений его отдельных секций.

Ступени пускового реостата рассчитывают исходя из наибольшего допустимого тока тяговых двигателей. Ток, при котором выключается очередная секция пускового реостата, определяют исходя из коэффициента неравномерности пускового тока, который в свою очередь зависит от заданного ускорения. Таким образом, пусковой ток не постоянен, а колеблется в пределах от максимального Imax до минимального Imin значения.

Ток Imin определяется по формуле (3.1):

где

допустимые изменения тока при переходе с одной реостатной позиции на другую.

При постоянном значении токов Imax и Imin изменение сопротивлений Rп пускового реостата линейно зависит от разгонной скорости электровоза.

Для определения количества реостатных позиций и их сопротивления необходимо составить пусковую характеристику. Характеристика осью ординат разделена на две части. По оси ординат откладывают скорость, по оси абсцисс вправо – ток, влево – сопротивление. На характеристики приводят зависимости v(Iд) для всех группировок тяговых двигателей, так же прямые максимального Imax до минимального Imin токов.

Про постоянной величине токов Imax и Imin изменение сопротивления Rп(v) пускового реостата линейно зависит от величины разгонной скорости э.п.с. Каждую прямую строят по характерным точкам, причем начало каждой прямой лежит на оси сопротивлений, а конец – на оси скорости. Абсциссы начальных точек определяются по формулам (3.2) – (3.7):

Ординаты точек A, C, E, G, P, T находим по характеристикам V=f(Iд) при токах Imax и Imin .

Определение числа ступеней пускового реостата для каждой группировки производится путем построения линии из вертикальных и горизонтальных полос.

После выключения пускового реостата двигатели начинают работать на своей обычной характеристике V= f(Iд). Переход на последовательно-параллельное соединение осуществляется при токе Imin , после перехода значение тока не должно превышать Imax . Для этого необходимо, чтобы при перегруппировке сопротивление реостата в цепи тяговых двигателей было не менее величины, соответствующей значению абсциссы точки «К». Построение ступеней пускового реостата для СП и П соединения производится построением аналогичной линии.

По полученным данным строят пусковую диаграмму.

Для обеспечения более или менее плавного пуска и тем самым уменьшения колебаний тока двигателя (силы тяги) следует сопротивление пускового реостата изменять небольшими ступенями. Однако при этом необходимо иметь большое число контакторов, что усложняет силовую цепь. Поэтому при проектировании электровозов выбирают компромиссное решение, которое позволит осуществить как можно более плавный пуск при использовании минимально возможного количества контакторов.

Пусковая характеристика приведена в приложении А, рисунок А-3.

Расчет маневровых ступеней пусковых реостатов.

Маневровые ступени предшествуют разгонным и служат для ограничения начального ускорения в процессе трогания с места и для движения при маневровой работе. Первую маневровую ступень подбирают из условия, чтобы начальное ускорение при маневрах не превышало 0,3-0,4 м/с 2 . Значение силы тока для первой ступени определяют из тяговой характеристики, путем нахождения значения силы тяги FM1. Её находят по формуле (4.1):

где

1+

g – ускорение свободного падения;

Р0 – осевая нагрузка, тс;

ам – начальное ускорение

Электровозы ВЛ10 имеет значение 1+

Данному значению силы тяги соответствует ток Iм1=160А

По характеристике Fкд (Iд) определяют ток на первой маневровой позиции IМ1 , соответствующей силе тяги FM1 . Данному значению силы тяги соответствует ток Iм1=160А

Число остальных маневровых позиций ε , определяют при V=0, исходя из равномерного деления интервала между IМ1 и Imin на допустимые изменения тока:

Полученную величину округляют до целого числа в большую сторону. Принимаем ε=5. По полученным данным наносим на пусковую диаграмму маневровые позиции вдоль оси токов.

Сопротивление величины пускового реостата

Источник