- Принципы расчета ступеней пусковых реостатов ДПТ НВ

- cnitomis.ru

- Реостатный пуск и расчет ступеней пусковых сопротивлений для троллейбуса — Часть 1. Общие сведения

- Графический расчет ступеней пусковых реостатов

- Расчет пускового реостата для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

- Принципы расчета ступеней пусковых реостатов ДПТ НВ

Принципы расчета ступеней пусковых реостатов ДПТ НВ

Обычно при расчете пусковых реостатов число ступеней является заданным и определяется стандартной аппаратурой управления. В зависимости от требований, предъявляемых к длительности процесса запуска, различают два вида пуска: нормальный и форсированный.

Под нормальным понимают такой пуск, при котором не предъявляется повышенных требований к продолжительности пуска. Так запускают двигатели, работающие в продолжительном режиме с редкими пусками и остановками, например, двигатели магистральных насосов. В этом случае расчет начинают с выбора момента переключения М2.Обычно его принимают равным

А затем исходя из заданного числа ступеней определяется пиковый момент М1. При этом в любом случае обязательным условием является

Под форсированным понимают такой пуск, при котором по технологическим условиям необходимо, чтобы двигатель запустился как можно быстрее. Такой способ применяется для двигателей, работающих в режиме частых пусков и остановок. Примером является двигатель буровой лебедки. При форсированном пуске расчет начинают с выбора пикового момента М1. При этом его обычно выбирают равным предельному пиковому моменту

Затем, исходя из заданного числа ступеней, подбирают момент переключения М2. Однако в любом случае обязательным условием является

М2

Существует два способа расчета ступеней пусковых реостатов: графический и аналитический.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

cnitomis.ru

Отечественные и импортные автомобили и мотоциклы

Реостатный пуск и расчет ступеней пусковых сопротивлений для троллейбуса — Часть 1. Общие сведения

Общие сведения. Реостатный пуск может быть ступенчатым н бесступенчатым. Ступенчатые системы пуска в свою очередь подразделяются на мало — и много- (или тонко-) ступенчатые. Наибольшее распространение получил ступенчатый пуск; он широко применяется на современных троллейбусах.

Много — и бесступенчатые системы пуска , применение которых связано главным образом со стремлением достигнуть плавных и высоких ускорений, не получили на троллейбусах значительного распространения ввиду большого усложнения электрооборудования, с которым связано их осуществление.

По способу управления пусковым процессом следует различать неавтоматический, полуавтоматический и автоматический пуск. На современных троллейбусах применяются преимущественно полуавтоматический и автоматический пуски, осуществляемые под контролем реле тока, называемого обычно реле ускорения, или под контролем определенного времени переключения ступеней — хронометрический пуск. Обычно оба вида пуска используются в одном пусковом процессе. Автоматический пуск значительно облегчает управление троллейбусом, позволяет реализовать более высокое ускорение и устраняет случайные перегрузки, связанные с неправильными операциями управления повышая тем самым эксплуатационную надежность. Автоматический пуск применяется при двигателях как последовательного, так и смешанного возбуждения.

Расчет реостатного пуска сводится к выбору числа реостатных ступеней и построению пусковой диаграммы.

Выбор числа реостатных ступеней в значительной мере определяется принятым ускорением. Чем больше ускорение, тем больше должно быть число пусковых ступеней.

Ступенчатый пуск характеризуется определенной степенью неравномерности, т. е. колебаниями пускового тока, а, следовательно, и силы тяги между минимальными и максимальным значениями. Неравномерность пускового режима оценивается коэффициентом неравномерности:

Источник

Графический расчет ступеней пусковых реостатов

Графический расчет производится в следующей последовательности:

1. По паспортным данным двигателя строят естественную механическую характеристику в относительных единицах.

2. При заданном числе ступеней m задаются либо пиковым моментом (форсированный пуск), либо моментом переключения (нормальный пуск), а затем графически момент переключения или пиковый момент подбирают таким образом, чтобы при соблюдении всех перечисленных принципов расчета получить именно заданное число ступеней.

Рассмотрим пример:

1)Пуск форсированный с числом ступеней m=3.

Рисунок 2.11 – Механические характеристики при графическом расчете пусковых реостатов при форсированном пуске

Задаемся пиковым моментом m1 в относительных единицах. Примем, что m1=2,5.

Значение момента переключения m2 определяется графически, исходя из заданного числа ступеней. Обычно приходится выполнять построение несколько раз. При построении исходят из равенств между собой пиковых моментов m1 и моментов переключения m2 на каждой ступени.

По построенным механическим характеристикам графически измеряют сопротивления ступеней в относительных единицах:

В именованных единицах (Ом):

2)Нормальный пуск с числом ступеней m=3.

Рисунок 2.12 – Механические характеристики при графическом расчете пусковых реостатов при нормальном пуске

Задаемся моментом переключения m2=1,1.

Значение пикового момента m1 определяется графически, исходя из заданного числа ступеней. Обычно приходится выполнять построение несколько раз. При построении исходят из равенств между собой m1 (пиковых моментов) и m2 (моментов переключения) на каждой ступени.

Далее определяются сопротивления ступеней аналогично форсированному пуску.

Источник

Расчет пускового реостата для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

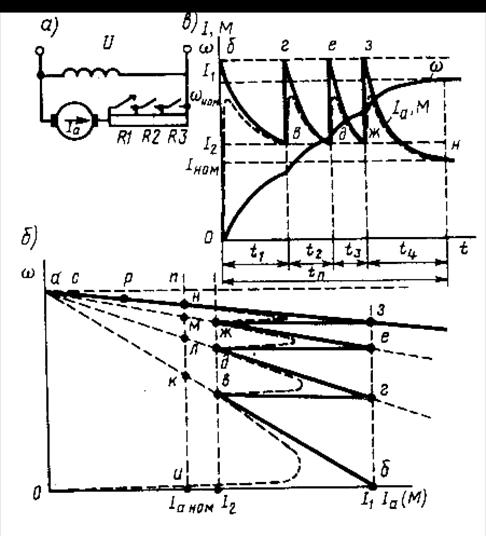

Для уменьшения пускового тока применяют пусковые реостаты или пусковые резисторы (рис. 2.1, а). Сопротивления их должны быть такими, чтобы ток в момент пуска I1=(2…2,5)*IH. В этом случае он не опасен, так как пуск длится кратковременно, а затем искрение и момент снижаются до допустимого уровня. Меньший ток выбирать нецелесообразно, так как пуск слишком затягивается.

а) схема электрическая принципиальная;

б) пусковая диаграмма;

в) изменение скорости, момента и тока якоря в зависимости от времени

Рис. 2.1 – Пуск двигателя постоянного тока параллельного возбуждения

Обычно пусковые реостаты имеют несколько ступеней. Чем больше число ступеней, тем плавнее и быстрее происходит пуск, но при этом усложняется схема управления двигателем и требуется большее количество аппаратов. Секции реостата замыкаются поочередно вручную или автоматически в тот момент, когда пусковой ток уменьшится до некоторого значения тока переключения I2 (рис. 2.1, б). Момент замыкания каждой секции выбирают согласно расчету, а схема настраивается на автоматическое управление пуском в функции времени, тока или напряжения.

Пусковая диаграмма (рис. 2.1, в) представляет собой совокупность нескольких скоростных (механических) характеристик, изображающих на графике пуск двигателя. Момент пуска соответствует точке б, разгон происходит по отрезкам прямых: бе, гд, еж, зн. Точки в, д, ж соответствуют моменту замыкания секций реостата, а отрезки вг, де и жз — возрастанию тока. Если пуск происходит без нагрузки, то он заканчивается в точке с; если с половинной нагрузкой, то — в точке р, а если с номинальной, то — в точке н.

Отрезки на вертикальной линии номинального тока км, лм, мн в некотором масштабе соответствуют сопротивлениям отдельных секций R1, R2, R3, а отрезок нп — сопротивлению цепи якоря двигателя Ra. Отрезок ип пропорционален механической работе двигателя при полностью введенном реостате, а кп — электрическим потерям в трех секциях реостата и в якоре.

Пусковую диаграмму можно построить в относительных единицах: ω * =f(I * ).

График пуска двигателя в зависимости от времени показан на рис. 2.1, в. В начальный момент ток якоря мгновенно или почти мгновенно возрастает от 0 до I1, а затем в течение времени t1 уменьшается по экспоненциальному закону до значения I2. В этот момент замыкается первая секция реостата R1 и ток снова возрастает до значения I1, и т. д.

Экспоненты тока не успевают достичь своих установившихся значений и только последняя, соответствующая работе двигателя на естественной характеристике, достигает некоторого установившегося значения.

Точно так же изменяется во времени электромагнитный момент двигателя. Скорость якоря растет по ступенчатым экспонентам и в конце пуска достигает номинального значения, если пуск происходит при полной нагрузке.

На рис. 2.1, б, в штриховой линией показан реальный пуск. Он отличается от идеального (сплошная линия) тем, что ток в. момент замыкания секций возрастает не мгновенно. Это объясняется противодействием вихревых токов в магнитной системе и ЭДС самоиндукции в обмотке якоря, которые согласно закону Ленца препятствуют изменению тока.

Механические и скоростные характеристики, на которых сказывается влияние этих факторов, называются динамическими в противоположность статическим.

Пример 2

Для двигателя П11 рассчитать величины пусковых сопротивлений графическим и аналитическим способами. Паспортные данные двигателя:

Решение

Номинальное сопротивление двигателя

Относительное сопротивление цепи якоря

Относительный ток переключения

Далее можно решать или аналитическим методом, или графическим, но результаты должны получиться одинаковыми.

Рассмотрим оба метода.

Аналитический метод:

Кратность пусковых токов

Относительные сопротивления ступеней:

Сопоставляем значение тока при полностью введенном сопротивлении в момент пуска и заданного в условии:

Таким образом, сила тока при пуске с реостатом приблизительно совпадает с заданным значением (9,51А » 9,46А).

Графический метод:

Для получения пусковой диаграммы в относительных единицах (рис. 2.2) строим сначала естественную характеристику по двум точкам: холостого хода (ω0 * =1; I * =0) и номинального режима (ωH * = ωH/ω0=315/363,12=0,867; IH * =1). Проводим две вертикальные линии из точек I1 * =2,2 и I2 * =1,5. Строим ступенчатую кривую, причем точка з должна оказаться и на естественной характеристике, и на вертикальной линии, проведенной через точку I1 * =2,2. Восставим перпендикуляры ип из IH * =1 и аn из ω0 * =1, получим точки к, л, м, н.

Масштаб сопротивлений mR=RH/un=51,16/100=0,5116 Ом/мм.

Сопротивления ступеней пускового реостата:

Сопротивление цепи якоря:

Сопоставляя результаты аналитического и графического методов, убеждаемся, что они достаточно близки:

|

Рис. 2.2 – Пусковая диаграмма ДПТ типа П11

Дата добавления: 2015-02-25 ; просмотров: 13454 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Принципы расчета ступеней пусковых реостатов ДПТ НВ

Обычно при расчете пусковых реостатов число ступеней является заданным и определяется стандартной аппаратурой управления. В зависимости от требований, предъявляемых к длительности процесса запуска, различают два вида пуска: нормальный и форсированный.

Под нормальным понимают такой пуск, при котором не предъявляется повышенных требований к продолжительности пуска. Так запускают двигатели, работающие в продолжительном режиме с редкими пусками и остановками, например, двигатели магистральных насосов. В этом случае расчет начинают с выбора момента переключения М2.Обычно его принимают равным

А затем исходя из заданного числа ступеней определяется пиковый момент М1. При этом в любом случае обязательным условием является

Под форсированным понимают такой пуск, при котором по технологическим условиям необходимо, чтобы двигатель запустился как можно быстрее. Такой способ применяется для двигателей, работающих в режиме частых пусков и остановок. Примером является двигатель буровой лебедки. При форсированном пуске расчет начинают с выбора пикового момента М1. При этом его обычно выбирают равным предельному пиковому моменту

Затем, исходя из заданного числа ступеней, подбирают момент переключения М2. Однако в любом случае обязательным условием является

М2

Существует два способа расчета ступеней пусковых реостатов: графический и аналитический.

Источник