В Роскосмосе рассмотрят вариант создания ракеты «Ангара» с возвращаемыми ступенями

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новая версия госконтракта на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур», в который во вторник был внесен ряд изменений, предусматривает модернизацию ракеты-носителя (РН) «Ангара», в том числе изучение вопроса о создании многоразовых ступеней. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«30 июня внесены изменения в государственный контракт на ОКР «Амур» с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о разработке модернизированной версии «Ангары-А5» — «Ангары-А5М», а также эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В» (с кислородно-водородной третьей ступенью). «При этом будет рассмотрен вариант создания РН «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями», — уточнили в Роскосмосе.

Летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5М» начнутся в 2024 году. К этому моменту планируется реализовать ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний.

В пояснениях в бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год ранее сообщалось, что себестоимость «Ангары» к 2024 году будет снижена с 7 до 4 млрд рублей. Ранее в Роскосмосе отметили, что в рамках опытно-конструкторских работ Центр им. Хруничева изготовит несколько ракет «Ангара» по цене менее 5 млрд рублей. Как сообщал ТАСС генеральный директор этого предприятия Алексей Варочко, сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя «Ангара-А5М», предназначенной для запуска пилотируемого корабля «Орел», начнется с 2023 года.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

Источник

Возрождение «Байкала»: что не так с российской многоразовой ракетой?

Многоразовые (вернее, частично-многоразовые ракеты) состоялись. Это железобетонный факт. Компания SpaceX за последние годы уверенно доказала, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 может не просто совершать эффектную вертикальную посадку после запуска, но и быть повторно использованной для других запусков. В теории это открывает неслыханные ранее возможности по снижению цены стартов космических ракет. Но это в теории. Сейчас точки зрения на пользу от многоразовых ракет-носителей сейчас сильно разнятся. Так, глава европейской ArianeGroup Ален Шармо в интервью немецкому изданию Spiegel Online заявил следующее:

Опираясь на его слова, известный российский популяризатор науки Виталий Егоров называет главным препятствием на пути многоразовости ограниченность грузопотока на орбиту.

Но здесь нужно озвучить ряд нюансов. Во-первых, европейцы из ArianeGroup никакой многоразовой ракеты не имеют. Современные конструкторы из Европы вообще далеки от создания аналога тяжелой Falcon 9, несмотря на представленный ранее странный концепт Adeline. Не будут же в ЕС официально признавать отставание от SpaceX: тем более, в преддверии испытании новой европейской ракеты Ariane 6, которая не сможет похвастаться многоразовостью. По крайней мере, на первом этапе. Во-вторых, рынок космических запусков, как и любой другой, на месте не стоит. И что будет через десять-пятнадцать лет, никто не сможет точно спрогнозировать. Но с большой долей вероятности многоразовые ракеты смогут хорошо в него вписаться, даже если они будут обеспечивать экономию средств в 10-15% в сравнении с одноразовыми стартами. В современном мире это очень серьезная заявка на успех.

Что есть и что будет

Вообще, идея создать российскую многоразовую ракету зародилась не на пустом месте. И дело тут вовсе не в советских проектах и даже не в американской SpaceX. Достаточно вспомнить российский проект «Корона», работы в рамках которого началась еще в 1992 году. Намеревались создать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлетом и посадкой: носитель легкого класса, который смог бы выводить на низкую опорную орбиту до семи тонн грузов. Степень многоразовости РН в целом — 100 полетов, отдельных ее элементов — не менее 25. Сейчас сложно говорить о ее перспективах, но, похоже, все в прошлом. Новостей о «Короне» давно нет, а новая стратегия Роскосмоса явно не благоволит новым-старым (уж простите за такой каламбур) отечественным разработкам. Рогозин четко обозначил несколько основных самых важных направлений и пока что не собирается их пересматривать. Сюда, в частности, входят многострадальная «Ангара», новая ракета «Союз-5» и, конечно, «Федерация» (перспективы последней, к слову, все равно очень туманны). Сейчас похоже, этот список пополнился перспективной многоразовой ракетой легкого класса.

В последние месяцы про такой носитель слышно все чаще. Сама по себе идея кажется очень богатой. Ведь сейчас отчетливо видна «мода» не столько на многоразовые ракеты, сколько на ракеты-носители легкого класса. Логика проста: они дешевые, при этом смогут выводить на орбиту какую-то часть коммерческих грузов. То есть, легкие/сверхлегкие ракеты-носители в ближайшие несколько лет имеют все шансы прочно укрепиться на рынке. Falcon 9 им не угрожает — он претендует на другую нишу. Как, впрочем, и перспективная многоразовая ракета от Blue Origin под названием New Glenn.

Со стороны все выглядело хорошо. Но вот дальше начались странности. В августе этого года на авиационном форуме в Ульяновске сын Дмитрия Рогозина генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин заявил о работах в рамках далеко не новой, но ранее никем не реализованной и весьма неоднозначной концепции, которая сильно отличается от того, что создал Маск. Речь идет о возвращаемой ступени самолетного типа.

– добавил гендиректор ПАО «Ил».

То есть, возврат первой ступени можно будет осуществлять примерно так же, как возвращались челноки «Спейс Шаттл» и «Буран».

Сразу бросаются в глаза откровенно ошибочные формулировки. «На морскую платформу садиться некуда» нельзя назвать аргументом, ведь посадки первой ступени ракеты Falcon 9 проводили, в том числе, на площадки на земле и это не было проблемой. К тому же, по словам академика Российской академии космонавтики Александра Железнякова, у компании «Ил» нет достаточного опыта проектирования таких систем.

Академик отметил, что дороговизна описанного «самолетного» подхода была понятна экспертам еще в 80-е. Вероятно, это одна из причин, по которой «не выстрелил» проект «Байкал». Напомним, речь шла про многоразовый ускоритель первой ступени ракеты-носителя «Ангара». Основная идея проекта заключалась в том, чтобы выполнивший задачу ракетный ускоритель, отделившись от носителя, автоматически возвращался к месту старта и приземлялся по-самолетному. Разрабатывал проект ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.

Тем не менее, отказываться от многоразовой ракеты легкого класса российские специалисты, судя по всему, не намерены. Уже в сентябре в Фонде перспективных исследований заявили, что в ближайшие четыре года российские конструкторы создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени такого носителя. Работу непосредственно над проектом, получившим название «Крыло-СВ», начнут в первой половине 2019 года.

Источник отметил, что «полным ходом» идет подготовка техзадания. Изготовлять ступени хотят с использованием исключительно российских материалов: головным исполнителем является ЭМЗ им. Мясищева. Обратно на Землю ступень будет возвращаться на гиперзвуковой скорости. В ФПИ заявили, что для отработки автоматической посадки и дозвуковых режимов полета будут использовать дозвуковые демонстраторы, в то время как для отработки гиперзвуковых режимов, используют, соответственно, гиперзвуковые.

Реализовать проект намерены в широкой кооперации с целым рядом российских предприятий. Создание демонстратора профинансирует Фонд перспективных исследований, а затем «Крыло» намерены включить в федеральную программу.

Более детальные сроки на сегодня неизвестны, как неизвестна роль в нем Алексея Рогозина. Неприятное чувство здесь может сгладить только вышеупомянутый европейский проект Adeline, который, в принципе, при всей туманности технической формулировки, концептуально близок к тому, о чем сейчас говорят российские чиновники. Независимых экспертов, судя по всему, даже это не «греет».

– заявил недавно Виталий Егоров.

Опять же, проекты проектами, а на практике космическую ракету «самолетного» типа еще никто не реализовал. Да и не факт, что реализует. История с канувшими в лету российскими космическими проектами наглядно это демонстрирует.

Источник

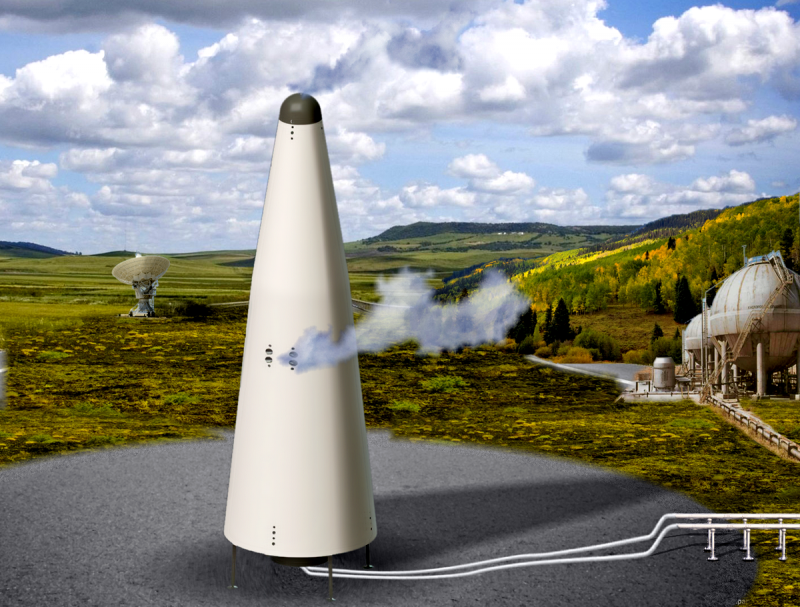

«Байкал» — многоразовая ступень для ракеты «Ангара»

Проект «Байкал» возник в России в 2000 году. Он представляет собой ускоритель для ракет семейства «Ангара», главной особенностью которого является возможноcть многократного использования. Благодаря этому стоимость запуска 1 кг на орбиту уменьшится в 1,5 раза.

«Байкал» обладает длиной около 28 м, размахом крыльев свыше 17 метров и высотой в 8,5 метров. Он будет оборудоваться жидкостным двигателем «РД-191М» с тягой в 234 тонны, работающим на топливной паре «кислород-керосин». Для возврата на землю будет использоваться турбореактивная установка, обладающая тягой в 5 тонн, а также раскладные крылья и хвостовое оперение.

На скорости 7 тысяч км/ч модули отделяются от второй ступени «Ангары», а при снижении скорости до 500 км/ч включается двигатель возврата. «Байкал» может пролететь около 400 км и приземлиться по самолётному типу с использованием шасси. При посадке на аэродром его скорость падает до 280 км/ч, при этом пробег составляет не менее 1,2 километра — требуется ВПП класса «Г» или выше.

Ускоритель планируется устанавливать на несколько модификаций двухступенчатой ракеты «Ангара» в качестве первой ступени. Младшая в линейке — «А1-В» со стартовой массой в 169 тонн будет оборудоваться одним ускорителем, «А3-В» — двумя, при этом её масса составит около 450 тонн. «А5-В» будет оборудоваться сразу четырьмя модулями (масса ракеты дойдёт до 700 тонн). Максимальный ресурс модуля определяется в 25 пусков.

Полноразмерная модель «Байкала» была продемонстрирована на крупнейшем российском авиасалоне «МАКС» в 2001 году. Сейчас первоочередным решением для ракет «Ангара» являются универсальные ракетные модули (УРМ) однократного использования. Следующим шагом станет внедрение «Байкала» в качестве первой ступени «Ангары».

Источник

Многоразовая космическая система Байкал-Ангара

«Байкал» — проект многоразового ускорителя (МРУ) первой ступени ракеты-носителя «Ангара». Основная идея проекта состоит в том, чтобы выполнивший задачу ракетный ускоритель, отделившись от носителя, автоматически возвращался к месту старта и приземлялся на самолётную взлётно-посадочную полосу как крылатый беспилотный летательный аппарат.

Ускоритель может применяться как в составе РН семейства «Ангара» лёгкого, среднего и тяжёлого классов, так и в составе других ракетных комплексов. «Байкал» спроектирован в ОАО НПО «Молния» по заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

«Байкал» оснащён уникальной автоматической системой управления, обеспечивающей сопровождение полёта на всех этапах с момента старта в составе РН до посадки на аэродром, входящий в состав космодрома Плесецк. Традиционная самолетная аэродинамическая схема многоразового ускорителя «Байкал» была признана наиболее эффективной по сумме показателей, главными из которых являются необходимость интенсивного торможения ускорителя после разделения для минимизации удаления от точки старта и требование высокого аэродинамического качества при дозвуковом полете к аэродрому посадки на этапе возвращения.

Применение многоразового ускорителя ракетной ступени «Байкал» позволит:

полностью или частично ликвидировать зоны отчуждения в районах падения отработавших ступеней РН.

В зависимости от класса ракеты-носителя Ангара используется разное число многоразовых ускорителей:

Легкий класс — один ускоритель

Средний класс — два ускорителя

Тяжелый класс — четыре ускорителя

При этом один и тот же экземпляр многоразового ускорителя может использоваться в составе ракет-носителей разных классов.

Сухая масса 17,8 т

Масса при посадке 18 т

Длина 28,5 м

Высота 8,5 м

Размах поворотного крыла 17,1 м

Радиус возвращаемого полёта 410 км

Тип и тяга (зем./пуст.) ракетного двигателя ЖРД РД-191М (1 шт.), 196 тс / 212,6 тс

Топливная пара — сжиженный кислород и керосин

Допустимое количество полётных использований 10 (с доведением до 25)

Тип и тяга двигателя для возвратного полёта ТРД, максимальная тяга 5 тс

Число Маха при разделении со II ст. 5,64

Посадочная скорость 280 км/ч

Пробег при посадке 1200 м

В ГКНЦ Хруничева утверждают: Практически мы завершили переговоры о разработке подобной ступени для ракеты-носителя Ариан-5 Европейского космического агентства.

Многоразовый ускоритель «Байкал» создан на базе универсального ракетного модуля, спроектированного для РН «Ангара». Он включает маршевый ракетный двигатель, топливные баки для жидкого кислорода и керосина, а также элементы системы управления РН. Для возврата к месту старта и посадки на аэродром многоразовый ускоритель «Байкал» оснащен прямым поворотным крылом, хвостовым оперением, шасси, воздушно-реактивной двигательной установкой (ВРДУ), реактивной системой управления, дополнительным оборудованием.

На этапе выведения крыло сложено вдоль корпуса многоразового ускорителя, а после разделения со второй ступенью оно поворачивается в рабочее положение для автономного полета на этапе возвращения.

Несмотря на использование ряда уникальных технических решений, ускоритель имеет минимальную стоимость изготовления и эксплуатации, что делает его создание реальным в условиях дефицита финансовых ресурсов. Значительная часть его систем и агрегатов уже отработана на других изделиях и освоено в производстве. Сюда относятся: сам универсальный ракетный модуль, воздушно-реактивные двигатели, двигатели реактивной системы управления, шасси и др.

На многоразовый ускоритель «Байкал» получен патент на изобретение в Российской Федерации.

Этой теме уже почти 20 лет, и она заглохла из-за проблем с самой ракетой Ангара. Однако недавно она снова возродилась — в виде проекта Крыло-СВ.

Крыло-СВ — многоразовая крылатая ступень ракеты лёгкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищён 29 мая 2019 года в Фонде перспективных исследований. Он выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО ЭМЗ имени В.М. Мясищева. Планируется создание полнофункционального лётно-экспериментального демонстратора (ЛЭД) с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта, выхода на необходимую высоту, полёт на дозвуковых и гиперзвуковых режимах, заканчивая возвращением с автоматической посадкой. Для ступени специально разрабатывается двигатель «Вихрь». В основу «Крыла-СВ» легла конструкция крылатой ракеты «Байкал», работы над которой велись в Центре имени Хруничева.

Распоряжением главы Роскосмоса в ЦНИИмаш создается экспериментальное «Конструкторское бюро им. Бартини», первой темой которого станет разработка легких многоразовых ракет, на базе прошедшего одобрение аванпроекта «Крыло-СВ». Работать в нем будут молодые специалисты Роскосмоса, а также инженеры, уволившиеся из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Испытание авиационного полета ракеты в режиме сброса ракеты в воздухе без вертикального старта с космодрома, предполагается выполнить в 2020 году.

Первое полноценное испытание со стартом с земли на полигоне «Капустин Яр», дальнейшим выходом на необходимую высоту и возвращением с посадкой планируется провести на рубеже 2023 года.

Источник