Какие покои Екатерины II есть в Зимнем дворце? — Антресоли и потайные лесенки императрицы

Зимний дворец, архитектурный памятник XVIII века, некогда служил императорской резиденцией, местом жительства царей. Красивейший архитектурный ансамбль Зимнего дворца является одним из главных символов Санкт-Петербурга, уникальным объектом и меккой международного туризма.

Ныне существующий дворец — 5-й по счёту, построенный в 1754—1762 годы. В то время он стал самым высоким жилым зданием в городе на Неве, в нём насчитывалось около 1500 комнат. Началось возведение дворца при Елизавете Петровне, которая не дожила до окончания строительства. Принимал работу в 1762 году уже Пётр III, но тогда строители только закончили отделку фасадов, а многие внутренние помещения ещё не были готовы. Строительство Зимнего дворца было завершено уже при Екатерине II.

Сейчас Зимний дворец является одним из зданий Эрмитажа, начало коллекций которому положила Екатерина Великая. Знаменитое здание в центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади, во многом связано с именем этой царицы. И многим туристам в наши дни интересно, сколько комнат Екатерина II занимала во дворце, какие это и сохранили ли они свои исторические очертания, чтобы можно было сегодня прикоснуться к истории. Рассказываем обо всём этом.

Бывшие покои Екатерины II в Зимнем дворце

Императрица Екатерина II прожила в Зимнем дворце все годы своего правления, с 1962 по 1796-й, — 34 года. В начале царствования в её половину входило только 9 покоев как личного, так и представительского характера. Вполне естественно, что в 1790-х годах, к концу правления императрицы, число апартаментов изменилось. Они по-прежнему продолжали занимать восточную часть Зимнего дворца от Иорданской лестницы и до половины её сына, наследника Павла Петровича.

Парадную половину императрицы Екатерины II открывали «два проходных покоя» (зал № 193), за ними следовала Арабесская перед галереей, к которой с востока примыкала Столовая камер-пажей и официантов (№ 194). За Белой галереей (№ 195) располагалась Штатс-дамская (№ 195 — юго-восточная часть). Перед Штатс-дамской (№ 197 — восточная часть) находился Буфет (№ 196 — северная часть). Далее следовали Большая лестница, называвшаяся Красной (№ 196), Предцерковный зал (№ 270) и Церковь во имя Спаса Нерукотворного образа (№ 271).

Из Предцерковного зала можно было пройти в Столовую (№ 269) и Буфетную через пост лейб-гвардии Конного полка Рейтары (№ 196 — южная часть). В личные покои Екатерины II можно было попасть с Дворцовой площади, поднявшись по Малой лестнице. Эта лестница выходила к Столовой (№ 269). Сегодня на её месте находится Комендантская лестница. Известный историк М. И. Пыляев описывал эту часть Зимнего дворца следующим образом:

…взойдя на Малую лестницу, входили в комнату, где на случай скорейшего исполнения приказаний государыни стоял за ширмами для статс-секретарей письменный стол с чернильницей. Комната эта была окнами к Малому дворику; из нея вход был в уборную; окна последней комнаты были на Дворцовую площадь.

Здесь стоял уборный стол, отсюда были две двери: одна направо, в бриллиантовую комнату, а другая налево, в спальню, где государыня обыкновенно в последние годы слушала дела. Из спальни прямо выходили во внутреннюю уборную, а налево — в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижние покои, а другой прямо через галерею в так называемый «Ближний дом»; здесь государыня жила иногда весною….

За Зеркальным кабинетом с окнами на Малый дворик располагались две комнаты камер-юнгферы Екатерины II Марии Саввишны Перекусихиной (№ 263–264).

Потайные лесенки в Зимнем дворце

Личные покои Екатерины II в Зимнем дворце были сплошь пронизаны небольшими лесенками. Были и потайные лесенки, одна из которых связывала антресоли с Библиотекой. Эту потайную лесенку оформили под библиотечный шкаф красного дерева, а одна из его створок служила дверью, через которую можно было пройти на лесенку и подняться на антресоли.

Примечательно, что в начале правления Екатерины II потайные лесенки не были «бирюльками». т.е. не строились лишь для потешных игр. Они приносили пользу в то время, когда дворцовые перевороты были не только на слуху, но и постоянной угрозой. В годы правления императрицы Екатерины II её неоднократно пытались свергнуть. Но никому этого не удалось сделать, и до Зимнего дворца никто не добрался. Так, что со временем эти лесенки стали рассматриваться как таинственный декор.

Антресоли императрицы Екатерины II

С антресолями Екатерины II связана очень важная страница жизни Зимнего дворца. Сейчас полагают, что современный Эрмитаж на Дворцовой площади буквально «вырос» из скромных антресолей этой императрицы.

Антресоль — верхний полуэтаж, встроенный в объём основного этажа в особняках XVIII века и первой половины XIX века. Приходилось либо делить большие окна этажа, либо устраивать низенький этаж с самостоятельными, сравнительно малой величины окнами. Антресолью также называли верхнюю часть высокой комнаты, разделённой на два полуэтажа.

Антресоли 1-го этажа

В Зимнем дворце с 1763 года на антресолях первого этажа находилась мыльня, построенная по проекту архитектора Ж.-Б. Валлен-Деламота. В неё вошли 3 помещения. По описаниям 1790-х годов, в банный комплекс уже были включены: Купальня (№ 272); под ризницей Большой церкви (№ 701) находилась Уборная и непосредственно под алтарем — обширная Баня с бассейном. Баня, или мыльня, которая была обита от пола до потолка липовыми деревянными панелями.

В Купальню можно было спуститься по небольшой деревянной лесенке из личных покоев императрицы. Помещения окнами выходили на Дворцовую площадь и Миллионную улицу. Там же, на антресолях, находился кабинет со спальней для графа Григория Орлова, а позже жили и последующие фавориты царицы.

Китайские антресоли

Также у императрицы в Зимнем дворце были 4 небольшие комнаты, которые назывались Зелёными антресолями. Именно в эти помещения складировались различные предметы, коллекционированием которых Екатерина Великая увлекалась в те или иные годы своей жизни. Поначалу собрание не носило систематизированного характера, но по мере его разрастания вещи стали «раскладывать по полочкам», после чего на этих антресолях остались экспонаты восточного происхождения, и антресоли стали называть Китайскими.

Нередко императрицей использовались антресоли в качестве места для принятия обедов в кругу близких людей. Екатерина обожала подобный антураж, где изысканно сочетались уют, экзотика и роскошь. Впоследствии, признавая их огромнейшее значение для истории, антресоли периодически ремонтировали, причём, с сохранением исторических интерьеров. Об этом свидетельствует записка вице-президента Гоф-интендантской конторы графа П. И. Кутайсова, датированная началом 1833 года. Тогда Кутайсов писал Николаю I:

Все прочее подверглось влияниям моды, кроме Китайских антресолей времен новейших, но напоминающих эпоху царствования Екатерины II, столь славную для России. Совершенно будучи уверен, что сохранение сих памятников полезно как для истории, так и для археологии, я имею честь представить о возобновлении нынешним временем сих комнат. Сие тем более кажется мне удобным, что Камерцал-мейстерская весьма богата отличными Китайскими произведениями, лежащими там без всякого употребления несколько десятков лет и бесполезно подвергающихся порче…

Реставрация Китайских антресолей Екатерины II продолжалась с 1833 по 1835 год. Работы велись под руководством архитектора Л. И. Шарлеманя 2-го. Однако всё было напрасным. Пожар в Зимнем дворце 1837 года погубил Китайские антресоли. К сожалению их восстанавливать не стали.

Бывшие и оставшиеся покои Екатерины II

Если в начале правления у императрицы было всего 9 покоев, то к концу правления их насчитывалось 20. В архивных документах имеется еще один перечень помещений на половине императрицы Екатерины II: 1. Главный приход и большая вхожая лестница; 2. Парадные три антикамеры; 3. Аудиенция (Тронная зала); 4. Столовая; 5. Мундшенкская; 6. Лестница на все этажи; 7 и 8. Две проходные комнаты; 9. Парадная опочивальня; 10. Уборная; 11. Комната для камердинеров; 12. Опочивальня; 13. Будуар; 14. Кабинет; 15. Библиотека; 16. Лестница для хода Ея Величества; 17. Комната с антресолью (в ней — печь-лежанка); 18. Спальня; 19 и 20. Две комнаты.

Увы, сейчас лишь малая часть из покоев Екатерины II сохранила очертания 1790-х годов. В последующие годы множественные ремонты и перепланировки исказили облик и «географию» покоев императрицы. К примеру, современный Александровский зал занимали Совет, Сержантская и Кавалергардская, затем шли Тронная Екатерины II с залом для аудиенций, Кавалерская с эркером-фонариком и Бриллиантовая комната (№ 279). Но ещё есть на, что посмотреть, и вы теперь знаете, где и что находилось.

- Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2

- Ближайшие станции метро: «Адмиралтейская» (680 м); «Гостиный двор» (1,2 км); «Невский проспект» (1,2 км)

Источник

Легенды и мифы зимнего

Легенды и мифы зимнего

Любой старый дом со временем обрастает легендами и мифами. Зимний дворец был просто обречен на такие мифы. Мифы возникали очень разные. Большая их часть связана с бытованием дворца в качестве главной императорской резиденции, меньшая – с политическими событиями, происходившими в его стенах.

Самая известная легенда связана с историями о подземных ходах, связывавших Зимний дворец с дворцами, расположенными не только вдоль Дворцовой набережной, но и с другими резиденциями. Для возникновения такой легенды имелись все основания. Во-первых, подземный или иной скрытно расположенный ход – это стандарт любой резиденции первого лица с незапамятных времен. Во-вторых, подземные ходы соединяли Гатчинский дворец с Серебряным озером или здание Кухни и Александровский дворец в Царском Селе.

В Петербурге всегда ходило много слухов о подземных ходах. Например, многие утверждали, что своими глазами видели рельсы, проложенные в подземном ходе, соединявшим Зимний и Мариинский дворцы. Много говорили о подземном ходе, якобы проложенном вдоль Дворцовой набережной, от Зимнего до Мраморного дворца. Были слухи о подземном ходе, якобы прорытом по распоряжению Николая II под Невой от Зимнего дворца до особняка Матильды Кшесинской на Петроградской стороне. Аргументы о том, что в начале XX в. прорыть подземный ход под Невой было технически невозможно, как и невозможно утаить работы такого масштаба от императрицы Александры Федоровны, во внимание категорически не принимаются.

Еще одна из устойчивых, «стандартных» легенд Зимнего дворца повествует о привидениях, гуляющих по его залам. Иногда по залам «прогуливаются» лица из ближайшего окружения монархов. Иногда – сами монархи. По одной из легенд, буквально за несколько дней до своей смерти Екатерина II увидела собственный призрак. Ночью фрейлины, дежурившие у дверей спальни императрицы заметили, как она со свечой в руках направляется в тронный зал. Вслед за тем они услышали звонок из спальни, которым вызывалась дежурная прислуга. Фрейлины отворили дверь в спальню и увидели императрицу, лежавшую в постели. Оказалось, что она слышала чьи-то шаги, мешающие ей спать. Узнав от фрейлин, что она только что прошла в тронный зал, Екатерина II оделась и отправилась туда, вслед за своим фантомом. Войдя в тронный зал, Екатерина II якобы увидела саму себя, молча сидящую на троне. От этого зрелища она упала в обморок.

Подземный ход от Александровского дворца к Кухонному флигелю

Подземный ход от Гатчинского дворца к Серебряному озеру

В XIX в. в залах Зимнего дворца чаще всего «встречали» призраки Николая I и Александра II. В Советский период «завсегдатаем» Зимнего дворца стал Николай II, его не единожды видели сотрудники музея на «служебной» территории бывшей императорской резиденции. Особенно убедительно слухи воспринимались после несанкционированного срабатывания высокотехнологичной сигнализации.

Как каждый старый дом, Зимний дворец накапливал некий дворцовый фольклор, постепенно он превращался в устойчивые дворцовые легенды, передававшиеся из поколения в поколение. Эти легенды и слухи, как правило, по причине их скандальности оседали в дневниках или изредка оставляли свой след в мемуарах. Некие отголоски этой ныне прочно утраченной устной «дворцовой» традиции дошли до нас в намеках, обмолвках, в публикациях сначала «революционной», а затем и «желтой прессы», падкой на такую «информацию».

Одной из таких сплетен-слухов является устойчивая легенда о том, что младшие сыновья Павла I рождены от гоф-фурьера Зимнего дворца Даниила Григорьевича Бабкина, который был моложе императрицы Марии Федоровны на 12 лет. Уж очень многим бросалась в глаза разница во внешнем облике Николая I и его отца. Греческий профиль рослого Николая Павловича никоим образом не совмещался с маленьким, курносым Павлом I.

Отметим и то, что подобные мезальянсы случались в жизненной практике европейских дворов. Например, аналогичные легенды имелись в истории Букингемского дворца времен вдовствующей королевы Виктории (1819–1901). Все с пониманием относились к ситуации, когда молодые женщины оказывались вдовами, запертыми в стенах дворцов. Если все обставлялось прилично, то на подобные альковные истории просто закрывали глаза.

Возвращаясь к императрице Марии Федоровне (супруге Павла I), вспомним о том, что Павел I по совету врачей прекратил с ней супружеские отношения в 1788 г., с чем 29-летняя молодая женщина была категорически не согласна. В результате у императрицы, что называется, могли иметься «связи».

С. С. Щукин. Парадный портрет императора Павла I. 1798 г.

Виже-Лебрён. Парадный портрет императрицы Марии Федоровны. 1799 г.

Можно полагать, что гвардейские стати российских императоров «обеспечила» кровь Марии Федоровны, женщины с античным профилем, внушительных пропорций и довольно высокого роста. Можно утверждать, что Мария Федоровна, закованная в броню дворцового церемониала, не могла опуститься до дворцового камер-фурьера.

Однако известно письмо Павла I к Ф. В. Растопчину от 15 апреля 1800 г.: «Дражайший Федор Васильевич… Вам, как одному из немногих, с горечью признаюсь, что холодное, официальное отношение ко мне цесаревича Александра меня угнетает. Не внушили ли ему пошлую басню о происхождении его отца мои многочисленные враги. Тем более это грустно, что Александр, Константин и Александра – мои кровные дети. Прочие же. Бог весть. Мудрено, покончив с женщиной все общее в жизни, иметь от нее детей. В горячности моей я начертал манифест: „О признании сына моего Николая незаконным“, но Безбородко умолил меня не оглашать его. Но все же Николая я мыслю отправить в Вюртемберг, к „дядям“[1029] с глаз моих: гоф-фурьерский ублюдок не должен быть в роли российского великого князя – завидная судьба. Дражайший граф, письмо это должно остаться между нами. Натура требует исповеди, и от этого становится легче жить и царствовать. Пребываю к Вам благосклонный Павел»[1030].

Если же отвлечься от дворцовых легенд, то гоф-фурьер Д. Г. Бабкин (17 декабря 1771 – 19 декабря 1858) – это реальный персонаж, всю жизнь проживший в Зимнем дворце. К 1828 г. он прослужил в Зимнем дворце 38 лет. Службу при Императорском дворе Бабкин начал конюхом. Затем, 24 июля 1790 г., перешел в истопники. 8 июня 1793 г. Бабкина сделали лакеем «по соизволению покойного императора Александра Павловича»[1031]. 31 мая 1799 г. Бабкина повысили до тафельдекеря; 3 марта 1800 г. он стал гоф-фурьером. 6 декабря 1815 г. «по высочайшему повелению за усердную службу» Бабкина произвели в IX класс «с оставлением при прежней должности».

Следует иметь в виду и то, что карьерный взлет Бабкина начался на половине великого князя Александра Павловича и дошел до пика именно в период его царствования. Трудно предположить, что гипотетическую связь Марии Федоровны могли пропустить ее недоброжелатели и не доложить о ней Павлу I. А с учетом холерического темперамента Павла I при малейшем подозрении Марии Федоровне, а уж тем более Бабкину, мало бы не показалось…

Карьера Бабкина оказалась стремительной. За 10 лет он прошел путь от дворцового конюха до гоф-фурьера, а конкуренция среди слуг в Зимнем дворце была очень плотной. Но заметим, что для Зимнего дворца подобная феерическая карьера не являлась чем-то из ряда вон. Как известно, мальчишка-турок, попавший в плен к русским, со временем превратился сначала в брадобрея и камердинера наследника престола великого князя Павла Петровича, а затем в графа Ивана Павловича Кутайсова (1759–1834).

Даниил Бабкин сопровождал Александра I во всех его многочисленных поездках по Европе во время наполеоновских войн. Поэтому 2 ноября 1816 г. «по Именному указу за отличную службу во время трех походов за границею» его произвели в камер-фурьеры VI класса. Получал Бабкин и подарки. Александр I поощрил своего камер-фурьера (28 января 1825 г.) 300 руб., выданными из Кабинета. Николай I «за понесенные им труды во время печального шествия из Таганрога с телом в Бозе… всемилостивейше» 2 мая 1826 г. пожаловал Бабкину бриллиантовый перстень.

Судя по всему, Бабкин действительно был незаурядной личностью. У него имелась семья, и всех своих трех сыновей он воспитал и дал образование на «царские деньги», получая по 1000 руб. на каждого ежегодно, «до окончания наук». Обучение старшего сына Бабкина оплатил Александр I, а на двух младших[1032] деньги дал (12 апреля 1828 г.) Николай I.

Видимо, сам Николай Павлович был прекрасно осведомлен о циркулировавших по дворцу слухах. Свидетельством тому служит эпизод конца 1830-х гг., связанный с намечавшейся женитьбой будущего Александра II на гессен-дармштадтской принцессе Максимилиане-Вильгельмине-Августе-Софии-Марии. Тогда о молодой принцессе говорили, что она является внебрачной дочерью Вильгельмины Баденской, великой герцогини Гессенской, и ее камергера барона фон Сенарклен де Гранси. Когда князь А. Ф. Орлов доложил об этом Николаю I, император обронил: «А мыто с тобой кто? Пусть кто-нибудь в Европе попробует сказать, что у Наследника Русского престола невеста незаконнорожденная!»[1033]. Это царское «А мы-то с тобой кто?» – очень характерно в контексте рассматриваемой легенды[1034].

Глава Временного правительства А. Ф. Керенский

Бегство А. Ф. Керенского из Зимнего дворца

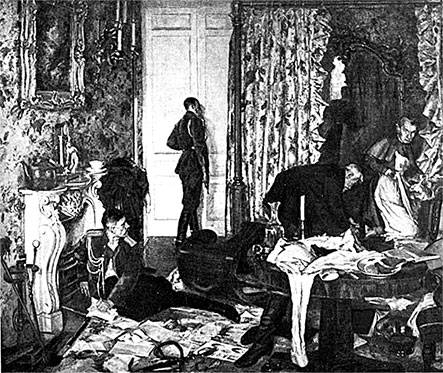

Если обратиться к «политическим легендам» Зимнего дворца, то самый заметный след среди них оставили события ночи «штурма Зимнего» (с 25 на 26 октября 1917 г.). Мифотворчество об этом дне шло как со стороны «красных», так и «белых». Спектр легенд довольно широк, поэтому остановимся только на некоторых из них. Например, о бегстве в ночь штурма из Зимнего дворца главы Временного правительства А. Ф. Керенского в костюме сестры милосердия. В учебнике по «Истории СССР» для 10-го класса имелась репродукция картины Кукрыниксов, на которой Керенский натягивает на себя платье с красным крестом сестры милосердия. Но сегодня хорошо известно, что А. Ф. Керенский покинул Зимний дворец за сутки до его штурма в открытом автомобиле, одолженном в американском посольстве.

Женский ударный батальон на защите Зимнего дворца

Женский ударный батальон М. Бочкаревой (на заднем плане)

Этот миф, столь удачно запущенный в общественное сознание монархистами и подхваченный большевиками, буквально «жег» эмигранта Керенского. Встретившись с видным советским журналистом в 1966 г. А. Ф. Керенский прежде всего заявил: «…Ну скажите там, в Москве, – есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего дворца в женском платье!

– Александр Федорович, но это же не большевики придумали, – ответил я. – Об этом впервые написал младший брат начальника юнкерской школы, которая должна была оборонять Зимний…

– Да они ж меня все ненавидели и ненавидят! – взорвался Керенский. – Они ж монархисты… Вы знаете, как они меня называли? „Александра Федоровна“! Они намекали на то, что я якобы спал на кровати императрицы Александры Федоровны. А я, клянусь Богом, там не спал!». В последней фразе – еще один отголосок одной из легенд Зимнего дворца.

Из «белых» легенд известны истории о том, что в ночь штурма Зимнего дворца императорскую резиденцию полностью разбила артиллерия большевиков. Много говорили о том, что большевики разграбили Зимний дворец и Императорский Эрмитаж. Не обошли слухами и «бочкаревских дур» – «Женский ударный батальон смерти». Якобы весь личный состав батальона изнасиловали революционные матросы. Это не так, поскольку еще до начала «штурма», около 22 часов, ударницы выслали парламентеров с просьбой выпустить их из дворца. Комиссар ВРК В. Антонов-Овсеенко потребовал их полного разоружения, так как они уже приняли участие в боевых действиях. После этого вереница ударниц, сдав оружие, потянулась из Комендантского подъезда в сторону Миллионной улицы. Сначала их временно разместили в казармах Павловского резервного полка, затем перевели на Петроградскую сторону в казармы Гренадерского полка. Как писал В. Маяковский:

Тогда, конечно, не обошлось без эксцессов, поскольку ударниц подвергали всяческим оскорблениям. Но вскоре Петроградский совет принял решение о возвращении арестованных ударниц на место их дислокации в Левашово. В середине ноября 1917 г. Женский батальон расформировали.

Кстати, командира Женского батальона поручика М. Л. Бочкаревой в Зимнем дворце на момент штурма не было. Поэтому в качестве примера отчаянного исторического мифотворчества приведем отрывок из мемуаров одного из «защитников» Зимнего дворца, в котором описывается «геройская смерть» Марии Бочкаревой, командовавшей «батальоном смерти»: «Наше положение становилось критическим: водопровод был кем-то и где-то закрыт, электричество выключено[1035], и, по сообщению „разведчиков“, красногвардейцы, матросы и солдаты Преображенского запасного батальона пробрались в чердачное помещение дворца. Вскоре мы ясно расслышали, что над нашей штабной комнатой сверху разбирается потолок. Я приказал во всех проходах и лестницах устроить баррикады из имеющейся в покоях мебели.

В начале 4-го часа[1036] за баррикадами появились большевики. Начался форменный комнатный бой, длившийся более часу, пока окончательно не стемнело. Нападавшие, которые оказались пьяной толпой, покинули дворец, и мы несколько вздохнули. Где-то нашелся ящик со свечами, и я стал обходить наши баррикады. Что представилось нашим глазам при тусклом свете мерцающих свечей, трудно описать. Пьяная ватага, почуяв женщин за баррикадами, старалась вытащить их на свою сторону. Юнкера их защищали. Груды убитых большевиков удвоили высоту и ширину баррикад, получился словно бруствер из трупов[1037]. Тем не менее большинство ударниц все же попали в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, я описать не могу – бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы и при посредстве воткнутых в них штыков посажены вертикально на баррикады. Обходя весь наш внутренний фронт, мы наткнулись в коридоре, у входа в Георгиевский зал, на жуткую кучу: при свете огарков мы увидали человеческую ногу, привязанную к стеклянному канделябру, груда внутренностей, вывалившихся из живота, из-под которого вытягивалась другая нога, прижатая мертвым телом солдата; по другую сторону вытянулся красногвардеец, держа в зубах мертвой хваткой левую руку жертвы, а в руках оборванную юбку. Голову жертвы покрывала нога матроса, который лежал поверх. Чтобы разглядеть лицо женщины, нам пришлось оттянуть труп матроса, но это было нелегко, так как она в борьбе зубами вцепилась в ногу матроса, а правой рукой вогнала кинжал ему в сердце. Все четверо уже окоченели. Оттащив матроса, мы узнали командиршу ударниц»[1038]. Заметим мимоходом, что якобы столь эффектно погибшая «командирша ударниц», героически «вцепившаяся в ногу матроса» и «вогнавшая кинжал ему в сердце», – это Мария Леонтьевна Бочкарева, расстрелянная в Красноярске чекистами в мае 1920 г.

Так создавались легенды, многие из них живут и по сей день…

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник