ПЛАСТОВЫЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА

Жидкости и газы находятся в пласте под определенным давлением, которое называется пласто-в ы м.

Пластовое давление — показатель, характеризующий природную энергию. Чем больше пластовое давление, тем большей энергией обладает пласт.

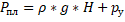

Начальное пластовое давление, т. е. давление в пласте до начала его разработки, как правило, находится в прямой связи с глубиной залегания нефтяного (газового) пласта и может быть приближенно определено по формуле

где Рпл.н — начальное пластовое давление, Па; Я— глубина залегания пласта, м; р — плотность воды, кг/м 3 ; g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с 2 (для приближенных расчетов принимают g=10 м/с 2 ); 10 4 — переводный коэффициент,

Обычно пластовое давление бывает больше или меньше вычисленного по формуле (1.9). Точное его значение определяют при непосредственных замерах глубинным манометром, которым обычно определяют забойное давление, т. е. давление на забое работающей или простаивающей скважины.

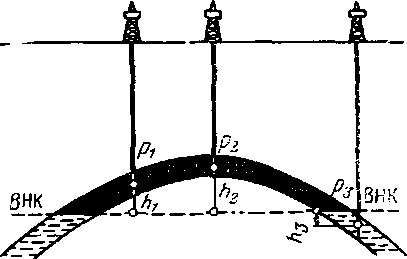

Если на залежь пробурена скважина, которая сообщается с поверхностью земли, то жидкость из нефтяной залежи под влиянием пластового давления заполнит скважину и уровень ее поднимется на определенную высоту, соответствующую пластовому давлению.

Так, если давление в пласте составляет 6 МПа, а скважина,, пробуренная на этот пласт, заполнена водой, то уровень ее установится на высоте H=6-10 6 /10 4 = 600 м от забоя. Если та же скважина будет заполнена не водой, а нефтью, то высота столба нефти будет выше, так как нефть легче воды. Согласно закону сообщающихся жидкостей, необходимые для создания одинаковых давлений на дно сосуда, обратно пропорциональны их плотностям, т. е.

где Я и hi — высоты столбов двух разнородных ньютоновских жидкостей (например, воды и нефти); р и pi—соответствующие плотности этих жидкостей. Из формулы (1.10) имеем

Например, если плотность воды р= 1000 кг/м 3 , а нефти p1 = 900 кг/м 3 , то высота столба нефти в скважине*

H1 = 600-1000/900 = 666 м.

При глубине скважины меньше 666 м нефть будет переливать на поверхность, т. е. скважина будет фонтанировать.

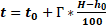

Наряду с ростом давления с глубиной увеличивается также температура. Увеличение ее по мере углубления в недра земли происходит равномерно, однако для различных областей земли степень нарастания температуры с глубиной различна. Для оценки изменения температуры с глубиной существуют два понятия: геотермический градиент и геотермическая ступень.

Геотермический градиент — увеличение температуры горных пород на каждые 100 м углубления в недра земли от

зоны постоянной температуры. В среднем геотермический градиент равен 3°С.

Геотермическая ступень — расстояние в земной коре (ниже зоны постоянной температуры), на котором температура горных пород’ повышается на 1 °С. Среднее значение геотермической ступени составляет 33 м.

Значения геотермического градиента и геотермической ступени в разных местах земли могут значительно отклоняться в зависимости от характера горных пород и геологического строения данного района; от теплопроводности пород, гидрохимических реакций, циркуляции подземных вод, радиоактивных процессов и других причин.

Дата добавления: 2019-07-26 ; просмотров: 847 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Пластовое давление и температура

Природа и величина этого давления обусловлены тем, что продуктивная часть пласта связана или была связана ранее с выходом пласта на поверхность, через который происходило его питание водой.

Разность уровней, часто значительная, между областью питания на поверхности и глубиной залегания продуктивной части пласта и определила наличие в поровом пространстве избыточного давления, называемого пластовым.

Pпл измеряют в скважинах с помощью скважинных манометров или рассчитывают по положению уровня жидкости в скважине. Так как за счет веса столба жидкости давление у подошвы пласта выше, чем у кровли, то определение Pпл принято проводить в точке, соответствующей середине продуктивного пласта.

Pпл и уровень жидкости измеряют в неработающих или специально для этого остановленных скважинах. Это позволяет избежать ошибок, связанных с процессом перераспределения давления при движении жидкости по пласту и в скважине.

Если уровень жидкости в скважине расположен ниже ее устья, о чем можно судить по отсутствию избыточного давления на устье скважины, то Pпл можно рассчитать по ф:

Если в неработающей скважине имеется избыточное давление на устье, то его учитывают при расчете пластового давления по ф:

В связи с наличием потока тепла от ядра Земли к поверхности с глубиной возрастает и температура пластов.

Для характеристики пластовой температуры пользуются понятием геометрическая ступень и геом.градиент.

Геом.ступень – это увеличение T в земной коре по вертикали на каждые 33 м (увеличив.на 1 С)

Геометрический градиент – величина, на которую возрастает температура с увеличением глубины на каждые 100 м. Для различных районов в зависимости от теплофизических свойств пород, толщины осадочного слоя пород и наличия циркуляции подземных вод он может изменяться от 1 до 12 К на 100 м. Наиболее часто встречающееся его значение 3 К на 100 м.

По известному геотермическому градиенту можно рассчитать пластовую температуру, которую можно ожидать на данной глубине

Пластовые давление и температура несут информацию об энергетическом состоянии залежи. От них зависит большинство физических характеристик пород и насыщающих жидкостей и газов, фазовое состояние углеводородов в залежи.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Источник

Пластовое давление и температура

Нефть и газ, заполняя пустоты продуктивного пласта, залегающего на больших глубинах в земной коре, находятся под действием пластовых давлений и температур.

Пластовое давление. Под пластовым понимают давление при котором нефть, газ и вода находятся в пустотах коллектора в естественных условиях залегания. Природа и величина этого давления обусловлены тем, что продуктивная часть пласта связана м III была связана ранее с выходом пласта на поверхность, через который происходило питание его водой. Разность уровней между областью питания на поверхности и глубиной залегания пласта и определила наличие в поровом пространстве избыточного давления, называемого пластовым.

От величины пластового давления зависят запас пластовой анергии и свойства жидкостей и газов в пластовых условиях. Пластовое давление определяет запасы нефтяной и газовой залежи, дебиты скважин и условия эксплуатации залежей.

Пластовое давление измеряют в скважинах с помощью скважинных манометров или рассчитывают по положению уровня Жидкости в скважине с высокой степенью достоверности. Так как N счет веса столба жидкости давление у подошвы пласта выше, чем V кровли, то определение пластового давления принято проводить в точке, соответствующей середине продуктивного пласта.

Пластовое давление и уровень жидкости измеряют в неработающих или специально для этого остановленных скважинах. Это позволяет избежать ошибок, связанных с процессом перераспределения давления при движении жидкости по пласту и в скважине.

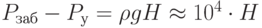

Если уровень жидкости в скважине расположен ниже ее устья, О чем можно судить по отсутствию избыточного давления на устье скважины, то пластовое давление можно рассчитать по формуле:

Рпл = р * g * H (3.1)

где Рпл — пластовое давление; р — плотность жидкости; § -ускорение свободного падения; Н — высота столба жидкости в скважине.

Если в неработающей скважине имеется избыточное давление (фонтанирующая скважина), то пластовое давление определяют по формуле:

Рпл = р * g * L + Ру (3.2)

где L — высота столба жидкости в скважине, равная расстоянию от устья до середины пласта; Ру — устьевое давление.

Следует иметь в виду, что плотность жидкости, заполняющей скважину, меняется с глубиной из-за изменения давления и температуры в скважине. Поэтому расчет пластового давления сопровождается некоторой погрешностью, а точное его значение можно определить только при непосредственном измерении скважинным манометром.

В газовых скважинах, ствол которых заполнен легкосжимаемым газом, пластовое давление вычислить по барометрической формуле: Рпл = Ру е 2 s (3.3)

где — s = 0,03415- р о— L / (Тср * zср); Ру — устьевое давление;L —расстояние от устья до середины интервала перфорации; ро -относительная плотность газа по воздуху; Ту — средняя температура газа в стволе скважины; zср— коэффициент сверхсжимаемости газа, определяемый при средних давлении и температуре по стволу скважины. Нельзя определить среднее давление по стволу скважины при неизвестном пластовом давлении, поэтому средний коэффициент сверхсжимаемости и пластовое давление рассчитывают методом последовательных приближений. В качестве средней температуры берут температуру, вычисляемую по формуле:

Тср = (Тз — Ту) * ln T3

где Тз и Тy — соответственно абсолютные температуры на забое

и устье скважины.

Расчет по формуле (3.3) обеспечивает достаточную точность лишь для чисто газовых скважин. Наличие жидкости на забое скважины исключает применение данного метода.

Начальное пластовое давление, измеряемое до начала разработки залежи, кроме глубины залегания пласта зависит от процесса формирования залежи, особенно от переуплотнения коллектора, наличия гидродинамической связи с другими водонасыщенными пластами.

Пластовое давление можно выразить через высоту столба жидкости h, уравновешивающую его, по формуле: h = Рпл / (р — g) (3.5)

сравнивая величину h, называемую гидростатическим напором, с глубиной залегания пласта Нпл, судят о пластовом давлении. Если гидростатический напор, обусловленный начальным пластовым давлением, составляет (0,8-1,3) Нпл, то давление считают нормальным. В противном случае говорят об аномально высоком и аномально низком пластовых давлениях.

Пластовая температура. В связи с наличием потока тепла от ядра Земли к поверхности с глубиной возрастает и температура с увеличением глубины на каждые 100 м, называется геотермическим градиентом. Для различных районов в зависимости от теплофизических свойств пород, толщины осадочного слоя пород и наличия циркуляции подземных вод он может изменяться от 1 до 12 К на 100 м. Наиболее часто встречающееся его значение ЗК на 100 м.

По известному геотермическому градиенту легко оценить пластовую температуру, которую можно ожидать на данной глубине:

t = t 0 + Г * H – h0 (3.6)

где tо — температура нейтрального слоя; Г — геотермический градиент; Н — глубина, на которой определяется температура t; hо — глубина нейтрального слоя. Под нейтральным слоем подразумевают СЛОЙ земли, ниже которого не сказываются сезонные колебания температуры. Для большинства районов страны он находится на глубине 3-5 м. Температура в этом слое может быть принята равной среднегодовой температуре воздуха в данном районе.

Пластовые давление и температура несут информацию об энергетическом состоянии залежи. От них зависит большинство физических характеристик пород и насыщающих жидкостей и газов, фазовое состояние углеводородов в залежи.

Источник

Лекция 6: Пластовая энергия, температура и давление в скважине. Режимы эксплуатации залежей

Пластовая энергия

Пластовая энергия – совокупность тех видов механической и тепловой энергии флюида (нефть, газ и вода в горных породах, характеризующиеся текучестью) и горной породы, которые могут быть практически использованы при отборе нефти и газа. Главные из них:

- Энергия напора законтурных вод залежей нефти и газа.

- Энергия упругого сжатия горной породы и флюида, в том числе газа, выделившегося в свободную фазу из растворенного состояния при снижении давления.

- Часть гравитационной энергии вышележащих толщ, расходуемая на пластические деформации коллектора, вызванные снижением пластового давления в коллекторе в результате отбора флюида из него.

- Тепло флюида, выносимое им на поверхность при эксплуатации скважин. Практически значима не вся энергия пласта, а лишь та ее часть, которая может быть использована с достаточной эффективностью при эксплуатации скважин.

Температура и давление в горных породах и скважинах

Повышение температуры горных пород с глубиной характеризуется геотермическим градиентом (величиной приращения температуры на 100 м глубины, начиная от пояса постоянной температуры):

где

Геотермический градиент для различных районов меняется в пределах 1

Пластовую температуру на глубине

где

| Район |  , м , м |  , ,  |  , , /100м /100м |  |

| Западная Сибирь | ||||

| Тюменская область | 400 3070 3070 | 13 100 100 | 3,1 | 61+0,031( -2000) -2000) |

| Красноярский край | 820 2560 2560 | 12 60 60 | 3,0 | 43+0,030( -2000) -2000) |

| Томская и Новосибирская области | 1550 4520 4520 | 49 143 143 | 3,6 | 68+0,036( -2000) -2000) |

| Восточная Сибирь | ||||

| Якутия | 660 4080 4080 | 3 95 95 | 2,3 | 42+0,023( -2000) -2000) |

| Иркутская область | 600 2700 2700 | 12 33 33 | 0,9 | 27+0,009( -2000) -2000) |

| Дальний Восток | ||||

| Сахалинская обл. | 120 2420 2420 | 3 81 81 | 3,1 | 61+0,031( -2000) -2000) |

| Камчатская обл. | 200 3290 3290 | 20 125 125 | 2,8 | 76+0,028( -2000) -2000) |

Наряду с температурой на свойства горных пород существенное влияние оказывает давление.

Горное давление обусловлено весом вышележащих пород, интенсивностью и продолжительностью тектонических процессов, физико-химическими превращениями пород и т. п. При известной мощности

где

Значение бокового горного давления определяется величиной вертикальной компоненты давления, коэффициентом Пуассона пород и геологическими свойствами пород. Коэффициент пропорциональности между вертикальной и горизонтальной (боковой) составляющими горного давления изменяется в зависимости от типа пород от 0,33 (для песчаников) до 0,70 (для прочных пород типа алевролитов).

Пластовое давление – внутреннее давление жидкости и газа, заполняющих поровое пространство породы, которое проявляется при вскрытии нефтеносных, газоносных и водоносных пластов. Образование пластового давления является результатом геологического развития региона. Оно определяется комплексом природных факторов: геостатическим, геотектоническим и гидростатическим давлениями, степенью сообщаемости между пластами, химическим взаимодействием жидкости и породы, вторичными явлениями цементации пористых проницаемых пластов и т. п. Значения пластового аномально высокого давления могут существенно различаться в разных регионах. Для большей части месторождений пластовое давление обычно равно гидростатическому.

Гидростатическое давление (в Па) – давление столба жидкости на некоторой глубине

где

Условия притока жидкости и газа в скважины

Каждая нефтяная и газовая залежь обладает запасом естественной пластовой энергии, количество которой определяется величиной пластового давления и общим объемом всей системы, включая нефтяную и водяную зону.

До вскрытия пласта скважинами жидкость и газ находятся в статическом состоянии и располагаются по вертикали соответственно своим плотностям. После начала эксплуатации равновесие в пласте нарушается: жидкости и газ перемещаются к зонам пониженного давления, ближе к забоям скважин. Это движение происходит вследствие разности (перепада) пластового (начального) давления (

В зависимости от геологических условий и условий эксплуатации, пластовая энергия проявляется в виде сил, способствующих движению флюидов.

На устье скважины всегда имеется какое-то давление

где

Коэффициент продуктивности скважин – количество нефти и газа, которое может быть добыто из скважины при создании перепада давления на ее забое 0,1 МПа. В зависимости от видов энергии, используемых при отборе флюидов из пласта, различают режимы эксплуатации залежей: водонапорный, газонапорный, растворенного газа и гравитационный.

Водонапорный режим связан с вытеснением нефти и перемещением ее по капиллярам в пласте за счет напора контактирующей с ней воды. Различают жесткий и упругий водонапорные режимы. При жестком водонапорном режиме нефть к скважинам перемещается за счет краевых и подошвенных вод, количество которых пополняется за счет атмосферных осадков и поверхностных водоемов. Упругий водонапорный режим эксплуатации основан на упругом сжатии жидкости (воды) и горных пород пластов в естественном состоянии и накоплении ими упругой энергии.

Коэффициент нефтеотдачи пласта (

Газонапорный режим связан с перемещением нефти в капиллярах пласта под давлением контактирующего с ней газа (расширения газовой шапки), при этом

Гравитационный режим эксплуатации нефтяных скважин наступает обычно при полном истощении пластовой энергии. При гравитационном режиме пласта единственной движущей силой перемещения нефти по капиллярам пласта является сила тяжести нефти в пласте. Перемещение нефти происходит только в наклонных (падающих) пластах к скважинам, расположенным в их нижних точках.

Гравитационный режим – наименее эффективный из всех режимов эксплуатации скважин (

Практически в изолированном виде каждый из режимов эксплуатации встречается редко.

Источник