- Петергоф парадная лестница большого дворца

- Парадная лестница

- Петергоф парадная лестница большого дворца

- Большой Петергофский дворец

- История дворца

- Парадная лестница

- Танцевальный (купеческий) зал

- Голубая приёмная

- Чесменский зал (аванзал)

- Тронный зал

- Аудиенц-зал

- Белая столовая

- Китайские кабинеты

- Картинный зал

- Куропаточная гостиная

- Диванная

- Туалетная

- Кабинет императрицы

- Штандартная

- Кавалерская

- Большая голубая гостиная

- Секретарская

- Коронная

- Дубовый кабинет и дубовая лестница

- Церковный и Гербовый корпуса. Особая кладовая

- Как добраться

- Виртуальное посещение дворца

Петергоф парадная лестница большого дворца

Парадная лестница

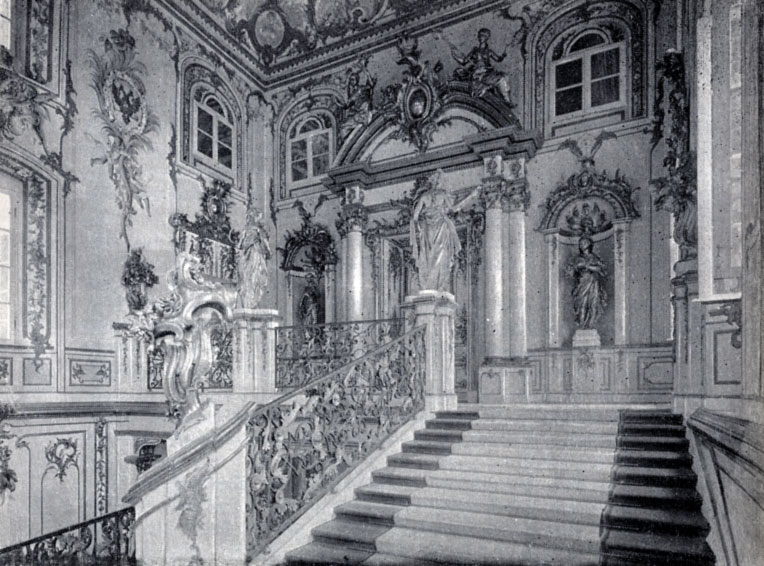

Растрелли помещает ее не в центре, а в западном флигеле дворца, вытянутом в Верхний сад. Такое размещение парадного подъезда позволяло, начиная от главного входа во дворец, развернуть по всему фасаду грандиозную анфиладу парадных залов и гостиных.

Гостей дворца должно было поражать величие «волшебного чертога», поэтому и лестница была отделана необычайно эффектно.

Просторный вестибюль с мраморными полами и белоснежными колоннами приводил гостей к Парадной лестнице, вход на которую фланкировался двумя резными золочеными кариатидами и резвящимися путти, поддерживающими вензель Елизаветы.

Все стены квадратной в плане двухсветной лестницы были украшены живописью, написанной темперой по штукатурке. Композиции росписи состояли из гирлянд и венков цветов, изящных амуров, сидящих над окнами второго света, вензелей Елизаветы в венках из роз, несомых пухленькими путти. В искусно написанных нишах на западной и южной стенах — изображения богини охоты Дианы, покровителя искусств и бога солнца Аполлона и богини плодородия Флоры.

Вся настенная живопись, поражавшая современников своей красочностью, была написана в 1751 году итальянским живописцем Антонио Перезинотти с помощниками из команды И. Вишнякова.

Роспись стен органически сливалась с живописной орнаментальной падугой, с изображениями фигурок амуров, летящих на голубях и несущих гирлянды цветов. Она написана теми же мастерами.

Падуга, в свою очередь, переходила в плафон, исполненный итальянским мастером Бартоломео Тарсия в июле — октябре 1751 года. Сюжетом плафона являлось аллегорическое изображение Весны. Тарсия, по свидетельству его современника Я. Штелина, был «великолепным рисовальщиком и компонистом, живописцем с очень легким колоритом». Плафон Парадной лестницы — первый из живописных плафонов на пути следования гостей дворца. В аллегорической форме он призван был прославить Елизавету, при которой возрождается жизнь, расцветают науки и искусства.

Основным элементом отделки лестницы, как и всех интерьеров Растрелли, являлась все же деревянная золоченая резьба. Она была выполнена в 1751 году бригадой русских резчиков под руководством «вольного резных дел мастера» Иосифа Шталмеера. Кроме характерных для середины XVIII века растительных орнаментов, пальмовых и акантовых листьев, картушей, рокайлей, размещенных в виде довольно высокого рельефа на панелях, дверях, оконных откосах, лестницу украшали декоративные причудливой формы резные золоченые вазы, а также четыре деревянные скульптуры, изображающие времена года.

Фигуры молодых девушек, символизирующих Весну, Зиму, Лето и Осень, были размещены на верхней площадке лестницы, две из них — в нишах по сторонам богато украшенного портала-двери, ведущей в Танцевальный зал, а две — на перилах.

Торжественный вход в Танцевальный зал, или Светлую галерею, занимающую весь западный флигель дворца, венчали аллегорические фигуры Верности и Справедливости, лежащие по скатам раскрепованного фронтона.

Нарядность и изысканность лестнице придавала изящная кованая решетка, местами вызолоченная, исполненная мастером слесарного дела Николаусом Стюве и его помощниками.

На верхней площадке русскими паркетчиками был выложен традиционный для Растрелли рисунок паркета из дуба, пальмы и ореха, состоящий из больших звезд с удивительно тонкими лучами.

Полная света, льющегося из огромных окон, расположенных на западной и южной стенах, украшенная золоченой резьбой и яркой живописью Парадная лестница дворца — его главный вход — поражает сказочностью своей отделки.

В XIX веке в интерьере проводились лишь ремонтные работы. К сожалению, в 1891 году была вновь прописана петербургским живописцем С. Садиковым роспись стен лестницы. Местами разрушенная штукатурка с росписью была заменена новой, и местами живопись пришлось «сделать в том же характере клеевыми красками».

Фрагменты настенной росписи лестницы сохранились после воины. Они тщательно закреплены художниками под руководством Б. Косенкова и явятся неоценимым источником для реставраторов при воссоздании живописного декора стен Парадной лестницы.

В недалеком будущем будет возрождена живопись плафона и падуги. Повторение трех исчезнувших в годы войны скульптур — Весны, Лета и Осени — выполнили скульпторы Г. Михайлова и Э. Масленников. Проект восстановления Парадной лестницы исполнен архитектором Е. В. Казанской

Богато украшенные резьбой, сверкающие позолотой двери ведут в Танцевальный зал дворца, занимающий весь западный флигель.

Парадная лестница. 1841 г.

Источник

Петергоф парадная лестница большого дворца

• Парадная (Купеческая) лестница •

• Парадная лестница располагается в западном флигеле дворца. Она отделана чрезвычайно эффектно: мраморные полы, колонны, золочёная деревянная резьба.

• Все стены двусветной лестницы, квадратной в плане, украшены живописью, написанной темперой по штукатурке: настенная живопись, а также орнаментальная падуга с изображениями фигурок амуров, принадлежит кисти итальянского живописца Антонио Перезинотти.

• Потолок лестницы изначально был украшен плафоном «Аллегория Весны» работы Бартоломео Тарсия (1751 г.) , прославляющим императрицу Елизавету, при которой расцветают науки и искусства

• Увы, вся отделка Парадной лестницы погибла в годы второй мировой войны.

• Разрушенная Парадная лестница Большого дворца.

• Петергоф, 1948 г. Архив ГМЗ «Петергоф».

• В 1971 г. архитектор Е.В. Казанская закончила проект восстановления убранства Парадной лестницы. Живопись воссоздавалась в 1978–1981 гг.

• Далее мы кратко излагаем историю воссоздания Парадной лестницы по материалам интереснейшей и подробной статьи В.М. Белковской «Воссоздание живописи Парадной лестницы и Танцевального зала. Мастера послевоенной школы» 1 .

• Изначально все стены покрывала роспись темперой по штукатурке: полихромные цветочные гирлянды, элементы геральдики, купидоны, имитирующие лепку, и иллюзорно объёмные ниши с золочёными скульптурами. К началу работ на кирпичных стенах уцелели лишь небольшие фрагменты старой штукатурки с обгоревшей росписью, которые ранее укрепил и расчистил от копоти художник-реставратор О.Ю. Педаяс.

• Для воссоздания использовались довоенные фотографии.

• Утраченные росписи Парадной лестницы Большого дворца. Слева направо: «Геракл и Омфала», «Пан и Сиринга», «Одиссей и Сибилла».

• В 1978 г. художник-реставратор высшей квалификации Леонид Александрович Любимов разработал методику воссоздания живописи Парадной лестницы и возглавил бригаду художников: в неё вошли В.А. Никифоров и В.Г. Корбан.

• У Леонида Александровича Любимова уже был опыт подобных работ: с 1961 г. он реставрировал живопись в музеях Петергофа и Ораниенбаума, с 1965 г. работал над уникальным воссозданием лаковых панно Китайских кабинетов в Большом Петергофском дворце; воссоздавал живописную отделку интерьеров Елагина дворца, росписи павильонов «Вольер» в Петергофе и фасадов Пиль-башни в Павловске. В 1990-х гг. – руководил воссозданием интерьеров Розового павильона в Павловске 2 .

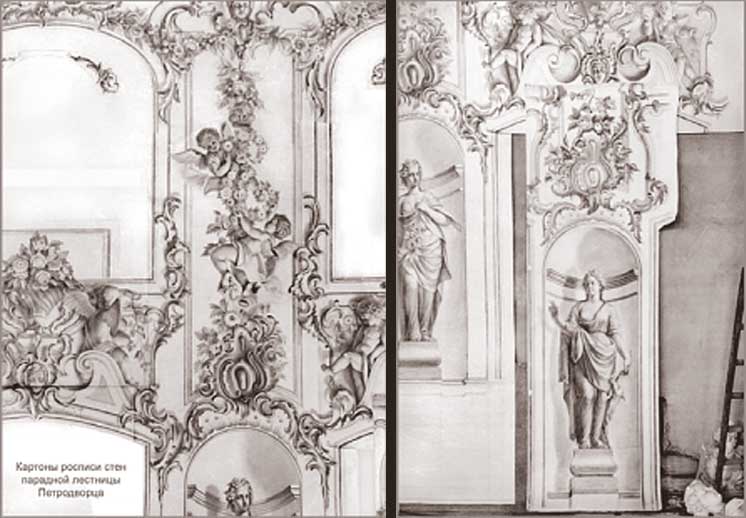

• Многочисленные подготовительные графические работы для этих интерьеров хранятся в фонде «Архив» ГМЗ «Петергоф».

• По приглашению Леонида Александровича Любимова в Петергофе начал работать член Союза художников Владилен Алексеевич Никифоров (1928–1988) , его однокашник по мастерской монументальной живописи Мухинского училища.

• Владимир Григорьевич Корбан (1929 г.р.) вошёл в бригаду как опытный мастер, возрождавший с 1951 г. монументальную живопись в знаменитых памятниках архитектуры Ленинграда: Исаакиевском соборе, Большом зале Горного института, Екатерининского дворца в Пушкине 3 .

• В 1979 г. бригада приступила к воссозданию росписи стен (175,0 м 2 ) и падуги Парадной лестницы (77,7 м 2 ) . Процесс воссоздания включал в себя подготовку эскизов и картонов – рисунков на ватмане в натуральную величину: на эти картоны затем накладывалась калька, с которой копия рисунка переносилась на подготовленную поверхность стены.

• Картоны для Парадной лестницы Большого дворца.

• Колористическое решение росписи предъявлялось художественному совету в виде эталонов – специально загрунтованных щитов с отдельными элементами декоративной композиции, демонстрирующих технологические особенности живописи. В качестве аналогов сложного орнамента с элементами позолоты использовались росписи А. Перезинотти во дворце Монплезир, цветовое решение также подбирали на примере декоративных росписей во дворце в Рундале (Латвия) .

• В работе необходимо было учесть расположение окон как источника света, поэтому живописные эталоны предварительно размещались на месте будущей росписи. В качестве эталонов художники создали 38 м 2 росписи и выполнили подготовку стен под живопись. Сметная стоимость живописных работ на стенах лестницы составила 71 тыс. руб., падуги с позолотой – почти 23 тыс. руб.

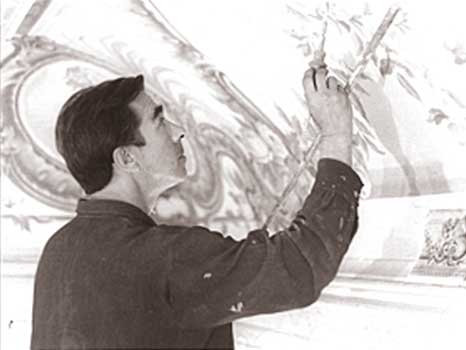

• Л.А. Любимов за воссозданием росписи падуги Парадной лестницы Большого Петергофского дворца. 1978-1980-е гг.

• Воссоздание живописи Парадной лестницы Большого дворца. 1978–1981 гг.

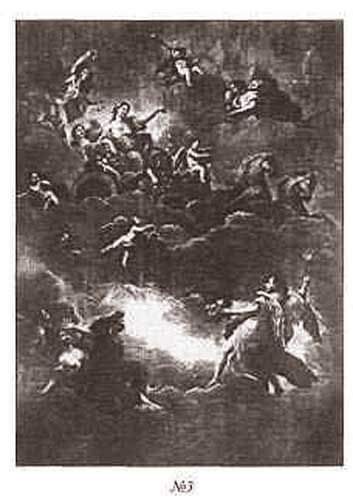

• По разработанным бригадой Л.А. Любимова эскизам и эталонам, утраченный плафон Парадной лестницы «Триумф Авроры» площадью 36 м 2 – исторически созданный итальянцем Бартоломео Тарсия – написали В.Г. Корбан и В.А. Никифоров.

• Л.А. Любимов. Эскиз к воссозданию плафона «Аллегория Весны» Бартоломео Тарсия для Парадной лестницы Большого дворца в Петергофе (1978 г.)

• Много лет украшал квартиру художника на 8-й Советской улице в Ленинграде. Фото прислано С. Романовым.

• В.Г. Корбан и В.А. Никифоров у плафона «Триумф Авроры».

• В своей статье В.М. Белковская пишет о работе над плафоном: «Необходимо отметить, что только в Петергофе воссоздание проводилось по историческому принципу, с использованием соответствующей эпохе техники и манеры – масляной живописи на холсте, натянутом на подрамник. Для изучения манеры письма и особенностей школы этого периода художники копировали картину Себастьяно Риччи «Спящая Венера» из фондов Эрмитажа. » 1

• Незадолго до этого, очевидно подготавливаясь к предстоящей работе, Леонид Александрович Любимов копировал произведения Себастьяно Риччи, изучая манеру письма художника. Много лет стены небольшой квартиры Любимовых в центре Ленинграда украшали копии картин Себастьяно Риччи, которые теперь представлены и на нашем сайте: «Вакханка и сатиры» и «Сусанна и старцы».

Фрагмент. Холст, масло. 1975 г. Хранилась в доме художника.

(Фото прислано С. Романовым.)

• Воссоздание живописного убранства Парадной лестницы было завершено в июне 1981 г. За три года было создано более 300 м 2 уникальной живописи, включая подготовительные стадии работ.

• Воссоздание живописи Парадной лестницы Большого дворца. 1978–1981 гг.

• Л.А. Любимов на парадной лестнице Большого Петергофского дворца.

• 1981 г. Из журнальной публикации.

• По воспоминаниям близких Л.А. Любимова, в укромном уголке, скрытом от глаз посетителей – под резным фризом, прикрывающим края плафона – реставраторы оставили записку на простой обёрточной бумаге. Каждый из них написал стоимость какого-нибудь продукта – батон булки, папиросы «Беломор», колбаса – год и свою фамилию. При следующей реставрации записку нашли их молодые преемники.

• Огромная работа по воссозданию Перадной лестницы Большого Петергофского дворца была проделана и другими талантливыми реставраторами: архитекторами, скульпторами, резчиками, позолотчиками.

• Пять резных барельефов-панно были выполнены по моделям Н.И. Оде. Аллегорические фигуры на скатах фронтона – работа скульпторов С.Г. Лебедевой и С.А. Колбасовой. Повторение трёх исчезнувших в годы войны скульптур – Весны, Лета и Осени – выполнили скульпторы Г. Михайлова и Э. Масленников. Ажурные решётки лестницы воссозданы А.М. Тереховым и В.П. Лактионовым.

2 В 1972 г. в связи с 55-летием Л.А. Любимова его творчество было отмечено наградами: Золотой медалью президиума Академии художеств и орденом «Знак Почёта».

3 В 1993 г. В.Г. Корбан, наряду с четырьмя художниками – И.А. Алексеевым, В.Г. Журавлёвым, Б.Н. Лебедевым и Ю.Ф. Шитовым, – стал лауреатом Государственной премии России за комплекс работ по воссозданию живописи во дворцах Санкт-Петербурга. Государственная премия присуждена за большой вклад в изобразительное искусство России.

• Трансляция фотографий и сетевые источники •

• Авторы, с которыми нам не удалось связаться и не согласные с размещением их фотографий на сайте, могут написать на наш мейл и фото будут удалены. •

Источник

Большой Петергофский дворец

Большой дворец в Петергофе по праву считают архитектурной доминантой. Он органично связывает между собой два живописных парка – Верхний и Нижний, собирая воедино аллеи и фонтаны, дворцы и павильоны, окружающие его.

История дворца

Современный внешний облик ансамбля складывался больше полутора столетий. Первоначально идеи основателя Петергофа, Петра I, воплощали И.Ф.Браунштейн, Ж.-Б.Леблон и Н.Микетти. При жизни первого российского императора здесь было только невысокое двухэтажное здание под названием Нагорных палат, которое использовалось для проведения праздников и приёмов.

Расширение дворца началось с 1732 года, когда к нему, по проекту М.Земцова пристроили две галереи. Но менялись времена, а ними менялись вкусы и стили, и уже дочь Петра I, Елизавета Петровна, поклонница роскоши, поставила перед итальянским зодчим Ф.Б.Расстрелли непростую задачу – сохранив отцовское наследие, создать ансамбль в стиле модного в то время барокко.

В результате дворец «вырос» на один этаж, заметно расширилась центральная зона, к ней были пристроены одноэтажные галереи с Церковным и Гербовым корпусами по краям. Внутреннее убранство восхищало роскошью: золочёная резьба, многочисленные зеркала, изысканные светильники, оригинальные окна, роскошная меблировка. Всё это великолепие стало своеобразным обрамлением кабинета Петра I, который был оставлен почти без изменений и по-прежнему располагался в центре строения.

Конец XVIII века был ознаменован пришествием более сдержанного, классицистического, стиля. В екатерининскую эпоху интерьеры дворца не раз перестраивался Ю.М.Фельтеном и Ж.Б.Валлен – Деламотом, приобретая черты простоты и изысканности.

В середине XIX века Большой Дворец становится выше ещё на один этаж – архитектор А.И.Штакеншнейдер, выполняя приказ императора Николая I, реконструирует восточную часть здания по случаю венчания дочери его Ольги, поэтому эта часть здания стала называться Ольгинской половиной.

XX век стал роковым для дворца: после революции 1917 года представители дома Романовых здесь не появлялись. Сюда начали свозить ценности из других царских резиденций, вскоре была создана специальная Художественно-историческая комиссия, а еще через десять лет Петергоф превратился в один из крупнейших музейных центров Советского Союза.

Великая Отечественная война превратила многие помещения в руины, однако, ценой многолетнего кропотливого труда реставраторов с 1964 года один за другим начали открываться восстановленные залы.

Сегодня величественный дворец в Петергофе, хранящий в себе отпечатки нескольких художественно-архитектурных стилей, приглашает посетителей погрузиться в изысканный мир дворцовой роскоши дома Романовых.

Парадная лестница

Парадная лестница – достойная прелюдия к интерьерам дворца. Её расположение в западной части позволяет развернуть анфилады гостиных и залов по всей протяжённости фасада. Нижний ярус «привязан» к назначению первого этажа как подсобного. Верхний соединяет сразу два этажа – второй и третий.

Дневной свет, проникающий из многочисленных окон, позволяет рассмотреть лестницу во всём её великолепии. Вечером, по замыслу Растрелли, мерцание свечей, установленных в пристенных светильниках, должно было ещё зрительно увеличивать размеры лестничного пространства.

В отделке лестницы использована золочёная резьба, перила декорированы коваными решётками. Особенно нарядна многоцветная роспись стен, выполненная в 1751 году итальянцем А. Перезинотти.

Привлекают внимание плафоны, расписанные венецианским художником Б. Тариса. Верхняя площадка украшена позолоченными фигурами из дерева, которые олицетворяют времена года. Восхитительны резные парадные золоченые двери, ведущие в Танцевальный зал.

Танцевальный (купеческий) зал

Танцевальный зал – самое большое помещение во дворце, занимающее всё западное крыло. Обилие позолоты на бело-голубых стенах создает впечатление торжественности и великолепия. Посетителя, вступающего в него по великолепному наборному паркету, ошеломляет огромное пространство, и дело здесь не только в его размерах – 270 кв. м. Громадные окна, множество зеркал, наличие фальшивых зеркальных окон, которые отражают солнечный свет и усиливают освещение, создают иллюзию бесконечного объёма.

В простенках над зеркалами находятся круглые изображении – тондо, по мотивам произведений Овидия и Вергилия, выполненные Т. Валериани. Плавные переходы от потока к стенам декорированы живописными медальонами. Почти весь потолок занимает плафон, расписанный Б.Тарисия.

Интерьер этого зала создавался Растрелли в начале 1750-х годов. Во время Великой Отечественной войны он серьёзно пострадал – сегодня не все изображения являются подлинными, но они искусно восстановлены художниками-реставраторами В.Никифоровым и В.Корбаном в 1995 году.

Голубая приёмная

К Танцевальному залу примыкает помещение, которое получило свое название по отделке стен – они обиты голубой тканью. Первоначально в нём располагалась канцелярия. Сегодня здесь устроена музейная экспозиция: стены украшают картины кисти И. Айвазовского, в витринах располагаются экземпляры в стиле «ампир»: бронзовые изделия и вазы. Удачно вписывается в интерьер мебель середины XIX века.

Чесменский зал (аванзал)

В отличие от Голубой приёмной, в которой сохранилась исходная отделка, интерьер Чесменского зала, первоначально именовавшийся аванзалом, неоднократно претерпевал изменения. От Растрелли здесь остались паркет, зеркала, лепные орнаменты, плафон, барельефы и бело-жёлтая гамма в оформлении стен. Русский архитектор Ю. М. Фельтен перестроил его в 1770-х годах.

Причиной реконструкции послужило желание императрицы Екатерины II увековечить победу русского флота в Чесменском сражении в Русско-Турецкой войне, которая была одержана в июне 1770 года. Для этого немецкому художнику Я. Ф. Гаккерту была заказана серия живописных полотен. Огромные картины требовали помещения, которое могло бы соответствовать их размерам. Для этого был избран аванзал, оформленный в классицистическом стиле с минимальным декоративным оформлением.

Новый интерьер не повлиял на функциональное назначение помещения – перед началом дворцовых церемоний сюда стекались посланники, придворные, и высшая знать Российской империи. Великая Отечественная война полностью разрушила интерьер Чесменского зала, хотя картины удалось вывести. Сегодня, с некоторыми изменениями, обстановка помещения воссоздана.

Тронный зал

Роскошный зал площадью 330 кв. м, предназначенный для балов, концертов, торжественных приемов, разделил судьбу аванзала – его тоже реконструировал Ю. М. Фельтен, оставив лишь не имеющий аналогов паркет. Правда, в отличие от Ческменского зала, Тронный должен был прославлять императрицу Екатерину II.

Центральное место в нём занимает позолоченный и обитый красным бархатом трон – кресло работы начала XVIII века, предположительно сделанный по заказу А. Д. Меншикова для приёма в его дворце Петра I.

Над троном разместился парадный портрет царицы на лошади, созданный датчанином В. Эриксеном. Изображения родственников Петра I – Екатерины I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, написанные художником Г. Бухгольцем – по замыслу Екатерины, были призваны напомнить о преемственности власти.

В этом зале всё символизирует могущество Российского государства: гигантская высота потолков, стены, декорированные лепниной из дубовых и лавровых гирлянд, массивные люстры на медных цепях с мириадами подвесок, отражающими свет из окон, расположенных в два яруса. На стенах развешены живописные полотна внушительных размеров.

Война не пощадила и это великолепное помещение – здесь не только были уничтожены интерьеры, но и разрушена северная стена, однако к 1969 году зал был полностью восстановлен.

Аудиенц-зал

В аудиенц-зале, примыкающем к Тронному, проводились государственные приёмы, а во время торжественных обедов, когда столы накрывались во всех помещениях дворца, здесь отводились места для придворных кавалерственных дам. Именно поэтому он получил второе название – «стас-дамская».

В отличие от Тронного зала, это помещение сохраняло аутентичный барочный интерьер, созданный Растрелли, до 1941 года. Узкое пространство зрительно расширяли множественные отражения зеркал на противоположных стенах, покрытых золочёной резьбой в виде девичьих головок, листвы, раковин, плодов и цветов.

Изящный плафон «Освобождённый Иерусалим», созданный итальянцем П. Балларии, был утрачен, как и всё убранство зала. Однако огромная реставрационная работа, выполненная художниками Л. Любимовым и В. Никифоровым в послевоенные годы, позволяет сегодня любоваться изысканными интерьерами Аудиенц-зала.

Белая столовая

Интерьер Белой столовой, созданный Растрелли, почти полностью переделал Ю. М. Фельтен, оставив нетронутым лишь паркет на полу. От золочёной барочной пышности не осталось ничего – светлые стены декорированы рельефными изображениями амуров, гирляндами из листьев и цветов.

«Изюминка» Белой столовой – печи, отделанные изысканными изразцами, а также люстра – самая большая из всех, которые были в русских дворцах. Как и другие светильники в столовой, она сделана из бронзы и декорирована хрустальными подвесками.

Сегодня в экспозиции этого зала представлен фаянсовый сервиз на тридцать персон, созданный в 1770 году англичанином Дж. Ведвутом, дополненный русским и богемским стеклом. Сервировка стола воспроизводит обстановку одного из многочисленных парадных обедов, которые устраивались в Белой столовой.

Китайские кабинеты

Две комнаты, напоминающие расписанные шкатулки, будто переносят посетителей дворца в Азию. Следуя моде, господствовавшей в России и Европе в XVIII веке, эти помещения были оформлены Ж. Б. Валлен-Деламотом в китайском стиле. На панелях, покрытых чёрным лаком и расписанных Ф. Власовым, изображены бытовые сцены из жизни Китая, драконы, восточные пейзажи и диковинные животные. Освещаются кабинеты фонариками с цветными стёклами.

Здесь представлена экспозиция изделий мастеров-эмальеров, лаковые шкатулки, мебель, инкрустированная перламутром, а также коллекции японского и китайского фарфора XVIII – XIX веков.

Картинный зал

Этот зал, расположенный между двумя китайскими кабинетами, считают своеобразной композиционной осью дворцового ансамбля. Его интерьер неоднократно перестраивался и менял свое назначение.

В начале XVIII века это было самое большое и торжественное дворцовое помещение, отделанное по проекту Ж.-Б.Леблона. По замыслу Петра I, зал должен был олицетворять могущество Российской империи. Позже, в 1750-х годах, интерьер был переделан по эскизам Растрелли в стиле барокко.

В 1764 г. Ж. Б. Валлен-Деламот предложил новое решение – стены сплошь покрыли картины с женскими портретами работы живописца П. Ротари, из-за чего зал получил название «Галерея Ротари». Здесь проходили карточные вечера и организовывали концерты для узкого круга придворных.

Куропаточная гостиная

Забавное название эта комната получила от рисунка на шёлке, использованного для обивки стен: на голубом фоне изображены пшеничные колосья, цветы и венки, среди которых прохаживаются маленькие птицы – куропатки.

Куропаточная гостиная – своеобразная прихожая перед женской половиной дворца. Как и другие помещения, она была оформлена в барочном стиле Растрелли и перестроена Ю. М. Фельтеном. Ранее здесь развешивали изображения лучших выпускниц Смольного института благородных девиц.

Сейчас, как напоминание о тех временах, находится копия портрета Екатерины Нелидовой, выполненного в XIX веке. В центре комнаты стоит арфа, сделанная в Лондоне в филиале фирмы по изготовлению музыкальных инструментов, принадлежащей С. Эрару. Гостиная была восстановлена одной первых во время послевоенных реставрационных работ.

Диванная

До 1770-х годов это помещение, оформленное Растрелли, было парадной опочивальней, в которой стояла огромная кровать. По заказу Екатерины II оно было оформлено заново в турецком стиле. Поводом послужил подарок, полученный императрицей от своего фаворита Г. А. Потёмкина – софы внушительных размеров. С этого времени комната стала называться Диванной.

Стены Диванной обиты шелками с изображением человеческих фигурок и сценок «из китайской жизни», над софой висит копия портрета Елизаветы Петровны в юном возрасте. Кроме того, в комнате находятся ваза XVIII века, золочёный столик в стиле барокко, небольшая скульптура из фарфора, изображающая любимую собачку Екатерины II.

Туалетная

Непосредственно к Диванной примыкает Туалетная комната. Здесь стены также задрапированы изысканным шёлком. Ткань была соткана на мануфактуре Сапожниковых в середине XIX века – на серебристом фоне изображены переливающиеся разными цветами листья, букеты сирени и цветы.

Тот же шёлк использован и для обивки золочёных стульев. Эта комната тоже украшена портретом Елизаветы Петровны, а также изящным фарфоровом туалетным набором в стиле рококо, сделанном в Петербурге в 1838 году.

Кабинет императрицы

Интерьер кабинета, находящегося за Туалетной, напоминает две предыдущие комнаты: яркий атлас с корзинами и букетами, использованный для обивки стен и мягких элементов мебели, золочёная деревянная резьба на панелях и дверях.

До 1941 года здесь располагался камин, декорированный изразцами, сделанными на Императорском фарфоровом заводе, однако сегодня он утрачен. На стенах – портреты членов Царской семьи. В убранстве Кабинета отражено увлечение императрицы идеями Просвещения – здесь находятся бюсты Ж. -Ж. Руссо и Ф. -М. Вольтера.

Штандартная

Первоначально интерьер комнаты создал Растрелли – золочёная резьба по дереву и стены, обитые шёлком. С середины XIX века панели и стены украшает ткань, изготовленная на московской мануфактуре И. Кондрашова (ныне воссоздана в мастерской под руководством А. Фейгиной).

Цветовая гамма шёлка – жёлтый фон с фиолетовыми разводами, гармонировала с цветом императорских штандартов, которые хранились здесь – отсюда произошло название комнаты.

В Штандартной находились замёна гвардейских полков, которые охраняли летнюю резиденцию императоров. Особое место в ней занимает ломберный стол, изготовленный мастером Н. Васильевым из двадцати пород дерева, а также портрет Петра I, на котором итальянский художник Я. Амигони изобразил его с богиней мудрости и ремесел Минервой.

Кавалерская

Помещение предназначалось для караула кавалергардов, охранявших покои императрицы, кроме того, здесь устраивались приёмы для офицеров высших чинов. Комната богато декорирована золочёной резьбой, стены задрапированы малиновым штофом.

Основная часть экспозиции Кавалерской комнаты была утрачена во время Великой Отечественной войны, и сегодня здесь представлены образцы мебели, изготовленной в Германии и Голландии, часы и фарфор XVIII века. Особое место занимает картина П. Рубенса «Апофеоз войны».

Большая голубая гостиная

До середины XIX века это помещение было семейной столовой. Голубая ткань, которой обиты стены, дала ей современное название. Её стены и потолки декорированы композицией из воинских атрибутов и вензелей Елизаветы Петровны, цветочных гирлянд и раковин.

Центром экспозиции гостиной является Банкетный сервиз на 250 персон, изготовленный на Императорском фарфоровом заводе в середине XIX века. Этот шедевр был вывезен в годы Великой Отечественной войны, и обнаружен в Восточной Пруссии, а затем возвращён на Родину. Кроме того, здесь находятся огромные вазы и люстры на 86 свечей, а также два шкафа, изысканно декорированные бронзой.

Секретарская

Интерьер этой комнаты был создан Растрелли, однако, полностью утрачен в войну, и воссоздан мастерской под руководством В.Жигунова. Сегодня белые двери и панели украшены золочёными вставками, стены обиты зелёным штофом. Здесь поражает огромная люстра, сделанная на Императорском фарфоровом заводе, рассчитанная на сорок восемь свечей.

На стенах висят картины итальянских и голландских живописцев. Комната имеет второе название – Предхорная, поскольку дверь из неё выходит на террасу, из которой можно попасть в домовую церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.

Коронная

Свое название комната получила в годы правления Павла I – здесь находилась подставка для императорской короны (стоянец), на которую её водружали во время пребывания императора в Петергофе.

Обстановка этого помещения очень похожа на убранство Диванной: стены обиты тонким китайской материей, рисунок которого изображает процесс производства шёлка. Интересна судьба этой ткани – она была спасена в 1941 году, в отличие от всего остального убранства Коронной.

Реставрация интерьера, созданного Ю. М. Фельтеном, была проведена в 1964 году по проекту Е. Казанской и В. Савкова. Сегодня здесь можно увидеть также изысканный плафон «Венера и Адонис» (автор неизвестен).

Дубовый кабинет и дубовая лестница

Дубовый кабинет Петра I – это комната квадратной формы с невысоким потолком, отделанная дубовыми панелями, восемь из которых аутентичны. Интерьер оформлен по проекту французского архитектора Ж-Б Леблона в 1720-х годах. Особый колорит помещению придают двери, украшенными изысканной резьбой, а также личные вещи Петра I: книги из его библиотеки, походный будильник и др.

Со времен основателя Петербурга существовала и лестница, декорированная дубовыми балясинами и другими резными элементами. Почти двести лет она бережно сохранялась, но в 1941 году выгорела почти полностью. В послевоенные годы была воссоздана по моделям скульптора Н. Оде.

Церковный и Гербовый корпуса. Особая кладовая

Церковь святых апостолов Петра и Павла была построена в барочном стиле по проекту Растрелли и освящена в 1751 году. Во времена Елизаветы Петровны она была доступна для каждого жителя Петергофа, однако Николай I решил сделать её домовым храмом Романовых, и здесь проходили венчания и крещения членов царской семьи. Интересно, что ни одного отпевания в Петропавловском храме не было.

В 2011 году, после длительного перерыва, церковь была открыта. Сегодня здесь, наряду с пространством, используемым для богослужений, устроена небольшая экспозиция, посвящённая её истории.

«Корпус под гербом» Растрелли пристроил к главному зданию Большого Дворца в середине XVIII века. Как большинство его произведений, он выполнен в стиле барокко. В Гербовом корпусе проводились семейные торжества Романовых, встречи с и размещение высокопоставленных иностранных гостей и послов.

До начала Великой Отечественной войны в корпусе находилась библиотека, которая впоследствии была полностью уничтожена, но в 2003 году завершилась реставрация помещений, и здесь открылась экспозиция «Особая кладовая Петергофа». В ней воссозданы интерьеры и представлены экспонаты XVII – XX веков. На выставке можно увидеть одежду и предметы туалета, канцелярские приборы, посуду и личные вещи Романовых, а также изделия фирмы Фаберже.

Как добраться

Из Санкт-Петербурга добраться до Петергофа можно несколькими способами. Самый популярный вид транспорта – маршрутное такси:

- от станции метро «Автово» – маршрутки №224, 300, 404, 424 (424А), автобусы № 200 и 210.

- от станции «Ленинский проспект» – №103, К224, 420.

- от станции «Проспект Ветеранов» – №343 и №639-б.

- от станции «Кировский завод» – №224, 404.

- от станции «Балтийская» – №404.

Также добраться можно на электричке с Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», далее – 3 км пешком (или на автобусах № 344, 348, 350, 351, 352, 355, 356) до Нижнего Парка.

Самый быстрый и комфортный способ добраться – метеор. Он отходит от причала на Адмиралтейской набережной, 2. Поездка на быстром теплоходе – это дополнительная экскурсия.

Виртуальное посещение дворца

С помощью интерактивной панорамы Вы можете не выходя из дома посетить Большой дворец в Петергофе.

Источник