- История создания многоразовых ракет в России после 1991 года.

- Россия создаёт многоразовую космическую ракету? На гиперзвуке.

- Кстати, а какие у нас вообще идеи?

- «Крыло-СВ» — наследница «Байкала»?

- Дело двигается, хотя.

- Проекты многоразовых ракет-носителей в России: есть ли у них будущее?

- «Байкал»

- «Союз-7»

- «Корона»

- «Байкал-Ангара», «Союз-7» или «Корона»?

История создания многоразовых ракет в России после 1991 года.

Еще во времена Королева в СССР многие разработчики космической техники считали, что одноразовые космические ракеты и корабли сродни одноразовым самолетам, аналогично полагали в Штатах. Поэтому в США в 1971 г., а затем в СССР в 1973 г. начались разработки многоразовых космических кораблей «Шаттл» и «Буран». Которые полетели в космос в 80-е годы.

Только данные проекты оказались дорогостоящими и крайне сложными, что показали запуски «Шаттлов», изначально пошли неверным путем, выгоднее возвращать не космический корабль, а ракету-носитель или двигатель первой ступени РН, самую дорогую часть ракеты.

Хоть до этой идеи дошли не сразу. Поэтому в России с 1992 года. разрабатывали многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона» с вертикальными взлетом и посадкой. Занималось разработкой ОАО «ГРЦ Макеева» с 1992-2012 г.г. , в итоге работы свернуты из-за отсутствия средств. Хоть «ГРЦ Макеева» продолжает сражаться за свой проект.

На фото: так могла выглядеть уникальная многоразовая ракета «Корона» в космосе. Но финансирование проекта прекратили.

В том же 1992 году начали проектировать «Ангару», где в ходе работы было решено, что первая ступень, осуществив свою часть программы, должна автоматически возвращаться на землю, причем приземление она осуществляла, как самолет. Проект носил название «Байкал». Систему «Байкал» спроектировали в «НПО «Молния» по заказу ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, на авиакосмическом салоне «МАКС-2001» система «Байкал» произвела фурор. Вот только приземление «по-самолетному» тоже оказалось дорогостоящим.

На фото: Байкал на авиасалоне «МАКС-2001».

Кстати, именно в 2001 году Илону Маску пришла идея возвращать первую ступень на землю, сделать ее многоразовой, пойти своим путем. В итоге он создал свою компанию SpaceX и доказал на примере ракеты-носителя «Falcon 9», что первая ступень может совершать вертикальную посадку после запуска и быть повторно использованной для новых стартов. В США идут работы по созданию других многоразовых ракет разными корпорациями.

На фото: «Фалкон-9» Илона Маска после возвращения на землю.

За многоразовыми ракетами будущее космоса. Россия не может допустить отставание в самом перспективном сегменте. Поэтому в 2017 году началась разработка российской многоразовой ракеты-носителя «Союз-7». Как считают специалисты, это первый в России реальный проект многоразовой ракеты.

Разрабатывает «Союз-7» и будет строить его первая в России частная коммерческая компания — S7 Space. Первоначально S7 Space создаст одноразовый вариант, отработав на нем ряд решений, аналогично ранее поступила SpaceX Илона Маска. Комплектующие станут заказывать у разных компаний и стран, а для сборки «Союза-7» будет построен новый завод. В планах компании также строительство завода по производству космических двигателей на базе НК-33 и НК-43. Первые РН «Союз-7» производить станет самарский РКЦ «Прогресс».

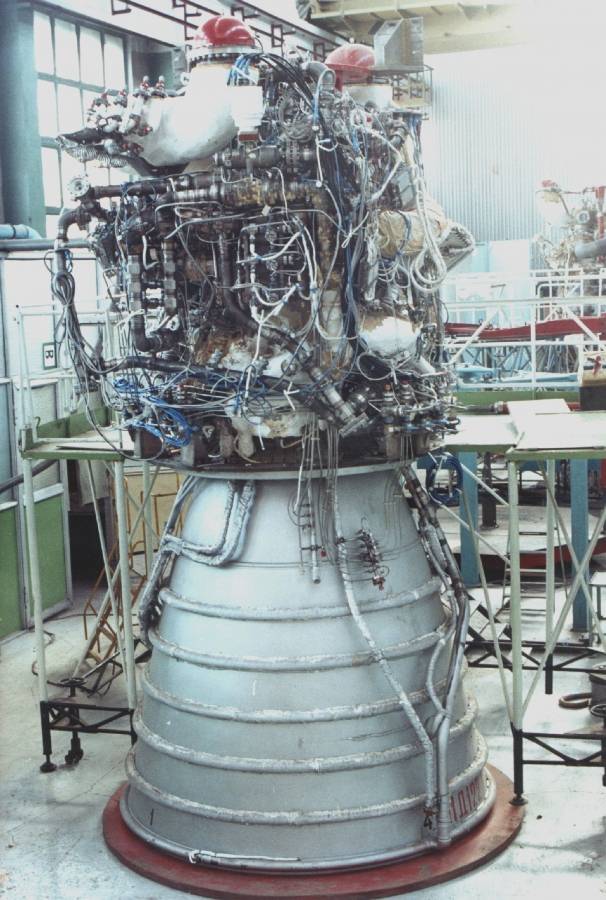

На фото: двигатель НК-33 был создан в первой половине 70-х годов для полетов на Луну советской ракеты Н-1. Староват, конечно. Но Штаты его еще недавно покупали.

«Союз-7» создают на базе «Союза-5», над которым работают с 2013 года, причем ведущие разработчики «Союза-5″ перешли работать в S7 Space, в том числе и генеральный конструктор Игорь Радугин. Будут созданы две модификации:»Союз-7» и «Союз-7SL». «Союз-7» будет стартовать и осуществлять посадки на Байконуре; «Союз-7SL — на уникальной морской платформе-космодроме «Морской старт», ее выкупила S7 Space.

Эскизное проектирование «Союза-7» будет закончено в 2020 году, разработку двигателя первой и второй ступени РД-0169, опытный образец носит название РД-0177, закончат в 2021 году, Причем это будет метановый двигатель, которые ранее в России не использовались. В крайнем случае будут использованы либо НК-33, либо НК-43. Летно-конструкторские испытания «Союза-7» пройдут в 2025 году.

Стоимость пуска составит 40 миллионов долларов. Это ниже, чем у конкурентов в других странах мира. Только дешевые запуски с помощью многоразовой первой ступени способны помочь России сохранить свои позиции в космосе.

Если понравилась статья, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал; пишите комментарии, постараюсь ответить всем. Если у вас есть возможность, то можете поддержать автора материально, буду очень благодарен.

Источник

Россия создаёт многоразовую космическую ракету? На гиперзвуке.

Всё больше разговоров о многоразовости космических ракет.

По крайней мере, о многоразовости первой ступени.

В 2020 году Россия находится на третьем месте в мире по количеству запусков ракет-носителей. И, если мы хотим зарабатывать деньги на услугах космического извоза, надо думать о снижении цены вывода грузов на орбиту. Собственно, это надо было делать ещё вчера.

Сомнения в выгоде многоразовых ступеней конечно есть, но успех Falcon заставляет шевелиться и это хорошо.

Сегодня зацепил новость, содержимое которой порадовало, хотя и немного удивило. особенно сообщением о гиперзвуковой скорости.

Но, обо всём по-порядку 🙂

Кстати, а какие у нас вообще идеи?

Здесь нельзя не вспомнить проект «Байкал». В рамках его предлагалось сделать возвращаемую ступень для ракеты.

У «Байкала» было складывающееся крыло, что позволяло ему планировать и приземляться, используя остатки топлива. Он был представлен ещё в далёком 2001 году и вызвал большой интерес. Но, увы, дальше макета дело не продвинулось. Заметьте, — это было задолго до запусков Falcon.

«Крыло-СВ» — наследница «Байкала»?

Но, о «Байкале» не забыли. В прошлом году была представлена облегчённая версия — «Крыло-СВ».

Внешне проектируемое изделие может и отличается от «Байкала», но идея примерно та же — раскладывающееся крыло и нечто среднее между самолётом и крылатой ракетой.

Роднит их и самолётная схема приземления. (вот с этим могут быть проблемы — самолётная посадка требует шасси, если способ посадки действительно такой)

Напомню, что разница — в размерах и сфере применения. «Байкал» думали использовать для тяжёлой «Ангары», а «Крыло-СВ» предполагается использовать как первую ступень в семействе лёгких ракет — она всего 6 метров в длину и 0,8 м. в диаметре.

Реальная разработка «Крыла-СВ» началась в начале 2020 года.

Дело двигается, хотя.

11 ноября РИА Новости разместило заметку :

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

То есть, дошло дело и до движка!

Всё бы здорово, но взгляд зацепился за слово «демонстратор». Так и есть, — далее из новости следует, что это не полноразмерный макет, а модель, уменьшенная в три раза.

Кстати, почему не в два или в четыре? (чуть ниже поясню вопрос. )

То есть, смотрите: сначала будут создавать новый движок для персонально для макета, потом этот макет будут испытывать, а только потом приступят к полно-размерным версиям.

В общем-то, логично — сначала уменьшенная копия.

Если бы не сроки и уже летающие многоразовые ступени от Илона Маска. Будь это лет пять назад — вообще вопросов не было бы. А сейчас может возникнуть ощущение уходящего поезда.

Но, не забываем, что у этих ракет разная грузоподъёмность. То есть, «Крыло-СВ» позиционируется как первая многоразовая ракета в лёгком классе и не конкурирует с ракетой Маска Falcon-9 , которая относится к тяжёлому классу. А вот уже сфера применения и востребованность — это уже отдельная интересная тема 😉

Сюда же — общая экономическая обстановка в стране и в мире. Разрастается кризис, денег катастрофически не хватает, а тут НИОКР двигателя, который потом куда девать?

Тот же ядерный буксир делают на четверть мегаватта, но там-то как раз вопросов нет — в буксире каждый узел НОВЫЙ и требует исследования.

А в «Крыло-СВ» неизвестных гораздо меньше — на аэродинамике собаку съели, двигателей у нас каких только нет, крылатые ракеты тоже вроде не в новинку, то есть многое уже известно.

Разве что, поворотное крыло.

Кстати, неужели нет подходящих двигателей? Всё равно ведь, — в реальном изделии придётся использовать настоящие движки — так и сэкономили бы на разработке оных для модели (да и на демонстраторе) и делали бы сразу полноразмерную модель.

Ну или модель, которая по размерам подходит под какой-то из уже имеющихся движков. Ведь наверное не особо важно — в одну треть, в две пятых или вполовину настоящего размера.

А так — трата сил на разработку двигателей, у которых после демонстратора возможно нет будущего применения.

Ладно, конструкторам виднее — возможно даже с учётом всего этого, копия в одну треть всё равно дешевле в итоге.

Но, возня с демонстратором всё равно отодвигает сроки .

Источник

Проекты многоразовых ракет-носителей в России: есть ли у них будущее?

Космическая отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных, и её состояние во многом характеризует общий уровень развития промышленности и технологий в стране. Существующие космические достижения России по большей части основаны на достижениях СССР. На момент развала Советского Союза возможности СССР и США в космосе были примерно сопоставимы. В дальнейшем ситуация с космонавтикой в РФ стала постепенно ухудшаться.

Если не считать услуг по доставке американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), которые возникли по причине отказа США от дорогостоящей программы Space Shuttle, то Россия во всём уступает США: практически нет успешных крупных научных проектов, сравнимых с отправкой марсоходов, развёртыванием орбитальных телескопов или отправкой космических аппаратов к удалённым объектам Солнечной системы. Стремительное развитие частных коммерческих компаний привело к существенному снижению доли Роскосмоса на рынке космических запусков. Поставляемые в США российские двигатели РД-180 в ближайшей перспективе заменят американские BE-4 от компании Blue Origin.

С высокой вероятностью в ближайший год США откажутся от услуг России в качестве «космического извозчика», завершив испытания собственных пилотируемых космических аппаратов (одновременно разрабатываются сразу три пилотируемых космических аппарата).

Последней точкой соприкосновения США и России остаётся МКС, срок существования которой подходит к концу. Если не будет реализован какой-либо отечественный или международный проект с российским участием, то пребывание российских космонавтов на орбите станет крайне эпизодическим.

Основным устоявшимся трендом, который в ближайшей перспективе должен привести к существенному снижению стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту, является создание многоразовых ракет. В какой-то мере это уже происходит: заявленной целью компании SpaceX является снижение стоимости вывода грузов на орбиту в десять раз, а на текущий момент удалось сбить цену примерно в полтора раза.

Надо понимать, что многоразовое ракетостроение в его существующем виде (с возвратом первой ступени) находится на начальном этапе развития. Судя по тому, какой интерес к этому направлению проявили другие коммерческие компании, направление можно считать крайне перспективным. Прорывом в этом направлении может стать появление двухступенчатой ракеты-носителя (РН) BFR с полной многоразовостью обоих ступеней и ожидаемой надёжностью полётов на уровне современных авиалайнеров.

У российской космической отрасли также имеется несколько проектов многоразовых ракет-носителей разной степени проработанности.

«Байкал»

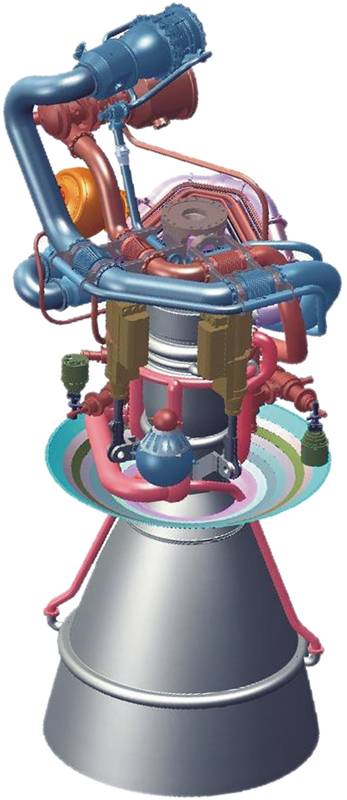

Одним из наиболее активно продвигаемых проектов многоразовых ракет является «Байкал-Ангара». Перспективный модуль «Байкал» представляет многоразовый ускоритель (МРУ) первой ступени ракеты-носителя Ангара, разработанный в ГКНПЦ им. Хруничева.

В зависимости от класса ракеты (лёгкая, средняя, тяжёлая) должны применяться один, два или четыре многоразовых ускорителя «Байкал». В лёгком варианте ускоритель «Байкал», по сути, и является первой ступенью, что приближает концепцию ракеты «Ангара» в этом варианте к концепции Falcon-9 от SpaceX.

Особенностью многоразового ускорителя «Байкал» является возврат, осуществляемый самолётным способом. После отстыковки «Байкал» разворачивает поворотное крыло в верхней части корпуса и осуществляет посадку на аэродром, при этом может осуществляться манёвр на дальности порядка 400 км.

Презентация проекта «Байкал»

Проект подвергается критике из-за большей сложности и потенциально меньшей эффективности по сравнению с вертикальной посадкой, применяемой в зарубежных проектах. По утверждению Роскосмоса, горизонтальная схема посадки необходима для обеспечения возможности возврата к месту старта, но такая же возможность заявлена и для РН BFR. Да и первые ступени РН Falcon-9 удаляются от места старта не более чем на 600 км, то есть площадки для их посадки вполне можно оборудовать в относительно небольшой дальности от космодрома.

Другим недостатком концепции МРУ «Байкал» + РН «Ангара» можно считать то, что в среднем и тяжёлом варианте возвращаются только ускорители, первая ступень (центральный блок) РН теряется. Да и посадка одновременно четырёх МРУ при запуске тяжёлого варианта РН может вызвать затруднения.

На фоне проработки проекта «Байкал-Ангара» странно выглядят заявления генерального конструктора ракет семейства «Ангара» Александра Медведева. По его мнению, ракета может садиться с помощью реактивных двигателей на выдвижные опоры, как у РН Falcon-9. Дооснащение первых ступеней РН «Ангара-А5В» и «Ангара-А3В» посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты и дополнительным топливом увеличит их массу примерно на 19 процентов. После доработки «Ангара-А5В» сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте. В случае реализации этого проекта стоимость выведения груза с помощью «Ангары» должна снизиться на 22-37%, при этом не указано максимально допустимое число запусков первых ступеней РН.

Учитывая заявления представителей Роскосмоса о возможности создания РН «Союз-7» в кооперации с компанией S7 Space в многоразовом варианте можно сделать вывод, что окончательно с проектом многоразовой РН в России пока окончательно не определились. Тем не менее, проект МРУ «Байкал» постепенно прорабатывается. Его разработкой занимается экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева. Тестовый горизонтальный полет демонстратора запланирован в 2020 году, затем должна быть достигнута скорость порядка 6,5 М. В дальнейшем МРУ запустят с аэростата, с высоты 48 км.

«Союз-7»

В сентябре 2018 года первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Радугин, который руководил разработкой новой российской ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», покинул свой пост и перешел на работу в частную компанию S7 Space. По его словам, компания S7 Space планирует создание ракеты «Союз-7» на базе разрабатываемой Роскосмосом одноразовой ракеты «Союз-5», которая, в свою очередь, является идеологическим наследником успешной советской ракеты «Зенит».

Как и в ракете Falcon-9, в РН «Союз-7» планируется осуществлять возврат первой ступени с помощью ракетодинамического маневра и вертикальной посадки с использованием ракетных двигателей. Для платформы «Морской старт» планируется разработать версию «Союз-7SL». В качестве двигателя РН «Союз-7» планируется использовать проверенный двигатель РД-171 (скорее всего его модификацию РД-171МВ), который может быть повторно использован до двадцати раз (10 полётов и 10 прожигов). Компания S7 Space планирует реализовать свою разработку в течение 5-6 лет. В настоящий момент РН «Союз-7» можно считать наиболее реалистичным проектом многоразовой ракеты-носителя в России.

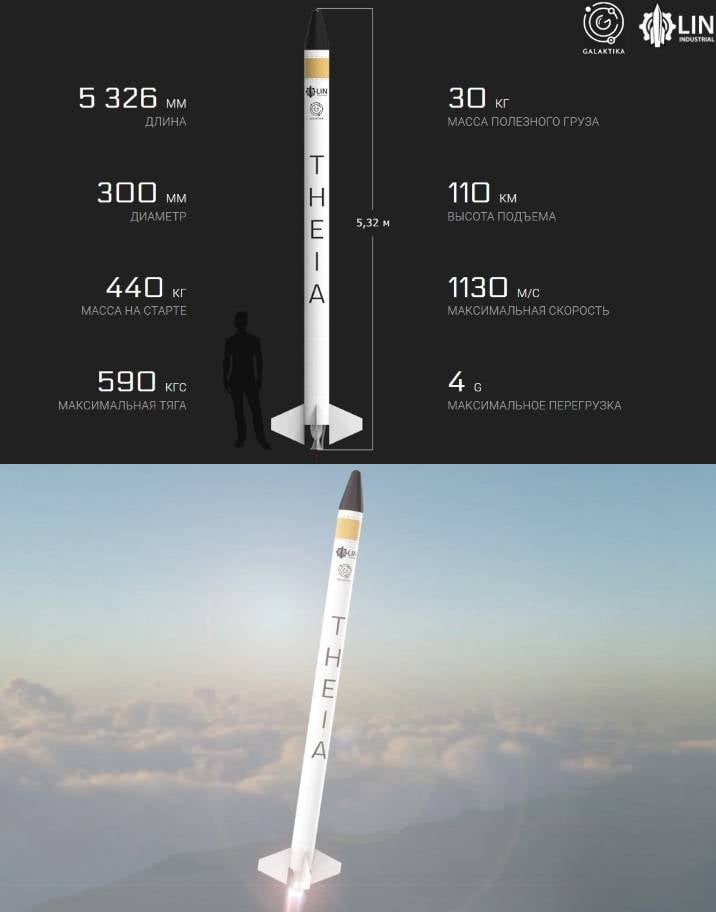

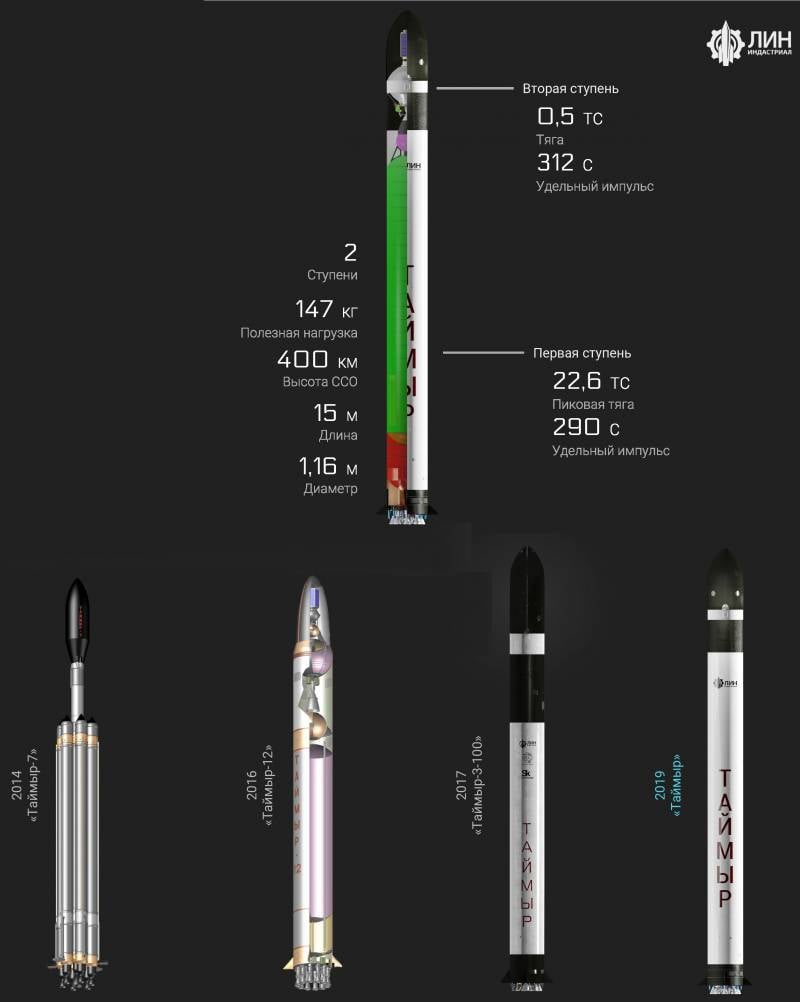

Компания «Лин Индастриал» проектирует сверхмалую суборбитальную ракету «Тейя», предназначенную для взлета до условной границы космоса 100 км с последующим возвращением.

Несмотря на скромные характеристики проекта, он может дать технологии, необходимые для создания в дальнейшем РН с более высокими характеристиками, тем более что «Лин Индастриал» параллельно прорабатывает проект одноразовой сверхмалой ракеты-носителя «Таймыр».

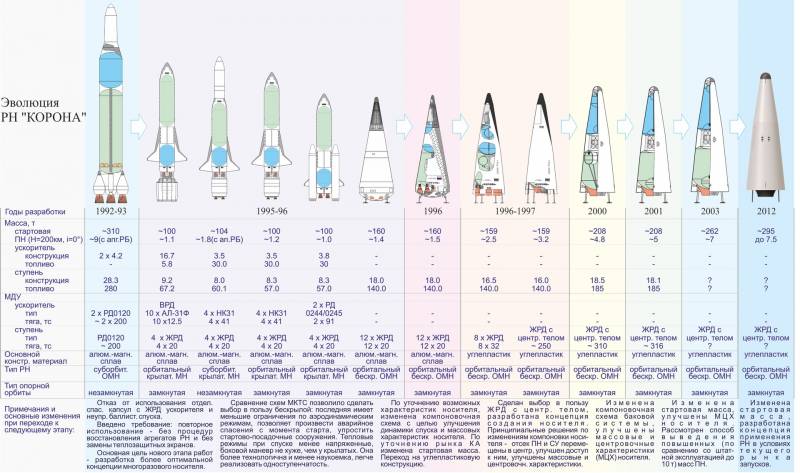

«Корона»

Одним из наиболее интересных и инновационных проектов можно считать многоразовую одноступенчатую ракету-носитель с вертикальным взлётом и посадкой «Корона», которая разрабатывалась государственным ракетным центром (ГРЦ) им. Макеева в период с 1992 по 2012 год. По мере развития проекта рассматривалось множество вариантов РН «Корона», пока не был сформирован наиболее оптимальный итоговый вариант.

Итоговый вариант РН «Корона» предназначен для выведения полезной нагрузки массой 6-12 тонн на низкую околоземную орбиту высотой порядка 200-500 км. Стартовая масса РН предполагается в районе 280-290 тонн. В качестве двигателя предполагалось использование клиновоздушного жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) на топливной паре водород + кислород. В качестве теплозащиты предполагается использовать усовершенствованную теплозащиту орбитального космического корабля «Буран».

Осесимметричная конусообразная форма корпуса обладает хорошей аэродинамикой при движении на больших скоростях, что позволяет РН «Корона» осуществлять посадку в точке старта. Это в свою очередь позволяет запускать РН «Корона» как с наземных, так и с морских платформ. При спуске в верхних слоях атмосферы РН осуществляет аэродинамическое торможение и маневрирование, а на завершающем этапе, при приближении к месту посадки, разворачивается кормой вниз, и осуществляет посадку с использованием ракетного двигателя на встроенные амортизаторы. Предположительно РН «Корона» может использоваться до 100 раз, при замене отдельных конструктивных элементов через каждые 25 полётов.

По заявлению разработчика, для выхода на этап опытной эксплуатации потребуется примерно 7 лет и 2 миллиарда долларов, не так уж и много за возможность получения столь революционного комплекса.

В настоящий момент ГРЦ им. Макеева можно считать одним из наиболее компетентных предприятий в области ракетостроения, максимально сохранившим свой потенциал после развала СССР. Именно они создали одну из наиболее эффективных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Синева» и им доверено создание МБР «Сармат», идущей на смену знаменитой «Сатане». Завершение создания МБР «Сармат» в 2020-2021 году открывает возможность для привлечения ГРЦ им. Макеева к космическим проектам.

Говоря о недостатках проекта «Корона», можно предположить, что таковым в первую очередь станет необходимость создания инфраструктуры по доставке и хранению жидкого водорода, а также все связанные с его использованием проблемы и риски. Возможно, что наилучшим решением стал бы отказ от одноступенчатой схемы РН «Корона» и реализация двухступенчатого полностью многоразового комплекса на метановом топливе. Например, на базе разрабатываемого кислородно-метанового двигателя РД-169 или его модификаций. При этом первая ступень могла бы использоваться отдельно для вывода специфической полезной нагрузки на высоту порядка 100 км.

С другой стороны, от жидкого водорода, как от ракетного топлива, скорее всего, никуда не деться. Во многих проектах, мне зависимости от того на метане первая ступень или керосине, на второй ступени применяются водород-кислородные двигатели. В этом контексте уместно вспомнить про трёхкомпонентные двигатели, каким, например, является, разрабатываемый Конструкторским бюро химавтоматики (КБХА) двух режимный трехкомпонентный двигатель РД0750. На первом режиме двигатель РД0750 работает на кислороде и керосине с добавкой 6% водорода, на втором – на кислороде и водороде. Такой двигатель может быть реализован и для связки водород + метан + кислород и возможно, что это окажется даже проще, чем в варианте с керосином.

«Байкал-Ангара», «Союз-7» или «Корона»?

Какой из этих проектов может стать первой российской многоразовой ракетой? Проект «Байкал-Ангара», несмотря на его распиаренность, можно считать наименее интересным. Во-первых, сама многолетняя возня с РН семейства «Ангара» уже накладывает свой отпечаток, во-вторых, концепция возврата МРУ самолётным способом также вызывает множество вопросов. Если говорить о лёгком варианте, когда МРУ фактически является первой ступенью, то ещё куда ни шло, а если говорить о средних и тяжёлых вариантах с двумя/четырьмя МРУ и потерей первой и второй ступеней, то затея выглядит совсем уж странно. Разговоры о вертикальной посадке РН «Ангара» скорее всего таковыми и останутся, или будут реализованы тогда, когда весь остальной мир уже будет летать на антигравитации или антивеществе.

Создание многоразовой версии РН «Союз-7» частной компанией S7 Space в сотрудничестве с Роскосмосом видится более оптимистичным, тем более что и проектируемая сверхтяжёлая РН «Енисей» будет создаваться на тех-же двигателях, что потенциально позволит перенести «многоразовые» технологии и на неё. Тем не менее, вспоминая эпопею с «Ё-мобилем», и этот проект может отправиться на свалку истории. Другим вопросом является изначальное применение в проектах РН «Союз-5», «Союз-7» и «Енисей» кислородно-керосиновых двигателей. Преимущества и перспективы метана в качестве ракетного топлива очевидны, и необходимо концентрировать усилия на переходе к данной технологии – созданию дросселируемого многоразового метанового ракетного двигателя, вместо создания очередного «самого мощного в мире» кислород-керосинового двигателя, который перестанет быть актуален через 5-10 лет.

Проект «Корона» в этой ситуации можно рассматривать как «тёмную лошадку». Как уже говорилось выше, ГРЦ им. Макеева обладает высокими компетенциями, и при соответствующем финансировании вполне могло бы создать многоразовую одноступенчатую или двухступенчатую ракету-носитель в период с 2021 по 2030 годы, после завершения работ над МБР «Сармат». Из всех возможных вариантов проект «Корона» потенциально может стать наиболее инновационным, способным создать задел для следующих поколений ракет-носителей.

Появление многоразовой ракеты-носителя Falcon-9 показало, что новая битва за космос началась, и мы в этой битве стали стремительно отставать. Можно не сомневаться, что получив односторонние преимущества в космосе США, а возможно, что вслед за ним и Китай, начнут его стремительную милитаризацию. Низкая стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту, обеспечиваемая многоразовыми ракетами-носителями, сделает космос привлекательным для инвестиций коммерческого сектора, что ещё сильнее подстегнёт космическую гонку.

В связи с изложенным хочется надеяться, что руководство нашей страны осознаёт важность развития космической техники в контексте если не гражданского, то хотя бы военного применения, и инвестирует необходимые денежные средства в развитие перспективных космических технологий, а не в строительство очередного стадиона или парка развлечений, обеспечив соответствующий контроль за их целевым использованием.

Источник