- Наша «Корона»: как отечественные инженеры обогнали время

- Тренд на многоразовость

- Полная многоразовость

- Многоразовые ракеты: экономное решение для Быстрого глобального удара

- Революция в создании многоразовых космических кораблей

- Планирующие гиперзвуковые боевые блоки

- Быстрый глобальный удар и VIP-террор

- Многоразовая ракета как носитель гиперзвуковых боевых блоков

- Базирование

- Финансовая сторона вопроса

- А что у нас?

Наша «Корона»: как отечественные инженеры обогнали время

Мы много знаем об американских разработках многоразовых ракет-носителей, Илон Маск и SpaceX не сходят с газетных страниц. В то же время в России есть не менее интересные проекты многоразовых ракет, остающиеся малоизвестными и, увы, нереализованными. «Известия» разбираются в их истории.

Тренд на многоразовость

В общей цене космического запуска современной ракеты-носителя большую часть стоимости занимает сама ракета. Двигатели, корпус, рули управления, топливные баки, всё это улетает навсегда и, увы, сгорает в плотных слоях атмосферы, делая космический запуск очень и очень дорогим. Не топливо, не монтажные работы и обслуживание космодрома, а именно стоимость самой ракеты — основная статья расходов. Невероятно сложная и дорогостоящая система используется считанные минуты, после чего выбрасывается.

Поэтому самый напрашивающийся способ сократить затраты на космические запуски — это возвращаемые ракеты-носители. Даже частичное возвращение первой ступени, несмотря на транспортные расходы, а также расходы и время на проверку двигателей и других устройств делает запуск дешевле. Насколько? Это сильно зависит от количества запусков и того, насколько отработана система.

Первым реализовал эту возможность американский миллиардер Илон Маск, реализовав частичную возвращаемость первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Сейчас это уже свершившийся факт, а до того, как компании SpaceX удалось задуманное, очень многие специалисты сомневались в возможности реализации этого решения. Первая ступень выводит вторую ступень на достаточную высоту, после чего возвращается и осуществляет посадку, используя для торможения собственные двигатели.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9

Только череда удачных запусков ракеты и посадок первой ступени показали всему миру, что многоразовость ракет «классической» схемы — это не фантастика и может быть реализована при современном уровне развития техники. Уже в 2017 году. После чего началась череда заявлений и новостей по всему миру о начале проектов с использованием частичной многоразовости и возвращении боковых ускорителей и первой ступени на землю обратно. Не остался в стороне и «Роскосмос».

Самое интересное, что идеи многоразовых ракет-носителей высказывались в советской, а затем и российской космонавтике гораздо раньше, чем это начал реализовывать Илон Маск. Практическую реализацию этого предполагалось сделать уже на блоках первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Их предполагалось возвращать на землю как парашютным, так и «самолетным способом». Соответственно испытывались и сертифицировались двигатели РД-170, ресурс которых должен был составлять 25 полетов.

Была и другая российская разработка, мало известная широкой публике. Это проект «Россиянка» , за авторством ОАО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева», в основном известного своими военными разработками в ракетной отрасли. Именно они разработали большинство баллистических ракет для подводных лодок, включая и стоящие на вооружении сейчас Р-29РМУ «Синева».

«Россиянка» — это двухступенчатая ракетная система, в которой первая ступень многоразовая. Всё практически так же, как и у SpaceX, только на несколько лет раньше. Даже выводить на НОО она должна была близкие к показателям Falcon 9 — 21,5 тонны полезной нагрузки. Краткое резюме проекта можно и до сих пор увидеть на сайте центра.

Что еще более обидно, у центра имени Макеева наверняка хватило бы компетенций и возможностей для создания этого проекта. Основная проблема одна — отсутствие финансирования. 12 декабря 2011 года ГРЦ им. Макеева представил РН «Россиянка» на конкурсе «Роскосмоса» по созданию многоразовых носителей (да, и даже конкурс проводился раньше Маска). Но увы, по результатам конкурса заказ ушел ГКНПЦ им. Хруничева с проектом «Байкал-Ангара».

Это самолетный вариант возвращения первой ступени. Предполагается, что после вывода на высоту и отделения у первой ступени будет открываться специальное крыло, ступень будет осуществлять полет по самолетному и садиться на аэродром при помощи выпущенных шасси, как и положено самолету. Система очень сложная и дорогая. У нее лишь один серьезный плюс: она может вернуться с большого расстояния. Увы, к настоящему времени проект не реализован, иногда его вспоминают, говоря о возможном использовании в разрабатываемой сейчас ракете «Союз-5», но не более того.

Но увы, как обычно и получается — нет пророка в своем отечестве. Многоразовые наработки советской и российской космонавтики не получили достаточного внимания и финансирования, не были доведены до конца, и первенство в реализации досталось американской частной компании.

Полная многоразовость

Сейчас ситуация в мире повторяется на новом технологическом витке. Илон Маск занимается разработкой сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket. Она будет иметь нехарактерную для современной космонавтики двухступенчатую архитектуру, при этом вторая ступень представляет собой одно целое с космическим кораблем, пассажирским или грузовым.

Предполагается, что первая ступень Superheavy будет выводить всю конструкцию на высоту, после чего отделяться от нее и возвращаться обратно на космодром, совершая вертикальную посадку при помощи своих двигателей. Вторая же ступень вместе с космическим кораблем, называемая Starship, будет выходить на орбиту. При этом топлива и окислителя в ней будет оставаться еще достаточно для того, чтобы после завершения космической миссии затормозить в плотных слоях атмосферы, а затем сесть на морскую платформу.

Получится это или нет, пока непонятно. Но в случае полной реализации это станет первой полностью возвращаемой космической системой в мире. Предполагается, что время между полетами первой ступени Superheavy будет сокращено всего до суток, за счет полета прямо на космодром и уменьшения времени на послеполетную проверку. Фантастика? Да нет, когда-то считалось, что после каждого полета самолета с реактивным двигателем придется тратить уйму времени на проверку работоспособности перед следующим полетом. Сейчас же эта проблема решена.

По итогу, в случае реализации Big Falcon Rocket между запусками останется только поставить на севшую на место ступень Superheavy новый Starship, проверить работоспособность всех систем и заправить баки жидким метаном и кислородом. Этот проект станет гораздо ближе к самой давней и главной мечте всех космических конструкторов — одноступенчатой возвращаемой ракетной системе.

Именно так, как рисовали и мечтали в 40-х годах прошлого века — ракета взлетает с космодрома, выходит на орбиту, после чего возвращается и садится на собственные двигатели.Очень красивую иллюстрацию этих мечтаний можно увидеть в советском фильме 1959 года «Небо зовет».

Увы, но для этого требовались решения, недоступные в те времена. Недостаточная мощность и эффективность двигателей, отсутствие требуемых композиционных материалов, невозможность создания бортовой аппаратуры системы управления, способной на возвращение и точную посадку в требуемой точке. Лишь в 90-е годы прошлого века конструкторы вновь стали прикидывать возможность создания одноступенчатой возвращаемой ракеты-носителя. И опять сейчас речь идет о Государственном ракетном центре имени академика В. П. Макеева.

За свои деньги, без внешнего финансирования они создали проект возвращаемой одноступенчатой ракеты, если быть точнее, то это уже многоразовый космический корабль. Предполагается, что КОРОНА («Космическая одноразовая ракета, одноступенчатый носитель аппаратов» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 7 тонн полезной нагрузки и возвращаться обратно как одно целое, без сложнейшего разделения ступеней.

К такому решению разработчики шли достаточно долго. Тут как никогда работает одно из следствий «формулы Циолковского». В упрощенном виде его можно сформулировать так: «Чем больше итоговый вес, выводимый на орбиту, тем больший требуется запас топлива, больше размеры и масса емкостей для его хранения, больше масса несущих элементов конструкции, мощнее (следовательно, массивнее) двигательная установка». В случае с обычными многоступенчатыми ракетами на орбиту выходит лишь последняя ступень и полезная нагрузка. В случае с одноступенчатой ракетой выводить придется всё вместе, да еще и с запасом топлива на возвращение.

Именно поэтому начальная масса такой конструкции будет велика. Как говорят сами создатели, используя даже лучшие современные материалы, невозможно построить одноступенчатую ракету массой менее 60−70 тонн, при этом полезная нагрузка у нее будет совсем невелика. Последние версии КОРОНЫ предполагают массу ракеты около 300 тонн, при этом вывод на орбиту всего 7 тонн, что очень немного по современным меркам.

Предполагается, что подобная система может стать экономически эффективной только за счет большого количества запусков и посадок. Кроме прочего, в КОРОНе должна быть реализована сложная двигательная система. Разработчики предлагают использование высокоэффективного жидкостного реактивного двигателя, работающего на водороде и кислороде. Ведь он должен работать на разных высотах и в очень разных условиях, как в нижних слоях атмосферы, так и в космосе.

Увы, к настоящему времени КОРОНА так и не вышла за рамки проекта. В 2018 году в январе был всплеск внимания к проекту, связанный с выступлением разработчиков на научных королевских чтениях, где они представили доклад, посвященный своей разработке. Как говорилось в тезисах к докладу: «Проведены технико-экономические исследования и разработан эффективный график разработки ракеты-носителя. Исследованы необходимые условия создания ракеты-носителя и проанализированы перспективы и результаты как разработки, так и эксплуатации предлагаемого средства выведения».

Источник

Многоразовые ракеты: экономное решение для Быстрого глобального удара

Революция в создании многоразовых космических кораблей

Синхронная посадка многоразовых ускорителей космического корабля Falcon Heavy

Впрочем, на лаврах ему почивать не долго, в затылок дышат другие частные компании, в том числе китайские. Например, 10 августа 2019 года китайская компания LinkSpace осуществила запуск ракеты RLV, которая взлетев на высоту 300 метров, через 50 секунд самостоятельно вернулась к стартовой площадке. В 2020 году планируется запуск ракеты RLV-T16, которая сможет достичь высоты 150 километров. Частные компании планируют строить многоразовые космические корабли для всех диапазонов возможных нагрузок – от нескольких сот килограмм до десятков-сотен тонн.

Широкое применение многоразовых космических кораблей, способных повторно использоваться до 100 раз, и до 10 раз без проведения ремонтных работ, позволит существенно снизить стоимость запуска полезной нагрузки на орбиту, что в свою очередь подстегнёт развитие коммерческого космического рынка.

Нет сомнений, что возможность вывода полезной нагрузки на орбиту за меньшую стоимость заинтересует и военных. В первую очередь это будут традиционные спутники разведки и связи, потребность в которых всё время возрастает, с учётом увеличения парка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности, управление которыми осуществляется через спутники.

В дальнейшем возможность вывода полезной нагрузки за минимальную стоимость может привести к появлению орбитальных ударных платформ класса «космос-поверхность».

Однако, у многоразовых коммерческих ракет может быть и иное военное применение.

Планирующие гиперзвуковые боевые блоки

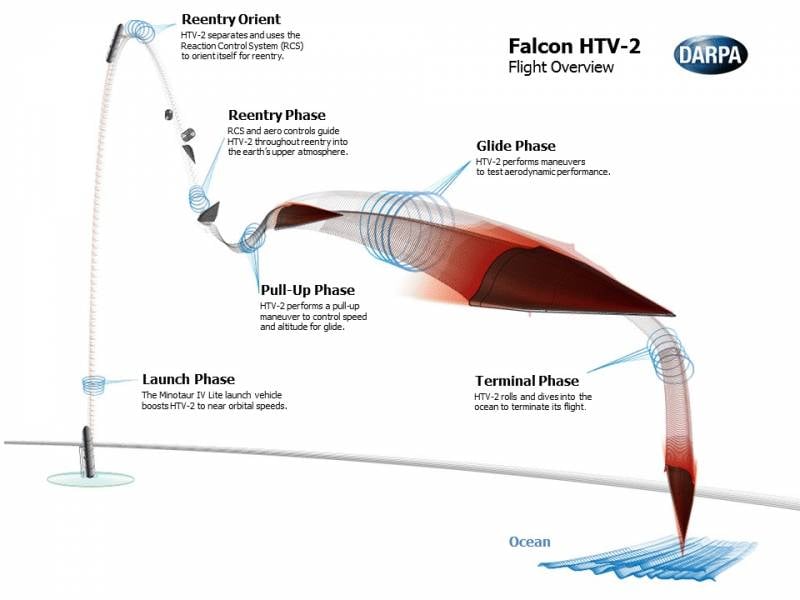

С 2003 года Агентством по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) совместно с ВВС США, в рамках программы «Быстрый глобальный удар», осуществляется разработка управляемого боевого блока Falcon HTV-2 (Hypersonic Test Vehicle – экспериментальный управляемый боевой блок), предназначенного для полётов с гиперзвуковой скоростью. Армией США разрабатывается аналогичный проект AHW (Advanced Hypersonic Weapon – перспективное гиперзвуковое оружие).

Проекты Falcon HTV-2 и AHW имеют схожую компоновку – не оснащённый двигателем планирующий боевой блок выводится на заданную высоту ракетой-носителем, затем отделяется и планирует на гиперзвуковой скорости к цели. Предполагаемая дальность полёта боевых блоков должна составить 6000-7600 километров, при скорости полёта 17-22 М (5,8-7,5 км/с). Таким образом, с учётом времени, необходимого на выход ракеты на высоту сброса боевого блока, время поражения цели составит порядка 20-30 минут.

Для вывода боевых блоков Falcon HTV-2 предполагается использовать ракеты-носители (РН) Минотавр-IV или межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman-III. Для испытаний гиперзвуковых блоков AHW использовалась трёхступенчатая твердотопливная ракета STARS.

В России реализован аналогичный проект – гиперзвуковой управляемый боевой блок в составе комплекса «Авангард», запускаемый МБР УР-100Н УТТХ. По данному направлению Россия опережает США – уже в 2019 году планируется принятие комплекса «Авангард» на вооружение. Скорость полёта боевого блока должна составить порядка 27 М (9 км/с), дальность полёта — межконтинентальная. При этом имеется принципиальное отличие – российский боевой блок оснащён ядерной боеголовкой, в то время как США рассматривают применение гиперзвуковых боевых блоков в неядерном оснащении. Неядерная боевая часть предъявляет повышенные требования к точности наведения боевых блоков.

Испытания и презентация ракетного комплекса «Авангард»

Альтернативным решением являются гиперзвуковые ракеты, запускаемые с самолётов стратегической авиации, типа американской X-51 Waverider или российской 3M22 «Циркон». Ракеты X-51 и 3M22 имеют большую гибкость применения, по сравнению с гиперзвуковыми боевыми блоками, запускаемыми ракетами-носителями, и возможно меньшую стоимость. Однако их дальность и скорость существенно меньше, чем у планирующих боевых блоков – порядка 500-2000 км и 5-8 М (1,7-2,7 км/с) соответственно. Меньшая скорость и дальность полёта не позволят обеспечить время реакции, сравнимое с тем, которое позволяют обеспечить гиперзвуковые планирующие боевые блоки. При нанесении удара на дальность 6000-7000 и более суммарное время полёта бомбардировщика и гиперзвуковой ракеты составит порядка пяти часов, при этом гиперзвуковым планирующим боевым блоком удар может быть нанесён в течение получаса, что может быть критичным для некоторых миссий.

Вышеприведённое сравнение не говорит об отказе от того или иного типа вооружения, а лишь показывает нишу применения каждого из них. В этом «разделении труда» гиперзвуковым планирующим блокам отводится задача поражения высокоприоритетных целей – командных пунктов, центров принятия решений и т.п.

Быстрый глобальный удар и VIP-террор

В статье Стратегические конвенциональные силы: носители и вооружение рассматривалась установка гиперзвуковых боевых блоков на МБР, сроки нахождения которых на вооружении подходят к концу. Это решение вполне оправдано и именно оно рассматривается вооружёнными силами США в рамках программы Быстрый глобальный удар.

Сама программа БГУ также у многих вызывает скепсис, почему-то её всегда противопоставляют ядерному оружию. Фактически же на ядерный щит она не оказывает никакого влияния. Хотя в договоре СНВ-3 неядерное боевое оснащение засчитывается наравне с ядерным, что теоретически может привести к снижению количества ядерных зарядов у США, фактически, как только программа БГУ получит развитие, и количество боевых блоков начнёт увеличиваться, договор СНВ-3 уже завершит своё действие, а если нет, то США выйдут из него с такой-же лёгкостью, как вышли из договора о ПРО и ДРСМД, заодно обвинив в этом Россию.

Другим возражением является то, что применение средств БГУ начнёт третью мировую войну. Надо понимать, что США ни в коей мере не планируют применять средства БГУ против России при её текущем уровне развития вооружённых сил. И против КНР тоже. А вот страны типа Ирана или Венесуэлы вполне могут стать целью для БГУ, которым будет нанесён первый обезглавливающий удар.

В статье Стратегическое конвенциональное оружие. Нанесение ущерба задача стратегического конвенционального оружия сформулирована как: нанесение противнику ущерба, существенно снижающего его организационные, промышленные и военные возможности с расстояния, минимизирующего или исключающего вероятность непосредственного боевого столкновения с вооружёнными силами противника. К этому можно добавить – в кратчайшие сроки.

Материальные ресурсы, потраченные на средства БГУ, окупятся сторицей экономией сил и средств сил общего назначения. В некоторых случаях, например, в случае ликвидации руководства противника, военный конфликт может закончиться не начавшись. Такой сценарий США вполне могут реализовать, например, в Венесуэле. Средствами БГУ ликвидировать действующего президента, одновременно организовав очередную «цветную» революцию, и никакие танки, самолёты и корабли не помогут избежать такого сценария развития событий.

Исходя из вышеизложенного можно сделать ещё один вывод – оружие Быстрого глобального удара или Стратегическое конвенциональное оружие – это идеальное средство для VIP-террора, то есть физического устранения высшего руководства противника.

Никакое другое средство вооружения не имеет подобных возможностей. Само по себе наличие на вооружении такого типа средств Быстрого глобального удара, или Стратегического конвенционального оружия, заставит руководство противника вести себя осмотрительно при принятии военных, политических и экономических решений, или заставит их жить под угрозой неминуемого уничтожения.

В некоторых случаях МБР может быть не самым оптимальным носителем для гиперзвуковых планирующих боевых блоков, как и не самым дешёвым. Есть ли для гиперзвуковых планирующих боевых блоков другие, более эффективные носители?

Многоразовая ракета как носитель гиперзвуковых боевых блоков

Наиболее эффективным и дешёвым средством заброски боевых блоков могут стать перспективные многоразовые ракеты, основанные на коммерческих изделиях.

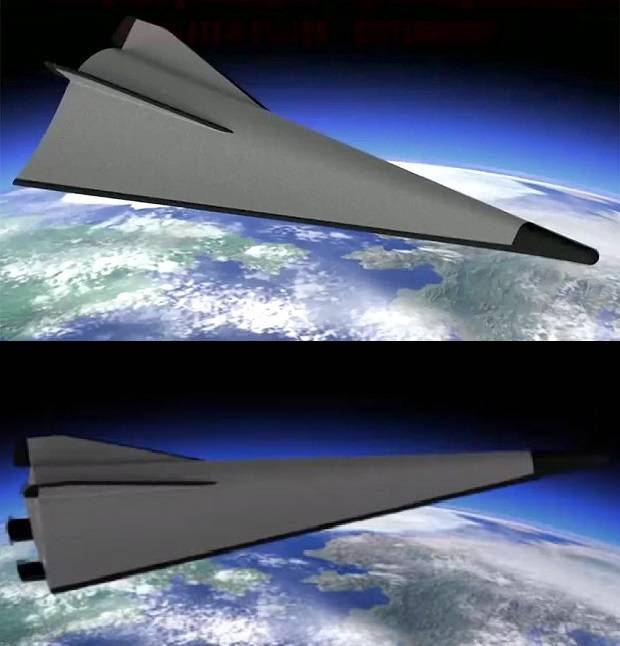

Исходя из открытой информации, размещённой в сети Интернет, высота заброса гиперзвуковых боевых блоков должна составить порядка 100 километров. Предполагаемая масса гиперзвуковых боевых блогов Falcon HTV-2 должна составить 1100-1800 кг.

Полезная нагрузка ракеты Falcon-9, выводимая на НОО (200 км), составляет 13-16 тонн. Полная масса второй ступени последней версии Falcon-9 составляет 111 тонн, вторая ступень отделяется от первой на высоте около 70 км. Первую ступень Falcon 9 планируется использовать до 10 раз, а с проведением технического обслуживания после каждых 10 полётов, её можно будет использовать до 100 раз.

Можно предположить, что для запуска гиперзвуковых боевых блоков достаточно первой ступени РН Falcon-9. Отказ от второй ступени массой 111 тонн предположительно позволит выводить на высоту 100 км порядка 10 гиперзвуковых боевых блоков массой 1100-1800 кг каждый.

На базе технологий, реализованных в коммерческом ракетостроении, могут быть созданы иные малые многоразовые ракеты-носители под заданные нагрузки, обеспечивающие заброску одного-двух гиперзвуковых боевых блоков, с последующей посадкой носителя и его многократным повторным использованием.

Если говорить об увеличении боевой нагрузки, то нельзя не вспомнить о планах SpaсeX по строительству полностью многоразовой двухступенчатой ракеты BFR, с её возможностью вывода на НОО полезной нагрузки массой до 100 тонн. В сети интернет уже обсуждается возможность перспективного использования BFR в качестве орбитального бомбардировщика для нанесения удара управляемыми вольфрамовыми стержнями.

Если провести аналогию с использованием первой ступени РН Falcon-9, то первая ступень РН BFR – Super Heavy (Сверхтяжёлый) сможет осуществлять заброску 55-85 гиперзвуковых боевых блоков.

С одной стороны, разработка BFR ещё не завершена, поэтому говорить о её военном применении несколько преждевременно. С другой стороны, Илон Маск решительно намерен достроить эту ракету. По планам SpaсeX она должна заменить все использующиеся компанией ракеты, включая РН Falcon-9.

Возникает вопрос, а зачем пропадать такой перспективной разработке? Компания SpaсeX вполне может адаптировать первую ступень Falcon-9 или просто продать военным все наработки по этой ракете, полностью сосредоточившись на BFR. Военные в свою очередь получат уникальную многоразовую платформу для запуска планирующих гиперзвуковых боевых блоков или иной полезной нагрузки.

Базирование

Проблема с многоразовыми ракетами в том, что, в отличие от бомбардировщиков, их на аэродром не посадишь, тем не менее, вариантов размещения такого оружия вполне достаточно.

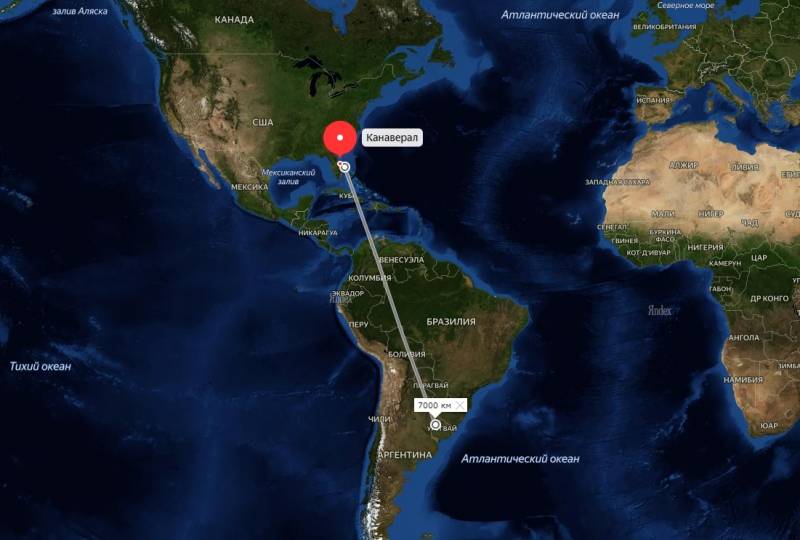

В случае размещения РН с планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками в южной части США (космодром на мысе Канаверал взят для примера) в зоне поражения окажется практически вся Латинская Америка. В случае размещения на Аляске, в зоне поражения окажется большая часть России, Китая, вся Северная Корея. Это при условии, что дальность полёта боевых блоков составит 6000-7000 километров, а не будет межконтинентальной, как у комплекса «Авангард».

Для размещения РН с планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками в Европе или Азии США могут воспользоваться территорией своих сателлитов. Маловероятно, что Польша, Румыния или Япония посмеют отказать своему сюзерену в такой малости.

Помимо этого, учитывая то, что частные военные компании (ЧВК) уже вооружаются боевыми самолётами, нельзя не предположить сценарий, в котором площадки для запуска РН с планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками будут арендоваться ЧВК и предоставляться ВС США по запросу на коммерческой основе.

Ну и наконец, нельзя исключать такой вариант, как создание морских платформ для запуска, аналогичных коммерческому проекту «Морской старт». Массогабаритные характеристики РН Falcon-9 сравнимы с таковыми у РН Зенит-3SL, поэтому проблем возникнуть не должно.

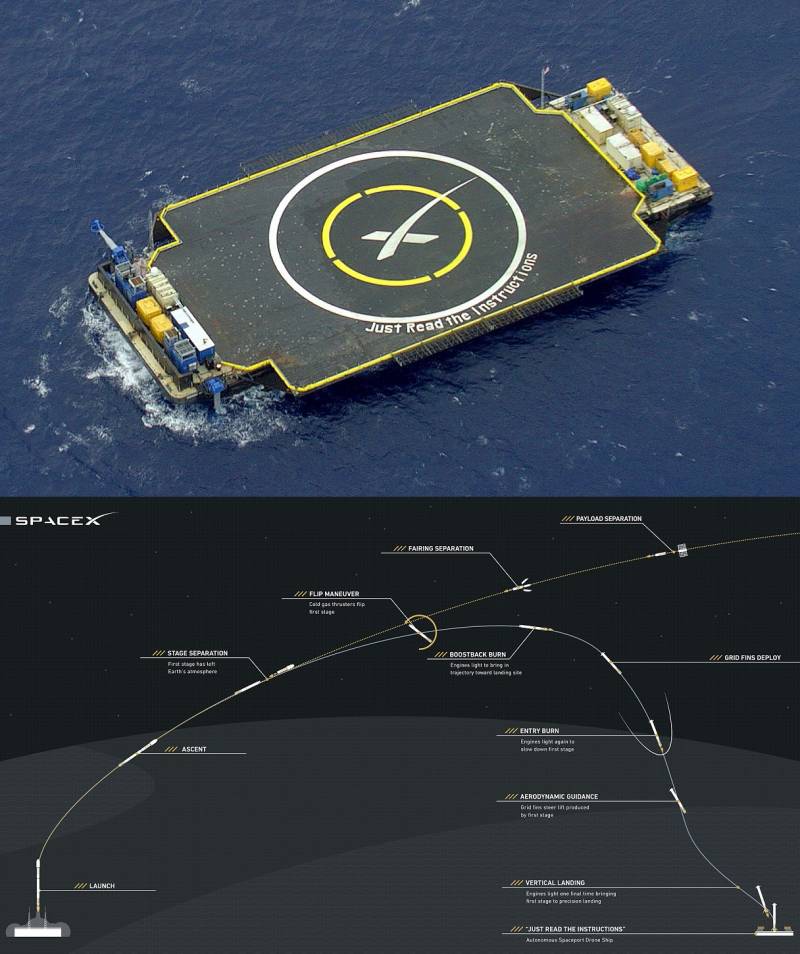

Учитывая то, что запускать потребуется только первую ступень с боевой нагрузкой, на плавучем космодроме вполне могут быть размещены две РН с десятью планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками на каждой. При размещении плавучего космодрома в Средиземном море в зону поражения попадает почти вся Африка, Персидский залив, Пакистан, частично Средняя Азия, Китай, большая части территории РФ. Посадка РН может осуществляться на существующие морские платформы ASDS (Autonomous spaceport drone ship – автономный беспилотный корабль-космопорт), использующиеся для посадки первой ступени РН Falcon-9, или аналогичные суда/платформы, разработанные на их основе.

Можно задать вопрос: если Россия или Китай, как ядерные державы, не рассматриваются в качестве цели для БГУ, то почему указывается, что их территория находится в зоне поражения? Ответ простой, БГУ – это фактор, который придётся учитывать. Если уж размещение пусковых установок Mk-41 в Европе вызвало столько шума, то что будет при появлении в Средиземном море плавучего космодрома с РН с планирующими гиперзвуковыми боевыми блоками.

Финансовая сторона вопроса

Стоимость первой ступени ракеты-носителя составляет 60–70% от её полной стоимости. Заявленная для Falcon-9 стоимость запуска составляет 60-80 миллионов долларов, соответственно стоимость первой ступени составит 36-56 миллионов долларов. Даже с учётом десятикратного использования первой ступени Falcon-9, стоимость вывода составит 3,6-5,6 миллиона долларов, стоимость топлива составит порядка 500 тысяч долларов на запуск. Таким образом, для 10 блоков стоимость заброски будет составлять порядка 400-600 тысяч долларов за блок (не считая стоимости самого блока). При ресурсе первой ступени Falcon-9 в 100 запусков, стоимость каждого запуска упадёт ещё практически на порядок. Безусловно, необходимо учитывать и другие расходы – техническое обслуживание, ремонт, транспортировку и т.д., но ведь и другие системы вооружений не обходятся без дополнительных расходов. Например, час полета B-2 стоит более 150 тыс. долларов, и при ударе на дальность 7000 км суммарное время полёта составит 10 летных часов, т.е. один вылет обойдётся в 1,5 миллиона долларов.

А что у нас?

Судя по всему, по гиперзвуковому оружию вообще, и по планирующим гиперзвуковым боевым блокам в частности, мы впереди планеты всей.

А вот с многоразовыми ракетами-носителями у нас есть серьёзные проблемы, точнее проблем нет, поскольку нет самих многоразовых РН. Но есть проекты, в том числе интересные, некоторые из которых вполне могут быть адаптированы для военного применения. Возможно, как часто происходит в нашей стране, это даст жизнь и их гражданским модификациям. Впрочем, об этом поговорим в следующем материале.

Источник