- Маскировочная сеть — универсальное укрытие на войне и в мирной жизни

- Чудеса маскировки: Как художники и архитекторы прятали Москву от фашистских бомбардировщиков

- Начало войны

- Фальшивые заводы и кварталы

- Вместо Мавзолея – особняк

- Маскировка не спасла, но помогла

- Как прятали Кремль во время Великой Отечественной и другие хитрости, о которых не рассказывают учебники истории

- Поспешная маскировка под натиском врага

- Первый налет и его результаты

- Маскировка усилилась и менялась

- Сколько авиаударов выдержала Москва

- Парад Победы в 1945 году

Маскировочная сеть — универсальное укрытие на войне и в мирной жизни

Идея возникновения маскировки возникла вместе с первыми армиями и началом сражений за разделение сфер влияния.

Комплекс мер, проводимых с целью ввести противника в заблуждение, замаскировать солдат и военные объекты, предпринимались еще в древности. Уже тогда, с развитием разведки, возникла необходимость скрывать информацию о местах дислокации армии, сооружений.

Разновидности оптической маскировки

Мероприятия, проводимые с целью сокрытия военных объектов, способствуют внезапности атаки, сохранению боеготовности, повышению сохранности объектов.

Маскировка относиться к одному из видов обеспечения войск в военное время.

Всерьез к разработке камуфляжа, маскировочных сеток, для защиты личного состава, командных пунктов, военные стратеги и тактики пришли около ста лет назад, во время начала Первой мировой войны. Хотя первые наивные попытки предпринимались давно, некоторые приемы описаны в мифах и преданиях, например, история Троянского коня.

Маскировка лишь тогда достигает цели, когда сливается с пространством, не выдавая нахождение объекта, создавая у противника иллюзию правдоподобности. Искусство быть невидимым, оставаясь на виду – главная задача хорошей маскировки. Кроме подручных и природных средств, использовались искусственные индивидуальные и коллективные маскировочные сети.

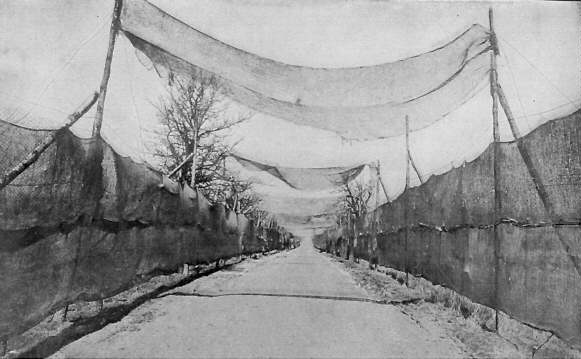

Дорога, скрытая маскировочной сетью

Индивидуальные средства укрытия, стоявшие на вооружении с 1932 года, имели вид крупноячеистой сетки с параметрами 150х75 см, нейтрального цвета. В инструкции по использованию рекомендовалось дополнять ее маскирующими лоскутами, в зависимости от времени года и обстановки на местности. Сетка часто использовалась для маскировки окопов, амбразур, дзотов.

Приемы сокрытия техники и объектов включают:

- Снижение цветового контраста предметов на окружающем фоне;

- Искажение силуэта предмета;

- Сокрытие за непрозрачной преградой.

Богатый опыт использования в Отечественную войну

Опыт ведения военных действий показал, насколько эффективным методом является использование искусства камуфляжа. Для укрытия огневых рубежей, аэродромов, применялись не только маскирующие свойства местности, естественный ландшафт, растительность. Часто использовалось создание масок, представляющих собой конструкцию на жестком каркасе, на котором крепилось маскировочное покрытие, в виде крупноячеистой сети.

В начале войны были приняты меры по защите и сохранности памятников архитектуры.

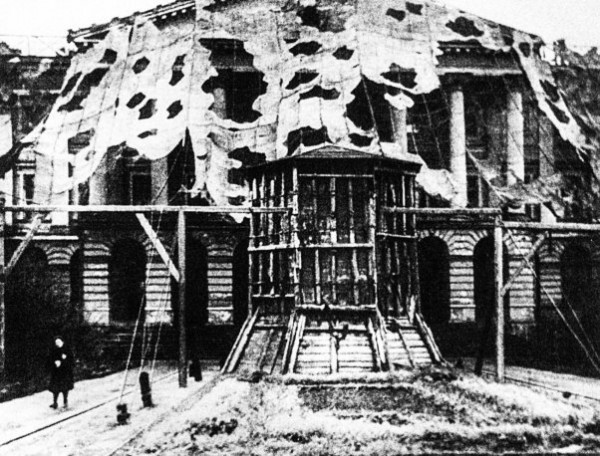

Памятники были демонтированы, частично вывезены. Сложнее обстояло дело с историческими зданиями. При маскировке дворцов в Ленинграде были использованы маскировочные сети, удачно дополненные настоящими ветвями деревьев. Некоторые купола приметных зданий, которые могли послужить ориентирами при авианалетах , было решено покрыть маскировочной краской. Но, «иглу» Адмиралтейства пришлось закрывать специально созданным тканевым чехлом, чтобы не повредить тончайший слой позолоты.

Маскировка с помощью сетки фасада Смольного 1942 г.

Современная наука — защищать

Эффективность маскировки зависит от того, насколько удачно объекты укрыты от глаз наблюдателя, сливаются с окружающей средой.

Демаскирующие признаки, которые могут выдать присутствие техники и скрываемых объектов:

- Четкие контуры, не имеющие аналогов в природе;

- Проблески от биноклей, блики от стальной поверхности, отблески костра;

- Движение;

- Следы от колес, гусениц;

- Тени.

Надежно скрыть от взгляда разведчика наличие этих примет можно с помощью маскировочной сети.

Современный вариант этого укрытия представляет собой прочный материал. По признаниям самих военных, уникальных разработок в этой области не меньше, чем в области разработки оружия. С помощью маскировочной сети можно надежно укрыть не только отдельные единицы техники, но и полевой штаб или аэродром.

В зависимости от необходимости, материал имитирует песок, зеленые насаждения, хвою.

Кроме использования высокотехнологичных материалов, способных обеспечить защиту даже от радиолокации, маскировочная сеть способна выдержать и серьезные механические нагрузки.

Использование маскировочных сетей в мирных целях

К важным параметрам изделий, представленным в интернет-магазине можно отнести:

- Не горючесть;

- Способность противостоять плесневым грибкам;

- Непромокаемость;

- Бесшумность при использовании;

- Устойчивость к воздействию ультрафиолета;

- Широкий диапазон температур от -40 до +40С.

Сети имеют разнообразный 3D-окрас , позволяющий подобрать вариант, наиболее подходящий к ситуации.

Востребованность маскировочных сетей не ограничивается армией. Продукция пришлась по душе охотниками, любителям активного отдыха, автолюбителям, дизайнерам.

Высокий коэффициент затенения позволяет использовать сеть как надежную защиту от палящих лучей.

Источник

Чудеса маскировки: Как художники и архитекторы прятали Москву от фашистских бомбардировщиков

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Начало войны

Единственно возможным способом минимизировать риск авиаударов по важным городским объектам была их маскировка. В первую очередь нужно было «спрятать» Кремль как основную и самую заметную мишень. Уже через четыре дня после начала войны комендант Кремля Спиридонов предложил два варианта «укрытия» Москвы и Кремля. Во-первых, нужно было снять кресты и убрать блеск с куполов кремлевских соборов, а башни, стены и другие здания замаскировать под жилые дома. Второй вариант предполагал создание макетов важных объектов в столице (в том числе, фальшивого моста через Москву-реку) и целых рисованных кварталов. Все это должно было дезориентировать немецких пилотов и затруднить нахождение объектов для бомбардировки.

Во время первого налета, произошедшего через месяц после начала войны, город еще не успел тщательно замаскироваться, поэтому последствия были очень серьезными. Москву атаковали две сотни самолетов германских ВВС, использовав как зажигательные, так и фугасные бомбы.

«Зажигалки» стали источником сотен пожаров, поскольку большинство домов были либо деревянными, либо каменными, но с деревянными перекрытиями. Фугасные же бомбы сбрасывали на крупные объекты с целью вызвать наибольшие разрушения. Например, очень сильно пострадали железнодорожные пути в разных частях Москвы и плюс ко всему были уничтожены десятки товарных вагонов, груженых продуктами, хлопком, боеприпасами, древесиной и другим жизненно необходимым товаром. Одна из бомб разрушила театр Вахтангова – да так сильно, что здание потом даже не стали восстанавливать, а выстроили на его месте новое.

И это не говоря о том, что во время налета погибло 130 человек.

Фальшивые заводы и кварталы

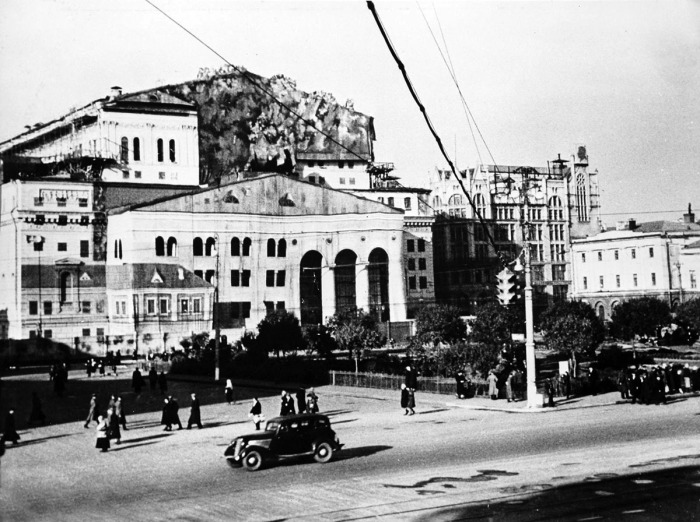

В конце июля основные работы по маскировке были закончены. Возглавил проект художник-архитектор Борис Иофан. Под его руководством город просто преобразился, и с воздуха его было действительно не узнать. Изменили свой вид городские кварталы (планировка выглядела совсем не такой, как на самом деле), а парки, которые с воздуха были наиболее заметны, выделяясь зелеными пятнами, маскировщики застроили макетами зданий и других объектов. При работе была активно использована маскировочная сетка.

Особо тщательно были «спрятаны» оборонные заводы, мосты (их выкрасили в черный цвет), нефтехранилища, водонапорные станции. Наряду с этим в разных частях города появились фальшивые предприятия с трубами, элеваторы, нефтебаза и даже фальшивый лагерь красноармейцев с палатками и фигурами бойцов. А еще были псевдоаэропорты с муляжами самолетов.

Кстати, служба маскировки, состоявшая из художников и архитекторов, получала зарплату, выделенную из городского бюджета. Краску же предоставил Наркомат химической промышленности.

Вместо Мавзолея – особняк

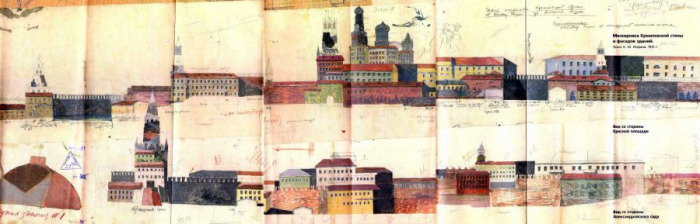

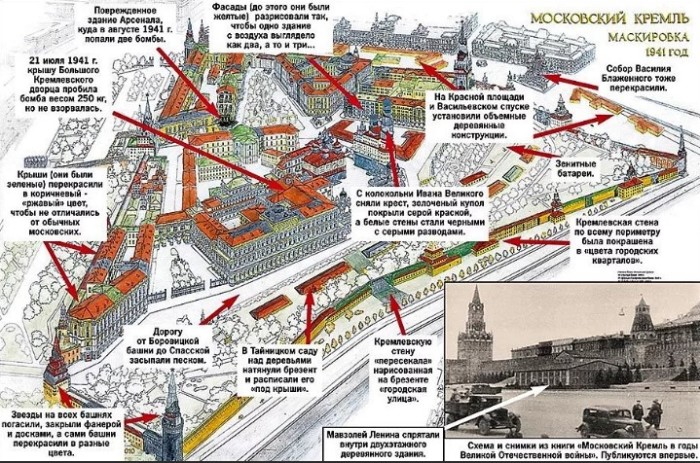

Кремль выглядел, как жилой квартал. Все его здания были стилизованы под более современные, купола покрыты темной краской, звезды на башнях зачехлены. На кремлевских стенах художники нарисовали окна, а зубцы укрыли фанерными листами, которые имитировали крыши домов.

В работе принимали участие военные, художники, добровольцы из горожан, а на самых высоких объектах (например, на колокольне Ивана Великого) трудились профессиональные альпинисты.

В то время, как тело Ильича было эвакуировано в Тюмень, сам Мавзолей расписали под старинный особняк. У здания усыпальницы появились фальшивые колонны и фальшивая крыша, а позади «усадьбы» возвышался «жилой дом».

Замаскированный Кремль облетели на самолете сотрудники госбезопасности во главе с майором Шпиговым и остались довольны результатом, заметив лишь, что нужно еще больше разрисовать здания, а Александровский сад замаскировать, застроив макетами и проложив фальшивые дорожки.

Кремль был «спрятан» отлично. Согласно статистике, за годы войны Москва пережила почти полторы сотни вражеских налетов, а вот Кремль подвергся бомбежке всего восемь раз.

Маскировка не спасла, но помогла

С момента первого авианалета на Москву бомбардировки города стали регулярными и, конечно же, разрушения были. Во-первых, подобная маскировка была эффективной, если только смотреть на город с определенной высоты и под определенным углом, так что нельзя сказать, что Москва и ее объекты все до одного растворились, как невидимка, в глазах немецких пилотов. Например, согласно докладам, поступавшим от кураторов маскировочных объектов, не очень хорошо сработал план с фальшивыми аэродромами, поскольку они были слишком статичны и на них не была продумана имитация «реальной жизни».

Позже, уже осенью, бомбы попадали и в Большой театр, и в здание МГУ на Моховой, а также в здания ЦК КПСС и Третьяковской галереи. Пострадали ряд предприятий, например, завод «Серп и Молот», ГПЗ им. Кагановича, «Трехгорка».

Однако маскировка города очень затрудняла для фашистов нахождение тех или иных объектов и, конечно, сбивала с толку, учитывая то, что налеты они совершали обычно в темное время суток. Вражеские летчики тратили драгоценные минуты на то, чтобы подлететь поближе к фальшивке и, покружив над ней, разобраться, реальный это объект или нет. И часто во время таких замешательств они встречали огонь советских зениток.

Большинство же бомб пилоты сбрасывали практически наугад, а не по конкретным целям, либо по муляжам. Более того, некоторые муляжи горожане во время налетов специально подсвечивали, чтобы самолеты направлялись именно к ним. Все это очень помогало советским истребителям и зениткам.

В итоге за период с начала первых авианалетов по апрель 1942 года в Москве пострадало лишь 19 предприятий и чуть больше 200 зданий. В масштабах ежедневных налетов и большого города это было не так и много. Разрушений оказалось во много раз меньше, чем в том случае, если бы Москву не «разрисовали».

Текст: Анна Белова

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Как прятали Кремль во время Великой Отечественной и другие хитрости, о которых не рассказывают учебники истории

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Николай Спиридонов, который в 1939 году был комендантом Московского Кремля, после начала Второй мировой, предложил свой план маскировки главного здания страны, о чем сообщил в записке в ЦК ВКП (б). Он был уверен, что при нападении с воздуха, Кремль окажется целью №1. Но руководство страны не приняло во внимание инициативу, и к моменту, когда война стала Отечественной, Москва сияла златоглавыми. В январе 1941 года в Москву все же стянули средства противовоздушной обороны, все 54 позиции, они были расставлены около Кремля для отражения возможных ударов с воздуха.

Когда Германия уже официально развязала войну с СССР, Спиридонов вновь повторяет свое письмо, на сей раз настаивает, чтобы его передали непосредственно Берия. В своем письме он говорит о необходимости немедленной разработке плана по маскировке Кремля, создание условий, при которых опознать его с воздуха было бы крайне затруднительно. Письмо было написано на 4 день после нападения Германии на СССР. К обращению был приложены наброски Бориса Иофана, которые он разработал вместе со своей группой архитекторов.

Предлагалось двигаться в двух направлениях:

• снять кресты, перекрашивание всех золоченых деталей – чтобы не блестели, кровлю и фасады перекрасить так, чтобы они визуально напоминали обычные городские кварталы;

• создать макеты, которые бы опять же создавали иллюзию обычных городских строений, в том числе ложный мост через Москва-реку;

Оба варианта объединяло то, что они должны были дезориентировать противника, который не смог бы сориентироваться и стрелять по отдельно стоящим зданиям, поскольку создавался бы эффект очень плотной городской застройки.

Поспешная маскировка под натиском врага

Несмотря на то, что комендант настаивал, план был предоставлен, руководство страны вовсе не спешило прятать Кремль. Да, воздушная оборона была направлена на защиту столицы, но обеспечить 100% гарантию не мог никто. К началу июля был разработан окончательный план, согласно которому с лица города должны были «исчезнуть» особо важные объекты. Это не только Кремль, но и оборонные заводы, водопроводные станции, телеграф, нефтехранилища, мосты. Было решено использовать оба варианта маскировки.

В российских архивах до сих пор хранятся макеты, которые использовались для маскировки, они достигают в длину 5 метров. Примечательно, что эта информация была засекречена вплоть до 2010 года. Сейчас эти рисунки, которые уберегли столицу, можно увидеть на выставках.

Все здания Красной площади были перекрашены как жилые дома, купола окрашены в серый, зеленые крыши тоже перекрасили в серый и расчертили как дороги. На Красной площади появились постройки из фанеры, для мавзолея был сшит огромный чехол, похожий на трехэтажный дом…

Стены Кремля тоже были разрисованы под окна и подъездные двери, звезды были выключены и покрыты чехлами, поверх зубцов уложили фанерные крыши, местами натянули полотнища, на которых были нарисованы крыши домов.

К работам были привлечены солдаты, за каждым полком была закреплен определенный объект и фронт работ. Колокольню Ивана Великого красили, например, при помощи альпинистов, впрочем, они были привлечены ко всем высотным работам. Если речь шла о каких-то особенно важных объектах, то на месте работали архитекторы.

Учитывая, что проект маскировки предполагал полное нарушение изначального плана города, работы было очень много, были задействованы коммунальные службы, которые меняли ландшафт города, домами-призраками застроили все парки, площади, скверы, по которым можно было бы восстановить карту города. Крыши домов имитировали дороги, а над настоящими были натянуты полотна, разрисованные под крыши. Соорудили даже ложный мост через реку.

Мавзолей замаскировали по максимуму, он был полностью «перестроен» фанерой, сверху появилось еще два этажа, однако даже случайной бомбы было бы достаточно чтобы уничтожить и сам Мавзолей, и тело вождя мирового пролетариата. Потому Владимира Ильича в начале июля спецрейсом отправили в Тюмень, обратно привезли лишь ранней весной 1945, когда стало ясно, что Победа не за горами.

Первый налет и его результаты

Учитывая тот факт, что маскировочный проект не был завершен к моменту первой бомбардировки, оказалось, что она все же была очень выигрышной затеей. Уже спустя месяц с начала войны самолетам удалось прорваться через заслон к Москве. Да, всего нескольким со стороны Смоленска. Это была целенаправленная атака, состоящая из 220 самолетов, ими управляли лучшие летчики, которые имели опыт обхода ПВО во время бомбежки других городов.

Тот факт, что Москва, за 5 часов бомбардировок потеряла 37 зданий и сохранила все ключевые позиции, говорит о том, что маскировка сработала. На территорию Кремля упало несколько бомб, серьезных нарушений не было. Одна из бомб, упавшая в Кремлевский дворец, пробив крышу, не взорвалась. Позже на чердаке Кремля нашли еще одну бомбу, которая тоже не сработала, похоже, что на защите Кремля стояли не только ПВО, маскировка, но и какие-то высшие силы. В нескольких метрах от Кремля упал фугас весом полцентнера и взорвался, оставив зияющую дыру, но, не разрушив никакие постройки. Еще несколько бомб были оперативно потушены сразу после падения.

После этой бомбардировки план маскировки был оперативно доделан, а в конце июля, первые лица армии лично пролетели над Москвой, дабы оценить результаты. Они, надо сказать, были впечатляющими, но замечания, конечно же, были. Так, были положительно оценены уже окрашенные здания, а вот те, что остались нетронутыми, сильно отличались на их фоне, поэтому было решено закрасить и Большой Кремлевский дворец, и первый корпус. Тогда же было решено переделать Александровский сад, разбить на массивы, сделать дороги и застроить зданиями-фейками. Замечания были учтены, и вскоре вся территория стала выглядеть совершенно иначе.

Маскировка усилилась и менялась

После первой атаки стало ясно, что отныне они будут регулярными, так и произошло, если днем налетов практически не было – воздушная защита была очень мощной, то ближе к вечеру и до рассвета происходило до 5 налетов. Обычно, сначала сбрасывались зажигательные бомбы, а затем, уже, ориентируясь по освещению, полученным от них, скидывали фугас. При таком способе определить цель и попасть в нее в принципе достаточно сложно, но немецкие летчики со временем стали ориентироваться. Например, нарисованные «здания» не отбрасывали тени.

Осветительные бомбы тут же сбивались пулеметами или другими орудиями, пилотов ослепляли обычными прожекторами, к тому же зенитчики проводили постоянный обстрел, потому говорить о каком-то планомерном бомбардировании не приходилось, большинство бомб скидывалось хаотично, без конкретной цели. Москвичи самостоятельно подсвечивали некоторые муляжные здания, делая из них приманку для фашистских самолетов.

Москва продолжала застраиваться фанерными зданиями, они видоизменялись, переносились, то и дело натягивались сетки, высаживались деревья, дороги закрывались полотнами. Однако немецкие летчики, особенно наиболее подготовленные, могли распознать расположение Кремля, даже несмотря на маскировку по его треугольной форме и нахождению относительно заметного поворота Москва-реки. К тому же, у фашистов к этому времени была очень подробная карта города, сделанная с воздуха. Над столицей постоянно кружили самолеты-разведчики, проводившие съемку с воздуха, для того чтобы раздобыть актуальные сведения о расположении особых объектов. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что немецкой стороне было известно не только о месте расположения Кремля, но и о том, что он замаскирован, что постоянно вносятся изменения в постройки.

Зато пользовались успехом у немцев ложные объекты промпредприятий, которые специально подсвечивались, для создания пущей убедительности. Так, в Плетнихе лжеэлеватор собрал больше 3 тысяч бомб.

Сколько авиаударов выдержала Москва

Кремль за годы войны попал под бомбардировку 8 раз. Причем подавляющее количество авиаударов было нанесено в самом начале войны – в 1941 году – 5 раз, еще три раза бомбили Кремль в 1941 году. Самые сильные разрушения здания получило в 1941, были и человеческие жертвы. Немцы не особенно доверяли отчетам своих летчиков о результатах авиаударов, всегда следом высылался самолет-разведчик. Так, результаты последних очень разнились с отчетами первых. Несмотря на то, что летчики рапортовали о разрушенных спецобъектах, бомбы часто разрушали фанерные постройки на стадионах и парках.

К Москве в целом за годы войны прорывались 141 раз, сброшено было более 1600 бомб. Из всех самолетов, посланных в столицу, цели достигало лишь 3-4%. Более 15% были сбиты ПВО и зенитчиками.

Не стоит недооценивать и роль самих горожан, которые стояли на защите своих домов и города в целом, предотвращая пожары. После того как по городу раздавалась тревога, предупреждающая о воздушной тревоге, ни одна крыша не оставалась без дежурного. Причем это были добровольцы, которые выбирались из числа населения, как правило, согласно графику дежурства. Для наглядности: из 45 тысяч возгораний, возникших в результате авиабомбежки, почти 44 тысячи были потушены самими горожанами.

Лондонцы, к примеру, в панике разбегались, увидев даже осветительную бомбу, москвичи жеи умудрялись тушить их тряпками и другими подручными средствами. К примеру, лондонские пожарные не выезжали на вызов во время бомбежки, дожидались ее окончания, а вот их московские коллеги мчались на вызов сразу же.

Парад Победы в 1945 году

Маскировка перестала обновляться и застраиваться к концу 1942 года, но окончательно была снята лишь к параду Победы 1945 года. Тогда же вернули тело Ленина в Мавзолей, однако тогда коммунальщикам и архитекторам пришлось столкнуться с другой проблемой – краска въелась в стены зданий, а особенно в купола, поэтому для того чтобы вернуть столице первозданный облик, пришлось постараться. Но эта проблема была ничтожной по сравнению с тем, что отчасти, благодаря этим мерам, парад Победы проходил в практически не тронутой войной Москве.

Конечно, если сравнивать результативность, то маскировка столицы не идет в сравнение с работой ПВО и зенитчиков, которые прикрывали столицу с воздуха и два раза не допустили немецкие танки к сердцу страны. Но и маскировка вносила свою лепту и усложняла работу летчиков, которые и без этого были дезориентированы, в комплексе это дало отличные результаты.

Далеко не все решения, принятые во время войны, были столь удачными, большинство из них воспринимались тяжело, несмотря на то, что имели под собой веские основания, так, Сталин запретил призывать некоторые народы на войну, а некоторые и вовсе переселил. Что стало причиной такого поступка ?

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник