- 5. Требования к проектированию резервуаров

- 5.1. Требования к металлоконструкциям резервуаров

- 5.1.1. Общие требования

- 5.1.2. Требования к конструкции днища

- 5.1.3. Требования к конструкции стенки

- Соединение стенки с днищем

- 5.1.4. Требования к ребрам жесткости на стенке резервуара

- 5.1.5. Требования к патрубкам и люкам в стенке резервуара

- 5.1.6. Требования к стационарным крышам

- 5.1.6.2. Бескаркасные крыши

- 5.1.6.3. Каркасные крыши

- 5.1.6.4. Патрубки и люки в крыше

- 5.1.7. Требования к плавающим крышам

- 5.1.8. Требования к понтонам

- 5.1.9. Требования к лестницам, площадкам, переходам

- 5.1.10. Анкерное крепление стенки

- 5.1.11. Резервуар с защитной стенкой

- 5.2. Требования к выбору стали

- 5.2.2. Расчетная температура металла

- 5.2.3. Требования к ударной вязкости

- 5.3. Требования к расчету конструкций

- 5.3.2. Нагрузки и воздействия

- 5.3.3. Нормативные и расчетные характеристики материалов

- 5.3.9. Нагрузки на основание и фундамент

- 5.4. Требования к защите резервуаров от коррозии

- Таблица 8. Воздействие среды на элементы резервуара.

- 5.5. Требования к проекту производства монтажно-сварочных работ

- 5.6. Требования к основаниям и фундаментам

- 5.6.2. Основные требования к проектным решениям оснований

- 5.6.3. Основные требования к проектным решениям фундаментов

- 5.7. Требования к оборудованию для безопасной эксплуатации резервуаров

5. Требования к проектированию резервуаров

5.1. Требования к металлоконструкциям резервуаров

5.1.1. Общие требования

5.1.1.1. Номинальные значения толщин листовых элементов резервуара принимают по ГОСТ 19903 с учетом минусового допуска на прокат D и припуска на коррозию C (при необходимости).

5.1.1.2. Значения номинальной толщины поясов стенки следует принимать из сортамента на листовой прокат так, чтобы соблюдалось неравенство

где ti — номинальная толщина пояса/стенки, мм;

tci — расчетная толщина пояса/стенки при уровне налива продукта Hmax, мм;

tgci — расчетная толщина пояса/стенки при гидроиспытании, мм;

th — минимальная конструктивная толщина стенки, мм.

5.1.1.3. Значение номинальной толщины листов окрайки должно быть не менее определенной по 5.1.2.5.

5.1.1.4. Значения номинальной толщины tr листового настила крыши следует принимать по сортаменту, соблюдая неравенство

где trh- минимальная конструктивная толщина настила крыши.

5.1.2. Требования к конструкции днища

5.1.2.1. Днища резервуаров должны быть коническими с уклоном к центру или от центра. Для резервуаров объемом до 1000 м3 включительно допускается применение плоских днищ.

5.1.2.2. Толщина листов днища резервуаров объемом 1000 м 3 и менее должна быть не менее 4 мм (без учета припуска на коррозию). Днища резервуаров объемом от 2000 м 3 и выше должны иметь центральную часть и утолщенную кольцевую окрайку. Толщина листов центральной части днища должна быть не менее 4 мм (без учета припуска на коррозию). Номинальная толщина листов окрайки днища должна быть не менее 6 мм.

5.1.2.3. Выступ листов окрайки за стенку резервуара должен быть не менее 50 и не более 100 мм.

5.1.2.4. Для листов окрайки должна применяться та же марка стали, что и для нижнего пояса стенки, или соответствующего класса прочности при условии обеспечения их свариваемости.

5.1.2.5. Номинальную толщину и минимальную ширину листа окрайки от внутренней поверхности стенки до сварного шва прикрепления центральной части днища к окрайке определяют расчетом. При этом минимальное расстояние от стенки до сварного шва должно быть не менее 600 мм.

5.1.2.6. Центральную часть днища допускается выполнять в виде отдельных листов или рулонированных полотнищ. Отдельные листы сваривают между собой внахлест или встык на подкладных пластинах, а полотнища, сваренные встык, — внахлест. Листы или полотнища центральной части днища сваривают с окрайкой внахлест (шириной не менее 60 мм) сплошным угловым швом сверху.

5.1.3. Требования к конструкции стенки

5.1.3.1. Вертикальные соединения листов должны выполняться сварными стыковыми с двусторонними швами. Вертикальные соединения листов на смежных поясах стенки должны быть смещены друг относительно друга на расстояние не менее 10t (где t — толщина нижележащего пояса стенки).

Горизонтальные соединения листов должны выполняться сварными стыковыми с двусторонними швами. Взаимное расположение листов соседних поясов устанавливается в проектной документации.

Для РВС вертикальные оси поясов располагают по одной вертикальной линии; для РВСП и РВСПК пояса стенки совмещают по внутренней поверхности.

Соединение стенки с днищем

Для резервуаров с толщиной листов 1-го пояса стенки 20 мм и менее допускается сварное тавровое соединение без разделки кромок. Размер катета углового шва должен быть не более 12 мм и не менее номинальной толщины окрайки. Для резервуаров с толщиной листов более 20 мм должно применяться сварное тавровое соединение с разделкой кромок.

5.1.3.2. Расчетные значения толщины листов каждого пояса определяют в соответствии с требованиями [3], [4].

Для сейсмоопасных районов строительства проводят дополнительную проверку несущей способности стенки, выполняемой по [1] и 5.3.6.9.

5.1.3.3. Минимальная конструктивная толщина стенки th приведена в таблице 3.

| Диаметр резервуара, м | Минимальная конструктивная толщина листов стенки, мм |

|---|---|

| Не более 16 включ. | 5 |

| От 16 до 25 включ. | 6 |

| От 25 до 40 включ. | 8 |

| От 40 до 65 включ. | 10 |

| Свыше 65 | 12 |

5.1.4. Требования к ребрам жесткости на стенке резервуара

5.1.4.1. Стенка резервуара должна иметь основное кольцевое ребро жесткости, которое устанавливается в верхней части стенки.

5.1.4.2. В резервуарах со стационарной крышей основное кольцевое ребро жесткости должно одновременно служить опорной конструкцией для крыши. Основное кольцевое ребро жесткости может быть установлено снаружи или изнутри стенки; сечение ребра определяют расчетом.

5.1.4.3. В резервуарах с плавающей крышей основное кольцевое ребро жесткости шириной не менее 800 мм устанавливают снаружи резервуара на 1,1 — 1,25 м ниже верха стенки и одновременно используют в качестве площадки обслуживания.

5.1.4.4. Кольцевые ребра жесткости должны иметь неразрезное сечение по всему периметру стенки. Кольца жесткости должны отстоять не менее чем на 150 мм от горизонтальных швов стенки, а их монтажные стыки не менее чем на 150 мм — от вертикальных швов стенки. Конструкция колец жесткости не должна допускать скопления на них воды, а также должна обеспечивать орошение стенки ниже уровня колец.

5.1.5. Требования к патрубкам и люкам в стенке резервуара

5.1.5.1. Все отверстия в стенке для установки патрубков и люков должны быть усилены накладками, расположенными по периметру отверстий. Без усиливающих накладок допускается установка патрубков с условным проходом не более 70 мм включительно при толщине стенки не менее 6 мм.

Минимальная площадь поперечного сечения накладки (в вертикальном направлении, совпадающем с диаметром отверстия) должна быть не менее произведения диаметра отверстия на толщину листа стенки резервуара. Толщину накладки принимают равной толщине стенки.

Усиление стенки в зоне врезки патрубков допускается выполнять установкой вставки (листа стенки увеличенной толщины).

5.1.5.2. Толщина стенки патрубка должна определяться расчетом с учетом давления продукта и внешних силовых воздействий. Патрубки в стенку резервуара должны ввариваться сплошным швом с полным проплавлением стенки.

Катет K сплошных угловых швов крепления накладки к стенке резервуара должен быть не менее указанного в таблице 4.

Таблица 4. Катет углового шва крепления накладки к стенке резервуара (мм).

| Параметр | Размеры | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Толщина стенки | t | 4 — 10 | 11 — 14 | 15 — 20 | 21 — 25 | 26 — 32 | 33 — 38 |

| Катет шва | K | t | t — 1 | t — 2 | t — 3 | t — 4 | t — 5 |

Катеты K сплошных угловых швов крепления накладки к обечайке патрубка должны быть не менее приведенных в таблице 5.

Таблица 5. Катет углового шва крепления накладки к обечайке патрубка (мм).

| Параметр | Размеры | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Толщина накладки | t | 5 | 6 | 7 | 8 — 10 | 11 — 15 | ? 16 |

| Катет углового шва | K | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |

Катет K углового шва крепления усиливающей накладки к днищу резервуара должен быть равен наименьшей толщине свариваемых элементов, но не более 12 мм.

5.1.5.3. Расстояние от внешнего края усиливающих накладок до оси горизонтальных стыковых швов стенки должно быть не менее 100 мм, а до оси вертикальных стыковых швов стенки или между внешними краями двух рядом расположенных усиливающих накладок патрубков — не менее 250 мм.

Допускается перекрытие горизонтального шва стенки усиливающим листом приемо-раздаточного патрубка или люка-лаза условным проходом Dу 800 — 900 мм на величину не менее 150 мм от контура накладки. Перекрываемый участок шва должен быть проконтролирован радиографическим методом.

5.1.5.4. Конструктивные размеры патрубков должны быть не менее представленных в таблице 6.

Таблица 6. Конструктивные размеры патрубков (мм)

| Условный проход патрубка | 80 — 100 | 150 — 250 | 300 — 400 | 500 — 700 |

|---|---|---|---|---|

| Толщина обечайки патрубка | 6 | 8 | 10 | 12 |

| Расстояние от стенки до фланца | 150 | 200 | 300 | 300 |

5.1.5.5. Все резервуары должны быть оснащены люками-лазами, расположенными в 1-м поясе стенки, а резервуары с понтонами и плавающими крышами дополнительно люками-лазами, обеспечивающими выход на понтон или плавающую крышу. Условный проход люков-лазов должен быть не менее 600 мм.

5.1.5.6. Номенклатуру и количество патрубков и люков-лазов в стенке резервуара устанавливают в техническом задании.

5.1.5.7. Листы стенок толщиной 25 мм и более из стали с пределом текучести ≥ 345 МПа, включающих в себя врезки патрубков Dу ≥ 300 мм, должны быть термообработаны с последующим контролем сварных швов физическими методами.

5.1.6. Требования к стационарным крышам

5.1.6.1. Общие требования

а) Стационарные крыши должны опираться по периметру на стенку резервуара с использованием кольцевого элемента жесткости.

б) Толщина листового настила и элементов поперечного сечения профилей каркаса крыши должна быть не менее 5 мм без учета припуска на коррозию.

в) Применение крыш других конструкций (не описанных в настоящем стандарте) допускается при условии выполнения требований настоящего стандарта.

г) Допускается применение стационарных крыш из алюминиевых сплавов (см. приложение Б).

5.1.6.2. Бескаркасные крыши

а) Бескаркасные крыши должны быть образованы листовым настилом в виде пологих конических или сферических оболочек.

б) Бескаркасные конические крыши рекомендуется применять для резервуаров диаметром не более 12,5 м;

в) Бескаркасные сферические крыши — для резервуаров диаметром не более 25 м.

Геометрические параметры бескаркасной конической крыши должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальный угол наклона образующей крыши к горизонтальной плоскости должен быть 300;

- минимальный угол наклона образующей крыши к горизонтальной плоскости должен быть 150.

Оболочку конической крыши формируют из полотнищ листового настила. Сварные соединения между полотнищами настила должны выполняться внахлест с двусторонними сварными швами.

в) Геометрические параметры бескаркасной сферической крыши должны соответствовать следующим требованиям:

- минимальный радиус сферической поверхности должен составлять 0,8 диаметра резервуара;

- максимальный радиус сферической поверхности — 1,2 диаметра резервуара.

5.1.6.3. Каркасные крыши

а) Каркасные конические крыши рекомендуются для резервуаров диаметром от 10 до 25 м; каркасные сферические крыши — для резервуаров диаметром от 25 м и более.

Геометрические параметры каркасной конической крыши должны соответствовать следующим требованиям:

- минимальный угол наклона образующей крыши к горизонтальной плоскости должен быть не менее 60 (уклон 1:10);

- максимальный угол наклона образующей крыши к горизонтальной плоскости должен быть 9,50 (уклон 1:6).

Каркас конической крыши может быть ребристым или ребристо-кольцевым.

б) Геометрические параметры каркасной сферической крыши должны соответствовать следующим требованиям:

- минимальный радиус сферической поверхности должен составлять 0,8 диаметра резервуара;

- максимальный радиус сферической поверхности должен составлять 1,5 диаметра резервуара.

Каркас сферической крыши следует выполнять ребристым, ребристо-кольцевым или сетчатым.

в) Каркасные крыши могут быть обычного и взрывозащищенного исполнения.

В каркасных крышах обычного исполнения листовой настил следует прикреплять ко всем элементам каркаса.

В каркасных крышах взрывозащищенного исполнения листовой настил должен быть прикреплен только к окаймляющему элементу стенки по периметру крыши. Катет сварного шва в соединении между настилом и кольцевым элементом жесткости принимают равным 4 мм.

5.1.6.4. Патрубки и люки в крыше

а) Число и размеры патрубков и люков зависят от типа и объема резервуара и должны указываться в техническом задании заказчиком резервуара и подтверждаться расчетом.

б) Вентиляционные патрубки должны устанавливаться с минимальным (не более 10 мм) выступом относительно настила крыши изнутри резервуара.

в) Фланцы патрубков должны выполняться по ГОСТ 12820 на условное давление 0,25 МПа, если иное не оговорено в техническом задании.

г) Все патрубки на крыше резервуара, эксплуатируемого при избыточном давлении, должны иметь временные заглушки, предназначенные для герметизации резервуара при проведении испытаний.

д) Для осмотра внутреннего пространства резервуара и его вентилирования (при очистке и ремонте) на стационарной крыше устанавливают не менее двух люков диаметром 500 мм.

5.1.7. Требования к плавающим крышам

5.1.7.1. Плавающие крыши могут быть двух основных типов: однодечные и двудечные.

Границы применения плавающих крыш:

- однодечные — для районов с расчетным весом снегового покрова до 240 кг/м 2 ;

- двудечные — без ограничений.

5.1.7.2. В рабочем положении плавающая крыша должна полностью контактировать с поверхностью хранимого продукта.

Верхняя отметка периферийной стенки (борта) плавающей крыши должна превышать уровень продукта не менее чем на 150 мм.

В опорожненном резервуаре крыша должна находиться на стойках, опирающихся на днище резервуара. Конструкции днища и основания должны обеспечивать восприятие внешних нагрузок при опирании плавающей крыши на стойки.

5.1.7.3. Плавучесть крыш должна обеспечиваться герметичными коробами или отсеками. В верхней части каждого короба или отсека должен быть установлен смотровой люк для контроля герметичности. Конструкция обечайки люка с крышкой должна исключать попадание осадков внутрь короба или отсека.

5.1.7.4. Конструкция плавающей крыши должна обеспечивать сток ливневых вод с поверхности к ливнеприемному устройству с последующим отводом их за пределы резервуара. Ливнеприемное устройство однодечной плавающей крыши должно быть оборудовано клапаном, исключающим попадание хранимого продукта на плавающую крышу при нарушении герметичности трубопроводов водоспуска.

Номинальный диаметр трубы водоспуска должен быть:

- для резервуаров диаметром до 30 м — не менее 75 мм;

- для резервуаров диаметром от 30 до 60 м — не менее 100 мм;

- для резервуаров диаметром 60 м и более — не менее 150 мм.

Аварийные водоспуски предназначены для сброса ливневых вод непосредственно в хранимый продукт.

5.1.7.5. Для исключения вращения плавающей крыши должны использоваться направляющие трубы, перфорированные в своей нижней части, одновременно выполняющие технологические функции.

5.1.7.6. Зазор между бортом крыши и стенкой резервуара, а также между патрубками в крыше и направляющими трубами должен быть уплотнен с помощью затворов. Материал затворов выбирают с учетом совместимости с хранимым продуктом, газонепроницаемости, старения, прочности на истирание, температуры.

5.1.7.7. Плавающие крыши должны быть оборудованы не менее чем одним люком-лазом диаметром 600 мм и одним монтажным люком диаметром 800 мм.

5.1.7.8. Плавающие крыши должны быть оборудованы не менее чем двумя вентиляционными клапанами, открывающимися при нахождении крыши на опорных стойках, и предохраняющими крышу и затвор от перегрузок и повреждения при заполнении или опорожнении резервуара. Размеры и число клапанов определяются производительностью приемо-раздаточных операций и габаритами резервуара.

5.1.7.9. Доступ на плавающую крышу должен обеспечиваться лестницей, которая автоматически следует любому положению крыши по высоте.

Лестница должна быть оборудована ограждениями с двух сторон и самовыравнивающимися ступенями и рассчитана на вертикальную нагрузку 5 кН, приложенную в средней точке лестницы при нахождении ее в любом положении.

5.1.7.10. Все части плавающей крыши, включая лестницу, должны быть электрически взаимосвязаны и соединены со стенкой.

5.1.7.11. На плавающей крыше должен быть установлен кольцевой барьер высотой 1 м для удержания пены при пожаротушении. Барьер устанавливают на расстоянии 2 м от стенки резервуара.

5.1.8. Требования к понтонам

5.1.8.1. Понтоны применяют в резервуарах для хранения легкоиспаряющихся продуктов и сокращения потерь от испарения. Резервуары с понтоном должны эксплуатироваться без внутреннего избыточного давления и вакуума. Резервуар РВСП должен быть оборудован вентиляционными устройствами согласно Приложению В, пункт В.3.

5.1.8.2. Конструкция понтона должна обеспечивать его работоспособность по всей высоте резервуара без перекосов и вращения.

5.1.8.3. Высотные отметки периферийной стенки (борта) и патрубков должны превышать уровень продукта не менее чем на 100 мм при любых условиях потери герметичности (см. 5.1.8.6).

5.1.8.4. Пространство между стенкой резервуара и бортом понтона, а также между патрубками понтона и направляющими трубами должно быть уплотнено при помощи затворов.

5.1.8.5. Материал затворов выбирают с учетом температуры района строительства и хранимого продукта, проницаемости парами продукта, прочности на истирание, старения, хрупкости, воспламеняемости и других факторов совместимости с хранимым продуктом.

5.1.8.6. Расчетная плавучесть понтона должна быть принята с коэффициентом запаса по собственному весу, равным 2, с учетом плотности продукта, равной 0,7 т/м 3 .

Плавучесть понтона должна быть обеспечена при следующих условиях потери герметичности:

- для понтона однодечной конструкции — двух коробов или одного короба и центральной мембраны;

- для понтонов двудечной конструкции — трех любых коробов;

- для понтонов поплавкового типа — 10 % поплавков.

5.1.8.7. Толщина стальных элементов понтона должна быть не менее 5 мм.

5.1.8.8. Понтон должен быть оснащен фиксированными или регулируемыми опорными конструкциями. Нижнее рабочее положение понтона определяется минимальной высотой, при которой положение конструкций понтона оказывается не менее чем на 100 мм выше расположения различных устройств, находящихся на стенке или днище резервуара и препятствующих опусканию понтона.

Опоры, изготовленные из замкнутого профиля, должны иметь отверстия в нижней части для обеспечения их дренажа и зачистки.

5.1.8.9. Понтон должен быть рассчитан так, чтобы в состоянии на плаву или на опорах он мог безопасно удерживать, по крайней мере, двух человек (2 кН), которые перемещаются в любом направлении; при этом понтон не должен разрушаться, а продукт не должен поступать на поверхность понтона.

5.1.8.10. Для исключения вращения понтона должны использоваться направляющие в виде труб, которые одновременно могут выполнять технологические функции, или вертикально натянутые тросы.

5.1.8.11. Понтоны должны быть оборудованы патрубками для установки клапанов, исключающих возникновение перегрузок на настил понтона. Вентиляционные устройства должны быть достаточными для циркуляции воздуха и газов из-под понтона в то время, когда понтон находится на опорах в нижнем рабочем положении в процессе заполнения и опорожнения резервуара. В любом случае (при наличии или отсутствии вентиляционных устройств) скорость заполнения и опорожнения резервуара в режиме нахождения понтона на опорах должна быть минимально возможной для конкретного резервуара.

5.1.8.12. Стационарную крышу РВСП необходимо оборудовать вентиляционными отверстиями в соответствии с приложением В, пункт В.3, с целью снижения взрывоопасной концентрации в газовом надпонтонном пространстве, а также смотровыми люками (не менее двух). Расстояние между люками должно быть не более 20 м.

5.1.8.13. Закрытые короба понтона, требующие визуального контроля и имеющие доступ с верхней части понтона, должны быть снабжены люками с крышками или иными устройствами для контроля за возможной потерей герметичности.

5.1.8.14. Для доступа на понтон в стенке резервуара должно быть предусмотрено не менее одного люка-лаза, расположенного так, чтобы через него можно было попасть на понтон, находящийся на опорах.

Понтон должен быть оснащен монтажным люком, обеспечивающим обслуживание и вентиляцию подпонтонного пространства в процессе ремонтных и регламентных работ.

5.1.9. Требования к лестницам, площадкам, переходам

5.1.9.1. Лестницы должны соответствовать ГОСТ 23120 и следующим требованиям настоящего стандарта:

- ступени должны выполняться из перфорированного, решетчатого или рифленого металла и иметь бортовую обшивку высотой 150 мм;

- минимальная ширина лестницы — 700 мм;

- максимальный угол по отношению к горизонтальной поверхности — 500;

- минимальная ширина ступеней — 200 мм;

- высота ступеней по всей высоте лестницы должна быть одинаковой и не превышать 250 мм;

- ступени должны иметь уклон 20 — 50 к задней грани;

- поручень лестницы должен соединяться с поручнем переходов и площадок без смещения;

- конструкция поручня должна выдерживать горизонтальную нагрузку 0,9 кН, приложенную в верхней точке ограждения; высота поручня должна быть 1 м;

- конструкция лестницы должна выдерживать сосредоточенный груз 4,5 кН;

- максимальное расстояние между стойками ограждения (вдоль поручня) должно быть 1 м, либо более 1 м (подтверждают расчетом);

- кольцевые лестницы должны закрепляться на стенке резервуара, а нижний марш не должен доходить до отмостки на 100 — 200 мм;

- при полной высоте лестницы более 9 м конструкция лестницы должна включать в себя промежуточные площадки, разница между вертикальными отметками которых не должна превышать 6 м.

5.1.9.2. Площадки, переходы и ограждения должны выполняться с учетом следующих требований:

- ограждение должно быть выполнено по ГОСТ 25772 и устанавливаться по всему периметру стационарной крыши, а также по наружной (от центра резервуара) стороне площадок, располагаемых на крыше;

- переходы и площадки должны быть снабжены перилами высотой 1,25 м от уровня настила;

- минимальная ширина площадок и переходов на уровне настила — 700 мм;

- максимальное расстояние между стойками ограждения — 2,5 м;

- минимальная высота нижней бортовой полосы ограждения — 150 мм;

- расстояние между поручнем, промежуточными планками и нижней бортовой полосой должно быть не более 400 мм;

- конструкция площадок и переходов должна выдерживать сосредоточенный груз 4,5 кН (на площадке 100 мм);

- ограждение должно выдерживать нагрузку 0,9 кН, приложенную в любом направлении в любой точке поручня.

5.1.10. Анкерное крепление стенки

5.1.10.1. Анкерное крепление стенки резервуара должно устанавливаться в случаях, если опрокидывающий момент резервуара от воздействия расчетной ветровой или сейсмической нагрузок превышает восстанавливающий момент.

5.1.10.2. При сейсмическом воздействии параметры и число анкеров устанавливаются расчетом полного резервуара на прочность и устойчивость.

5.1.10.3. Для предотвращения опрокидывания пустого резервуара при расчетной ветровой нагрузке с учетом веса конструкций, оборудования и теплоизоляции следует устанавливать анкерные крепления, параметры и число которых определяется расчетом.

5.1.10.4. Расчет прочности анкерного крепления следует выполнять, принимая коэффициент условия работы: yс = 1,0 — для анкерного элемента;

yс = 0,7 — для опорного столика и узла сопряжения его со стенкой.

5.1.10.5. Анкерные крепления должны располагаться по периметру стенки резервуара на равных расстояниях не более 3 м друг от друга.

При использовании в качестве анкеров болтов их диаметр должен быть не менее 24 мм.

5.1.11. Резервуар с защитной стенкой

5.1.11.1. Для обеспечения безопасности людей и окружающей среды в условиях стесненных производственных площадок при отсутствии обваловок групп резервуаров, а также при условии расположения резервуаров вблизи морей и рек необходимо устанавливать резервуары с защитными стенками.

5.1.11.2. Внутренний (рабочий) резервуар проектируют, изготавливают и монтируют в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.1.11.3. Защитная (наружная) стенка предназначается для удержания продукта при нарушении целостности стенки рабочего резервуара.

Минимальное расстояние между рабочим резервуаром и защитной стенкой должно быть не менее 1800 мм.

Прочность защитной стенки определяют расчетом от воздействия потока жидкости при разгерметизации (аварии) рабочего резервуара.

5.1.11.4. При проектировании резервуара с защитной стенкой следует предусмотреть конструктивные мероприятия для предотвращения лавинообразного разрушения и полного раскрытия стенки рабочего резервуара.

5.2. Требования к выбору стали

5.2.1. Общие требования

5.2.1.1. Стали, используемые для изготовления конструкций резервуаров, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий (ТУ), дополнительным требованиям настоящего стандарта, а также требованиям проектной документации.

5.2.1.2. Элементы конструкций по требованиям к материалам подразделяют на три группы: А и Б — основные конструкции:

А — стенка, привариваемые к стенке листы окрайки днища, обечайки люков и патрубков в стенке и фланцы к ним, усиливающие накладки, опорные кольца стационарных крыш, кольца жесткости, подкладные пластины на стенке для крепления конструктивных элементов;

Б1 — каркас крыш, бескаркасные крыши;

Б2 — центральная часть днища, плавающие крыши и понтоны, анкерные крепления, настил каркасных крыш, обечайки патрубков и люков на крыше, крышки люков;

В — вспомогательные конструкции: лестницы, площадки, переходы, ограждения.

5.2.1.3. Для основных конструкций группы А должна применяться только спокойная (полностью раскисленная) сталь.

Для основных конструкций группы Б должна применяться спокойная или полуспокойная сталь.

Для вспомогательных конструкций группы В наряду с вышеперечисленными сталями с учетом температурных условий эксплуатации допускается применение кипящей стали.

5.2.1.4. Выбор марок стали для основных элементов конструкций должен проводиться с учетом гарантированного минимального предела текучести, толщины проката и хладостойкости (ударной вязкости). Толщина листового проката не должна превышать 40 мм. Рекомендуемые марки стали приведены в приложении А.

5.2.1.5. Углеродный эквивалент стали с пределом текучести σт ≤ 440 МПа для элементов основных конструкций не должен превышать 0,43 %. Углеродный эквивалент Сэ рассчитывают по формуле:

где C, Mn, Si, Cr, Mo, Ni, Cu, V, P — массовые доли, % углерода, марганца, кремния, хрома, молибдена, никеля, меди, ванадия и фосфора, по результатам плавочного анализа.

Значения углеродного эквивалента Cэ стали должны указываться в проектной документации и при заказе металлопроката.

5.2.1.6. Для применяемых сталей соотношение предела текучести и временного сопротивления σТ/σВ не должно превышать:

0,75 — для сталей σТ ≤ 440 МПа;

0,85 — для сталей σВ ≥ 440 МПа.

5.2.1.7. Требования к стали для вспомогательных конструкций должны соответствовать строительным нормам и правилам для строительных стальных конструкций с учетом условий эксплуатации, действующих нагрузок и климатических воздействий.

5.2.1.8. Материалы для сварки (электроды, сварочная проволока, флюсы, защитные газы) должны выбираться в соответствии с требованиями технологического процесса изготовления и монтажа конструкций и выбранных марок стали. При этом применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать механические свойства металла сварных соединений не ниже свойств, установленных требованиями для выбранных марок стали.

Для сварных соединений из стали с гарантированным минимальным пределом текучести 305 — 440 МПа твердость HV металла шва и околошовной зоны не должна превышать 280 ед.

5.2.2. Расчетная температура металла

5.2.2.1. За расчетную температуру металла необходимо принимать наиболее низкое из двух следующих значений:

- минимальная температура складируемого продукта;

- температура наиболее холодных суток для данной местности (минимальная среднесуточная температура), повышенная на 5 ºC.

Примечание: При определении расчетной температуры металла не принимаются во внимание температурные эффекты специального обогрева и теплоизолирования резервуара.

5.2.2.2. Температура наиболее холодных суток для данной местности определяется с обеспеченностью 0,98 для температур наружного воздуха по [5], таблица 1.

5.2.2.3. Для резервуаров рулонной сборки расчетную температуру металла следует принимать по 5.2.2.1; при толщинах от 10 до 14 мм включ. понижают на 5 ºC; то же — при толщинах свыше 14 мм — на 10 ºC.

5.2.3. Требования к ударной вязкости

5.2.3.1. Требования к ударной вязкости стали для элементов основных конструкций групп А и Б назначаются в зависимости от группы конструкций, расчетной температуры металла, механических свойств стали и толщины проката.

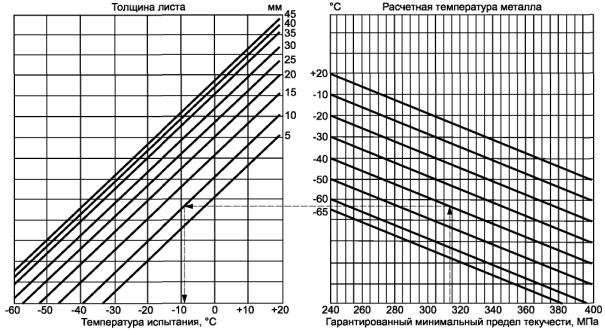

5.2.3.2. Для элементов основных конструкций группы А из стали с гарантированным минимальным пределом текучести 390 МПа и менее температуру испытаний необходимо определять по номограмме (см. рисунок 2) с учетом предела текучести стали, толщины металлопроката и расчетной температуры металла. При использовании стали с пределом текучести более 390 МПа температуру испытаний следует принимать равной расчетной температуре металла.

Для основных конструкций групп Б1 и Б2 температура испытаний определяется по номограмме (см. рисунок 2) с повышением данной температуры на 10 0C.

5.2.3.3. Для элементов конструкций групп А и Б1 обязательным является определение значения ударной вязкости KCV, а для элементов группы Б2 — KCU, при заданной (см. 5.2.3.2) температуре испытаний.

Нормируемые значения ударной вязкости KCV и KCU листового проката на поперечных образцах зависят от гарантированного минимального предела текучести стали. Для стали с пределом текучести 360 МПа и менее ударная вязкость должна быть не менее 35 Дж/см 2 ; для стали с более высоким пределом текучести — не менее 50 Дж/см 2 .

5.2.3.4. Нормируемое значение ударной вязкости фасонного проката на продольных образцах назначается в зависимости от класса прочности стали не менее значений, представленных в 5.2.3.3, плюс 20 Дж/см 2 .

5.2.3.5. Дополнительные требования по углеродному эквиваленту (см. 5.2.1.5), механическим свойствам (см. 5.2.1.6), твердости металла сварного соединения (см. 5.2.1.8) и ударной вязкости (см. 5.2.3) должны быть указаны в проектной документации (спецификации на металлопрокат).

Примечание: При определении расчетной температуры металла не принимаются во внимание температурные эффекты специального обогрева и теплоизолирования резервуара.

5.2.2.2. Температура наиболее холодных суток для данной местности определяется с обеспеченностью 0,98 для температур наружного воздуха по [5], таблица 1.

5.2.2.3. Для резервуаров рулонной сборки расчетную температуру металла следует принимать по 5.2.2.1; при толщинах от 10 до 14 мм включ. понижают на 5 ºC; то же — при толщинах свыше 14 мм — на 10 ºC.

Рисунок 2 — График определения температуры испытания с учетом предела текучести, расчетной температуры металла и толщины листов (пунктирной линией показан порядок действия)

5.3. Требования к расчету конструкций

5.3.1. Расчет конструкций резервуаров выполняют по предельным состояниям в соответствии с ГОСТ 27751.

5.3.2. Нагрузки и воздействия

5.3.2.1. К постоянным нагрузкам относят нагрузки от собственного веса элементов конструкций резервуаров.

5.3.2.2. К временным длительным нагрузкам относят:

- нагрузку от веса стационарного оборудования;

- гидростатическое давление хранимого продукта;

- избыточное внутреннее давление или относительное разрежение в газовом пространстве резервуара;

- снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением;

- нагрузку от веса теплоизоляции;

- температурные воздействия;

- воздействия от деформаций основания, не сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта.

5.3.2.3. К временным кратковременным нагрузкам относят:

- ветровые нагрузки;

- снеговые нагрузки с полным нормативным значением;

- нагрузки от веса людей, инструментов, ремонтных материалов;

- нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении, транспортировании, монтаже.

5.3.2.4. К особым нагрузкам относят:

- сейсмические воздействия;

- аварийные нагрузки, связанные с нарушением технологического процесса;

- воздействия от деформаций основания, сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта.

5.3.2.5. При определении нагрузки от собственного веса элементов конструкций резервуара следует использовать значения номинальной толщины элементов. При проверке несущей способности указанных элементов конструкций резервуара используют значения расчетной толщины элементов.

5.3.2.6. Значения коэффициентов надежности по нагрузкам следует принимать в соответствии с [3] и [6].

5.3.3. Нормативные и расчетные характеристики материалов

5.3.3.1. Нормативные значения характеристик сталей принимают по соответствующим стандартам и ТУ на металлопрокат. Для условий эксплуатации резервуаров при температуре свыше 100 ºC необходимо учитывать снижение нормативных значений прочностных характеристик стали по [7].

5.3.3.2. Методы определения расчетных сопротивлений металлопроката для различных видов напряженных состояний следует определять согласно [4] с использованием следующих значений коэффициентов надежности по материалу ym:

для сталей (σТ 3 , должно быть не менее 150 мм.

5.3.8.6. В положении плавающей крыши на опорных стойках проверяют несущую способность опорных стоек и элементов крыши.

5.3.8.7. Коэффициент условий работы gс при расчете элементов крыши принимают равным 0,9.

5.3.9. Нагрузки на основание и фундамент

5.3.9.1. Статические нагрузки на центральную часть днища резервуара определяют, исходя из максимального проектного уровня налива и плотности хранимого продукта или воды при гидроиспытаниях.

5.3.9.2. Нагрузки на фундаментное кольцо под стенкой резервуара определяют гидростатическим давлением на уровне днища, непосредственно передающимся на кольцо, и полным весом резервуара, включая оборудование и теплоизоляцию, снеговую нагрузку. Избыточное давление и разряжение в газовом пространстве резервуара приводят к перераспределению общей нагрузки на основание.

5.3.9.3. При сейсмическом воздействии погонное усилие на фундаментное кольцо увеличивается за счет периодической составляющей опрокидывающего момента на корпус. Амплитуду и частоту нагрузки от сейсмического воздействия определяют при выполнении прочностного сейсмического расчета корпуса резервуара.

5.4. Требования к защите резервуаров от коррозии

5.4.1. Проект антикоррозионной защиты резервуаров для нефти и нефтепродуктов разрабатывают с учетом требований [8], а также особенностей конструкции резервуаров, условий их эксплуатации и требуемого срока службы резервуара.

5.4.2. При выборе защитных покрытий и назначении припусков на коррозию следует учитывать степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций внутри резервуара и его наружные поверхности, находящиеся на открытом воздухе. Степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций внутри резервуара приведена в таблице 8.

Таблица 8. Воздействие среды на элементы резервуара.

| Элемент конструкций резервуаров | Степень агрессивного воздействия продуктов хранения на стальные конструкции внутри резервуара | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Сырая нефть | Мазут, гурон, битум | Дизельное топливо, керосин | Бензин | Производственные стоки без очистки | |

| 1. Внутренняя поверхность днища и нижний пояс на высоте 1 м от днища | Средне- агрессивная | Средне- агрессивная | Средне- агрессивная | Слабо- агрессивная | 3 3 или сероводорода и углекислого газа в любых соотношениях степень агрессивного воздействия (см. 1 и 3) повышается на одну ступень. 2. Для бензина прямогонного (см. 2) повышается на одну ступень. |

5.4.3. Степень агрессивного воздействия среды на элементы металлоконструкций резервуара, находящиеся на открытом воздухе, определяют температурно-влажностными характеристиками окружающего воздуха и концентрацией содержащихся в атмосфере воздуха коррозионно-активных газов в соответствии с [8].

5.4.4. Защиту металлоконструкций резервуара от коррозии необходимо осуществлять с использованием лакокрасочных и металлизационно- лакокрасочных покрытий, а также электрохимическими способами.

5.4.5. Для обеспечения требуемой долговечности резервуара наряду с конструктивными, расчетными и технологическими мероприятиями используется увеличение толщины основных элементов конструкций (стенка, днище, крыши стационарные и плавающие, понтоны) за счет припуска на коррозию.

Значение припуска на коррозию зависит от степени агрессивности хранимого продукта, характеризующейся скоростью коррозионного повреждения металлоконструкций:

- слабоагрессивная среда — не более 0,05 мм в год;

- среднеагрессивная среда — от 0,05 до 0,5 мм в год;

- сильноагрессивная среда — более 0,5 мм в год.

5.4.6. Продолжительность срока службы защитных покрытий — не менее 10 лет.

5.4.7. Электрохимическая защита конструкций резервуара должна осуществляться с применением установок протекторной или катодной защиты.Выбор метода защиты должен обосновываться технико-экономическими показателями.

5.5. Требования к проекту производства монтажно-сварочных работ

5.5.1. ППР на монтаж конструкций резервуара должен выполняться на основании КМ и требований 5.5.3

5.5.2. ППР должен разрабатываться специализированной проектной организацией и утверждаться заказчиком. ППР является основным технологическим документом при монтаже резервуара.

5.5.3. В ППР должны быть предусмотрены:

- генеральный план монтажной площадки с указанием номенклатуры и расстановки подъемно-транспортного оборудования;

- мероприятия, обеспечивающие требуемую точность сборки элементов конструкции, пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение;

- мероприятия по обеспечению несущей способности элементов конструкций — от действующих нагрузок в процессе монтажа;

- требования к качеству сборочно-сварочных работ для каждой операции в процессе монтажа;

- виды и объемы контроля;

- последовательность проведения испытаний резервуара;

- требования безопасности и охраны труда;

- требования к охране окружающей среды.

5.5.4. Предусмотренная ППР технология сборки и сварки металлоконструкций должна обеспечивать проектную геометрическую форму смонтированного резервуара с учетом заданных предельно допустимых отклонений, предусмотренных настоящим стандартом (см. раздел 7).

5.5.5. ППР должен устанавливать последовательность монтажа элементов резервуара, включая применение соответствующей оснастки и приспособлений, обеспечивающих точность укрупнительной сборки и установки элементов конструкций в проектное положение.

5.5.6. В чертежах ППР должны предусматриваться мероприятия, направленные на обеспечение требуемой геометрической точности резервуарных конструкций и снижение деформационных процессов от усадки сварных швов.

5.5.6.1. Технологические требования к сварке должны предусматривать:

- требования к подготовке кромок под сварку;

- требования к сборке соединений под сварку;

- способы и режимы сварки;

- сварочные материалы;

- последовательность выполнения операций;

- последовательность сварочных проходов и порядок сварки швов;

- требования к подогреву соединения в зависимости от температуры окружающего воздуха и скорости охлаждения соединения;

- необходимость применения укрытий в зоне сварки;

- необходимость проведения послесварочной термообработки соединения;

- необходимые приспособления и технологическую оснастку;

- способы и объемы контроля качества швов.

5.5.7. Контроль качества монтажно-сварочных работ должен проводиться в соответствии с требованиями журнала операционного контроля, разрабатываемого в рамках ППР и являющегося его неотъемлемой частью.

5.6. Требования к основаниям и фундаментам

5.6.1. Общие требования

5.6.1.1. В перечень исходных данных для проектирования основания и фундамента под резервуар должны входить данные инженерно-геологических изысканий (для районов распространения многолетнемерзлых грунтов — данные инженерно-геокриологических изысканий).

Объем и состав инженерных изысканий определяют с учетом [9], [10] и требований настоящего стандарта.

5.6.1.2. Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства должны содержать следующие сведения о грунтах и грунтовых водах:

- литологические колонки;

- физико-механические характеристики грунтов (плотность грунтов , удельное сцепление грунтов c, угол внутреннего трения j, модуль деформации E, коэффициент пористости e, показатель текучести IL и др.);

- расчетный уровень грунтовых вод.

В районах распространения многолетнемерзлых грунтов изыскания должны обеспечить получение сведений о составе, состоянии и свойствах мерзлых и оттаивающих грунтов, криогенных процессов и образованиях, включая прогнозы изменения инженерно-геокриологических условий проектируемых резервуаров с геологической средой.

5.6.1.3. Число геологических выработок (скважин) определяется площадью резервуара и должно быть не менее четырех (одна — в центре и три — в районе стенки, т.е. 0,9 — 1,2 радиуса резервуара). В дополнение к скважинам допускается исследование грунтов методом статического зондирования.

При проведении инженерных изысканий следует предусматривать исследование грунтов на глубину активной зоны (ориентировочно 0,4 — 0,7 диаметра резервуара) в центральной части резервуара и не менее 0,7 активной зоны — в области стенки резервуара. При свайных фундаментах — на глубину активной зоны ниже подошвы условного фундамента (острия свай).

В районах с повышенной сейсмической активностью необходимо предусмотреть проведение геофизических исследований грунтов основания резервуаров.

5.6.1.4. При разработке проектов оснований и фундаментов следует руководствоваться положениями [11], [12], [13] и [1] и требованиями настоящего стандарта.

5.6.2. Основные требования к проектным решениям оснований

5.6.2.1. Грунты, деформационные характеристики которых обеспечивают допустимые осадки резервуаров, следует использовать в естественном состоянии как основание для резервуара.

5.6.2.2. Для грунтов, деформационные характеристики которых не обеспечивают допустимые осадки резервуаров, предусматривают инженерные мероприятия по их упрочнению либо устройство свайного фундамента.

5.6.2.3. Для просадочных грунтов предусматривают устранение просадочных свойств в пределах всей просадочной толщи или устройство свайных фундаментов, полностью прорезающих просадочную толщу.

5.6.2.4. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на набухающих грунтах, в случае если расчетные деформации основания превышают предельные, предусматривают проведение следующих мероприятий:

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- устройство свайных фундаментов.

5.6.2.5. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на водонасыщенных пылевато-глинистых, биогенных грунтах и илах, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:

- устройство свайных фундаментов;

- для биогенных грунтов и илов — полная или частичная замена их песком, щебнем, гравием и т.д.;

- предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания (допустимо проведение уплотнения грунтов временной нагрузкой в период гидроиспытания резервуаров по специальной программе).

5.6.2.6. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на подрабатываемых территориях, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:

- устройство сплошной железобетонной плиты со швом скольжения между днищем резервуара и верхом плиты;

- применение гибких соединений (компенсационных систем) в узлах подключения трубопроводов;

- устройство приспособлений для выравнивания резервуаров.

5.6.2.7. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на закарстованных территориях, предусматривают проведение следующих мероприятий, исключающих возможность образования карстовых деформаций:

- заполнение карстовых полостей;

- прорезка карстовых пород глубокими фундаментами;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов. Размещение резервуаров в зонах активных карстовых процессов не допускается.

5.6.2.8. При применении свайных фундаментов концы свай заглубляют в малосжимаемые грунты и обеспечивают требования к предельным деформациям резервуаров.

Свайное основание может быть как под всей площадью резервуара — «свайное поле», так и «кольцевым» — под стенкой резервуара.

5.6.2.9. Если применение указанных мероприятий (см. 5.6.2.7, 5.6.2.8) не исключает возможность превышения предельных деформаций основания или, в случае нецелесообразности их применения, предусматривают специальные устройства (компенсаторы) в узлах подключения трубопроводов, обеспечивающие прочность и надежность узлов при осадках резервуаров, а также устройство для выравнивания резервуаров.

5.6.2.10. При строительстве в районах распространения многолетнемерзлых грунтов при использовании грунтов основания по первому принципу (с сохранением грунтов в мерзлом состоянии в период строительства и эксплуатации [35]) предусматривают их защиту от воздействия положительных температур хранимого в резервуарах продукта. Это достигается устройством проветриваемого подполья «Высокий ростверк» или применением теплоизоляционных материалов в сочетании с принудительным охлаждением грунтов — «термостабилизацией».

5.6.2.11. Грунтовые подушки должны выполняться из послойно уплотненного при оптимальной влажности грунта, модуль деформации которого после уплотнения должен быть не менее 15 МПа, коэффициент уплотнения — не менее 0,90.

Уклон откоса грунтовой подушки следует выполнять не более 1:1,5.

Ширина горизонтальной части поверхности подушки за пределами окрайки должна быть: 0,7 м — для резервуаров объемом не более 1000 м 3 ; 1,0 м — для резервуаров объемом более 1000 м 3 и, независимо от объема, для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 и более баллов.

Поверхность подушки за пределами периметра резервуара (горизонтальная и наклонная части) должна быть защищена отмосткой.

5.6.3. Основные требования к проектным решениям фундаментов

5.6.3.1. В качестве фундамента резервуара может быть использована грунтовая подушка (с железобетонным кольцом под стенкой и без него) либо железобетонная плита.

5.6.3.2. Для резервуаров объемом 2000 м3 и более под стенкой резервуара устанавливают железобетонное фундаментное кольцо шириной не менее 0,8 м для резервуаров объемом не более 3000 м 3 и не менее 1,0 м — для резервуаров объемом более 3000 м 3 . Толщина кольца принимается не менее 0,3 м.

5.6.3.3. Для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более фундаментное кольцо устраивают для всех резервуаров, независимо от объема, шириной не менее 1,5 м, а толщину кольца принимают не менее 0,4 м. Фундаментное кольцо рассчитывают на основное, а для площадок строительства с сейсмичностью 7 баллов и более — также на особое сочетание нагрузок.

5.6.3.4. Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.

5.6.3.5. При устройстве фундамента резервуара должно быть предусмотрено проведение мероприятий по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков из-под днища резервуара.

5.7. Требования к оборудованию для безопасной эксплуатации резервуаров

5.7.1. Безопасность резервуара в нормальной эксплуатации и ограничение отрицательных последствий аварии, взрыва, пожара на резервуаре должны быть обеспечены защитными элементами в конструкции резервуара и специальным оборудованием безопасности в зависимости от типоразмера резервуара, хранимой жидкости, особенностей осуществляемых в резервуаре технологических процессов, а также особенностей объекта и местности, для которых предназначен резервуар.

Основные требования к оборудованию — в соответствии с приложением В.

Источник