- Лествица

- или Скрижали духовные

- Вам может быть интересно:

- Святой Иоанн Лествичник и лестница приоритетов, — о чем напоминает 4-е воскресенье Великого поста

- Нет мощей, но есть память

- Лестница приоритетов

- Узнать в себе монаха

- Неделя Иоанна Лествичника

- Нужна ли мирянам «Лествица»?

- Неделя (т. е. воскресенье) 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника – 11 апреля 2021 г.

- О «Лествице» и ее авторе

- Церковь об Иоанне Лествичнике

- Для кого эта книга? Отвечает автор

- «Добротолюбие» об Иоанне Лествичнике

- Протоиерей Георгий Флоровский о «Лествице»

Лествица

или Скрижали духовные

Сочинение Иоанна Лествичника состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетелей, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству.

| Группа | Ступени |

| Борьба с мирской суетой (ступени 1–4) | 1. Отречение мирского жития 2. Беспристрастность (отложение попечений и печали о мире) 3. Странничество (уклонение от мира) 4. Послушание |

| Скорби на пути к истинному блаженству (ступени 5–7) | 5. Покаяние 6. Память о смерти 7. Плач о своей греховности |

| Борьба с пороками (ступени 8–17) | 8. Кротость и безгневие 9. Удаление памятозлобия 10. Несквернословие 11. Молчание 12. Правдивость 13. Отсутствие уныния и лености 14. Борьба с чревоугодием 15. Целомудрие 16. Борьба со сребролюбием 17. Нестяжание |

| Преодоление преград в аскетической жизни (ступени 18–26) | 18. Искоренение нечувствия 19. Малый сон, усердие к братской молитве 20. Телесное бдение 21. Отсутствие боязливости и укрепление в вере 22. Искоренение тщеславия 23. Отсутствие гордыни 24. Кротость, простота и незлобие 25. Смиренномудрие 26. Низложение страстей и укрепление добродетелей |

| Душевный мир (ступени 27–29) | 27. Безмолвие души и тела 28. Молитва 29. Бесстрастие |

| Вершина пути – союз трёх главных добродетелей (ступень 30) | 30. Вера, надежда и любовь |

Источник: Лествица, возводящая на небо / преп. Иоанн Лествичник. — 8-е изд. — Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 592 с. (Духовная сокровищница). ISBN 5-7533-0051-0

Вам может быть интересно:

- Слова подвижнические (СТСЛ 2008г.) – преподобный Исаак Сирин Ниневийский

- Лествица – преподобный Иоанн Лествичник

- Моя жизнь во Христе – праведный Иоанн Кронштадтский (Сергиев)

- О том, что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться – святитель Григорий Палама

- Слово о смерти. Слово о чувственном и о духовном видении духов – святитель Игнатий (Брянчанинов)

- Слова и проповеди – епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

- Душа после смерти – иеромонах Серафим (Роуз)

- Слова (изд. 1912 г.) – святитель Григорий Богослов

- Дом души – преподобный авва Дорофей

- Дух, душа и тело – святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник

Святой Иоанн Лествичник и лестница приоритетов, — о чем напоминает 4-е воскресенье Великого поста

В четвертое воскресенье Великого поста Православная Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника. О важности этого святого для Церкви, об актуальности его главного труда «Лествицы» и о том, стоит ли мирянину думать о монашеском подвиге «Фоме» рассказал архиепископ Якутский и Ленский Роман.

Нет мощей, но есть память

Житие преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского монастыря, не изобилует лишними подробностями. Он родился в Константинополе, получил хорошее образование, в шестнадцать лет принял постриг на Синае, был послушен своему духовному отцу авве Мартирию, после смерти последнего жил в уединении, через сорок лет был призван к игуменству в Синайской обители Неопалимой Купины, ныне известной как монастырь святой великомученицы Екатерины. Управлял обителью столь успешно в духовном отношении, что еще при жизни получил прозвание «нового Моисея». Незадолго до своей блаженной кончины, преподобный отошел от дел и вновь удалился в пустыню. Преставился ко Господу 30 марта, год точно не известен — то ли конец VI века, то ли середина VII.

Даже мощей преподобного не осталось. А память осталась, и какая!

Четвертая неделя Великого поста была посвящена этому святому сравнительно поздно — только в XIV веке, но это как раз свидетельствует в пользу того, что его слава великого подвижника и учителя благочестия не угасала со временем. Есть мнение, что установление празднования памяти святого именно в воскресенье связано с тем, что его хотели почтить совершением полной Божественной литургии, что было бы невозможно, если бы день его памяти (30 марта) выпадал на будний день Великого поста. Это значит, что из всех святых, память которых совершается в великопостный период, особо выделен был именно он.

В житии преподобного Иоанна есть одна настолько важная деталь, что она вошла в синаксарь — чтение о дне, совершаемое во время Всенощного бдения. Он был не просто выдающийся аскет. Он был сдержан даже в своем аскетизме. Он не накладывал на себя никаких лишних постов, смиренно подчиняясь уставу — он вкушал все, что было разрешено, но умеренно. Он не отказывался от сна вовсе (а такие примеры в истории Церкви есть — преподобный Силуан Афонский, например, никогда не ложился, лишь дремал сидя), но спал ровно столько, чтобы сохранять работоспособность и трезвость ума. «Все течение жизни его была непрестанная молитва и безмерная любовь к Богу», — сообщается в синаксаре, и в этом, вероятно, кроется тайна того почитания, которое вызывает этот святой. Это то, к чему все мы призваны — к непрестанной молитве и безмерной любви к Богу. Для того нам и дан устав Великого поста: чтобы ради Него мы учились молиться, смиряли себя не столько даже ограничениями в пище (нельзя сказать, что постная пища невкусна или малопитательна — было бы желание, любая хозяйка может приготовить замечательную постную трапезу), сколько подчинением себя данным Церковью правилам. (Практическая польза от уставных богослужений и рациона питания — это тема для отдельного обсуждения, здесь не вполне уместного.)

Лестница приоритетов

Вероятно, именно трезвомыслие и рассудительность помогли преподобному Иоанну написать «Лествицу» — один из величайших аскетических трудов в истории Церкви. Намеренно избегаю словосочетания «памятник святоотеческой письменности». «Лествица» — не памятник. «Лествица» — руководство к действию. И, между прочим, это единственный не библейский и не богослужебный текст, чтение которого предусмотрено в богослужении. То есть эта книга, как минимум, может быть полезна всем верующим, а не только монахам, для которых она и писалась. Не теряет она актуальности и сегодня, хотя последний перевод ее был осуществлен во второй половине XIX века. Современному читателю этот язык может показаться тяжеловесным, но обратиться к тексту стоит!

Как известно, «Лествица» представляет собой последовательное изложение тридцати ступеней восхождения к Богу посредством устранения страстей и достижения добродетелей. Как ни странно, первые ступени описывают не основные принципы общечеловеческой морали (не лгать, не красть, не превозноситься) и даже не аскетические требования (против чревоугодия или многоспания), а описывают вполне монашеские этапы отречения от мира: от жития мирского, от житейских попечений, от родного дома («О странничестве»).

Если мы задумаемся над этим, то поймем, что творение Иоанна Лествичника с первых слов предлагает христианину — любому, а не только монаху — верно расставить приоритеты. Осознание себя как часть мира вечного, а не преходящего, сосредоточение на своей внутренней жизни и своих отношениях с Богом — это первое, что происходит с человеком, услышавшим Божий призыв. У блаженного Августина есть прекрасные слова: «Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своих местах». Так вот, начало духовного пути — поставить Бога на первое место.

Разумеется, мирянин, который буквально начнет исполнять слова «Лествицы»: «Любовь Божия угашает любовь к родителям; а кто говорит, что он имеет ту и другую, обманывает сам себя, ибо сказано: никто же может двемя господинома работати (Мф 6, 24)», — в конечном итоге становится нарушителем евангельского требования: «Бог заповедал: почитай отца и мать; и: — злословящий отца или мать смертью да умрет» (Мф15:5). Но ту же заповедь он может нарушить, восприняв буквально неоднократно повторенные слова Писания: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене». Это — тоже расстановка приоритетов. Связь с супругом прочнее связи с родителями. Служение Богу — значительнее служения сыновнего.

Узнать в себе монаха

Собственно говоря, кто такой монах и чем он отличается от мирянина? Он не женится? Но любой женатый человек когда-то жил вне брака, а благочестивым христианином уже был. Монах больше молится? Но любой христианин призван к непрестанной молитве.

Все просто — монах посвящает себя Богу и Церкви. Подобным образом посвящают друг другу себя люди, вступающие в брак. Целиком и полностью, безоговорочно, как уже было сказано — оставляя отца и мать.

Именно об этом тот же преподобный Иоанн писал в «Лествице»: «Свет для монахов — ангелы, а свет для всех людей — монашеская жизнь». Монашество — своего рода образец, икона, некий предел духовной жизни. По крайней мере, в идеале, а вернее — в норме. Другое дело, что большинство, в силу слабости, от нормы уклоняется.

Кстати, именно поэтому монашество обычно избирают в молодости, когда человек еще склонен к максимализму. В той или иной степени почти все верующие юноши и девушки проходят тягу к иноческому житию. И это очень полезная тяга — не только для тех, кто в дальнейшем этот путь для себя изберет (таковых будет немного), но и для будущих супругов, отцов и матерей, да просто порядочных людей. Человек понимает, что такое жить на пределе. Человек, прошедший стремление к монашеству с его беззаветным служением Богу и Церкви, в дальнейшем будет ориентироваться на эти бескорыстие и верность в своем служении супругу, ближним, детям, делу, Отечеству — в конечном итоге, в ближних он будет узнавать Бога.

Тем более, современное монашество гораздо более открыто к миру, чем те монахи, к которым обращался преподобный Иоанн. Сейчас, например, в значительно меньшей степени распространена такая форма монашеской жизни как отшельничество. Зато сейчас распространено ученое монашество, многие монахи занимаются миссионерской и просветительской работой, многие несут социальное служение и так далее. Не говоря уже о том, что сейчас существует такое немыслимое для прошедших веков явление как монах — приходской священник.

В какой-то степени сегодняшним монахам сложнее, чем их предшественникам. Сегодня тот, кто искреннее желает послужить Богу, точно так же должен отказаться от радостей мира (от греховного стяжания до добродетельного семейного счастья), но при этом не защищен от него ничем, кроме собственной воли: нет ни пустыни, ни высоких монастырских стен (в крупный городской монастырь, особенно представляющий культурную ценность, за день приходит значительно больше светских людей, чем вечером на дискотеку!).

Так что форма монашества, как и условия жизни мирянина ныне не те, что в Византии времен Иоанна Лествичника. Но суть остается прежней. Вверх по лестнице: от отречения от мира до стяжания трех высших добродетелей — веры, надежды и любви.

Источник

Неделя Иоанна Лествичника

Нужна ли мирянам «Лествица»?

Неделя (т. е. воскресенье) 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника – 11 апреля 2021 г.

Многие люди обосновано сомневаются, стоит ли им браться за чтение этой книги. Как современным семейным горожанам использовать советы, данные монахам VI века? Первой, низшей ступенью духовного совершенствования Иоанн указывает «отречение от жития мирского», второй — забвение всех забот этого мира… А всего ступеней 30. Стоит ли все это читать, если я не могу подняться и на первую ступень?

Пусть на эти сомнения ответит сам Лествичник.

На эти сомнения Лествичник отвечает сам уже в первой главе: «Некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спросили меня, говоря: «Как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому?» Я отвечал им: «Все доброе, что только можете делать, делайте; никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части, будьте довольны оброки жен ваших. Если так будете поступать, то не далеко будете от Царствия Небесного».

Чтобы чтение шло легче, стоит помнить об основной идее этой книги. В чем же она?

В начале долгого пути Лествичник напоминает главное — Любовь Божья не знает границ: «Всех одаренных свободною волею Бог есть и жизнь, и спасение всех; так как все без изъятия пользуются излиянием света, сиянием солнца и переменами воздуха; несть лицеприятия у Бога».

На последней ступени подвижник встречает эту Любовь: «Тогда Она, сия Царица, как бы с неба явившись мне, и как бы на ухо моей души беседуя, говорила: доколе ты, любитель Мой, не разрешишься от сей дебелой плоти, не можешь познать красоты Моей, какова она. Лествица же пусть научит тебя составлять духовную лествицу добродетелей, на верху которой Я утверждаюсь, как и великий таинник Мой говорит: Ныне же пребывают вера, надежда, любы, три сия: больши же сих — любы».

Итак, композиционный принцип Лествицы — история любви к Богу. В Любви Божьей можно жить, тогда можно и говорить о ней. Поэтому, наверное, нам надо замолчать — и послушать, что говорит Церковь.

О «Лествице» и ее авторе

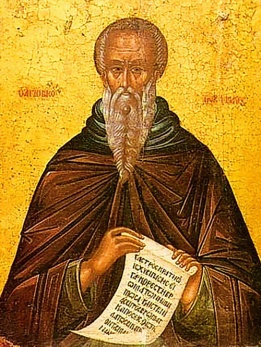

Церковь об Иоанне Лествичнике

«Во свет невещественный и умопостигаемый от безотрадности мира вещественного взойдя, Иоанн преподобный, молитвами Твоими ко Господу меня просвети. Как воздержания сладостью насытившийся, отринул ты наслаждений горечь: потому лучше меда услаждаешь, отче, наши чувства. Взойдя на высоту добродетелей и низменные наслаждения презрев, ты явил собою сладость спасения, преподобный отче, стаду твоему» (Триодь Постная). Итак, смысл аскезы не в том, чтобы уйти от скверны мира (мир не скеверен — он благ, ведь создан благим Богом), а в том, чтобы обрести нечто лучшее. Те подвиги, которые брал на себя Иоанн — «слаще меда», потому что радость подвижничества делает горьким все то, что радовало человека в этом мире. Если этого не происходит — то все напрасно: мы гонимся за «двумя зайцами». «Отречение от мира есть произвольная ненависть к веществу, похваляемому мирскими, и отвержение естества, для получения тех благ, которые превыше естества» — учит Лествичник. Все делается ради этих сверхъестественных благ, а не вопреки мирским благам.

Для кого эта книга? Отвечает автор

Всем, поспешающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующих ее указаниям, сохраняет их неуязвленными от всякого претыкания, и представляет нам лествицу утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Взойдем, умоляю вас, с усердием и верою, на сей умственный и небошественный восход, начало которого — отречение от земного, а конец — Бог любви. Из предисловия к «Лествице» (доступны аудио- и текстовый варианты)

«Добротолюбие» об Иоанне Лествичнике

Прожив со старцем своим 19 лет, Св. Иоанн осиротел от него, и по смерти его, стал жить один, избрав для сего уединенное место, Фола именуемое, отстоявшее от обители на 5 стадий. Здесь прожил он 40 лет. Жизнь его в уединении текла мирно, в строгом подвижничестве, которое он однакож умел скрывать, не выдаваясь ничем особенным. Каждую субботу и воскресенье приходил он в обитель, чтоб в храме слушать Богослужение, — приобщиться Св. Христовых Таин, и потом побеседовать со св. Отцами и проверить их указаниями свое состояние. При таких беседах, в собрании, нередко говаривал и Св. Иоанн и как естественно, речь его не могла не иметь преимущества пред другими. Смиренных это радовало; а некоторые неискусные стали подозревать мудрого беседовника в тщеславии, и не умели скрыть такого подозрения. Тогда Св. Иоанн, чтобы не соблазнять немощных, наложил на себя совершенное молчание, которое строго держал целый год; и разрешил его уже, по усердному молению тех самых, которые принудили его к осуждению себя на такой подвиг. Об Иоанне Лествичнике в «Добротолюбии»

Протоиерей Георгий Флоровский о «Лествице»

Аскетическая задача поэтому раздваивается. С одной стороны, требуется укрепление воли (через отсечение произвола и послушание). С другой — очищение мысли. Соблазн приходит извне. «Зла и страстей по естеству (κατά φύσιν) нет в человеке. Ибо Бог не создал страстей». Это не значит, что человек и сейчас чист. Но он чисть по силе крещения, падает вновь волею, и очищается покаянием и подвигом. В самом естестве есть известная сила (возможность) добродетели, и грех противен естеству, есть извращение природных свойств. Однако, при этом, задача человека не только в исполнении естественной меры, но и в ее превышении, в том, чтобы стать выше естества. Таковы чистота, смирение, бдение, всегдашнее умиление сердца. Потому и требуется синергизм свободного подвига и Божественных дарований, приподымающих человека над ограниченностью естества… Борьба со злом и соблазном должна начинаться возможно рано, пока соблазн еще не утвердился в страсть. Но редко кто не опаздывает. И потому подвиг так труден и долог, и нет в нем кратких путей…

Протоиерей Георгий Флоровский, анализ учения Иоанна Лествичника в книге «Визайнтийские отцы V-VIII века»

Источник