Лестница боудича физиология это

Навигация: Физиология человека. Мир глазами медика » Сердечно-сосудистая система » Гемодинамическая регуляция. Закон Старлинга и феномен Анрепа. Лестница Боудича

В основе гемодинамической регуляции силы сердечных сокращений лежит закон Франка—Старлинга, установленный авторами на сердечно-легочном препарате. При сохранении у животного малого круга кровообращения большой круг кровообращения был замещен искусственной системой трубок. Это позволило, с одной стороны, изменяя давление в венозном резервуаре, увеличивать или уменьшать приток крови к правому предсердию, а с другой — определять изменения объема сердца и количества крови, поступающей в сердце и вытекающей из него. Установлено, что чем больше крови притекает к сердцу во время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем сильнее оно сокращается при следующей систоле. Механизм этого явления объясняют двумя причинами: сократительный кардиомиоцит состоит из двух элементов — собственно сократительного и эластического. Сократительный элемент в возбужденном состоянии способен сокращаться, а последовательно соединенный с ним эластический элемент действует как обычная пружина с нелинейной характеристикой. Однако сила сокращений возрастает только при средних величинах их растяжения; во время диастолы увеличивается площадь контакта между митохондриями и миофибриллами, вследствие чего возрастают интенсивность диффузии АТФ из митохондрий в миофибриллы и энергетическое обеспечение сократительного аппарата.

Следствия закона Старлинга

Следствиями закона Старлинга являются изменения параметров гемодинамики.

- Следствие 1. При увеличении венозного давления при неизменном артериальном возрастает сила сердечных сокращений и увеличиваются СО и МОК.

- Следствие 2. При увеличении артериального давления и неизменном венозном давлении возрастает сила сердечных сокращений (для преодоления возросшего сопротивления), но СО и МОК не меняются. Физиологической нагрузкой, растягивающей волокна сердечной мышцы, является количество крови, заполняющей полости сердца. Чем больше в сердце скапливается крови за время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем энергичнее они сокращаются при следующей систоле. Благодаря этому быстро устанавливается соответствие между притоком крови к сердцу и ее оттоком от него.

В соответствии с законом Старлинга осуществляется синхронное сокращение правой и левой половин сердца. Особое значение гемодинамическая регуляция приобретает при некоторых патологических состояниях сердца, в частности при недостаточности аортальных клапанов, когда часть крови из аорты возвращается в левый желудочек. Впоследствии, в фазу диастолы желудочков, в них поступает обычная порция крови в результате систолы предсердий. Это приводит к тому, что стенки желудочков растягиваются кровью больше, чем в норме, и, по закону Старлинга, за счет усиления следующего систолического сокращения количество крови, выброшенное в аорту, будет больше нормального. Однако возврат через дефект в клапанах некоторой порции крови приведет к тому, что практически в кровеносное русло попадет обычная порция крови, т.е. само сердце как бы компенсирует имеющийся дефект.

Закон Франка—Старлинга относителен, поскольку растяжение сердечных волокон ведет к усилению их последующего сокращения только при некоторых средних степенях растяжения. При растяжении сверх известного предела сила последующего сокращения уже не увеличивается, а, наоборот, ослабевает. В целом этот способ регуляции силы сокращения получил название гетерометрической регуляции сердца (т.е. с изменением длины кардиомиоцитов). Существуют также гомеометрические механизмы саморегуляции сердца (без изменения длины кардиомиоцитов). К ним относится феномен Анрепа: при повышении давления в аорте или легочном стволе сила сердечных сокращений автоматически возрастает, обеспечивая тем самым возможность выброса того же объема крови, что и при исходной величине артериального давления, т.е. чем больше противонагрузка, тем больше сила сокращений. Механизмы, лежащие в основе феномена Анрепа, до сих пор не раскрыты. Предполагают, что с увеличением противонагрузки растет концентрация Са2+ в межфибриллярном пространстве и поэтому возрастает сила сердечных сокращений. Другим проявлением гомеометрической регуляции является лестница Боудича. Раздражая электрическим током полоску сердца лягушки, утратившую способность к автоматизму, автор обнаружил, что каждое последующее сокращение в ответ на стимулы одной амплитуды выше по амплитуде предыдущего.

Источник

Ритмозависимая гомеометрическая регуляция деятельности сердца (лестница Боудича)

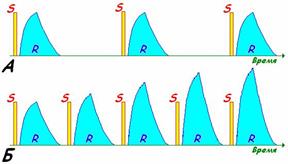

Боудич (H.P.Bowditch, 1871) показал, что если сердце лягушки после предварительной остановки подвергнуть сверхпороговой стимуляции, сила сокращений его при постоянном интервале между раздражениями постепенно нарастает (рис. 711061410).

Рис. 711061410. Возникновение «лестницы Боудича» при увеличении частоты следования импульсов. S – стимулы, одинаковые по силе, но разные по частоте (А – более редкие, Б – более частые). R – ответы (сокращения миокард) (А – одинаковые по амплитуде, Б – возрастающей амплитуды).

| Henry P. Bowditch (1840-1911) |  |

Крутизна нарастания определяется как длительностью предшествующей остановки, так и применяемой частотой раздражения («феномен лестницы», «облегчение», «постсинаптическое потенцирование»).

Сейчас хорошо известно, что зависимость силы сокращения от частоты стимуляции (хроноинотропия) является универсальным свойством миокарда всех видов животных и всех участков миокардиальной ткани.

Инотропный эффект при одних только вариациях интервала между раздражающими стимулами может выражаться в двух-, трехкратном приросте силы сердечных сокращений[Б28] . Управление силой сердечных сокращений через изменение интервала является важнейшим фактором саморегуляции клеток миокарда. Хроноинотропия — один из важнейших клеточных саморегуляторных механизмов, обеспечивающих адаптацию сердечной мьшщы к различного вида нагрузкам.

Результаты электрофизиологических исследований биоэлектрической активности гладкомышечных клеток кровеносных сосудов различного функционального назначения показали, что величины их сократительных реакций также регулируются в основном частотой потенциалов действия.

Схематически механизм развития лестницы Боудича выглядит следующим образом[Б29] :

Источник

Лестница боудича физиология это

Изменение мышечной силы в начале сокращения. Эффект лестницы (лестница Боудича). Когда мышца начинает сокращаться после длительного периода покоя, сила ее первого сокращения обычно очень слабая и часто составляет всего половину силы сокращения, которую она развивает позднее, во время 10-50-го сокращения. Этот феномен постепенного увеличения силы сокращения до плато называют эффектом лестницы, или лестницей Боудича.

Все возможные причины эффекта лестницы неизвестны, однако полагают, что феномен связан в основном с увеличением ионов кальция в цитозоле, поскольку все больше ионов освобождаются из саркоплазматического ретикулума с каждым последующим мышечным потенциалом действия, а убрать их из саркоплазмы немедленно не удается.

Тонус скелетных мышц. Даже в состоянии покоя в мышцах обычно сохраняется некоторый уровень напряжения. Это явление называют мышечным тонусом. В норме волокна скелетных мышц не сокращаются без стимулирующих их нервных импульсов, поэтому тонус является результатом низкой частоты импульсов, исходящих из спинного мозга. Эти импульсы отчасти регулируются сигналами, передаваемыми из головного мозга к соответствующим передним мотонейронам спинного мозга, и частично — сигналами от мышечных веретену расположенных в самой мышце.

Утомление мышц. Длительное и сильное сокращение мышцы ведет к хорошо известному состоянию мышечного утомления. Результаты исследования спортсменов показали, что утомление мышц увеличивается практически прямо пропорционально скорости истощения мышечного гликогена. Следовательно, утомление — результат неспособности сократительных и метаболических процессов мышечных волокон обеспечивать ту же производительность.

Однако эксперименты показали также, что передача нервного сигнала через нервно-мышечное соединение может, по крайней мере в небольшой степени, ослабляться после длительной интенсивной мышечной активности, уменьшая еще больше мышечное сокращение. Нарушение кровотока через сокращающуюся мышцу ведет к практически полному утомлению мышцы в течение 1 или 2 мин из-за ухудшения снабжения питательными веществами, особенно кислородом.

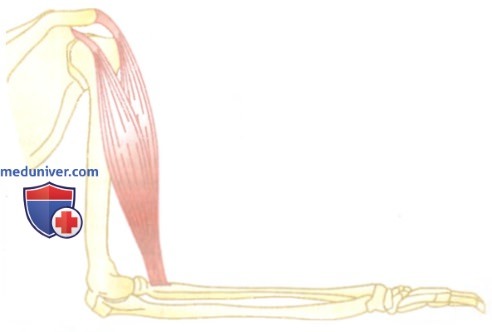

Рычажные системы тела. Мышцы функционируют путем приложения напряжения к местам их прикрепления к костям, а кости, в свою очередь, формируют различные типы рычажных систем. На рисунке показана рычажная система, активируемая двуглавой мышцей для поднятия предплечья. Если предположить, что большая двуглавая мышца имеет площадь поперечного сечения, равную около 39 см , максимальная сила сокращения будет равна примерно 136 кг.

Когда предплечье находится под прямым углом по отношению к плечу, место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы расположено примерно на 5 см впереди от точки вращения у локтевого сустава. Общая длина рычага предплечья при этом составляет около 35,5 см. Следовательно, грузоподъемность двуглавой мышцы у кисти будет равна лишь 1/7 от 136 кг мышечной силы, или около 19,5 кг. Когда рука полностью вытянута, место прикрепления бицепсов оказывается впереди от точки вращения на расстоянии гораздо меньше 5 см, и возможная сила действия на кисть также гораздо меньше 19,5 кг.

Итак, анализ рычажных систем тела зависит от знания: (1) места прикрепления мышцы; (2) его отдаленности от точки вращения рычага; (3) длины плеча рычага; (4) положения рычага. Телу нужны много типов движений, некоторые из них нуждаются в большой силе, а другим нужна большая амплитуда движения, поэтому существуют много разных типов мышц, некоторые из них длинные и сокращаются на большом расстоянии, а другие — короткие, но имеют большие площади поперечного сечения и могут обеспечить чрезвычайную силу сокращения на коротком расстоянии.

Исследование разных типов мышц, рычажных систем и их движений называют кинезиологией (физиологией движений), что является важным разделом физиологической анатомии человека.

Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Лестница боудича физиология это

Следующий механизм переноса веществ – это микропиноцитоз. В отличие от фильтрации и диффузии, это активный транспорт с помощью везикул, расположенных в эндотелиальной клетке, способной «узнавать» циркулирующие в крови молекулы и адсорбировать их на своей поверхности. После чего везикулы захватывают молекулы веществ и транспортируют их на другую поверхность капилляра. С помощью микропиноцитоза переносятся, например, гамма-глобулины, миоглобин, гликоген.

Движение крови в венах

Вены обладают большей растяжимостью, чем артерии, благодаря незначительной толщине мышечного слоя, поэтому они способны вмещать 80% всего количества крови, играя роль депо крови. Основная функция венозной системы – это возврат крови к сердцу и наполнение его полостей во время диастолы. Скорость течения крови в периферических венах составляет 6–14 см/с, в полых венах – 20 см/с.

Движению крови в венах и возврату крови к сердцу способствует ряд факторов:

1. Главный фактор – это градиент давления в начале и конце венозной системы, равный 2 -4 мм рт. ст.

2. Остаточная сила сердца – vis a tergo – играет роль в движении крови по посткапиллярным венулам.

3. Присасывающее действие самого сердца во время диастолы – давление в полостях сердца в эту фазу равно 0 мм рт.ст.

4. Отрицательное давление в грудной полости. Во время вдоха особенно повышается градиент давления между брюшными и грудными венами, что приводит к увеличению венозного притока к последним.

5. Наличие в венах клапанов, препятствующих обратному току крови от сердца.

6. «Мышечный насос» – сокращение скелетных мышц и сдавливание вен, проходящих в их толще, при этом кровь выдавливается по направлению к сердцу.

7. Перистальтика кишечника, способствующая движению крови в венах брюшной полости.

Кровь течет по венам под низким давлением. В посткапиллярных венулах оно равно 15 – 20 мм рт.ст., а в мелких венах – уже 12- 15 мм рт.ст., в венах, расположенных вне грудной полости, – 5 -9 мм рт.ст.; в полых венах – от 1 до 3 мм рт.ст. Часто давление в венах измеряется в миллиметрах водного столба (1 мм рт.ст. = 13,6 мм вод.ст.). Давление в венах, расположенных вблизи грудной клетки, например в яремной вене, в момент вдоха может быть отрицательным. Поэтому при ранениях шеи необходимо опасаться засасывания атмосферного воздуха в вены и развития воздушной эмболии.

Различают также центральное венозное давление (ЦВД), или давление в правом предсердии, влияющее на величину венозного возврата крови к сердцу, а значит, и на систолический объем. ЦВД у здорового человека в покое составляет 40–120 мм вод.ст., увеличиваясь к вечеру на 10 – 30 мм вод.ст. Кашель, натуживание кратковременно могут увеличить ЦВД (выше 100 мм рт.ст.). Вдох сопровождается уменьшением ЦВД вплоть до отрицательных величин, а выдох – увеличением. Минимальное среднее давление в правом предсердии составляет 5–10 мм вод.ст., максимальное – 100 – 120 мм вод.ст.

Существует определенная зависимость между ЦВД и количеством притекающей к сердцу крови. При снижении ЦВД от 0 до 4 мм рт.ст. венозный приток возрастает на 20 – 30%. Еще большее снижение ЦВД приводит к спадению вен, впадающих в грудную клетку, а приток крови к сердцу при этом не возрастает. И наоборот, повышение ЦВД хотя бы на 1 мм рт.ст. снижает приток крови на 14%. Можно искусственно увеличить возврат крови к сердцу с помощью внутривенных вливаний кровезаменителей, которые приведут к повышению ЦВД.

В периферических венах пульсовые колебания давления крови отсутствуют и отмечаются лишь в венах, расположенных около сердца, например яремной вене. Они передаются ретроградно и отражают изменения давления в правом предсердии. На кривой венного пульса – флебограмме (рис.17), зарегистрированной на яремной вене, различают три положительные волны: волна а – связана с сокращением правого предсердия, вторая положительная волна с, обусловлена выпячиванием атриовентрикулярного клапана в правое предсердие в начале систолы желудочков и толчком пульсирующей сонной артерии. Затем наблюдается быстрое падение кривой.

Первая отрицательная волна х (коллапс) связана с разряжением в предсердиях в начале систолы желудочков и усиленным притоком крови из вены. После провала начинается третья положительная волна v – вентрикулярная, совпадающая с фазой изометрического расслабления, при этом атриовентрикулярный клапан еще не открыт, кровь переполняет предсердие и затрудняет отток крови из вен в предсердие. Далее следует вторая отрицательная волна у, отражающая фазу быстрого наполнения кровью желудочка и быстрого опорожнения вен. Изменения венного пульса наблюдаются, например, при недостаточности трехстворчатого клапана.

Нейрогуморальная регуляция кровообращения

Регуляция деятельности сердца

Сердце – это мощный насос, перекачивающий по кровеносным сосудам около 10 т крови в сутки. Организм испытывает на себе за свою жизнь все невзгоды окружающей среды, и чтобы помочь ему адаптироваться к новым условиям, сердце также должно перестроить свою работу. Это достигается за счет деятельности ряда регуляторных механизмов.

Условно их можно разделить на 2 группы:

2. внесердечные, или экстракардиальные.

Внутрисердечные механизмы регуляции

Эти механизмы делятся на 3 группы:

2. гемодинамические (гетеро- и гомеометрические)

3. внутрисердечные периферические рефлексы.

Внутриклеточные механизмы регуляции имеют место, например, у спортсменов. Регулярная мышечная нагрузка приводит к усилению синтеза сократительных белков миокарда и появлению так называемой рабочей (физиологической) гипертрофии – утолщению стенок сердца и увеличению его размеров. Так, если масса нетренированного сердца составляет 300 г, то у спортсменов она увеличивается до 500 г.

Гемодинамические, или миогенные, механизмы регуляции обеспечивают постоянство систолического объема крови. Сила сокращений сердца зависит от его кровенаполнения, т. е. от исходной длины мышечных волокон и степени их растяжения во время диастолы. Чем больше растянуты волокна, тем больше приток крови к сердцу, что приводит к увеличению силы сердечных сокращений во время систолы – это «закон сердца» (закон Франка- Стерлинга). Такой тип гемодинамической регуляции называется гетерометрическим.

Она объясняется способностью Са 2+ выходить из саркоплазматического ретикулума. Чем больше растянут саркомер, тем больше выделяется Са 2+ и тем больше сила сокращений сердца. Этот механизм саморегуляции включается при перемене положения тела, при резком увеличении объема циркулирующей крови (при переливании), а также при фармакологической блокаде симпатической нервной системы бета-симпатолитиками.

Другой тип миогенной саморегуляции работы сердца – гомеометрический не зависит от исходной длины кардиомиоцитов. Сила сердечных сокращений может возрастать при увеличении частоты сокращений сердца. Чем чаще оно сокращается, тем выше амплитуда его сокращений («лестница» Боудича). При повышении давления в аорте до определенных пределов возрастает противонагрузка на сердце, происходит увеличение силы сердечных сокращений (феномен Анрепа).

Источник