ВОЗРАСТ

ВОЗРАСТ (в психологии) — конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психического развития индивида и его развития как личности, характеризуемая совокупностью закономерных физиологических и психологических изменений, не связанных с различием индивидуальных особенностей. Переход от одной возрастной ступени к другой ознаменовывается перестройкой и изменением психического развития (см. Равитие психики; Личность). Психологические характеристики В. определяются конкретно-историческими условиями, в к-рых осуществляется развитие индивида, характером воспитания, особенностями его деятельности и общения Для каждого возраста существует своя специфическая «социальная ситуация развития» (Л. С. Выготский), определенное соотношение условий социальной среды и внутренних условий формирования индивида как личности. Объективно одни и те же элементы социальной среды влияют на людей разного В. по-разному, в зависимости от того, через какие ранее развившиеся психологические свойства они преломляются. Взаимодействие внешних и внутренних факторов порождает типичные психологические особенности, общие для людей одного В., определяя его специфику, а изменение отношений между этими факторами обусловливает переход к следующему возрастному этапу (Д. И. Фельдштейн), Возрастные ступени отличаются относительностью, условной усредненностью, что не исключает, однако, индивидуального своеобразия психического облика человека. Возрастная характеристика развития личности отражает определенную систему требований, предъявляемых обществом к человеку на том или ином этапе его жизни, и сущность его отношений с окружающими, его общественное положение. Специфические характеристики В. определяются особенностями вхождения ребенка в группы разного уровня развития (см. Уровень группового развития) и в учебно-воспитательные учреждения, изменением характера воспитания в семье, формированием новых видов и типов деятельности, обеспечивающих освоение ребенком общественного опыта, системы сложившихся знаний, норм и правил человеческой деятельности, а также особенностями физиологического развития. Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не имеет абсолютного значения — границы В. подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития личности. В СССР принята следующая периодизация В.: младенчество (от рождения до 1 года); преддошкольное детство (1-3 года); дошкольное детство (3-6 лет); младший школьный возраст (6-10 лет); подростковый возраст (10-15 лет); юность: первый период (старший школьный возраст 15-17 лет), второй период (17-21 год); зрелый возраст: первый период (21-35 лет), второй период (35-60 лет); пожилой возраст (60-75 лет); старческий возраст (75-90 лет); долгожители (90 лет и выше).

- Краткий психологический словарь/Сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского.- М.: Политиздат, 1985.- 431 с.

Источник

Тема 3. Психологическое понятие возраст

Возраст (в психологии) — конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психического развития индивида и его развития как личности, характеризуемая совокупностью закономерных физиологических и психологических изменений, не связанных с различием индивидуальных особенностей.

Понятие возраста включает в себя ряд аспектов:

1) Хронологический возраст, определяется продолжительностью жизни человека (по паспорту);

2) Биологический возраст — совокупность биологических показателей, функционирование организма в целом (кровеносная, дыхательная, пищеварительная системы и т.п.);

3) Психологический возраст — определенный уровень развития психики, в который включается:

а) умственный возраст

Возраст или возрастной период — это цикл детского развития, имеющий свою структуру и динамику. Психологический возраст (Л.С. Выготский) — качественно своеобразный период психического развития, характеризуется прежде всего появлением новообразования, которое подготовлено всем ходом предшествующего развития.

Психологический возраст может не совпадать с хронологическом возрастом отдельного ребенка, записанным в его свидетельстве о рождении, а затем в паспорте. Возрастной период имеет определенные границы. Но эти хронологические границы могут сдвигаться, и один ребенок вступит в новый возрастной период раньше, а другой — позже.

Первая попытка системного анализа категории психологического возраста принадлежит Л. С. Выготскому. Психологический возраст он рассматривал как новый тип строения личности и деятельности и характеризовал его с позиций тех психических и социальных изменений, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный момент. Возраст, по определению Л. С. Выготского, это относительно замкнутый цикл развития, имеющий свою структуру и динамику. Учение Л. С. Выготского, которое развивалось и дополнялось его последователями и учениками, — это учение о структуре и динамике возраста.

Структура возраста включает в себя характеристику социальной ситуации развития ребенка, ведущего типа деятельности и основных психологических новообразований возраста.

В каждом возрасте социальная ситуация развития содержит в себе противоречие (генетическую задачу), которое должно быть решено в особом, специфическом для данного возраста, ведущем типе деятельности. Разрешение противоречия проявляется в возникновении психологических новообразований возраста. Эти новообразования не соответствуют старой социальной ситуации развития, выходят за ее рамки. Возникает новое противоречие, новая генетическая задача, которая может быть решена благодаря построению новой системы отношений, новой социальной ситуации развития, свидетельствующей о переходе ребенка в новый психологический возраст. Таким образом, по мнению Л. С. Выготского, возрасты представляют собой такое целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждой частичной линии развития. В каждую данную возрастную эпоху развития личность ребенка изменяется как целое в своем внутреннем строении, и законы изменения этого целого определяют движения каждой его части.

Как указывает Д. И. Фельдштейн, психологические характеристики возраста определяются конкретно-историческими условиями, в которых осуществляется развитие индивида, характером воспитания, особенностями его деятельности и общения. Для каждого возраста существуют своя специфическая «социальная ситуация развития» (Л. С. Выготский), определенное соотношение условий социальной среды и внутренних условий формирования индивида как личности. Объективно одни и те же элементы социальной среды влияют на людей разного возраста по-разному, в зависимости от того, через какие ранее развившиеся психологические свойства они преломляются. Взаимодействие внешних и внутренних факторов порождает типичные психологические особенности, общие для людей одного возраста, определяя его специфику, а изменение отношений между этими факторами обусловливает переход к следующему возрастному этапу (Д. И. Фельдштейн). Возрастные ступени отличаются относительностью, условной усредненностью, что не исключает, однако, индивидуального своеобразия психического облика человека. Возрастная характеристика развития отражает определенную систему требований, предъявляемых обществом к человеку на том или ином этапе его жизни, и сущность его отношений с окружающими, его общественное положение. Специфические характеристики возраста определяются особенностями вхождения ребенка в группы разного уровня развития и в учебно-воспитательные учреждения, изменением характера воспитания в семье, формированием новых видов и типов деятельности, обеспечивающих освоение ребенком общественного опыта, системы сложившихся знаний, норм и правил человеческой деятельности, а также особенностями физиологического развития. Понятие возрастных особенностей, возрастных границ не имеет абсолютного значения— границы возраста подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития личности.

Ныне принята следующая возрастная периодизация: младенчество (от рождения до 1 года); преддошкольное детство (1—3 года); дошкольное детство (3—6 лет); младший школьный возраст (6—10 лет); подростковый возраст (10—15 лет); юность: первый период (старший школьный возраст 15—17 лет), второй период (17—21 год); зрелый возраст: первый период (21—35 лет), второй период (35—60 лет); пожилой возраст (60—75 лет); старческий возраст (75—90 лет); долгожители (90 лет и выше).

Учение Л. С. Выготского о структуре и динамике возраста положило начало системным исследованиям отечественных психологов, его последователей — Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Л. И. Божович и др. В настоящее время в отечественной психологии структуру психологического возраста принято оценивать на основе следующих критериев: социальной ситуации развития, ведущего типа деятельности, центральных новообразований возраста и возрастных кризисов.

Психическое развитие – закономерное изменение психических процессов и свойств во времени, выражающееся в их количественных, качественных и структурных преобразованиях.

Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта и социальной среды, определяющая направление и характер психического развития.

Новообразования возраста – психические образования, которые активно развиваются и отчетливо проявляются на определённом возрастном этапе под воздействием ведущей деятельности.

Сензитивный период развития – возрастной период, в рамках которого существуют наиболее благоприятные условия для развития определённой психической функции.

Возрастной кризис – период интенсивных, резких изменений в психике человека.

Факторы психического развития – основные причины изменений психических процессов и свойств личности.

Зона ближайшего развития – реально имеющиеся у ребёнка возможности, которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при содействии окружающих людей.

Деятельность– активное взаимодействие индивида с внешней средой, направленное на её преобразование в соответствии с потребностями.

Ведущая деятельность – вид деятельности, который на конкретном этапе жизни человека определяет возникновение основных возрастных новообразований.

Социальная ситуация развития. По мнению Л. С. Выготского, это главный компонент структуры возраста, который характеризует своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной. Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. Социальная ситуация развития определяет то, как ребенок ориентируется в системе общественных отношений, в какие области общественной жизни он входит, поэтому, по мнению Л. С. Выготского, характеристику любого возраста следует начинать с выяснения социальной ситуации развития.

Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 1651; Нарушение авторского права страницы

Источник

Психологическая характеристика возраста.

Возраст – это конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психологического развития индивида и его развитие как личности, характеризуемая совокупностью закономерных физиологических и психологических изменений, не связанных с различием индивидуальных особенностей (хронологический, психологический, биологический).

Понятие возраста включает в себя ряд аспектов:

1) Хронологический возраст, определяется продолжительностью жизни человека (по паспорту);

2) Биологический возраст — совокупность биологических показателей, функционирование организма в целом (кровеносная, дыхательная, пищеварительная системы и т.п.);

3) Психологический возраст— определенный уровень развития психики, в который включается:

а) умственный возраст. Для определения умственного возраста детей от 4 до 16 лет используется тест Векслера, который включает вербальные и данные в наглядной (образной) форме задания. При его применении получают суммарный «общий интеллектуальный показатель». Психолог вычисляет IQ — интеллектуальный коэффициент: умственный возраст x 100% IQ = хронологический возраст

б) социальная зрелость — SQ — социальный интеллект (человек должен быть адаптирован к среде, которая его окружает)

в) эмоциональная зрелость: произвольность эмоций, уравновешенность, личностную зрелость. В реальной жизни отдельные составляющие возраста не всегда совпадают.

Вопрос № 8.

Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л. С. Выготского.

Фундаментальная теория происхождения и развития высших психических функций была разработана Львом Семеновичем Выготским (1896 — 1934).

В своей работе «Развитие ВПФ» была представлена схема формирования человеческой психики в процессе использования знаков как средств регуляции психической деятельности.

У человека есть 2 линии развития: 1) натуральная; 2) культурная (историческая).

Натуральная линия развития — это физическое, естественное развитие ребенка с момента рождения.

При появлении общения с окружающим миром возникает культурная линия развития.

1. НПФ — натуральные: ощущения, восприятие, детское мышление, непроизвольная память.

2. ВПФ — культурные, социальные: результат исторического развития: абстрактное мышление, речь, произвольная память, произвольное внимание, воображение.

ВПФ возникли при помощи знака. Знак — орудие психической деятельности. Это искусственно созданный человеком стимул, средство для управления СВОИМ поведением и поведением других. История развития человечества — это история развития знака. Знаком можно назвать жесты, речь, ноты, живопись. Слово, как устная и письменная речь — тоже знак. Выготский пытается соединить натуральную и историческую линии.

Выготский впервые перешел от утверждения о важности среды для развития к выявлению конкретного механизма влияния среды, который собственно и изменяет психику ребенка, приводя к появлению специфических для человека высших психических функций. Таким механизмом Выготский считал интериоризацию знаков — искусственно созданных человеком стимулов-средств, предназначенных для управления своим и чужим поведением.

Натуральные психические процессы не поддаются регуляции со стороны человека, высшими психическими функциями люди могут сознательно управлять.

Одной из важнейших их характеристик является опосредствованность, т. е. наличие средства, при помощи которого они организуются.

Для высших психических функций принципиально наличие внутреннего средства. Основной путь возникновения высших психических функций — интериоризация (перенос во внутренний план, «вращивание») социальных форм поведения в систему индивидуальных форм. Этот процесс не является механическим.

Центральный момент – возникновение символической деятельности, овладение словесным знаком. Именно он выступает тем средством, которое, став внутренним, кардинально преобразует психическую жизнь. Знак вначале выступает как внешний, вспомогательный стимул.

Высшая психическая функция в своем развитии проходит две стадии. Первоначально она существует как форма взаимодействия между людьми, и лишь позже – как полностью внутренний процесс. Это обозначается как переход от интерпсихического к интрапсихическому.

При этом, процесс формирования высшей психической функции растянут на десятилетие, зарождаясь в речевом общении и завершаясь в полноценной символической деятельности. Через общение человек овладевает ценностями культуры. Овладевая знаками, человек приобщается к культуре.

Выготский утверждал, что психическое развитие идет не вслед за созреванием, а обусловлено активным взаимодействием индивида со средой в зоне его ближайшего психического развития.

Движущая сила психического развития — обучение. Развитие и обучение — это разные процессы. Развитие — процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств. Обучение — внутренне необходимый момент в процессе развития у ребенка исторических особенностей человечества.

Он считает, что обучение должно «вести за собой» развитие, это представление было развернуто им в разработке понятия «зона ближайшего развития». Общение ребенка с взрослым, отнюдь, не формальный момент в концепции Выготского. Более того, путь через другого оказывается в развитии центральным.

Обучение же представляет, по сути, особым образом организованное общение. Общение с взрослым, овладение способами интеллектуальной деятельности под его руководством, как бы задают ближайшую перспективу развития ребенка: она и называется зоной ближайшего развития, в отличие от актуального уровня развития. Действенным оказывается то обучение, которое «забегает вперед» развития.

Основные законы психического развития, сформулированные Л. С. Выготским

— Детское развитие имеет сложную организацию во времени: свой ритм, который не совпадаете ритмом вре- мени (год в младенчестве не равен году жизни в отрочестве).

— Закон метаморфозы в детском развитии (ребенок не просто маленький взрослый, а существо с качественно отличной психикой).

— Закон неравномерности развития: каждая сторона в психике ребенка имеет свой оптимальный период развития.

— Закон развития высших психических функций ≪извне внутрь≫. Отличительные качества высших психических функций: опосредованность, осознанность, произвольность, системность; они образуются в результате овладения специальными орудиями, средствами, выработанными в ходе исторического развития общества.

Вопрос № 9.

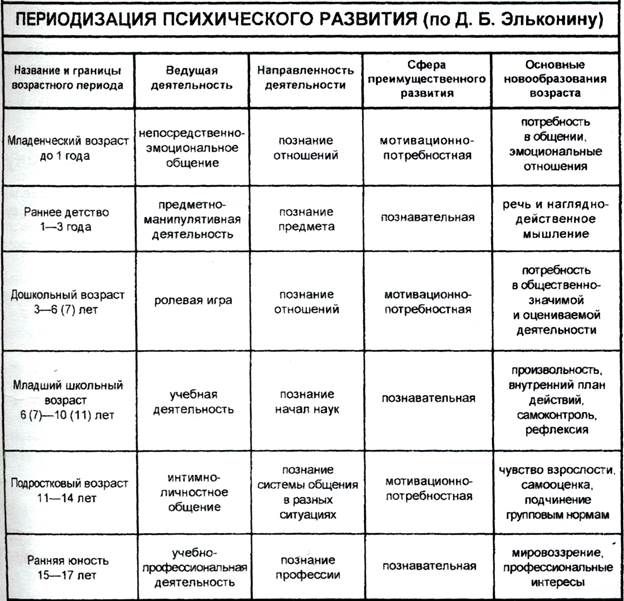

Концепция периодизации психического развития

Д. Б. Эльконина.

При построении периодизации Д. Б. Эльконин основывался на следующем:

— возрастное развитие — это общее изменение личности, формирование нового плана отражения, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с окружающими, формирование новых мотивов поведения и ценностных установок;

— на диалектическом представлении о процессе развития (детерминированном внутренними противоречиями, целенаправленном, неравномерном с критическими и литическими периодами);

— на конкретно-историческом понимании природы детства (каждая историческая эпоха имеет свою периодизацию детства);

— в основе периодизации должны лежать закономерности развития деятельности и растущего человека.

Отсюда вся психическая жизнь ребенка рассматривается как процесс непрерывной смены деятельностей, причем на каждом возрастном этапе выделяется «ведущая деятельность», с усвоением структур которой связаны главнейшие психологические новообразования данного возраста.

Внутри системы ведущей деятельности Д. Б. Эльконин обнаруживает скрытое диалектическое противоречие между двумя аспектами ведущей деятельности — операционально-техническим, относящимся к развитию подсистемы «ребенок – вещь», и эмоционально-мотивационным, связанным с развитием подсистемы «ребенок – взрослый».

В общей последовательности ведущих деятельностей попеременно чередуются деятельности с преимущественным развитием то одной, то другой стороны.

Каждая эпоха детства состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. В первом периоде идет усвоение задач, мотивов, норм человеческой деятельности и развитие мотивационно-потребностной сферы, во втором — усвоение способов действий с предметами и формирование операционально-технических возможностей. Переход от одной эпохи к следующей происходит при возникновении несоответствия между операционально-техническими возможностями ребенка и задачами и мотивами деятельности, на основе которых они сформировались.

1 эпоха. Младенчество (до 1 года) — ведущая деятельность — непосредственно-эмоциональное общение. Раннее детство — предметно-манипулятивная деятельность.

2 эпоха. Дошкольный возраст — ролевая игра. Младший школьник — учебная деятельность.

3 эпоха. Подросток — интимно-личностное общение. Старший школьный возраст — учебно-профессиональная деятельность.

Источник