- Бесконечная лестница Пенроуза

- Принцип устройства сооружения

- Тайна бесконечности

- Лестница без начала и конца – правда или быль?

- Виктор Фесенко — Невозможные объекты. Классификация и примеры

- Невозможные лестницы

- Лестница Пенроуза — Penrose stairs

- СОДЕРЖАНИЕ

- История открытия

- Пенроуз

- Оскар Реутерсвард

- Эшерианская лестница

- В популярной культуре

Бесконечная лестница Пенроуза

В мире полно необычных лестниц, но все они, как правило, вписываются в законы физики. Но есть и небольшое исключение из правил – лестница Пенроуза. Если ознакомиться с объектом бегло, то может показаться что это самое обычное архитектурное сооружение. Но, рассматривая фигуру, станет понятно, что все гораздо сложнее и глаза, даже с орлиным зрением, могут ошибаться.

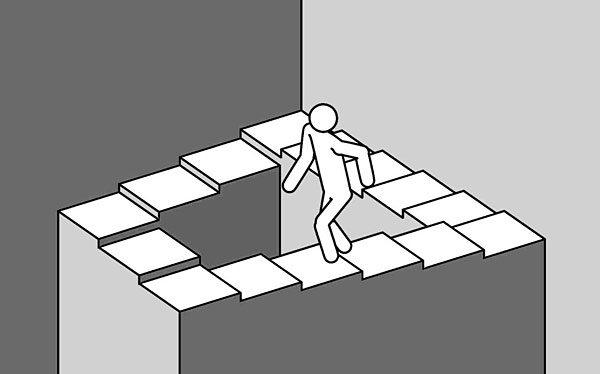

Принцип устройства сооружения

На изображении видно, как происходит движение. Однако если оценить критически увиденное, то станет очевидно, что такого на самом деле быть не может. Лестница Пенроуза в реальности существовать не может, а в формате чертежа на бумаге вполне. Здесь наблюдается оптическая иллюзия.

Тайна бесконечности

Заблуждение происходит из-за неправильной адаптации мозгом полученной от изображения информации. Он не замечает противоречий в соединении элементов конструкции и ошибочно воспринимает все как единое целое. Неправильное восприятие в результате становится оптической иллюзией. Главная хитрость – создание обманчивого представления о предмете.

На сегодняшний день эта фигура одна из самых популярных среди утопических. Ей пользуются в своей профессиональной деятельности психологи, философы, иллюзионисты.

В живописи появилось самостоятельное направление «Импоссибилизм». Его представители как раз занимаются рисованием чего-то подобного, отсутствующего в реальности, но так похожего на настоящее.

Лестница без начала и конца – правда или быль?

Не стоит ломать голову, как сделать лестницу Пенроуза. Это невозможно, но лестница, которая не имеет начала и конца, на самом деле существует. Расположено это творение в немецком Мюнхене в одном из офисных зданий. Посмотреть на сооружение можно, не выходя из дома в голливудском фильме 2010 года «Начало» Леонардо Ди Каприо.

В основе задумки создания такой конструкции архитектора Олафура Элиассона лежит все та же лестница Пенроуза. Достопримечательность можно посмотреть всем желающим в будний день.

Монолитные накладки С3 прекрасно бы выдержали уличные условия и были бы привлекательны долгое время. Более того, материал очень податлив в работе, поэтому даже такой шедевр получилось бы собрать без проблем. Как итог вышла бы бесконечная лестница, поражающая ум, из материала под стать.

Источник

Виктор Фесенко — Невозможные объекты. Классификация и примеры

Невозможные лестницы

Лестницы — одна из наиболее эксплуатируемых художниками разновидностей НО и поэтому автор решил посвятить невозможным лестницам отдельный раздел. Самая первая и самая известная из разнообразного семейства невозможных лестниц – замкнутая в плане лестница на картине М. Эшера «Восхождение и спуск», которая после десятков лет присутствия в различных сюжетах и повторениях уже не вызывает прежних чувств и размышлений. По всем признакам эта лестница относится к НО типа A:

Интересным развитием идеи эшеровской лестницы является замкнутый водяной каскад неизвестного японского художника:

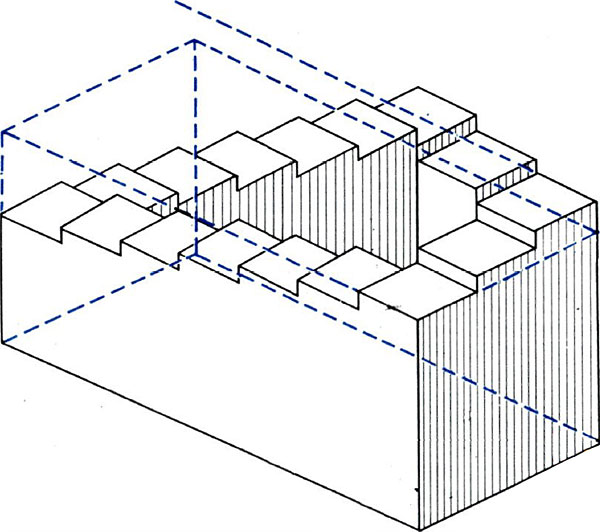

В плане лестница Эшера имеет форму неравностороннего четырехугольника без намеков на какие либо виды симметрии. Автор статьи поставил себе задачу развивать тему невозможных замкнутых лестниц не придумыванием новых сюжетов или обстановки, а поиском ее новых форм с проявлениями большей симметрии и разработкой новых методов их построения. Насколько это удалось, судить читателям.

Для рисования невозможных лестниц типа A не требуется особой изобретательности и для этого всего лишь необходимо интегрировать между собой ее самую верхнюю и самую нижние ступени из всей их совокупности. Интегрировать можно непосредственным образом или через промежуточный элемент типа горизонтальной лестничной площадки, как показано на Фиг. 192:

На Фиг. 193 изображена двухпролетная замкнутая лестница на башне с двумя интегрирующими пролеты площадками:

А вот так эшеровская лестница может смотреться сверху в одноточечной перспективе:

Степень ее симметрии явно выше, чем у ее аналога.

Также в одноточечной перспективе изображена двухпролетная невозможная лестница с интегрирующими площадками:

Парадоксальная лестница не обязательно должна быть замкнутой и это показано на Фиг. 196, где для восхождения или спуска, соответствующих одному этажу здания требуется два лестничных пролета. Но на рисунке 6 лестничных пролетов обеспечивают восхождение посетителя на уровень четвертого этажа:

Количество ступеней у замкнутой лестницы может варьироваться в широких пределах, начиная с трех:

В невозможной замкнутой лестнице не обязательно присутствие соединяющих пролеты площадок, а сама лестница может быть многоугольной в плане:

Алгоритм графического построения такой лестницы существенно отличается от способа построения лестницы Эшера и наглядно проиллюстрирован на Фиг. 199:

Следует отметить еще одну пока редкую разновидность замкнутых лестниц типа А. На Фиг. XXIII представлена картина художника Эндрю Джадда (Andrew Judd) с круглой в плане замкнутой лестницей, которая построена «на глазок», по этой причине ее ступени больше походят на зубья торцевой кольцевой фрезы с наклонными задними поверхностями:

Другую попытку изобразить аналогичную лестницу с помощью компьютера предпринял художник Gilles Esposito-Farese:

Эффект правдоподобия лестницы увеличен за счет большого количества ступеней и небольшим разворотом вертикальных уступов между ступенями относительно диаметральных плоскостей.

Базируясь на идее двух предыдущих рисунков, автор вознамерился построить более реальное изображение круглой в плане лестницы, у которой окружные кромки всех ее ступеней являлись бы, как и положено в изометрии, участками эллипсов с одинаковым соотношением больших и малых полуосей:

Алгоритм последовательного построения ступеней этой лестницы несколько подобен алгоритму построения многоугольной лестницы на Фиг. 199. Читатели могут заметить некоторую скрытую симметрию изображения относительно горизонтальной оси. Автор при построении попытался обеспечить визуальную одинаковость угловых размеров ступеней в плане, однако это пришлось сделать «на глазок», т.к. пока не представляется, как эту визуальную одинаковость нарисованных в изометрии криволинейных фрагментов выполнить строгими геометрическими построениями. Классическое разделение изображенного в изометрии круга на одинаковые по углам участки при построении замкнутой и круглой в плане лестницы не приводит к приемлемому результату. Ступени даже более простой для построения шестиугольной в плане лестницы на Фиг. 199 визуально неодинаковы и по форме и по размерам. Появившаяся сравнительно недавно такая невозможная однопролетная лестница, как на фотомонтаже Риккардо Баигоррии (Ricardo Baigorria) поражает своими свойствами, а степень ее абсурдности явно выше, чем у лестницы Эшера:

Никакое воображение не позволит представить форму этой лестницы в плане. Если человек, поднимающийся (или спускающийся) по замкнутой лестнице Эшера оказывается на исходной ступени после трех поворотов направо (или налево), что вполне естественно при путешествии по замкнутой прямоугольной траектории, то человек на лестнице Баигоррии оказывается в исходном месте после одного поворота направо и одного поворота налево! Двухпролетную невозможную лестницу с подобными свойствами нарисовал Анатолий Коненко:

Но за самую высокую степень абсурдности может побороться однопролетная лестница, придуманная Джанни Сарконе (Gianni Sarcone) и изображенная на Фиг. XXVII. Двигаясь по ступеням такой лестницы в одном и том же направлении можно и подниматься и спускаться по ней!

На Фиг. 201 представлена подобная по свойствам однопролетная лестница и ее генезис из возможной (реальной) двухпролетной лестницы:

Дополнительное изящество лестницам, подобным вышеуказанным, могут придать их дугообразные в плане ступени:

На этих двух абсурдных лестницах заканчиваются примеры лестниц, относящихся к НО типа A.

Невозможная лестница на Фиг. 204 по своим геометрическим особенностям подобна культовому сооружению на Фиг. 086 и, следовательно, относится к НО типа B:

Двухкратной степенью парадоксальности по сравнению с лестницей Эшера обладает также замкнутая в плане лестница типа B, изображенная на Фиг. 205:

Лестниц типа B, подобных той, которая изображена на Фиг. 206 придумано немало и объединяет их то, что вертикальные уступы между ступенями в одной зоне рисунка незаметно превращаются в горизонтальные поверхности ступеней в другой:

Идея, заложенная в НО на Фиг. 075 получила свое развитие в невозможных лестницах типа B, представленных на Фиг. 207 – 209. Необходимо отметить, что такие лестницы могут присутствовать только на рисунках, выполненных в двухточечной перспективе:

Ступени невозможных лестниц типа Е могут дематериализовываться также, как поверхности и грани чертовой вилки:

На Фиг. 211 по аналогии с кубами Тьерри объединились две круглые башни с внешними винтовыми лестницами. По этой причине эти сросшиеся лестницы следует отнести к НО типа D:

В двухточечной перспективе на Фиг. 212 изображена однопролетная лестница, соединяющая два соприкасающихся мира, не только отличающихся противоположными векторами вертикалей, но и разнесенных друг относительно друга по времени. Так же, как и на Фиг. 186 – 188, материальные структуры – стены башен неуловимо превращаются в нематериальный фон – дневное и ночное небо. Рисунок можно было бы назвать «Лестница времени».

Поливертикальные лестничные экстерьеры различных видов невозможности и их комбинаций представлены на Фиг. 213 и Фиг. 214:

На ранее описанной микропланете с ощутимой силой тяжести можно построить и такую необычную лестницу, как на Фиг. 215:

Такое геометрическое понятие, как «форма в плане» к этой лестнице принципиально не применимо. А поверхности ее ступеней, как отмечалось ранее, должны быть фрагментами концентрических сфер.

После публикации первой части статьи в поле зрения автора случайно попали два рисунка с невозможными лестницами, потребовавшие их обязательного упоминания во второй части:

Первый из рисунков предстал миру на обложке книги Джанни Сарконе (Gianni Sarcone) и Марии-Джо Уэбер (Marie-Jo Waeber) об оптических иллюзиях, вышедшей в 2014 г. Вроде бы реальная при беглом взгляде лестница в башне оказалась вполне достойной для включения ее в разряд самых абсурдных НО. Наше визуальное восприятие окружающего мира постоянно констатирует, что более далекие предметы выглядят более маленькими и поэтому рисование какого либо объекта в классической перспективе требует изображать более далекие его фрагменты меньшими по размерам и ближе к полюсу перспективы. Но на рисунке с обложки книги все иначе — самая верхняя ступень лестницы максимально удалена от расположенного над башней наблюдателя, а поднимающийся по лестнице человек будет относительно стен башни не подниматься, а опускаться! И наоборот, спускаясь по ступеням все ниже и ниже, можно забраться на самый верх башни! Лестница в башне оказалась для автора настоящим сюрпризом, т.к. ее нельзя отнести ни к одному из описанных в статье типов геометрически невозможных объектов. Следовательно, она, по мнению автора, является, возможно, первым представителем невозможных объектов нового типа F, позиционируемых как перспективные изображения, но выполненных с преднамеренными нарушениями основополагающих принципов перспективного построения.

Четырехбашенное строение на Фиг. XXIX, придуманное художником Сандро дель-Пре (Sandro Del-Prete) по пространственному парадоксу подобно лестнице Эшера. Вот только парадокс эшеровской лестницы «измеряется» пятнадцатью ступенями, а на этом рисунке — суммарной высотой четырех больших башен. Прием, использованный Сандро дель-Пре для обеспечения замкнутой траектории путешествия по всем четырем башням существенно отличается от примененного Эшером и заключается в целенаправленном нарушении правил построения изображения в одноточечной перспективе. Вместо одного полюса (точки схода) вертикальных линий, художник использовал четыре точки и, к тому же, искривил вертикальные стены и углы башен для обеспечения их абсурдной интеграции друг с другом. Это четырехбашенное сооружение характеризуется несколькими причинами своей невозможности и, следовательно, является НО гибридного типа.

Описание вариантов невозможных лестниц заканчивается на бесконечной винтовой лестнице, изображенной на Фиг. 217. А для того, чтобы оперативно разобраться в ее конфигурации, служит предыдущий рисунок (Фиг. 216), на котором просматривается в плане круглая кирпичная башня с внутренней винтовой лестницей. Невозможность бесконечной винтовой лестницы и не пространственная и не геометрическая. Высота ее превышает поперечник нашей вселенной в бесконечное число раз, невозможны такие силы гравитации, которые она позволяет преодолевать при восхождении. Нарисовать такую лестницу целиком принципиально невозможно, т.к. у лестницы нет ни начала, ни конца, в ней бесконечное количество ступеней, можно довольствоваться только приближенным изображением ее половины. Проекция бесконечной винтовой лестницы на плоскость рисунка представляет собой спиралевидную фрактальную фигуру.

Источник

Лестница Пенроуза — Penrose stairs

На лестнице Пенроуза или шаги Пенроуза , также дублировал невозможную лестницу , является невозможный объект , созданный Рутерсвард в 1937 году , а затем самостоятельно сделал популярным Лионеля Пенроуза и его сын Роджер Пенроуз . Вариант треугольника Пенроуза , это двухмерное изображение лестницы, в которой лестница делает четыре поворота на 90 градусов при подъеме или спуске, но при этом образует непрерывную петлю, так что человек может подниматься по ним вечно и никогда не получить ни одного. выше. Это явно невозможно в трехмерной евклидовой геометрии .

«Непрерывная лестница» была впервые представлена в статье Пенроуза, написанной в 1959 году на основе так называемого «треугольника Пенроуза», опубликованного Роджером Пенроузом в British Journal of Psychology в 1958 году. Затем М.С. Эшер обнаружил лестницу Пенроуза в в следующем году и в марте 1960 года сделал свою ставшую знаменитой литографию Klimmen en dalen ( Восходящий и нисходящий ). В том же году Пенроуз и Эшер были проинформированы о работах друг друга. Эшер развил эту тему в своей печати Waterval ( Водопад ), появившейся в 1961 году.

В своей первоначальной статье Пенроуз отметил, что «каждая часть конструкции приемлема как представляющая лестничный пролет, но связи таковы, что картина в целом непоследовательна: ступени непрерывно спускаются по часовой стрелке».

СОДЕРЖАНИЕ

История открытия

Пенроуз

Эшер в 1950-х годах еще не рисовал невозможных фигур и не знал об их существовании. Роджер Пенроуз познакомился с работой Эшера на Международном конгрессе математиков в Амстердаме в 1954 году. Он был «совершенно очарован» работой Эшера, и по пути обратно в Англию он решил создать что-то «невозможное» самостоятельно. После экспериментов с различными конструкциями стержней, перекрывающих друг друга, он наконец пришел к невозможному треугольнику. Роджер показал свои рисунки отцу, который сразу же создал несколько вариантов, в том числе невозможный лестничный пролет. Они хотели опубликовать свои выводы, но не знали, к какой области принадлежит тема. Поскольку Лайонел Пенроуз знал редактора British Journal of Psychology и убедил его опубликовать их короткую рукопись, открытие было наконец представлено как психологическая тема. После публикации в 1958 году Пенроузы послали копию статьи Эшеру в знак своего уважения.

В то время как Пенроузы ссылались на Эшера в своей статье, Эшер отметил в письме своему сыну в январе 1960 года, что он был:

работает над дизайном новой картины, на которой изображен лестничный пролет, по которому можно только подниматься или спускаться, в зависимости от того, как вы его видели. [Лестница] образует замкнутую круглую конструкцию, похожую на змею, кусающую собственный хвост. И все же их можно нарисовать в правильной перспективе: каждая ступенька выше (или ниже) предыдущей. [. ] Я обнаружил этот принцип в присланной мне статье, в которой я сам был назван создателем различных «невозможных объектов». Но я не был знаком с непрерывными шагами, которые автор включил в четкий, хотя и поверхностный, набросок, хотя я использовал некоторые из его других примеров.

Эшер был очарован бесконечной лестницей и впоследствии написал письмо Пенроузам в апреле 1960 года:

Несколько месяцев назад мой друг прислал мне фотокопию вашей статьи . Ваши цифры 3 и 4, «непрерывный полет шагов», были для меня совершенно новыми, и я был так увлечен этой идеей, что недавно они вдохновил меня на создание новой картины, которую я хотел бы отправить вам в знак моего уважения. Если вы опубликовали другие статьи о невозможных объектах или связанных темах, или если вы знаете какие-либо такие статьи, я был бы очень благодарен, если бы вы пришли мне более подробную информацию.

На конференции Эшера в Риме в 1985 году Роджер Пенроуз сказал, что он был очень вдохновлен работой Эшера, когда он и его отец открыли как структуру племени Пенроуза (то есть треугольник Пенроуза), так и непрерывные ступени.

Оскар Реутерсвард

Дизайн лестницы был обнаружен ранее шведским художником Оскаром Реутерсвардом , но ни Пенроуз, ни Эшер не знали о его проектах. Вдохновленный радиопрограммой о методе композиции Моцарта, описанном как «творческий автоматизм», то есть каждая записанная творческая идея вдохновляла на новую идею, Рейтерсвард начал рисовать серию невозможных объектов во время путешествия из Стокгольма в Париж. 1950 г. тем же «бессознательным, автоматическим» способом. Он не осознавал, что его фигура представляла собой непрерывный лестничный пролет во время рисования, но этот процесс позволил ему шаг за шагом проследить все более сложные конструкции. Когда в 1961 году в Рейтерсвард был отправлен фильм М.С. Эшера « Восхождение и спуск», он был впечатлен, но не любил неровности лестницы ( 2 × 15 + 2 × 9 ). На протяжении 1960-х годов Рейтерсвард послал Эшеру несколько писем, в которых выражал восхищение его работой, но голландский художник не ответил. Роджер Пенроуз обнаружил работу Рейтерсварда только в 1984 году.

Эшерианская лестница

The Escherian Stairwell — вирусное видео, основанное на иллюзии лестницы Пенроуза. Видео, снятое в Рочестерском технологическом институте Майклом Лаканилао, было отредактировано так, чтобы создать, казалось бы, циклическую лестницу, так что если кто-то пойдет в любом направлении, он окажется там, где начал. В видео утверждается, что лестничная клетка, название которой напоминает о невозможных объектах М.С. Эшера, была построена в 1960-х годах вымышленным архитектором Рафаэлем Нельсоном Абогандой. Было выяснено, что это видео является интернет-мистификацией , поскольку люди отправились в Рочестерский технологический институт, чтобы осмотреть лестницу.

В популярной культуре

Лестница Пенроуза дважды появлялась в фильме « Начало» . Эта парадоксальная иллюзия может быть реализована только в мирах грез фильма. В фильме герой спускается по лестнице, спасаясь от охранника. В реальном мире герой всегда должен быть впереди злодея на протяжении всей погони. Однако в случае с лестницей Пенроуза герой спускается еще по лестнице, чтобы догнать злодея и застать его врасплох.

Источник