Электролитическая диссоциация

Электролитической диссоциацией называют процесс, в ходе которого молекулы растворенного вещества распадаются на ионы в результате взаимодействия с растворителем (воды). Диссоциация является обратимым процессом.

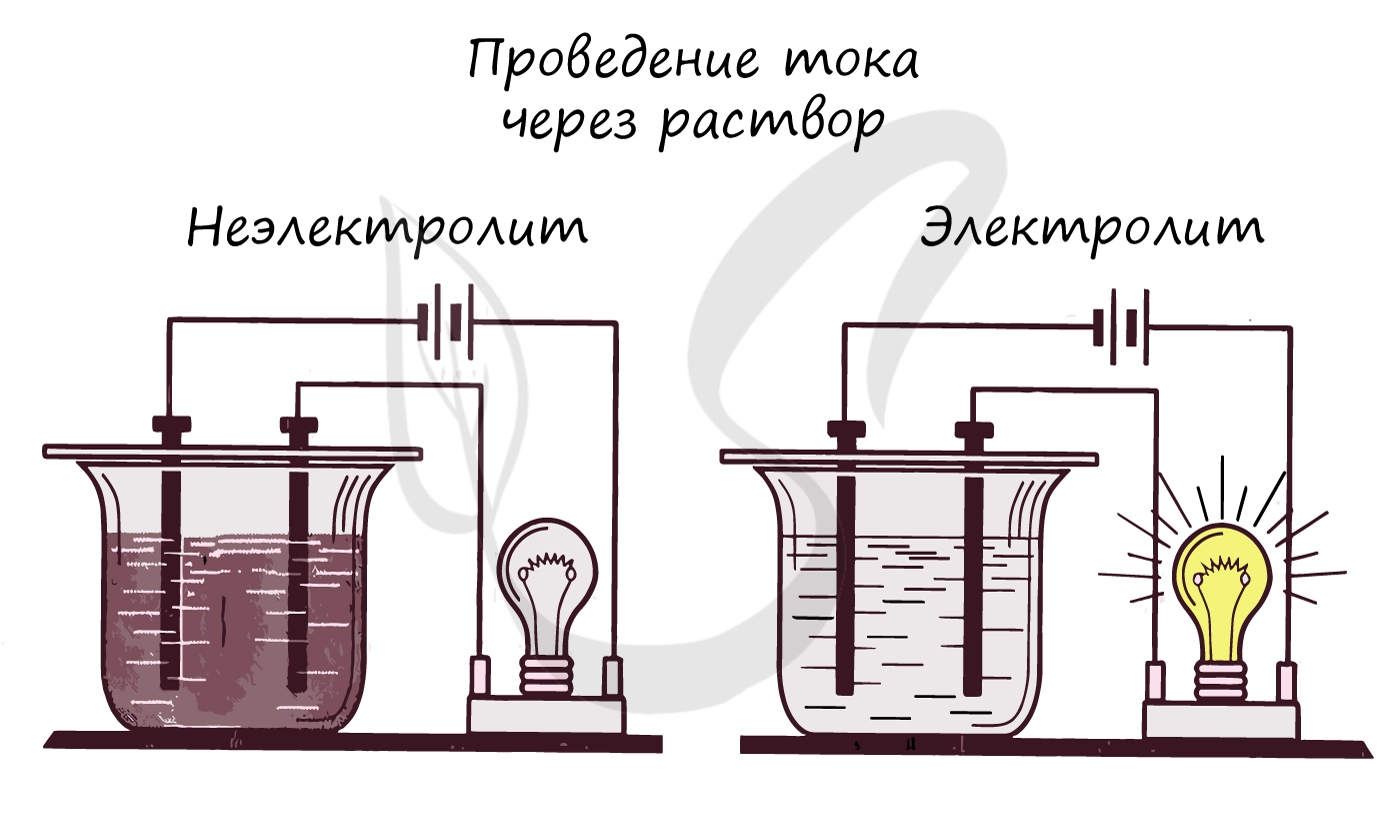

Диссоциация обуславливает ионную проводимость растворов электролитов. Чем больше молекул вещества распадается на ионы, тем лучше оно проводит электрический ток и является более сильным электролитом.

В общем виде процесс электролитической диссоциации можно представить так:

KA ⇄ K + (катион) + A — (анион)

Замечу, что сила кислоты определяется способностью отщеплять протон. Чем легче кислота его отщепляет, тем она сильнее.

У HF крайне затруднен процесс диссоциации из-за образования водородных связей между F (самым электроотрицательным элементом) одной молекулы и H другой молекулы.

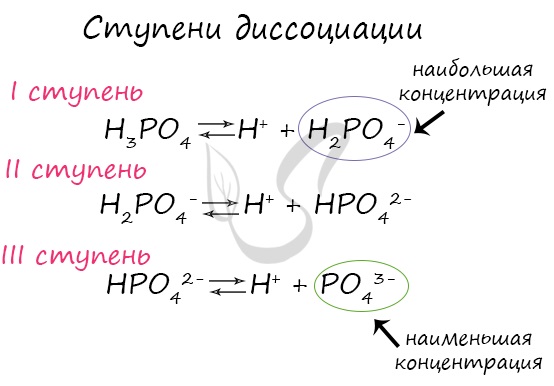

Ступени диссоциации

Некоторые вещества диссоциируют на ионы не в одну стадию (как NaCl), а ступенчато. Это характерно для многоосновных кислот: H2SO4, H3PO4.

Посмотрите на ступенчатую диссоциацию ортофосфорной кислоты:

Важно заметить, что концентрация ионов на разных ступенях разная. На первых ступенях ионов всегда много, а до последних доходят не все молекулы. Поэтому в растворе ортофосфорной кислоты концентрация дигидрофосфат-анионов будет больше, чем фосфат-анионов.

Для серной кислоты диссоциация будет выглядеть так:

Для средних солей диссоциация чаще всего происходит в одну ступень:

Из одной молекулы ортофосфата натрия образовалось 4 иона.

Из одной молекулы сульфата калия образовалось 3 иона.

Электролиты и неэлектролиты

Химические вещества отличаются друг от друга по способности проводить электрический ток. Исходя из этой способности, вещества делятся на электролиты и неэлектролиты.

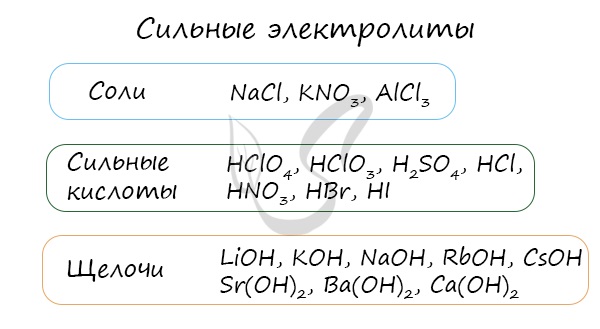

Электролиты — жидкие или твердые вещества, в которых присутствуют ионы, способные перемещаться и проводить электрический ток. Связи в их молекулах обычно ионные или ковалентные сильнополярные.

К ним относятся соли, сильные кислоты и щелочи (растворимые основания).

Степень диссоциации сильных электролитов составляет от 0,3 до 1, что означает 30-100% распад молекул, попавших в раствор, на ионы.

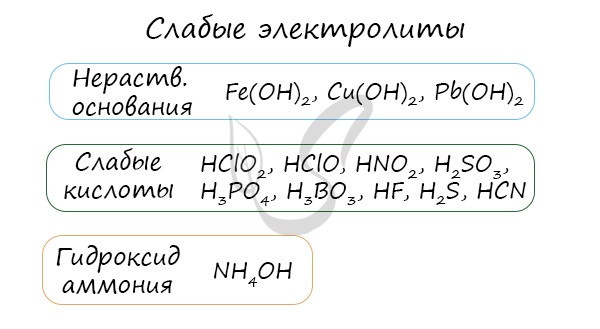

Неэлектролиты — вещества недиссоциирующие в растворах на ионы. В молекулах эти веществ связи ковалентные неполярные или слабополярные.

К неэлектролитам относятся многие органические вещества, слабые кислоты, нерастворимые в воде основания и гидроксид аммония.

Степень их диссоциации до 0 до 0.3, то есть в растворе неэлектролита на ионы распадается до 30% молекул. Они плохо или вообще не проводят электрический ток.

Молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения

Молекулярное уравнение представляет собой запись реакции с использованием молекул. Это те уравнения, к которым мы привыкли и которыми наиболее часто пользуемся. Примеры молекулярных уравнений:

Полные ионные уравнения записываются путем разложения молекул на ионы. Запомните, что нельзя раскладывать на ионы:

- Слабые электролиты (в их числе вода)

- Осадки

- Газы

Сокращенное ионное уравнение записывается путем сокращения одинаковых ионов из левой и правой части. Просто, как в математике — остается только то, что сократить нельзя.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Блиц-опрос по теме Электролитическая диссоциация

Источник

Пособие-репетитор по химии

ЗАНЯТИЕ 9

10-й класс (первый год обучения)

Продолжение. Начало см. в № 22/2005; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9/2006

Теория электролитической диссоциации.

Реакции ионного обмена

План

2. Теория электролитической диссоциации (ТЭД) С.А.Аррениуса.

3. Механизм электролитической диссоциации электролитов с ионной и ковалентной полярной связью.

4. Степень диссоциации.

5. Кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли с точки зрения ТЭД.

6. Значение электролитов для живых организмов.

7. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Среды водных растворов электролитов. Индикаторы.

8. Реакции ионного обмена и условия их протекания.

По способности проводить электрический ток в водном растворе или расплаве все вещества можно разделить на электролиты и неэлектролиты.

Электролиты – это вещества, растворы или расплавы которых проводят электрический ток; в электролитах (кислоты, соли, щелочи) имеются ионные или полярные ковалентные связи.

Неэлектролиты – это вещества, растворы или расплавы которых не проводят электрический ток; в молекулах неэлектролитов (органические вещества, газы, вода) связи ковалентные неполярные или малополярные.

Для объяснения электропроводности растворов и расплавов электролитов Аррениус в 1887 г. создал теорию электролитической диссоциации, основные положения которой звучат следующим образом.

1. Молекулы электролитов в растворе или расплаве подвергаются диссоциации (распадаются на ионы). Процесс распада молекул электролитов на ионы в растворе или расплаве называется электролитической диссоциацией. Ионы – это частицы, имеющие заряд. Положительно заряженные ионы – катионы, отрицательно заряженные – анионы. Свойства ионов отличаются от свойств соответствующих нейтральных атомов, что объясняется разным электронным строением этих частиц.

2. В растворе или расплаве ионы движутся хаотически. Однако при пропускании через раствор или расплав электрического тока движение ионов становится упорядоченным: катионы движутся к катоду (отрицательно заряженному электроду), а анионы – к аноду (положительно заряженному электроду).

3. Диссоциация – обратимый процесс. Одновременно с диссоциацией идет ассоциация – процесс образования молекул из ионов.

4. Общая сумма зарядов катионов в растворе или расплаве равна общей сумме зарядов анионов и противоположна по знаку; раствор в целом электронейтрален.

Главной причиной диссоциации в растворах с полярным растворителем является сольватация ионов (в случае водных растворов – гидратация). Диссоциация ионных соединений в водном растворе протекает полностью (KCl, LiNO3, Ba(OH)2 и др.). Электролиты с полярной ковалентной связью могут диссоциировать частично или полностью в зависимости от величины полярности связи (H2SO4, HNO3, HI и др.). В водном растворе образуются гидратированные ионы, но для простоты записи в уравнениях изображаются ионы без молекул воды:

Одни электролиты диссоциируют полностью, другие – частично. Для характеристики диссоциации вводится понятие степень электролитической диссоциации

Степень диссоциации увеличивается при разбавлении раствора и при повышении температуры раствора. В зависимости от степени диссоциации электролиты делятся на сильные, средней силы и слабые. Сильные электролиты практически полностью диссоциируют в растворе, их степень диссоциации больше 30% и стремится к 100%. К средним электролитам относятся электролиты, степень диссоциации которых колеблется в пределах от 3% до 30%. Степень диссоциации слабых электролитов меньше 3%. К сильным электролитам относятся соли, сильные кислоты, щелочи. К слабым – слабые кислоты, нерастворимые основания, гидроксид аммония, вода.

С точки зрения теории электролитической диссоциации можно дать определения веществам разных классов.

Кислоты – это электролиты, образующие при диссоциации катионы водорода и анионы кислотного остатка. Число ступеней диссоциации зависит от основности кислоты, например:

HCl

H2CO3

Основания – это электролиты, диссоциирующие на катионы металла и анионы гидроксигрупп. Число ступеней диссоциации зависит от кислотности основания, например:

NaOH

Ca(OH)2

Амфотерные гидроксиды – это слабые электролиты, которые при диссоциации образуют как катионы водорода, так и анионы гидроксигруппы, например:

Zn(OH)2

H2ZnO2

Средние соли – это электролиты, диссоциирующие на катионы металла и анионы кислотного остатка, например:

Na2SO4

Кислые соли – это электролиты, диссоциирующие на катионы металла и сложные анионы, в состав которых входят атомы водорода и кислотный остаток, например:

NaНСO3

Основные соли – это электролиты, диссоциирующие на анионы кислотного остатка и сложные катионы, состоящие из атомов металла и гидроксигрупп, например:

Сu(OН)Сl

Комплексные соли – это электролиты, образующие при диссоциации сложные комплексные ионы, которые довольно устойчивы в водных растворах, например:

K3[Fe(CN)6]

Электролиты являются составной частью жидкостей и тканей живых организмов. Для нормального протекания физиологических и биохимических процессов необходимы катионы натрия, калия, кальция, магния, водорода, анионы хлора, сульфат-ионы, гидрокарбонат-ионы, гидроксид-ионы и др. Концентрации этих ионов в организме человека различны. Так, например, концентрации ионов натрия и хлора весьма значительны и ежедневно пополняются. Концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов очень малы, но играют большую роль в жизненных процессах, способствуя нормальному функционированию ферментов, обмену веществ, перевариванию пищи и т.д.

Вода является слабым амфотерным электролитом. Уравнение диссоциации воды имеет вид:

Н2O

2Н2O

Концентрация протонов и гидроксид-ионов в воде одинакова и составляет 10 –7 моль/л при 25 °С.

Произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов называется ионным произведением воды и при 25 °С составляет 10 –14 .

Среду любого водного раствора можно охарактеризовать концентрацией ионов Н + или ОН – . Различают нейтральную, кислую и щелочную среды растворов.

В нейтральной среде раствора:

[H + ] = [OH – ] = 10 –7 моль/л,

в кислой среде раствора:

[H + ] > [OH – ], т.е. [H + ] > 10 –7 моль/л,

в щелочной среде раствора:

[OH – ] > [H + ], т.е. [OH – ] > 10 –7 моль/л.

Для характеристики среды раствора удобно пользоваться водородным показателем рН (табл. 1, см. с. 14). Водородный показатель – это отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода:

Водородный показатель для различных сред растворов

| Характеристика раствора | Среда раствора | ||

|---|---|---|---|

| кислая | нейтральная | щелочная | |

| Kонцентрация ионов Н + (моль/л) | [H + ] > 10 –7 | [H + ] = [OH – ] = 10 –7 | [H + ] –7 |

| Водородный показатель (рН) | pH 7 | ||

В кислой среде раствора рН 7. Чем меньше рН, тем больше кислотность раствора. При значениях рН > 7 говорят о щелочности раствора.

Существуют различные методы определения рН раствора. Качественно характер среды раствора определяют с помощью индикаторов. Индикаторы – вещества, которые обратимо изменяют свой цвет в зависимости от среды раствора. На практике чаще всего применяют лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин и универсальный индикатор (табл. 2).

Окраска индикаторов в различных средах растворов

| Среда раствора | Лакмус | Фенолфталеин | Метилоранж | Универсальный |

| Нейтральная | Фиолетовый | Бесцветный | Оранжевый | Светло-желтый |

| Kислая | Kрасный | Бесцветный | Розовый | Kрасный |

| Щелочная | Синий | Малиновый | Желтый | Синий |

Водородный показатель имеет очень важное значение для медицины, его отклонение от нормальных величин даже на 0,01 единицы свидетельствует о патологических процессах в организме. При нормальной кислотности желудочный сок имеет рН = 1,7; кровь человека имеет рН = 7,4;

слюна – рН = 6,9.

Реакции ионного обмена и условия их протекания

Поскольку молекулы электролитов в растворах распадаются на ионы, то и реакции в растворах электролитов протекают между ионами. Реакции ионного обмена – это реакции между ионами, образовавшимися в результате диссоциации электролитов. Сущность таких реакций заключается в связывании ионов путем образования слабого электролита. Другими словами, реакция ионного обмена имеет смысл и протекает практически до конца, если в результате нее образуются слабые электролиты (осадок, газ, Н2О и др.). Если в растворе нет ионов, которые могут связываться между собой с образованием слабого электролита, то реакция обратима; уравнения таких реакций обмена не пишут.

При записи реакций ионного обмена используют молекулярную, полную ионную и сокращенную ионную формы. Пример записи реакции ионного обмена в трех формах:

K2SO4 + BaCl2 = BaSO4

2K + + SO4 2– + Ba 2+ + 2Cl – = BaSO4

Ba 2+ + SO4 2– = BaSO4

Правила составления уравнений ионных реакций

1. Формулы слабых электролитов записывают в молекулярном виде, сильных – в ионном.

2. Для реакции берут растворы веществ, поэтому даже малорастворимые вещества в случае реагентов записывают в виде ионов.

3. Если малорастворимое вещество образуется в результате реакции, то при записи ионного уравнения его считают нерастворимым.

4. Сумма зарядов ионов в левой части уравнения должна быть равна сумме зарядов ионов в правой части.

Тест по теме

«Теория электролитической диссоциации.

Реакции ионного обмена»

2. В четырех сосудах содержится по одному литру 1М растворов перечисленных ниже веществ. В каком растворе содержится больше всего ионов?

а) Сульфат калия; б) гидроксид калия;

в) фосфорная кислота; г) этиловый спирт.

3. Степень диссоциации не зависит от:

а) объема раствора; б) природы электролита;

в) растворителя; г) концентрации.

4. Сокращенное ионное уравнение

а) хлорида алюминия с водой;

б) хлорида алюминия с гидроксидом калия;

в) алюминия с водой;

г) алюминия с гидроксидом калия.

5. Электролит, который не диссоциирует ступенчато, – это:

а) гидроксид магния; б) фосфорная кислота;

в) гидроксид калия; г) сульфат натрия.

6. Слабым электролитом является:

а) гидроксид бария;

б) гидроксид алюминия;

в) плавиковая кислота;

г) йодоводородная кислота.

7. Сумма коэффициентов в кратком ионном уравнении взаимодействия баритовой воды и углекислого газа равна:

а) 6; б) 4; в) 7; г) 8.

8. В растворе не могут находиться следующие пары веществ:

а) хлорид меди и гидроксид натрия;

б) хлорид калия и гидроксид натрия;

в) соляная кислота и гидроксид натрия;

г) серная кислота и хлорид бария.

9. Вещество, добавление которого к воде не изменит ее электропроводности, – это:

а) уксусная кислота; б) хлорид серебра;

в) серная кислота; г) хлорид калия.

10. Как будет выглядеть график зависимости накала электрической лампочки, включенной в цепь, от времени, если электроды погружены в раствор известковой воды, через который длительное время пропускают углекислый газ?

а) Линейное возрастание;

б) линейное убывание;

в) сначала убывание, затем возрастание;

г) сначала возрастание, затем убывание.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| в | а | а | б | в, г | б, в | а | а, в, г | б | в |

Задачи, связанные с понятием

«степень электролитической диссоциации»

АВ

В исходном растворе в предположении, что сначала нет диссоциации:

В растворе после диссоциации:

[AB] = cM – cM•

[А + ] = cM•

Суммарная концентрация молекул и ионов такова:

cM – cM•

Молярная концентрация: с =

Отсюда

Пусть N(исх.) – число молекул в исходном растворе до диссоциации:

N(исх.) =

Степень диссоциации a равна отношению числа диссоциированных молекул к общему числу молекул в растворе:

2. В 1 л 10 –4 М раствора уксусной кислоты содержится 6,26•10 19 ее молекул и ионов. Определить степень диссоциации кислоты в этом растворе.

3. 100 мл 0,01М раствора азотистой кислоты содержит 6,15•10 20 растворенных частиц. Определить степень диссоциации азотистой кислоты в этом растворе.

4. В 100 мл 0,1М раствора муравьиной кислоты содержится 6,82•10 21 недиссоциированных молекул и ионов. Вычислить степень диссоциации кислоты в этом растворе.

5. При растворении слабого бинарного электролита (количество вещества 0,25 моль) на ионы распалось 0,02 моль. Чему равна степень диссоциации электролита в этом растворе?

6. Найти степень диссоциации:

а) в 0,1М растворе уксусной кислоты, если константа диссоциации равна 1,75•10 –5 ;

б) в 0,001М растворе хлорноватистой кислоты, если константа диссоциации равна 5•10 –8 ;

в) в 0,05М растворе циановодородной кислоты, если константа диссоциации равна 7,9•10 –10 .

Ответ. а) 1,32%; б) 0,71%; в) 0,0126%.

7. Константа диссоциации сероводородной кислоты по первой ступени равна 1,1•10 –7 . Найти степень диссоциации сероводородной кислоты по этой ступени в 0,1М растворе.

8. Определить концентрацию гидроксид-ионов в 0,01М растворе гидроксида аммония, если константа диссоциации равна 1,77•10 –5 .

Ответ. 0,42•10 –3 моль/л.

9. Определить концентрацию протонов в 1М растворе муравьиной кислоты, если константа диссоциации равна 1,77•10 –4 .

Ответ. 0,0133 моль/л.

10. Вычислить концентрацию протонов в 0,1М растворе фосфорной кислоты, предполагая, что диссоциация происходит по первой ступени и константа диссоциации равна 7,11•10 –3 .

Ответ. 2,66•10 –2 моль/л.

11. В 1 л раствора хлорида бария содержится 2,64 моль ионов бария и хлора. Рассчитать молярную концентрацию хлорида бария в растворе, если степень диссоциации равна 88%.

BaCl2

Найдем количество вещества BaCl2, распавшегося на ионы:

Составим пропорцию и найдем общее количество вещества х моль BaСl2 в растворе:

Отсюда x = 1 моль.

с(BaСl2) =

12. В 1 л раствора содержится 1 моль хлорида кальция, степень диссоциации которого составляет 75%. Какая масса электролита диссоциировала на ионы?

13. В 1 л водного раствора ортофосфата натрия с концентрацией 0,3 моль/л содержится 0,27 моль ионов натрия. Рассчитать степень диссоциации соли.

14. Рассчитать количество вещества катионов (в моль) в 1430 г 10%-го раствора гидроксида натрия, если степень диссоциации составляет 90%.

Ответ. 3,2175 моль.

15. 41,6 г хлорида бария растворили в воде. В полученном растворе содержится 0,35 моль хлорид-ионов. Рассчитать степень диссоциации хлорида бария.

Упражнения по теме «Реакции ионного обмена»

1. Привести молярные уравнения реакций, соответствующих представленным ионным уравнениям:

а) HCl + NaOH = NaCl + H2O;

б) 3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2

в) BaCl2 + K2SO4 = BaSO4

г) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2

2. Написать в молекулярном и ионном видах уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения:

а) оксид железа(III)

б) медь

в) фосфат магния

3. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций между:

а) уксусной кислотой и гидроксидом бария;

б) карбонатом кальция и азотной кислотой;

в) азотной кислотой и гидроксидом аммония;

г) гидроксидом кальция и соляной кислотой.

Ответ дать в виде суммы коэффициентов в сокращенных ионных уравнениях.

б) CaCO3 + 2H + = Ca 2+ + H2O + CO2

Сумма коэффициентов в сокращенных

ионных уравнениях: а, в, г – 3, б – 6.

4. Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались приведенные ниже вещества? (Все продукты указаны без коэффициентов.)

а) Карбонат бария + вода;

б) карбонат бария + поваренная соль;

в) карбонат бария + карбонат кальция + вода.

а) Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3

б) BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3

в) Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 = BaCO3

5. Привести пример вещества, которое может реагировать в водном растворе с каждым из перечисленных веществ:

а) азотная кислота, гидроксид натрия, хлор;

б) нитрат кальция, гидроксид бария, соляная кислота;

в) йодоводородная кислота, гидроксид натрия, нитрат серебра.

6. Могут ли в растворе одновременно находиться следующие пары веществ:

а) гидроксид натрия и пентаоксид фосфора;

б) гидроксид бария и углекислый газ;

в) гидроксид калия и гидроксид натрия;

г) гидросульфат натрия и хлорид бария;

д) соляная кислота и нитрат алюминия?

а) NaOH и P2O5 не могут находиться в одном растворе, т.к. они взаимодействуют:

б) Ba(OH)2 и СО2 не могут сосуществовать в растворе, т.к.:

Ba(OH)2 + СО2 = BaСО3

в) KOH и NaOH могут быть в одном растворе, т.к. у них одинаковые анионы, нечем обмениваться;

г) NaHSO4 и BaCl2 не могут находиться в одном растворе из-за реакции:

NaHSO4 + BaCl2 = BaSO4

д) HCl и Al(NO3)3 могут совместно находиться в растворе , т.к. в результате реакции обмена не образуют слабых электролитов.

Ответ. а) – нет; б) – нет; в) – да; г) – нет; д) – да.

7. К раствору смеси двух солей добавили избыток соляной кислоты. После окончания реакции в растворе кроме протонов и хлорид-ионов оказались только катионы натрия. Какие соли могли находиться в исходном растворе?

8. К раствору, содержащему смесь сульфита калия и хлорида натрия, добавили сначала избыток соляной кислоты, а затем нитрата серебра. Какие ионы остались в растворе? Ответ подтвердить уравнениями реакций.

а) K2SO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + SO2

NaCl + HCl

б) KCl + AgNO3 = AgCl

NaCl + AgNO3 = AgCl

HCl + AgNO3 = AgCl

Источник