Какие ступени называются производными

Звукоряд, октава, основные и производные ступени, альтерация, буквенное обозначение звуков

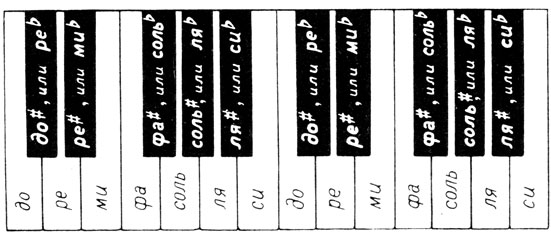

Звуки каждой мелодии или ее аккомпанемента не случайны, а обязательно относятся к какой-либо звуковой системе — ладу. Если все звуки лада последовательно расположить в восходящем порядке, то образуется полный звукоряд или гамма этого лада. Простейший лад «До мажор» может быть воспроизведен на белых клавишах фортепиано (см. рис. 1). Нетрудно заметить, что вся клавиатура фортепиано состоит из повторяющихся участков, содержащих 7 белых и 5 черных клавиш, причем расстояние (интервал) между сходными клавишами и извлекаемыми на них звуками составляет октаву.

Рис. 1. Участок клавиатуры фортепиано в объеме двух октав

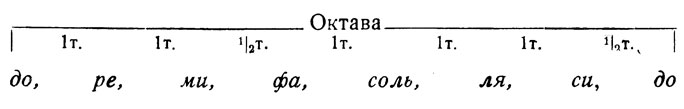

Все звуки лада (ступени) называются основными ступенями. Например, в До мажорезвуки до, ре, ми, фа, соль, ля, си — основные ступени. Иногда в мелодии, наряду с основными ступенями лада, используются производные, повышенные или пониженные ступени. Так, в До мажоре встречаются измененные ступени, звуки которых можно воспроизвести на черных клавишах фортепиано. Соответственно эти клавиши называют до# (реb), ре# (миb), фа# (сольb), соль# (ляb) и ля# (сиb). Если в пределах октавы сыграть всю последовательность белых и черных клавиш, то получится ряд из 12 звуков, причем расстояние между соседними звуками составляет полутон.

Между основными ступенями лада (белые клавиши форте-пиано), промежуток между которыми равен одному тону (до — ре, ре — ми, фа — соль, соль — ля, ля — си), расположены 5 производных ступеней (черные клавиши). Производные ступени не имеют самостоятельных названий, а приобретают их от основных в случае повышения или понижения на полтона. Для записи таких повышений или понижений на полтона применяются соответственно знаки: # (диез) или b (бемоль).

Таким образом, извлекаемые на черных клавишах фортепиано звуки, образуемые при повышении или понижении основных ступеней, называются-

1. Между до и ре — до-диез или ре-бемоль.

2. Между ре и ми — ре-диез или ми-бемоль.

3. Между фа и соль — фа-диез или соль-бемоль.

4. Между соль и ля — соль-диез или ля-бемоль.

5. Между ля и си — ля-диез или си-бемоль.

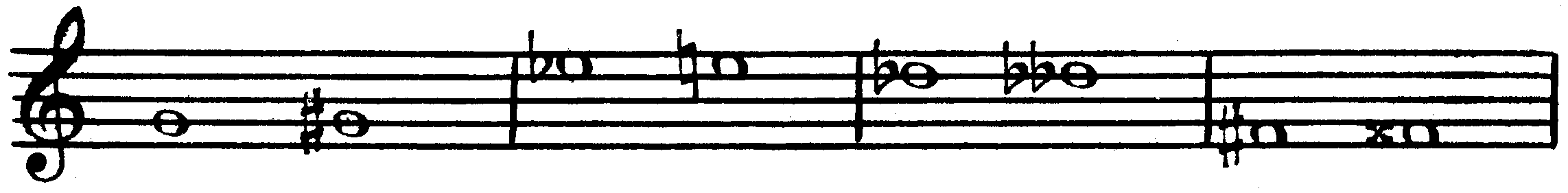

Знаки повышения или понижения звуков называются знаками АЛЬТЕРАЦИИ. Знаков альтерации 5: диез, дубль-диез, бемоль, дубль-бемоль, бекар.

Диез ( # ) повышает звук на полтона (1/2 т.), дубль-диез (X) — на целый тон (1 т.).

Бемоль (b) понижает звук на полтона (1/2 т.), дубль-бемоль (bb) — на целый тон (1 т.).

Бекар (þ) отменяет поставленный ранее знак повышения или понижения.

Кроме слоговых названий звуков в музыкальной практике употребляется способ буквенного обозначения, основанный на латинском алфавите. Семь основных звуков гаммы могут быть написаны следующим образом: C, D, E, F, G, A, H — до, ре, ми, фа, соль, ля, си

Производные звуки записываются с добавлением знака альтерации, например: C # (до-диез), D b (ре-бемоль). Исключение составляет запись производного звука В (си-бемоль), он пишется без добавления знака альтерации.

Источник

Названия и обозначения производных ступеней

Название любой производной ступени состоит из наименования основной ступени с добавлением названия соответствующего знака альтерации.

В записи по слоговой системе знак альтерации чаще заменяется словом «диез», «бемоль» и т.д. или же сохраняется знак, прибавленный к слогу, обозначающему тот или иной звук. Например:

фа-диез (или — фа

до-дубль-диез (или — до

В буквенной системе для обозначения знаков альтерации используются соответствующие приставки, добавляемые к буквам, дающим названия основных ступеней. Так,

| диез | обозн. прист. | is | напр | cis | =до-диез |

| дубль-диез | — »— — »— | isis | — »— | fisis | =фа-дубль-диез |

| бемоль | — »— — »— | es | — »— | ges | =соль-бемоль |

| дубль-бемоль | — »— — »— | eses | — »— | deses | =ре-дубль-бемоль |

Однако тут есть три исключения:

| вместо | aes | пишется | as | (=ля-бемоль) |

| — »— | ees | — »— | es | (=ми-бемоль) |

| — »— | bes | — »— | heses | (=си-дубль-бемоль)*. [Звук си-бемоль по буквенной нотации, как известно, обозначается буквой b.] |

Энгармонизм звуков

В равномерно-темперированном строе вследствие равенства всех полутонов (в каждой октаве) имеет место явление энгармонизма.

Энгармонизмом называется тождество звуков по высоте при их различном обозначении. Каждая ступень (как основная, так и производная) может быть заменена ступенью другого наименования, но высота звука при этом не изменится. Таких энгармонических замен у всех ступеней (если не считать их основных названий) может быть всего две, за исключением тона ля-бемоль, который может иметь только одну энгармоническую замену. Например:

си-бемоль=ля-диез=до-дубль-бемоль и т.д.

В то же время: ля-бемоль=соль-диез (в данном случае других вариантов нет).

Диатонические и хроматические тоны и полутоны

В зависимости от того, из звуков каких ступеней образованы те или иные тоны и полутоны, они делятся на два типа: диатонические и хроматические.

Диатоническими называются тоны или полутоны, образованные соседними по названию и написанию ступенями (то есть непременно звуками разных наименований). Например:

23

(диатонические полутоны)

24

(диатонические целые тоны)

Хроматическими называются тоны или полутоны, образованные звуками одной и той же ступени, но представленной в разных — основном и альтерированном, или с разнонаправленными альтерациями — видах, а также целые тоны, состоящие из звуков, расположенных через одну ступень друг от друга. Например:

25

(хроматические полутоны)

26

(хроматические целые тоны)

Глава III. ВРЕМЕННЫЕ СООТНОШЕНИЯ В МУЗЫКЕ (РИТМ)

Общие положения

Область ритма, метра, темпа — важнейшая сторона музыки — находится в прямой зависимости от ее временной природы. Всякое исполненное музыкальное произведение занимает то или иное время. Между частями музыкального целого образуются определенные временные соотношения. То же относится к другим видам временных искусств — к литературе, театру, кино. Огромное значение временных соотношений отличает эти виды искусств от пространственных (живописи, графики, скульптуры, архитектуры), произведения которых могут быть охвачены взглядом сразу.

Важнейшие проявления временных закономерностей отражаются в ритме произведения. Ритмом в музыке называется организация звуков и пауз по их длительностям. Любая последовательность звуков различной длительности (а в частном случае — и одинаковых длительностей) является проявлением ритма. Однако в музыке чаще используются ритмы, заключающие в себе, с одной стороны, соизмеримость длительностей, а с другой — ту или иную степень внутренней организованности, которая может быть выявлена путем повторности элементов, периодичности их появления.

Соизмеримость длительностей — понятие относительное, зависящее от близости или удаленности отдельных звуков по их временной значимости. Так, можно говорить о близости или соизмеримости четвертной и восьмой, четвертной и половинной, половинной и восьмой, всех их вместе между собой. Гораздо сложнее говорить о соизмеримости при восприятии на слух шестьдесятчетвертой и целой длительностей.

Вообще, трудно представить себе ритм, где очень мелкие и очень крупные длительности беспорядочно смешаны, — например:

28

Чисто математическая соизмеримость этих длительностей очевидна: в целой — 64 шестьдесятчетвертых, 2 половинных, 32 тридцатьвторых, в тридцатьвторой — 2 шестьдесятчетвертых или 4 стодвадцатьвосьмых, в четверти — 2 восьмых или 4 шестнадцатых и т.д. Однако если крупные длительности сопоставляются с мелкими, то обычно соизмеримость их обеспечивается объединением мелких длительностей в группы, равные по общей протяженности более крупным длительностям. Например:

29 [Allegro moderato] Ф. Шопен. Полонез op. 44

В приведенном примере наглядность соизмеримости тридцатьвторых с восьмыми, четвертями и половинными длительностями достигается группировкой тридцатьвторых по восемь. Таким образом, половинной длительности соответствуют две группы по восемь тридцатьвторых, четвертям — одна группа, восьмым — полгруппы (четыре тридцатьвторые).

Помимо соизмеримости длительностей, музыкальный ритм, как уже говорилось, должен обладать внутренней организованностью. В следующем примере приведены две схемы сочетания различных длительностей:

30

Если простучать (прохлопать) ритмические рисунки а) и б) то легко обнаружится, что в случае а) ритм внутренне организован, а в случае б) такой организации нет. Это заметно уже в том что простучать первую последовательность значительно легче, чем вторую, хотя на первый взгляд они сходны, по крайней мере составляющими их длительностями. Внутренняя организованность в схеме а) достигается равномерной периодичностью появления более долгих звуков после коротких. Так, после трех восьмых в начале схемы а) следует более долгая длительность (

31

А для восприятия ритма эти долгие (или относительно долгие) длительности оказываются как бы акцентируемыми, более «тяжелыми», чем остальные. Внутренняя организация ритма на равновеликие отрезки времени становится проявлением музыкального метра.

Метром называется закономерное чередование равных по длительности тяжелых и легких (опорных и неопорных) долей. Вне метрической организации не может возникнуть ритмическая четкость. Роль метра в ритмическом движении можно уподобить роли лада (см. § 37) в высотной организации: тяжелые доли соответствуют опорным, устойчивым звукам лада, а легкие доли и различные длительности ритмического рисунка — неустойчивым. Подобно тому как на основе лада развивается мелодическая линия, на основе метра развивается ритмический рисунок. Таким образом, метр и ритм в музыке практически неотделимы друг от друга.

Метроритмическая организация в той или иной степени присуща и другим видам временных искусств. Но в наибольшей степени она свойственна, помимо музыки, лишь поэзии. В стихосложении эта организация играет такую же роль, как и в музыке. Из теории стихосложения теория музыки и заимствовала большинство терминов, относящихся к метроритмике.

Источник

Какие ступени называются производными

Слово «звук» определяет два понятия: первое — звук как физическое явление; второе — звук как ощущение.

1) При вибрации какого-либо упругого тела, например, струны, в окружающем его воздухе возникают колебания давления, которые распространяются в пространстве, благодаря упругим свойствам воздуха.

Эти колебания называются звуковыми волнами. Они распространяются от источника звука по всем направлениям (то есть, каждая отдельная волна представляет собой быстро расширяющуюся сферу повышенного или пониженного давления).

2) Звуковые волны улавливаются слуховым органом и вызывают в нем раздражение, которое передается по нервной системе в головной мозг, создавая ощущение звука.

2. СВОЙСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА

Мы воспринимаем большое количество различных звуков. Но не все звуки одинаково используются в музыке. В музыкальной теории принято различать звуки музыкальные и звуки шумовые.

Шумовые звуки не имеют точно выраженной высоты, например треск, скрип, стук, гром, шорох и т. п. Шумовые инструменты применяются лишь в качестве украшения или придания музыке эмоциональной насыщенности. К таким инструментам относятся почти все ударные: треугольник, малый барабан, разнообразные виды тарелок, большой барабан и др. В этом присутствует некоторая доля условности, о которой не следует забывать. Например, такой ударный инструмент как «деревянная коробочка» имеет звучание с достаточно ясно выраженной высотностью, однако этот инструмент все равно причисляется к шумовым. Поэтому отличать шумовые инструменты надежнее по тому критерию, возможно ли на данном инструменте исполнить мелодию, или нет.

Физический характер музыкального звука определяется несколькими свойствами; в их число входят: ВЫСОТА, ГРОМКОСТЬ и ТЕМБР.

Кроме того, в музыке имеет большое значение длительность звука. От того, что звук будет продолжительнее или короче, не меняется его физический характер, однако с точки зрения музыки длительность звука имеет столь же важное значение, как и остальные его свойства, поскольку от длительности зависит художественное содержание звука, или другими словами, его «настроение».

Теперь рассмотрим каждое свойство музыкального звука в отдельности.

Высота звука определяется частотой колебаний вибрирующего тела. Чем чаще колебания, тем выше звук, и наоборот.

Громкость звука определяется энергией колебательных движений, то есть амплитудой колебаний. Чем шире амплитуда колебаний, тем громче звук, и наоборот:

ТЕМБРОМ называется качественная сторона звука, его окраска. Для определения особенностей тембра в музыкальной среде применяются слова из области ощущений, термины-метафоры, например, говорят: звук мягкий, резкий, густой, звенящий, певучий и т. п. Каждый инструмент или человеческий голос обладает характерным для него тембром, и даже один инструмент способен издавать звук различной окраски.

Различие тембров зависит от состава частичных тонов (натуральных призвуков или обертонов), которые присущи каждому источнику звука.

ЧАСТИЧНЫЕ ТОНЫ, или, иначе, обертоны — верхний тон — (нем.) — это неизбежные примеси, присутствующие в звуке любой природы. Их частоты всегда кратны частоте основного звука, а их количество и громкость может сильно варьироваться, благодаря чему и образуется различная тембровая окраска звука.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКА — продолжительность колебаний источника звука. Если звучит упругое тело, предоставленное собственной инерции (например, струна), то длительность звучания пропорциональна амплитуде колебаний в начале звучания.

3. ЧАСТИЧНЫЕ ТОНЫ. НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД

Звуковая волна на практике всегда имеет довольно сложную форму, часто далеко не походящую на математическую синусоиду. Происходит это вследствие того, что колеблющееся тело (струна), вибрируя, преломляется в равных частях. Эти части производят самостоятельные колебания в общем процессе вибрации тела и образуют дополнительные волны, соответствующие их длине. Дополнительные (простые) колебания и вызывают образование частичных тонов. Высота частичных тонов различна, так как скорость колебания волн, от которых они образуются, не одинакова.

Например, если бы струна воспроизводила только основной тон, то форма ее волны соответствовала бы следующему графическому изображению:

Длина волны второго частичного тона, образующейся от половины струны, B два раза короче волны основного тона, а частота колебаний ее в два раза скорее и т. д.:

Если принять за единицу число колебаний первого звука (основного тона) струны, то числа колебаний частичных тонов выразятся рядом простых чисел:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и т. д.

Такой ряд звуков называется натуральным звукорядом.

Приняв за основной тон звук до большой октавы, мы можем построить ряд звуков с частотами, соответствующими этой закономерности:

Столь сложная структура звучания простой одиночной струны не воспринимается нами сознательно, потому что подобное строение имеют, в принципе, все звуки, с которыми мы имеем дело в своей жизни; а также потому, что громкости, амплитуды этих призвуков чаще всего на несколько порядков меньше, чем амплитуда главной, основной частоты струны.

4. МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА. ЗВУКОРЯД. ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ И ИХ НАЗВАНИЯ. ОКТАВЫ

Музыкальная система, положенная в основу современной музыкальной практики, представляет собой ряд звуков, находящихся между собой в определенных высотных взаимоотношениях. Расположение звуков системы по высоте называется звукорядом, а каждый звук — его ступенью. Полный звукоряд музыкальной системы включает в себя почти сотню звуков. Частоты этих звуков, от самых низких до самых высоких, заключены в пределы от 15-20 до 5000-6000 колебаний в секунду. Это те звуки, высоту которых способно различить человеческое ухо. Границы эти достаточно условны и сильно зависят от индивидуальных свойств слушающего и от тембра звука.

Основным ступеням звукоряда музыкальной системы присвоено семь самостоятельных названий:

до, ре, ми, фа, соль, ля, си

do, re, mi, fa, sol, la, si

Основные ступени соответствуют звукам, извлекаемым на фортепиано на белых клавишах:

Семь названий основных ступеней периодически повторяются в звукоряде и таким образом охватывают собой звуки всех основных ступеней, по всей длине частотной шкалы.

Это связано с тем, что каждый восьмой звук, считая вверх (не используя черных клавиш), образуется от удвоения частоты колебаний первого звука. Следовательно, он соответствует второму частичному тону первого (исходного) звука и поэтому практически с ним сливается по ощущениям слушателя.

Расстояние между звуками одинаковых ступеней называется октавой. Таким образом, весь звукоряд можно разделить на октавные участки. Началом октавы принято считать звук «до». Весь звукоряд состоит из семи полных октав и нескольких звуков, образующих две неполные октавы по краям звукоряда (на концах фортепианной клавиатуры). Названия октав (от низких звуков к высоким) следующие: СУБКОНТРОКТАВА, КОНТРОКТАВА, БОЛЬШАЯ ОКТАВА, МАЛАЯ ОКТАВА, ПЕРВАЯ ОКТАВА, ВТОРАЯ ОКТАВА, ТРЕТЬЯ ОКТАВА, ЧЕТВЕРТАЯ ОКТАВА и ПЯТАЯ ОКТАВА. Когда Вы садитесь за клавиатуру фортепиано точно посередине ее длины, то прямо перед Вами окажутся клавиши ПЕРВОЙ ОКТАВЫ, звучание которых наиболее близко к высоте спокойно говорящего женского голоса.

Ниже приводится схема звукоряда музыкальной системы, изображенного в виде клавиатуры с делением на октавы:

5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТРОЙ. ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ СТРОЙ. ПОЛУТОН И ЦЕЛЫЙ ТОН. ПРОИЗВОДНЫЕ СТУПЕНИ И ИХ НАЗВАНИЯ

Соотношение высот звуков музыкальной системы называется музыкальным строем.

Эталоном для настройки музыкальных инструментов, от которого строится весь остальной звукоряд, служит частота 440 Hz — нота «ля» первой октавы. Различные музыкальные школы и эпохи пользовались неодинаковыми частотными эталонами: 450 Hz, 410 Hz и т.п. Сегодняшний стандарт 440 Hz является результатом многих споров и может считаться вполне устоявшимся во всем мире.

В общепринятой для Европы и Америки музыкальной системе каждая октава делится на двенадцать равных частей — полутонов. Такой музыкальный строй называется темперированным строем. Он отличается от натурального звукоряда (строя) тем, что все полутоны октавы в нем равны.

Благодаря тому, что октава разделена на 12 равных полутонов, полутон является самым узким расстоянием между звуками музыкальной системы. Расстояние, образованное двумя полутонами, называется целым тоном.

Расстояния между основными ступенями неодинаковы и располагаются следующим образом:

Целые тоны, образующиеся между основными ступенями, разделены на полутоны. Звуки, которые делят их на полутоны, извлекаются на фортепиано на черных клавишах. Таким образом, октава состоит из двенадцати звуков, расположенных на равном расстоянии друг от друга, но из них только семь звуков являются основными для звукоряда.

Каждая основная ступень звукоряда может быть повышена или понижена. Звуки, соответствующие повышенным и пониженным ступеням, считаются производными ступенями. Поэтому названия производных ступеней происходят от основных ступеней.

Повышение основных ступеней на полтона обозначается словом ДИЕЗ. Понижение основных ступеней на полтона обозначается словом БЕМОЛЬ. Повышение на два полутона — словами ДУБЛЬ-ДИЕЗ, например ФА-ДУБЛЬ-ДИЕЗ. Понижение на два полутона — словами ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ, например СИ-ДУБЛЬ-БЕМОЛЬ.

Описанное повышение и понижение основных ступеней называется альтерацией (что означает, в данном контексте, изменение высоты).

6. ЭНГАРМОНИЗМ ЗВУКОВ

Выше было сказано, что все полутоны октавы в темперированном строе равны. Благодаря этому один и тот же звук может быть производным от повышения основной ступени, находящейся полутоном ниже его, или производным от понижения основной ступени, находящейся полутоном выше его, например фа-диез и соль-бемоль — это одна и та же клавиша фортепиано.

Высотное равенство ступеней, различных по названию и обозначению, называется энгармонизмом звуков.

Производная ступень может оказаться также и на одной высоте с основной ступенью, например си-диез и до или фа-бемоль и ми. При двойном повышении или двойном понижении наблюдается такое же явление, например фа-дубль-диез и соль; ми-дубль-диез и фа-диез; ми-дубль-бемоль и ре; до-дубль-бемоль и си-бемоль и т. д.

7. ДИАТОНИЧЕСКИЕ И ХРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛУТОНЫ И ЦЕЛЫЕ ТОНЫ

Выше были даны определения полутона и целого тона. Теперь следует установить разницу между диатоническими и хроматическими полутонами и целыми тонами.

ДИАТОНИЧЕСКИМ называется полутон, образующийся между двумя соседними основными ступенями звукоряда. Среди основных звуков имеется две таких пары: ми — фа и си — до.

Кроме указанных полутонов, диатонические полутоны могут образовываться между основной ступенью и соседней производной ступенью повышенной или пониженной.

или между двумя производными ступенями:

ХРОМАТИЧЕСКИМ называется полутон, образующийся:

а) Между основной ступенью и ее повышением или понижением (а) и наоборот (б). Например:

б) Между повышенной ступенью и ее двойным повышением, пониженной ступенью и ее двойным понижением (а) и наоборот (б). Например:

ДИАТОНИЧЕСКИМИ называются целые тоны, образующиеся между двумя соседними ступенями. Среди основных ступенией имеется пять таких пар: до — ре, ре — ми, фа — соль, соль — ля, ля — си.

ХРОМАТИЧЕСКИМИ называются целые тоны, образующиеся:

а) Между основной ступенью и ее двойным повышением или понижением; б) Между двумя производными ступенями от одной основной ступени; в) Между ступенями, расположенными через одну ступень:

8. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОВ ПО БУКВЕННОЙ СИСТЕМЕ

Кроме слоговых названий звуков, в музыкальной практике широко употребляется способ буквенного обозначения звуков, основанный на латинском алфавите.

Семь основных ступеней обозначаются следующим образом:

С, D, Е, F, G, А, Н ( до, ре, ми, фа, соль, ля, си) .

В средних веках, когда формировалась эта система, звукоряд начинался со звука ля, а звук си-бемоль был основной ступенью. Позднее звук си-бемоль был заменен звуком си. Таким образом, звукоряд первоначально выглядел следующим образом: А, В, С, D, Е, F, G (ля, си-бемоль, до, ре, ми, фа, соль). Этим объясняется «нелогичное» присутствие в обозначениях буквы «Н».

Для обозначения производных ступеней к буквам прибавляются слоги: is — диез; isis — дубль-диез; es — бемоль; eses — дубль-бемоль. Например: cis — до-диез, fisis — фа-дубль-диез, des — ре-бемоль, geses — соль-дубль-бемоль.

Исключение составляет производная ступень си-бемоль, за которой сохранилось традиционное обозначение буквой В, b.

При гласных а и е в слоге es буква е, для удобства произношения, отбрасывается; получается: ми-бемоль не ees, a es; ля-бемоль не aes, a as.

Для обозначения октав к буквам добавляются цифры или черточки. Звуки большой и малой октавы обозначаются соответственно прописными и строчными буквами (большими и малыми).

Например, ля большой октавы — А, соль малой октавы — g. Звуки от первой октавы до пятой обозначаются строчными буквами с прибавлением цифр, соответствующих названию октав, или такого же количества черточек сверху. Например:

Звуки контроктавы и субконтроктавы обозначаются, прописными буквами с добавлением к ним цифр или черточек снизу. Например:

Источник