- Лестница в аспекте культуры и искусства

- Лестница как часть культуры

- Лестница как объект искусства

- Работы гениальных художников

- Лестница в геральдике

- Сны о лестнице

- Системы трактовки сновидений

- Сонник Лоффа

- Сонник Миллера

- Сонник подсознания

- Как называется и кто автор картины, на которой изображены сумасшедшие лестницы?

- Мауриц Эшер или «невозможное — возможно»

Лестница в аспекте культуры и искусства

Содержание статьи:

Лестница как часть культуры

С лестницами связан мотив возрождения, а потому их активно используют в обрядах религиозного характера. В мифах лестница ассоциируется с золотой нитью, мировым деревом, радугой, осью мира и т.д. Главные характеристики лестницы в этом случае – ширина ступеней и крутизна. Почти во всех мировых религиях лестницу считали связующим началом мира богов, мира людей и подземного мира. Одним словом, лестница задаёт вертикаль, пересекающую сразу три космических пространства. Кроме того, лестница вводит понятие иерархии – подъём от низшего к высшему.

Если брать христианство, то в этой религии лестница выступает символом мук Христа. Довольно часто Иисус, распятый на кресте, изображается на старинных фресках рядом с лестницей, по которой он должен взойти. Из Библии нам известна лестница Иакова, символизирующая бесконечность, заполненную движущимися ангелами. Кроме того, лестница символизирует страдания святого Бенедикта. Если вспомнить историю Иоанна Лествичника, то для него лестница была символом борьбы с соблазнами и духовного совершенствования.

В исламской традиции лестница являлась пророку Мухаммеду – по ней верные идут к Аллаху. Американские индейцы называют лестницей радугу, открывающую путь в другое измерение. Сибирские народы в качестве символа мирового дерева использовали столб, шест или лестницу. Эвенкийские шаманы забирались по такому дереву в область Верхнего мира. В обрядах северных народов часто используются небольшие металлические лестницы, позволяющие совершать путешествия в иные миры.

Для японцев лестница является обязательным атрибутом бога грозы, благодаря которой происходит сообщение Неба с Землёй. Буддийская традиция знает лестницу Шакьямуни, сходящую с неба и содержащую отпечатки следов Будды на первой и последней ступенях.

Большое значение лестнице придавали и в Тибете. Согласно тибетским представлениям лестница «му» связывала людей. Затем один человек разрубил эту лестницу-нить мечом, и люди начали умирать, а их плоть стала сгнивать.

Что касается евреев, то у этого народа лестница всегда считалась средством общения человека с Всевышним при посредстве ангелов. В религии митраизма почиталась семиступенчатая лестница, которая символизировала прохождение человеческой души сквозь семь небес. Шаману, чтобы начать общение с духами, необходимо подняться по семи ступеням. Именно поэтому в каждом подземном святилище была установлена лестница, состоящая из семи ступеней.

Древние египтяне считали лестницу символом божеств Ра и Гора. По их представлениям она обеспечивает связь Небес с миром материи. Держит эту лестницу богиня Хатхор, помогая людям взойти на небеса. Египетские захоронения часто содержали амулеты, изготовленные в виде лестниц.

В своих мифах аборигены Австралии и Океании могли достигнуть неба, используя лестницу, созданную из стрел. До сих пор существуют племена, которые изготавливают лестницу из семи ступеней и ставят её возле фигового дерева, чтобы помочь солнцу спуститься на землю и оплодотворить её.

Почти во всех мировых религиозных системах лестница выполняет следующие функции:

- открывает доступ человека к небу

- символизирует процесс духовного развития

- связывает земной и небесный миры

- позволяет сделать переход из одного состояния в другое

- является знаком успешной карьеры

Таким образом, лестница имеет огромное значение для мировой культуры и сохранила своё древнее символическое значение до наших дней.

Лестница как объект искусства

Лестница, как художественный образ, сыграла значимую роль в литературе, живописи и кинематографе. Так, например, в кинокартине «Броненосец «Потёмкин»», снятой Сергеем Эйзенштейном, есть классический эпизод, когда на одесской лестнице расстреливают восставших. В мировой литературе лестница часто встречается у таких писателей, как Достоевский, Белый, Рильке и других. Она символизирует собой кардинальный переворот, страх, кульминацию, момент перехода от внутренних переживаний к внешним действиям.

Работы гениальных художников

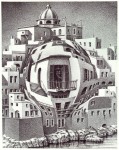

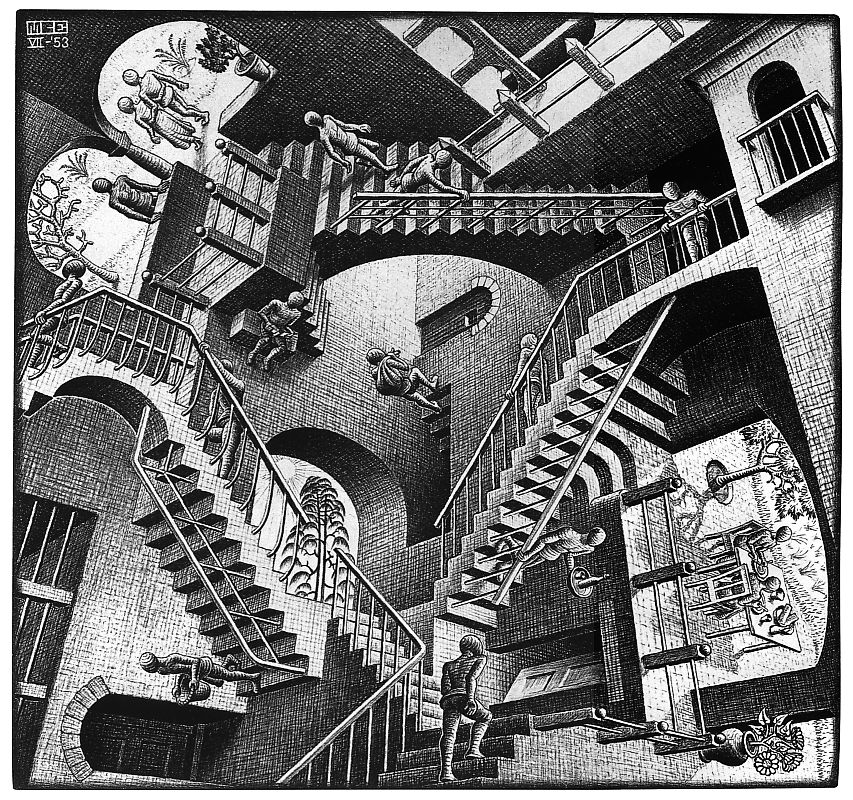

Голландский художник Морис Корнелис Эшер изображает лестницы с помощью оптических иллюзий, которые способствуют образованию замысловатых фигур и линий.

У Эшера прослеживается интерес к изобретательству, что и нашло отражение в его картинах. Наиболее известная картина этого голландского художника называется «Восхождение и спуск». На ней дано изображение монастыря с лестницей, которой не может быть. Особенно эта лестница понравилась математикам. Особенность этой выдуманной лестницы заключается в том, что пройдя по ней определённый отрезок пути, человек снова возвращается в ту точку, с которой начал свой подъём.

Лестница в геральдике

Довольно часто образ лестницы появляется на средневековых гербах. В этих случаях лестница становится символом могущества и силы. Кроме того, может символизировать храбрость и бесстрашие. В ту пору бытовало мнение, что рыцарь, почитающий небесный закон, должен уметь подняться и спуститься даже по очень крутой лестнице.

Сны о лестнице

Наши сны дают нам множество самых разных подсказок. При правильной интерпретации эти подсказки могут нам пригодиться. Некоторые люди считают, что сны являются отображением дневных впечатлений. Однако во снах могут появиться и необычные предметы.

Необходимо помнить, что в каждом предмете, увиденном во сне, заключён особый смысл. К примеру, лестница может символизировать переход с одного уровня на другой, отображать какую-то иерархию или обозначать ситуацию взаимопроникновения двух миров. Таким образом, если в вашем сне появилась лестница, то она может означать важное послание.

Большое значение играет контекст сновидения. Человек во сне может просто смотреть на лестницу, спускаться по ней или подниматься. Лестница может быть самой разной конфигурации, что также влияет на смысл сна. В трактовке сновидения роль играет любая мелочь. Именно поэтому, чем больше подробностей вы запомните, тем точнее будет ваше истолкование.

Системы трактовки сновидений

Существует несколько систем, позволяющих давать сну ту или иную трактовку. Рассмотрим их более подробно.

Сонник Лоффа

Исходя из этого сонника, лестница снится к получению ценных подарков, к признанию разного рода достижений. При падении с лестницы во сне человека ждут ограничения.

Сонник Миллера

Согласно этому соннику лестница во сне означает начало плодотворной жизни, активное развитие, успех в делах. Если же человек падает с лестницы, то это говорит о возможных проблемах. О предстоящих трудностях предупреждают и поломанные ступеньки.

Сонник подсознания

Если исходить из трактовки Зигмунда Фрейда, то подъём по лестнице и спуск с неё обозначает положение дел в сексуальной жизни человека. Для мужчин трактовки, следующие:

- уверенный подъём по лестнице – в отношениях с противоположным полом всё хорошо;

- страх подъёма – проблемы в отношениях с противоположным полом;

- при отсутствии желания подниматься по лестнице – плохая потенция.

Трактовки для женщин:

- восхождение по лестнице затруднено или невозможно – отсутствие оргазма;

- спокойный подъём по лестнице – гармония в жизни;

- страх при виде лестницы – нет желания беременеть.

Психологи советуют внимательнее относиться к своим снам, так как они позволяют найти ответ на многие сложные вопросы.

Источник

Как называется и кто автор картины, на которой изображены сумасшедшие лестницы?

Это Эшер

но эту работу не помню

похожа на Relativity 1953 Lithograph

http://www.mcescher.com/Gallery/back-bmp/LW389.jpg

Ма́уриц Корне́лис Э́шер (нидерл. Maurits Cornelis Escher ([ˈmʌurɪts kɔrˈneːlɪs ˈɛʃər̥] (i))[2]; 17 июня 1898(18980617), Леуварден, Нидерланды — 27 марта 1972, Ларен, Нидерланды) — нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трёхмерных объектов.

В 1950-х годах Эшер приобрёл большую популярность в качестве публичного лектора, а в 1950 году в Вашингтоне проходит первая его персональная выставка в США. После этого резко увеличиваются продажи его произведений в США. Так, в середине 1950-х годов через вашингтонского дилера он продал 150 отпечатков на сумму 2125 долларов. [8] Художник много путешествует, с 1954 по 1961 год он совершает ежегодно как минимум одно путешествие на корабле, обычно в Италию. В 1954 году большая выставка его работ проходит в музее «Стеделейк» одновременно со Всемирным математическим конгрессом в Амстердаме. [11][12] В результате значительно сокращается время для создания произведений — в 1954 году Эшер выполнил только две работы. [8]

27 апреля 1955 года королева Вильгельмина производит Эшера в рыцари (пятая степень, рыцарь ордена Оранье-Нассау (англ.)) . В 1957 году художнику заказывают фреску в Утрехте, работа над ней продолжалась почти весь 1958 год. В октябре 1958 года Джордж Эшер заканчивает университет и эмигрирует в Канаду.

После изучения статьи геометра Дональда Коксетера из Оттавы, который проиллюстрировал систему образцов, уменьшающихся по мере удаления от центра (гиперболические замощения плоскости) , Эшер создаёт ряд работ (эффект Коксетера наблюдается как минимум в шести, в частности, «Предел — круг» ) с уменьшением объектов при приближении к центру или при удалении от него.

Источник

Мауриц Эшер или «невозможное

— возможно»

Зачастую людям кажется, что графическое искусство — зрелище, прямо скажем, скучное. Особенно, если они в нём совершенно не разбираются. Но стоит им лишь один раз взглянуть на произведения этого, не побоюсь сказать, мирового мастера, как их мнение мгновенно меняется. И это потому, что его картины поражают воображение и меняют сознание.

«Невозможное — возможно» — всего лишь два слова, но именно они как нельзя лучше описывают необъятное творчество Маурица Корнелиуса Эшера (Maurits Cornelis Escher, 1898-1972).

Знаменитый сейчас на весь мир нидерландский художник родился в незаурядной семье. Отец был инженером, а мать — дочерью министра. Маук, как ласково называли его близкие, был пятым и самым младшим ребёнком. Эшерам выпала большая честь жить во дворце Принцессхоф (Princesshof). В переводе с немецкого это Двор принцессы. Когда-то он принадлежал Марии Луизе Гессен-Кассельской (Maria Louise of Hesse-Kassel), матери Вильгельма VI, принца Оранского (William IV, Prince of Orange).

Как и все дети, Маук совершенно не хотел учиться, поэтому оценки его, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Обучение столярному делу и основам музыки не дало никаких результатов. И, как ни странно, лишь рисование вызывало у мальчика неподдельный интерес. Учитель, который первым заметил стремление воспитанника познать мир искусства, показал ему некоторые элементы ксилографии (гравировки по дереву). С этого и началась непростая, но фантастическая, дорога творчества Маурица Эшера. Печатные технологии, и в особенности литография, стали смыслом жизни юного мастера. Тогда, в 1916 году, на свет появилось первое произведение художника — портрет Джорджа Арнольда Эшера (George Arnold Escher), любимого и почитаемого сыном отца. Что примечательно, гравировка была выполнена на необычном «полотне» — фиолетовом линолеуме.

Аттестат зрелости юноша так и не получил. Однако ему очень хотелось иметь художественное образование, поэтому в течение нескольких последующих лет Мауриц Эшер активно брал уроки в Техническом училище Делфта, а также — у великого модерниста, нидерландского художника Самуэля де Мескита (Samuel de Mesquita). Его Эшер будет до конца жизни считать своим вторым отцом в мире графики. Набравшись навыков и опыта у виртуозов своего дела, он все же поступает в Харлемскую школу архитектуры и декоративных искусств, откуда выпускается уже дипломированным специалистом.

Неотъемлемой частью жизни творца являлись путешествия. Кочевая жизнь дала художнику возможность впитать в себя национальный колорит многих стран и изучить специфику их архитектуры и изобразительного искусства. Новые знания, полученные в странствиях по миру, помогли наполнить и разнообразить творческую вселенную Маурица Эшера.

Он никогда не думал о том, чтобы прославиться в роли художника, пишущего маслом. Мауриц Эшер часто рисовал итальянские пейзажи, природные красоты Франции, голландскую архитектуру (серия видов Делфта). Некоторые из них уже изначально имели стилевые черты автора, связанные с игрой пространства, но истинное удовольствие ему доставляла лишь полноценная работа с печатными оттисками. Именитого гравёра с малых лет интересовало повторение образов, что можно было сделать только с помощью печатной техники.

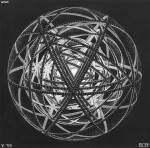

Определяющую роль в творчестве Маурица Эшера сыграла математика. Многие его произведения построены на регулярном и нерегулярном повторении на плоскости геометрических фигур, что напоминает принцип трёхмерной мозаики. Самыми главными для него являются многогранники. Они присутствуют на многих работах мастера. Но, пожалуй, самой популярной работой, связанной с многоугольными фигурами, является «Гравитация» (Gravity), которая выполнена литографическим способом печати.

В центре картины изображен додекаэдр, состоящий из множества пирамид. Все они служат жилищем для несуществующих, будто бы мифических чудовищ, которые высовывают в отверстия свои большие лапы и длинные шеи. Огромная фигура, словно паутиной, со всех сторон обрамлена нескончаемой чередой конечностей этих фантастических существ.

Помимо многоугольников Мауриц Эшер довольно часто изображал на своих полотнах сферы, которые превращал в произведения-автопортреты. Важной частью творений были и спиралевидные фигуры, а также ленты Мёбиуса.

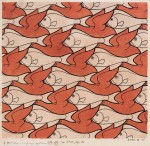

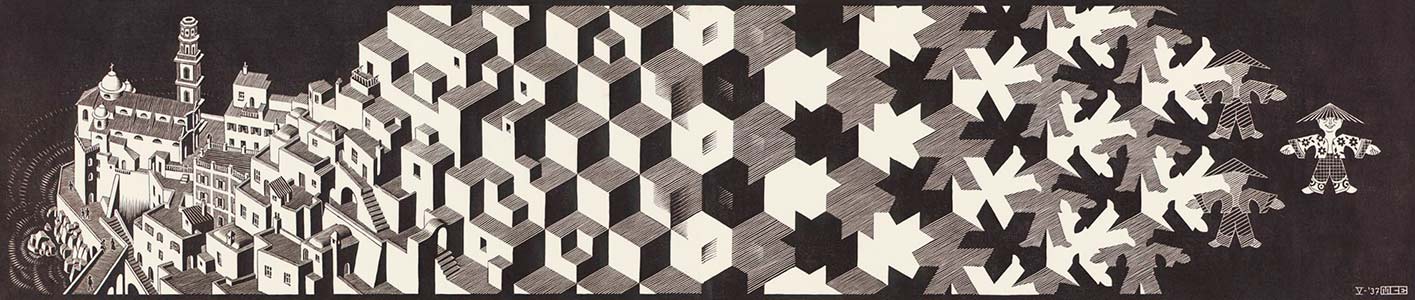

Расцветом творчества художника, хоть и довольно поздним, стал 1939 год, ведь именно тогда на свет появилось самое выдающееся творение Эшера — «Метаморфозы» (Metamorphosis). Картина длиной в семь метров является примером непревзойденного мастерства оптической иллюзии. На ней происходит неоднократный, но при этом плавный переход от одного орнамента к другому, где птицы чудным образом превращаются в рыб, а городской пейзаж начинает постепенно походить на шахматную доску с фигурами.

Но самым грандиозным творением автора становится «Метамофрозы-2» (Metamorphosis II), где он превосходит сам себя: картина насчитывает целых 10 трансформаций, которые умещаются на 19 метрах полотна.

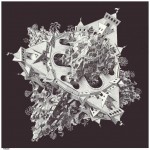

Так в чём же необычность работ Маурица Эшера? В том, что он показывает совершенно иную, свою, непривычную для простого человека форму видения. На его полотнах то и дело появляются «фантастические твари», безликие люди, которые обитают на лестницах, не имеющих конца и начала, руки, которые рисуют сами себя.

Логика пространства и времени всё время нарушается, претерпевает изменения, а главные объекты сюжета перевоплощаются во что-то неподдающееся объяснению. Оптические иллюзии создают неподвластную земным законам вселенную. Казалось бы, сюрреалистический, где-то даже парадоксальный, мир художника напоминает современный фильм ужасов, созданный при помощи 3D-технологий. Но именно эти ирреальные аспекты скрывают в себе ответы на многие вопросы человеческого бытия.

Картины художника выходят за рамки реальности, но при этом вмещают в себя то, что на самом деле лежит на поверхности. Странность происходящего в его произведениях заставляет нас внимательнее всмотреться в глубину творений и в какой-то момент осознать, что Эшер, основатель импоссибилизма или имп-арта — искусства о невозможном, по-настоящему велик.

Источник