Расчет числа теоретических тарелок графическими методами

Графические методыопределения числа теоретических тарелок. Будут рассмотрены лишь методы Мак-Кэба – Тиле и Джиллилэнда, так как применение метода Поншона – Савари ограничено отсутствием данных об энтальпиях различных смесей.

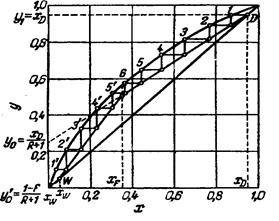

Метод Мак-Кэба – Тиле. Число теоретических тарелок определяется по ступенчатой линии, проведенной между кривой равновесия и рабочими линиями в интервале между концентрациями кубового остатка xW и дистиллята xD. Это соответствует построению, проводимому в интервале между точками D и W, начиная от точки D, как показано на рис.5.2. Число теоретических тарелок равно числу полученных таким образом ступеней; тарелки нумеруются сверху вниз.

Рис.5.2. Определение числа теоретических тарелок графическим методом Мак-Кэба-Тиле

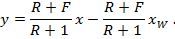

Рабочие линии строят по следующим уравнениям (при питании колонны кипящей смесью (e = 0), как самый распространенный случай):

для укрепляющей части

начальная ордината (при x = xD), т.е. у = xD

и для исчерпывающей части

начальная ордината (при x = xW), т.е. у = xW

где у и х – мольные доли НКК в парах и в жидкости; уD, xW – мольные доли низкопипящего компонента в дистилляте и в остатке; R — флегмовое число (расход флегмы, отнесенный к расходу дистиллята);

Рис. 5.3. Графическое определение числа ступеней изменения концентрации (теоретических тарелок) в ректификационной колонне: АВ — рабочая линия верхней части колонны; АС – рабочая линия нижней части колонны

Флегмовое число находят по уравнению (5.11). Минимальное флегмовое число для смесей, относительная летучесть компонентов которых изменяется мало, можно определить по уравнению Андервуда:

где xA, xB, — мольные доли НКК и высококипящего компонента (ВКК) компонентов; индексы D и F относятся к дистилляту и исходной смеси.

Если уравнение (5.17) используется для определения минимального флегмового числа многокомпонентной смеси, a представляет собой относительную летучесть низкокипящего ключевого компонента по сравнению с высококипящим ключевым компонентом, а xA и xB – мольные доли каждого ключевого компонента. В данном случае разделяемая многокомпонентная смесь условно рассматривается как бинарная, состоящая из НКК и ВКК.

Относительная летучесть компонентов выражается соотношением:

где Р1 – давление насыщенного пара более низкокипящего компонента; Р2 – давление насыщенного пара менее летучего (высококипящего) компонента.

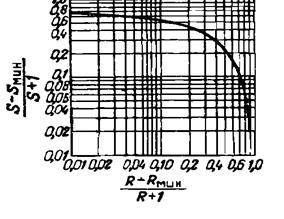

Метод Джиллилэнда [6].Число теоретических тарелок в зависимости от флегмового числа определяют по диаграмме (рис 5.4), построенной в координатах:

Рис.5.4. Зависимость между количеством флегмы и числом теоретических тарелок

Если в дефлегматоре конденсируются все пары и, соответственно, дефлегматор не оказывает укрепляющего действия, то величины S и Sмин составляют S=N + 1; Sмин=Nмин + 1.

Если в дефлегматоре конденсируется только часть паров укрепляющее действие дефлегматора эквивалентно одной теоретической тарелке, то S = N + 2; Sмин = Nмин + 2, где R, Rмин – рабочее и минимальное флегмовые числа; N, Nмин – число теоретических тарелок при рабочем флегмовом числе и при работе без отбора дистиллята (R=µ).

Минимальное число теоретических тарелок можно определить аналитически по уравнению Фенске:

Если дефлегматор работает с неполной конденсацией паров, то уравнение запишется следующим образом:

Для многокомпонентных смесей надо руководствоваться указаниями, приведенными выше применительно к уравнению (5.17).

Дата добавления: 2020-10-25 ; просмотров: 261 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Основы расчета массообменных аппаратов , страница 2

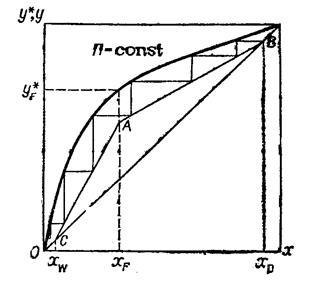

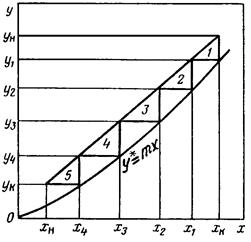

Расчет высоты аппарата через число теоретических ступеней (тарелок). Под теоретической ступенью контакта фаз понимают одновременное изменение концентраций распределяемого вещества в обеих фазах до равновесных. Метод определения высоты аппарата через число теоретических ступеней, как указывалось ранее, характерен для колонных аппаратов, у которых контакт фаз происходит ступенчато на контактных устройствах (тарелках), расположенных по их высоте (рис. 31.1).

Гипотетически отдающая фаза Фу с концентрацией распределяемого компонента ун приходит в равновесие на тарелке 1 с фазой Фх, покидающей эту тарелку с концентрацией хк. При этом концентрация в фазе Фу падает до у1. На тарелке 2 концентрация распределяемого компонента падает до у2 соответственно равновесной концентрации в фазе Фх – х1 и т.д. С последней тарелки (по ходу фазы Фу) фаза Фу уходит с концентрацией ук, а фаза Фх – с равновесной концентрацией, соответствующей данной тарелке.

Таким образом, на тарелке 1 за счет падения концентрации распределяемого компонента в фазе Фу от ун до у1 повышается его концентрация в фазе Фх от х1 до хк; на тарелке 2 концентрации соответственно изменяются от у1 до у2, от х2 до х1 и т.д. Число теоретических тарелок, необходимое для осуществления заданного массообмена, можно определить непосредственно графическим построением в пределах заданных концентраций или найти аналитически, путем совместного решения уравнений рабочей линии и линии равновесия.

Аналитический способ определения числа теоретических тарелок применим лишь для линейной равновесной зависимости и на практике редко используется. Графическое определение числа теоретических тарелок дает наиболее наглядное представление о процессе.

Для графического определения числа теоретических ступеней Nт на диаграмму состава х–у наносят рабочую и равновесную линии (рис. 31.2). Затем в пределах концентраций хн – хк вписывают между ними ломаную линию. Число точек пересечения ломаной линии с равновесной дает число теоретических ступеней.

Рисунок 31.2 – К определению числа теоретических ступеней графическим способом

В реальных массообменных аппаратах, вследствие кратковременного взаимодействия фаз и недостаточной поверхности фазового контакта, на каждой тарелке равновесие не достигается, поэтому число действительных тарелок Nд больше числа теоретических (Nд >Nт). Отношение Nд/Nт = h выражает средний коэффициент полезного действия реальных тарелок, при этом h 2 3 4

- АлтГТУ 419

- АлтГУ 113

- АмПГУ 296

- АГТУ 267

- БИТТУ 794

- БГТУ «Военмех» 1191

- БГМУ 172

- БГТУ 603

- БГУ 155

- БГУИР 391

- БелГУТ 4908

- БГЭУ 963

- БНТУ 1070

- БТЭУ ПК 689

- БрГУ 179

- ВНТУ 120

- ВГУЭС 426

- ВлГУ 645

- ВМедА 611

- ВолгГТУ 235

- ВНУ им. Даля 166

- ВЗФЭИ 245

- ВятГСХА 101

- ВятГГУ 139

- ВятГУ 559

- ГГДСК 171

- ГомГМК 501

- ГГМУ 1966

- ГГТУ им. Сухого 4467

- ГГУ им. Скорины 1590

- ГМА им. Макарова 299

- ДГПУ 159

- ДальГАУ 279

- ДВГГУ 134

- ДВГМУ 408

- ДВГТУ 936

- ДВГУПС 305

- ДВФУ 949

- ДонГТУ 498

- ДИТМ МНТУ 109

- ИвГМА 488

- ИГХТУ 131

- ИжГТУ 145

- КемГППК 171

- КемГУ 508

- КГМТУ 270

- КировАТ 147

- КГКСЭП 407

- КГТА им. Дегтярева 174

- КнАГТУ 2910

- КрасГАУ 345

- КрасГМУ 629

- КГПУ им. Астафьева 133

- КГТУ (СФУ) 567

- КГТЭИ (СФУ) 112

- КПК №2 177

- КубГТУ 138

- КубГУ 109

- КузГПА 182

- КузГТУ 789

- МГТУ им. Носова 369

- МГЭУ им. Сахарова 232

- МГЭК 249

- МГПУ 165

- МАИ 144

- МАДИ 151

- МГИУ 1179

- МГОУ 121

- МГСУ 331

- МГУ 273

- МГУКИ 101

- МГУПИ 225

- МГУПС (МИИТ) 637

- МГУТУ 122

- МТУСИ 179

- ХАИ 656

- ТПУ 455

- НИУ МЭИ 640

- НМСУ «Горный» 1701

- ХПИ 1534

- НТУУ «КПИ» 213

- НУК им. Макарова 543

- НВ 1001

- НГАВТ 362

- НГАУ 411

- НГАСУ 817

- НГМУ 665

- НГПУ 214

- НГТУ 4610

- НГУ 1993

- НГУЭУ 499

- НИИ 201

- ОмГТУ 302

- ОмГУПС 230

- СПбПК №4 115

- ПГУПС 2489

- ПГПУ им. Короленко 296

- ПНТУ им. Кондратюка 120

- РАНХиГС 190

- РОАТ МИИТ 608

- РТА 245

- РГГМУ 117

- РГПУ им. Герцена 123

- РГППУ 142

- РГСУ 162

- «МАТИ» — РГТУ 121

- РГУНиГ 260

- РЭУ им. Плеханова 123

- РГАТУ им. Соловьёва 219

- РязГМУ 125

- РГРТУ 666

- СамГТУ 131

- СПбГАСУ 315

- ИНЖЭКОН 328

- СПбГИПСР 136

- СПбГЛТУ им. Кирова 227

- СПбГМТУ 143

- СПбГПМУ 146

- СПбГПУ 1599

- СПбГТИ (ТУ) 293

- СПбГТУРП 236

- СПбГУ 578

- ГУАП 524

- СПбГУНиПТ 291

- СПбГУПТД 438

- СПбГУСЭ 226

- СПбГУТ 194

- СПГУТД 151

- СПбГУЭФ 145

- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379

- ПИМаш 247

- НИУ ИТМО 531

- СГТУ им. Гагарина 114

- СахГУ 278

- СЗТУ 484

- СибАГС 249

- СибГАУ 462

- СибГИУ 1654

- СибГТУ 946

- СГУПС 1473

- СибГУТИ 2083

- СибУПК 377

- СФУ 2424

- СНАУ 567

- СумГУ 768

- ТРТУ 149

- ТОГУ 551

- ТГЭУ 325

- ТГУ (Томск) 276

- ТГПУ 181

- ТулГУ 553

- УкрГАЖТ 234

- УлГТУ 536

- УИПКПРО 123

- УрГПУ 195

- УГТУ-УПИ 758

- УГНТУ 570

- УГТУ 134

- ХГАЭП 138

- ХГАФК 110

- ХНАГХ 407

- ХНУВД 512

- ХНУ им. Каразина 305

- ХНУРЭ 325

- ХНЭУ 495

- ЦПУ 157

- ЧитГУ 220

- ЮУрГУ 309

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник

Определение числа теоретических ступеней процесса ректификации графическим способом

Для определения числа теоретических тарелок графическим способом на диаграмме у – х, на которой изображена линия равновесия, необходимо провести рабочие линии для укрепляющей и исчерпывающей частей колонны.

При обогреве куба ректификационной колонны острым паром уравнения рабочих линий принимают вид:

Для укрепляющей части колонны

Для исчерпывающей части колонны

Рабочая линия укрепляющей части колонны выходит из точки на диагонали квадрата с абсциссой

А рабочая линия исчерпывающей части колонны пересекает ось абсцисс при

Последовательность построения рабочих линий:

1. при

2. откладываем отрезок S на оси ординат (точка D);

3. соединяем пунктирной линией точка А и D;

4. при

5. при

6. соединяем сплошной линией точки A и В – это рабочая линия укрепляющей части колонны;

7. соединяем сплошной линией точки С и В — это рабочая линия исчерпывающей части колонны.

Для теоретической тарелки составы по низкокипящему компоненту пара, уходящего с тарелки, и жидкости, стекающей с нее, находится в равновесии. Поэтому число теоретических тарелок (ступеней процесса) графически получаем путем проведения вертикальных и горизонтальных отрезков между рабочими линиями и линией равновесия. Вертикальные отрезки характеризуют изменения состава паровой фазы, а горизонтальные — жидкой фазы на теоретической тарелке.

Построение ступенчатого графика начинаем из точки на оси абсцисс при

Ввиду очень малой концентрации низкокипящего компонента в кубовом остатке

Полученное значение числа теоретических тарелок идентичны числу теоретических тарелок, определенных при оптимизации процесса на ЭВМ.

Источник