Феномен лестницы боудича это

Навигация: Физиология человека. Мир глазами медика » Сердечно-сосудистая система » Гемодинамическая регуляция. Закон Старлинга и феномен Анрепа. Лестница Боудича

В основе гемодинамической регуляции силы сердечных сокращений лежит закон Франка—Старлинга, установленный авторами на сердечно-легочном препарате. При сохранении у животного малого круга кровообращения большой круг кровообращения был замещен искусственной системой трубок. Это позволило, с одной стороны, изменяя давление в венозном резервуаре, увеличивать или уменьшать приток крови к правому предсердию, а с другой — определять изменения объема сердца и количества крови, поступающей в сердце и вытекающей из него. Установлено, что чем больше крови притекает к сердцу во время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем сильнее оно сокращается при следующей систоле. Механизм этого явления объясняют двумя причинами: сократительный кардиомиоцит состоит из двух элементов — собственно сократительного и эластического. Сократительный элемент в возбужденном состоянии способен сокращаться, а последовательно соединенный с ним эластический элемент действует как обычная пружина с нелинейной характеристикой. Однако сила сокращений возрастает только при средних величинах их растяжения; во время диастолы увеличивается площадь контакта между митохондриями и миофибриллами, вследствие чего возрастают интенсивность диффузии АТФ из митохондрий в миофибриллы и энергетическое обеспечение сократительного аппарата.

Следствия закона Старлинга

Следствиями закона Старлинга являются изменения параметров гемодинамики.

- Следствие 1. При увеличении венозного давления при неизменном артериальном возрастает сила сердечных сокращений и увеличиваются СО и МОК.

- Следствие 2. При увеличении артериального давления и неизменном венозном давлении возрастает сила сердечных сокращений (для преодоления возросшего сопротивления), но СО и МОК не меняются. Физиологической нагрузкой, растягивающей волокна сердечной мышцы, является количество крови, заполняющей полости сердца. Чем больше в сердце скапливается крови за время диастолы, тем сильнее растягиваются волокна сердечной мышцы и тем энергичнее они сокращаются при следующей систоле. Благодаря этому быстро устанавливается соответствие между притоком крови к сердцу и ее оттоком от него.

В соответствии с законом Старлинга осуществляется синхронное сокращение правой и левой половин сердца. Особое значение гемодинамическая регуляция приобретает при некоторых патологических состояниях сердца, в частности при недостаточности аортальных клапанов, когда часть крови из аорты возвращается в левый желудочек. Впоследствии, в фазу диастолы желудочков, в них поступает обычная порция крови в результате систолы предсердий. Это приводит к тому, что стенки желудочков растягиваются кровью больше, чем в норме, и, по закону Старлинга, за счет усиления следующего систолического сокращения количество крови, выброшенное в аорту, будет больше нормального. Однако возврат через дефект в клапанах некоторой порции крови приведет к тому, что практически в кровеносное русло попадет обычная порция крови, т.е. само сердце как бы компенсирует имеющийся дефект.

Закон Франка—Старлинга относителен, поскольку растяжение сердечных волокон ведет к усилению их последующего сокращения только при некоторых средних степенях растяжения. При растяжении сверх известного предела сила последующего сокращения уже не увеличивается, а, наоборот, ослабевает. В целом этот способ регуляции силы сокращения получил название гетерометрической регуляции сердца (т.е. с изменением длины кардиомиоцитов). Существуют также гомеометрические механизмы саморегуляции сердца (без изменения длины кардиомиоцитов). К ним относится феномен Анрепа: при повышении давления в аорте или легочном стволе сила сердечных сокращений автоматически возрастает, обеспечивая тем самым возможность выброса того же объема крови, что и при исходной величине артериального давления, т.е. чем больше противонагрузка, тем больше сила сокращений. Механизмы, лежащие в основе феномена Анрепа, до сих пор не раскрыты. Предполагают, что с увеличением противонагрузки растет концентрация Са2+ в межфибриллярном пространстве и поэтому возрастает сила сердечных сокращений. Другим проявлением гомеометрической регуляции является лестница Боудича. Раздражая электрическим током полоску сердца лягушки, утратившую способность к автоматизму, автор обнаружил, что каждое последующее сокращение в ответ на стимулы одной амплитуды выше по амплитуде предыдущего.

Источник

Гетеро- и гомеометрические механизмы регуляции деятельности сердца

Миогенная регуляция-регулирует деятельность сердца с помощью двух механизмов, которые позволяют регулировать силу сокращения миокарда.

2 типа регуляции:

1)гетерометрическая(изменение длины мышечных волокон)

Гетерометрическая определяет зависимость силы сокращения от степени растяжения миокарда, непосредственно перед сокращением. Растяжение во время диастолы называется преднагрузка, возникает в ответ изменения длины и обеспечивает увеличение силы сокращения. Закон сердца или закон Старлинга: чем больше растяжение миокарда в диастолу, тем сильнее его сокращение в систолу. Сила сокращения равна степени кровенаполнения в диастолу.

Внутриклеточный эффект данного закона: в основе закона лежит открытие большого количества активных центров на актине при его выдвижении из промежутка между миозином; при большой длине увеличивается большое количество мостиков, которые будут взаимодействовать с центром на актине, больше будет сила сокращения.

Значение закона: поддержание соответствия сердечного выброса венозному возврату т.е. при увеличении притока крови к сердцу, увеличивается сердечная деятельность.

-феномен лестницы Боудича т.е. сила сокращения меняется от количества свободного кальция внутри кардиомиоцита. Кальций поступает в кардиомиоцит во время фазы плато, поэтому если увеличивать частоту генерации ПД, то в клетку будет поступать больше кальция, что приведет к его накоплению внутри кардиомиоцита и более длительному взаимодействию ионов кальция с тропонином. Это приведет к резервным центрам на актине, будет больше образовываться мостиков между актином и миозином, поэтому при каждом последнем импульсе сила сокращения будет больше предыдущего.

-эффект Анрепа: зависимость силы сокращения от давления в аорте. Если давление в аорте повышается, то увеличивается сопротивление, которое сердце должно преодолеть при выбросе систолического объема крови из левого желудочка, поэтому увеличивается сила сокращения, которая позволяет сохранить величину систолического объема и МОК постоянной.

63+64.Физиологические механизмы регуляции деятельности сердца (миогенные, нервные, гуморальные). Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияния парасимпатических и симпатических нервов и их медиаторов на деятельность сердца

Гуморальная регуляция : миокард обладает высокой чувствительностью к составу крови, которая протекает через коронарные сосуды и полости сердца.

Гормоны: адреналин, норадреналин, дофамин, тироксин, глюкагон, вазопрессин-усиливают силу и частоту сокращения.

Электролиты: Ca, Na, K-усиливают частоту сокращения

Биоактивные вещества: ангиотензин, серотонин-усиливают силу сокращения

Отрицательное влияние: ацетилхолин, ацидоз, гиперкапния, гипоксия. Последние три фактора снижают рн кардиомиоцитов, это ослабляет силу сокращения т.к. угнетает выход внутриклеточного кальция из саркоплазматического ретикулума.

Нервная осуществляется симпатическими нервами и блуждающим нервом

Симпатические нервы: центральные нейроны располагаются в грудном отделе см боковые рога с 1 по 5 сегменты; аксоны нейронов заканчиваются в шейном и верхних грудных узлах, где располагаются эфферентные нейроны. К сердцу подходят аксоны данных нейронов и иннервируют все узлы проводящей системы и кардиомиоциты всех камер сердца.

Механизм влияния симпатических нервов: в окончании выделяется норадреналин, который взаимодействует с β-адренорецепторами, в результате увеличивается проницаемость для натрия и кальция; возрастает скорость развития фазы МДД атипичных кардиомиоцитов. Это сопровождается увеличением чсс и сила сокращения.

Блуждающий нерв: центр-продолговатый мозг, от него отходит аксон к афферентному нейрону, который располагается интрамуральном ганглиии в стенке миокарда. Аксон эфферентного нейрона регулирует только 2 узла автоматии и клетки предсердий: правая веточка-синоатриальный узел и влияет на показания чсс, левая веточка-атриовентрикулярный узел, влияет на скорость проведения возбуждения, на силу сокращения за счет снижения воздействий.

Механизм влияния блуждающего нерва:

1)выделяет медиатор ацетилхолин

2)взаимодействие ацетилхолина с м-холинорецепторами

3)открываются дополнительные каналы для калия, в результате происходит гиперполяризация мембраны. Это приводит к замедлению развития фазы мдд атипичных кардиомиоцитов

4)в результате уменьшается чсс и сила сокращения. При сильном возбуждении-брадикардия.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Источник

Феномен лестницы боудича это

Изменение мышечной силы в начале сокращения. Эффект лестницы (лестница Боудича). Когда мышца начинает сокращаться после длительного периода покоя, сила ее первого сокращения обычно очень слабая и часто составляет всего половину силы сокращения, которую она развивает позднее, во время 10-50-го сокращения. Этот феномен постепенного увеличения силы сокращения до плато называют эффектом лестницы, или лестницей Боудича.

Все возможные причины эффекта лестницы неизвестны, однако полагают, что феномен связан в основном с увеличением ионов кальция в цитозоле, поскольку все больше ионов освобождаются из саркоплазматического ретикулума с каждым последующим мышечным потенциалом действия, а убрать их из саркоплазмы немедленно не удается.

Тонус скелетных мышц. Даже в состоянии покоя в мышцах обычно сохраняется некоторый уровень напряжения. Это явление называют мышечным тонусом. В норме волокна скелетных мышц не сокращаются без стимулирующих их нервных импульсов, поэтому тонус является результатом низкой частоты импульсов, исходящих из спинного мозга. Эти импульсы отчасти регулируются сигналами, передаваемыми из головного мозга к соответствующим передним мотонейронам спинного мозга, и частично — сигналами от мышечных веретену расположенных в самой мышце.

Утомление мышц. Длительное и сильное сокращение мышцы ведет к хорошо известному состоянию мышечного утомления. Результаты исследования спортсменов показали, что утомление мышц увеличивается практически прямо пропорционально скорости истощения мышечного гликогена. Следовательно, утомление — результат неспособности сократительных и метаболических процессов мышечных волокон обеспечивать ту же производительность.

Однако эксперименты показали также, что передача нервного сигнала через нервно-мышечное соединение может, по крайней мере в небольшой степени, ослабляться после длительной интенсивной мышечной активности, уменьшая еще больше мышечное сокращение. Нарушение кровотока через сокращающуюся мышцу ведет к практически полному утомлению мышцы в течение 1 или 2 мин из-за ухудшения снабжения питательными веществами, особенно кислородом.

Рычажные системы тела. Мышцы функционируют путем приложения напряжения к местам их прикрепления к костям, а кости, в свою очередь, формируют различные типы рычажных систем. На рисунке показана рычажная система, активируемая двуглавой мышцей для поднятия предплечья. Если предположить, что большая двуглавая мышца имеет площадь поперечного сечения, равную около 39 см , максимальная сила сокращения будет равна примерно 136 кг.

Когда предплечье находится под прямым углом по отношению к плечу, место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы расположено примерно на 5 см впереди от точки вращения у локтевого сустава. Общая длина рычага предплечья при этом составляет около 35,5 см. Следовательно, грузоподъемность двуглавой мышцы у кисти будет равна лишь 1/7 от 136 кг мышечной силы, или около 19,5 кг. Когда рука полностью вытянута, место прикрепления бицепсов оказывается впереди от точки вращения на расстоянии гораздо меньше 5 см, и возможная сила действия на кисть также гораздо меньше 19,5 кг.

Итак, анализ рычажных систем тела зависит от знания: (1) места прикрепления мышцы; (2) его отдаленности от точки вращения рычага; (3) длины плеча рычага; (4) положения рычага. Телу нужны много типов движений, некоторые из них нуждаются в большой силе, а другим нужна большая амплитуда движения, поэтому существуют много разных типов мышц, некоторые из них длинные и сокращаются на большом расстоянии, а другие — короткие, но имеют большие площади поперечного сечения и могут обеспечить чрезвычайную силу сокращения на коротком расстоянии.

Исследование разных типов мышц, рычажных систем и их движений называют кинезиологией (физиологией движений), что является важным разделом физиологической анатомии человека.

Видео физиология мышц и мышечного сокращения — профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Медицина мира

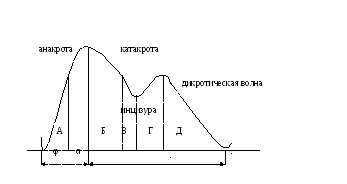

Регистрация пульсовой волны даёт представление о форме пульсовой волны, создаваемой работой сердца. Выделяют сфигмографию центрального пульса, т.е. запись пульсации сосудов, расположенных близко к сердцу (аорта, сонная артерия), и периферического пульса (лучевая, бедренная и другие артерии).

На кривой артериального пульса различают крутой подъём – анакроту,зависящую от систолического объёма крови, величины артериального давления и сопротивления сосудистой стенки. В конце систолы желудочков на кривой пульса регистрируется углубление (инцизура), совпадающая с расслаблением левого желудочка и обратным током крови. За инцизурой следует небольшой зубец —дикротический подъём, возникающий после окончания систолы, совпадающей с моментом закрытия полулунных клапанов и толчком крови, который при этом возникает. За дикротическим зубцом следует нисходящая часть кривой – катакрота, совпадающая с диастолой сердца

Основные компоненты сфигмограммы ( типичная кривая )

А.- амплитуда быстрого кровенаполнения; Б – максимальная амплитуда сфигмограммы

В – амплитуда наивысшей точки инцизуры; Г – амплитуда низшей точки инцизуры

Д – амплитуда дикротического зубца; φ — период быстрого кровенаполнения;

α — время восходящей части кривой; β — время спуска нисходящей части кривой

В протоколе зарисуйте кривую артериального пульса, отметьте компоненты пульсовой волны.

Реография – неинвазионный метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов различных органов, основанный на графической регистрации электрического сопротивления тканей человеческого тела проходящему через них высокочастотному (до 500 кГц) низкоамплитудному (10мА) переменному току.

Живые ткани обладают хорошей электропроводимостью, которая обусловлена пульсирующим и равномерным кровотоком в артериолах, капиллярах, мелких венах. Применение переменного тока позволяет выделить из общего сопротивления составляющую, тесно связанную с пульсовыми колебаниями и состоянием сосудистого русла. Сразу же после систолы сердца электрическое сопротивление конечностей уменьшается, что связано с наполнением кровью периферических артерий, а во время диастолы увеличивается.

В зависимости от расположения электродов можно регистрировать реограмму сосудов мозга(реоэнцефалограмма),конечностей(реовазограмма),внутренних органов(тетраполярная грудная реография. Реовазография верхних и нижних конечностей позволяет адекватно оценивать состояние периферического кровообрвщения.

Анализ реограммы проводят по следующим показателям:

— Реографический индекс (РИ)= Ас / Ак, где Ас- амплитуда систолической волны (мм); Ак- амплитуда калибровочного сигнала (мм). Показатель характеризует величину систолического притока крови в исследуемую область. В норме РИ= 1-1,5 ( для реоэнцефалограммы)

— — Время максимального систолического кровенаполнения сосуда : α – интервал от начала РГ до её вершины (с). Этот показатель характеризует тонус и эластичность крупных и средних артерий. В норме α = 0,06-0,12 с.

— Длительность нисходящей части РГ ( β ), т.е. время оттока крови из исследуемой области (от вершины РГ до пересечения кривой с изолинией). В норме β = 0,69 – 0,76 с.

— Диастоло-систолический индекс(ДСИ)=Ад/АСх100%, где Ад – амплитуда диастолической волны, показатель отражает венозный отток,Ас-амплитуда систолической волны( 65% для РЭГ)

— Дикротический индекс: Аи/ Ас х 100% ( отражает возраст человека, состояние эластичности сосудов), 40-60% для РЭГ

РК = α / ( α + β) х 100%

характеризует соотношение тонуса и эластичности сосуда. В норме РК = 14-16,5 %.(для РЭГ)

В норме у человека РВГ предплечий характеризуется симметричностью и регулярностью кривых. Физиологическая асимметрия кровотока в покое в пределах разницы показателей с разных предплечий составляет 10%.

Признаки повышения тонуса артерий: 1)уменьшение амплитуды РГ и РИ; 2) удлинение времени анакроты α; 3) закругление вершины РГ; 4) увеличение РК; 5) смещение дикротической волны к вершине.

Признаки снижения тонуса артерий:1)увеличение амплитуды РГ и РИ; 2) укорочение времени ά; 3) смещение инцизуры и дикротической волны к основанию; 4)увеличение времени распространения пульсовой волны; 5) уменьшение РК.

Ультразвуковая Доплерография ( УДГ)– метод УЗИ –локации сосудов на основе эффекта Доплера.

Эхоэнцефалография –метод ультразвукового исследования мозга.

ЯМР –томография-ядерномагнитно-резонансная томография и ядерно-магнитно-резонансная спектроскопия

Лимфатическая система – это совокупность лимфатических сосудов и расположенных по их ходу лимфатических узлов, обеспечивающая всасывание межклеточной жидкости , веществ и возврат их в кровяное русло.

Механизмы образования лимфы: фильтрационно- реабсорбционный механизм, диффузия белка.

Механизмы передвижения лимфы: первоначальное гидростатическое давление, тонические и ритмические сокращения , нейрогуморальные механизмы регуляции лимфотока, клапаны лимфатических сосудов, обеспечивающие движение лимфы в проксимальном направлении.

Основные функции лимфаимческой системы: дренажная функция, детоксикационная, участие в иммунологических реакциях, всасывание и перенос питательных веществ, участие в осуществлении гуморальной регуляции функций.

Работа выполняется с использованием методических рекомендаций для самостоятельной работы студентов по курсу нормальной физиологии.

Вопросы для самоконтроля:

1. Функции сосудов микроциркуляторного русла.

2.Онкотическое и гидростатическое давление в артериальном капилляре и межклеточном пространстве. Их роль в движении жидкости.

3.В чем заключается феномен ауторегуляции кровообращения?

4.В какую фазу сердечного цикла осуществляется коронарный кровоток?

5.В каком регионе наиболее выражен феномен ауторегуляции?

6.В чём суть теории кислородного запроса?

7.чем отличается рабочая гиперемия от реактивной?

8.В чем заключается влияние фактора ангиогенеза?.

9.Методы исследования центрального и периферического кровообращения.

10.Какой эффект оказывает эндотелин?

11.Что продуцируют гладкие миоциты внутреннего слоя мышечной оболочки коронарных артерий?

12.Сколько кислорода поглощает миокард за 1 мин?

1. Нормальная физиология. Учебник. / Под ред. А.В, Завьялова. В.М. Смирнова.- М.: «Медпресс-информ», 2009

2. Физиология человека. Учебник./ Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько.- М.: Медицина, 1998, 2003

3. Физиология человека. Учебник./ Под ред. Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина.-СПб: СОТИС, 1998, 2000, 2001, 2002

4. Физиология человека. Учебник./ Под ред. В.М. Смирнова. М.: Медицина, 2002

5. Нормальная физиология. Учебник. / Под ред. Р.С. Орлова, А.Д. Н Орлова. М. Издателькая группа «ГЭОТАР-Медиа», 2005

6. Нормальная физиология. Учебник. / Под ред.В.Н. Яковлева. М.: Издательский центр «Академия», 2006

7. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии / Под ред. С.М. Будылиной, В.М. Смирнова. М.: Издательский центр «Академия», 2005

1. Основы физиологии человека / Под ред. Б.И. Ткаченко, СПб, 1994

2 Физиология человека. Учебник./ Под ред. Г.И. Косицкого, М.: Медицина, 1985

3. Физиология человека. Учебник./ Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. М.: Мир, 1996 Т.3

4. Руководство к практическим занятиям по физиологии / Под ред. К.В.Судакова М.: Медицина, 2002

Итоговое занятие по разделу «Физиология кровообращения»

Обобщить знания по вопросам физиологических функций системы кровообращения и механизмов её регуляции; логически осмыслить место системы кровообращения среди других висцеральных систем организма; знать механизмы регуляции сердечной деятельности и сосудистого русла, их роль в поддержании гемодинамики и артериального давления; уметь измерять пульс, измерять АД, анализировать ЭКГ.

Цель данного этапа

1. Тестовый контроль

Проверка знаний по пройденным темам с помощью тестового контроля

2. Устный опрос при решении ситуационных задач.

Оценка знаний и умений при решении ситуационных задач и проверке протоколов

3. Закрепление практических навыков

Оценка знаний и умений по методам исследования сердечно-сосудистой системы

4. Завершающий этап

Оценка знаний и умений по результатам тестового контроля и устного опроса

Вопросы для самоподготовки:

Значение кровообращения для организма. Кровообращение как компонент различных функциональных систем, определяющих гомеостаз.

Сердце, его гемодинамическая функция. Изменение давления и объёма крови в различные фазы кардиоцикла. Систолический и минутный объём крови.

Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. Современные представления о субстрате , природе и градиенте автоматии сердца.

Фазовый анализ сердечного цикла: состояние клапанного аппарата.

Потенциал действия кардиомиоцитов и клеток проводящей системы.

Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости сердца в различные фазы сердечного цикла. Реакция сердечной мышцы на дополнительное раздражение. Предсердные и желудочковые экстрасистолы. Компенсаторная пауза.

Особенности структуры и функции сердца плода, новорожденного и пожилых людей.

Внешние проявления сердечной деятельности. Верхушечный толчок, его характеристика

9. Звуковые проявления сердечной деятельности: тоны сердца, методы исследования тонов сердца (аускультация, фонокардиография). Происхождение тонов, их компоненты.

10. Методы регистрации механической деятельности сердца (баллистокардиография, динамокардиография, эхокардиография).

11 .Электрокардиография как метод исследования биоэлектрических явлений в сердце: характеристика, отведения, компоненты ЭКГ, происхождение компонентов ЭКГ.

12. Классификация регуляторных влияний на деятельность сердца: уровни, механизмы (гемодинамический, нервный и гуморальный).

13. Основные формы регуляторных влияний на сердце.

14. Миогенные механизмы саморегуляции деятельности сердца: закон сердца, феномен Анрепа, эффект «лестницы» Боудича.

15. Характеристика влияний парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной системы на деятельность сердца (внесердечная регуляция)

16. Особенности регуляции деятельности сердца детей разного возраста и при старении.

17. Значение тонуса нервных центров в регуляции сердечной деятельности.

18.Интеро и экстерорецептивные рефлекторные влияния на сердце:

. кардиокардиальные, вазокардиальные,висцерокардиальные, моторно- кардиальные

19. Интеграция механизмов, регулирующих работу сердца (роль гипоталамуса, коры полушарий большого мозга).

20. Гуморальная регуляция сердца.

21. Особенности нервно-рефлекторной и гуморальной регуляции сердца в онтогенезе человека.

22. Функциональная характеристика сосудистого русла.

23. Характеристики основных показателей гемодинамики.

24. Артериальное давление как клинико-физиологический показатель системной гемодинамики. Типы гемодинамики.

25. Методы исследования гемодинамики (прямой и косвенный метод определения АД, артериальная осциллография и др.).

26. Кривые артериального давления (волны первого, второго, третьего порядков) выявленные в остром опыте (К.Людвиг)

27. Артериальный и венный пульс, анализ сфигмограммы и флебограммы.

28 Возрастные особенности артериального давления у детей и пожилых людей.

29. Понятие о сосудистом тонусе, его компонентах.

30. Сосудодвигательный центр (А.Ф.Овсянников, И.П.Павлов).

31. Рецепторно — афферентное звено в регуляции сосудистого тонуса.

32. Эфферентное звено регуляции сосудистого тонуса.

33.Классификация механизмов регуляции сосудистого тонуса. Механизмы кратковременного действия.

34. Механизмы промежуточного действия, их характеристика.

35. Механизмы длительного действия, их характеристика.

36. Гуморальные влияния на сосудистый тонус (вазоактивные метаболиты, тканевые и дистантные гормоны).

37. Функциональная система, поддерживающая оптимальное артериальное давление)

38. Общие закономерности регуляции регионарного кровообращения.

39.Особенности регионарного кровообращения (мозгового, коронарного, легочного) и

40.Реография, её виды. Анализ реограммы, основные показатели.

41.Понятие об ультразвуковой доплерографии, энцефалографии, ядерно-магнитно-

резонансной томографии и спектроскопии.

42.Лимфатическая система .Лимфообразование, его механизмы. Функции лимфы и особенности регуляции лимфообразования и лимфооттока.

Источник