Архитектурные проекты / Вход в Дом. Проблемы крыльца. От чего разваливается крыльцо?

Входная группа не только самый сложный узел Дома в отношении функциональных задач (как мы рассматривали во 2 части) но и один из самых сложных участков в смысле конструктивных решений и материалов.

Связано это с тем, что входная группа составная и включает в себя как участок внутри теплого контура Дома, так и участок снаружи, который подвержен воздействию осадков и промерзанию. Отсюда следуют два принципиально разных подхода к их исполнению и задача их сопряжения друг с другом.

Главная ошибка начинающего застройщика при возведении крыльца — отнестись к нему как к чему-то простому и несерьёзному, руководствуясь принципом «и так сойдёт, а если что случится — потом думать буду».

Без понимания физики процессов застройщики относятся к организации входной группы легкомысленно и раз за разом попадают в ловушку ошибок при возведении входа.

В результате — входная зона превращается в настоящую головную боль. Стоит пройти затяжным ливням, или наступить весне, как в посёлках можно наблюдать картину маслом — домовладельцы приступают к ремонту крыльца.

Особенно много их появляется ранней весной, когда морозы уже прошли, а тепло, необходимое для ремонта, еще не наступило. В зависимости от тяжести и запущенности «болезни», лечение представляет собой или косметические процедуры — замазывание трещин, приклеивание «отстрелившейся» плитки, или более серьезные операции. «Уехавшее» от дома или просевшее крыльцо домкратят, разбирают проблемный фундамент и ломают голову над тем, как сделать так, чтобы это не повторилось в будущем.

Дефекты крыльца «вылезают» не сразу, в среднем — через 5-6 лет при крытом крыльце (расположенном под навесом) и 2-3 года — при открытом.

При выявлении дефектов элементов крыльца (перил, лестницы, площадки, навеса) в процессе ремонта следует устранить причину их появления. Это понятно. Однако, не всегда удается правильно определить истинную причину))).

Часто причинами разрушения конструкции является нарушение строительной технологии: неправильно заложенный фундамент, нарушение пропорции при изготовлении раствора, неправильная заливка бетона…

Ошибок-ловушек очень много. Все рассматривать — места не хватит. Разберем вкратце лишь основные проблемные места (и уже этот фрагмент темы поста о входе в дом разобъем на отдельные эпизоды, дабы не перегружать выпуск):

1. Тип фундамента для крыльца, его связь с основным фундаментом дома;

3. Промерзание ступеней и основания крыльца, линейное и объемное расширение материалов;

4. Промерзание холодных неутепленных конструкций, образование «мостика холода» на стыке с утепленными участками дома;

1. Фундамент крыльца.

Два возможных подхода: фундамент крыльца составляет одно целое с фундаментом дома и наоборот, фундамент крыльца представляет собой отдельную конструкцию а), с).

Заодно со зданием строится в том числе и консольное (одна сторона жестко связана с капитальной постройкой, вторая — висит или лежит на поверхности с небольшим заглублением) и консольно-опорное крыльцо.

Здесь показаны сварные металлические косоуры, но по такому же принципу b), d) может быть выполнено и монолитное ж/б крыльцо.

а) сплошная крылечная лестница; b) консольная лестница; c) уложенная на слой гравия; d) заделанная в здание с одной стороны и уложенная на фундамент с другой. 1. бетонная монолитная плита-лестница; 2. железобетон; 3. слой гравия; 4. свободное пространство; 5. нижняя часть стены; 6. основная стена дома

Полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо вентилируемой, иначе она превратится в очаг сырости и гнездилище всякой непотребной живности.

Об остеклении крылец. Застекленное крыльцо – это круто и модно. Во многих случаях также и удобно. Но – стеклить без опасений возможно только крыльцо, построенное вместе с домом на общем с ним фундаменте. Что касается пристроенных к дому крылец, то никакая техническая гарантия на сохранность их остекления в течение более чем одного времени года невозможна в принципе.

В дополнение к двум выше упомянутым подходам (одно целое с фундаментом дома и отдельная конструкция фундамента крыльца), имеется некий промежуточный вариант — когда пристройка присандаливается к основному фундаменту с помощью арматурных анкеров: старую и новую части связывают между собой, заложив в бетон арматурные «ерши», предварительно просверлив под них отверстия.

Так, иногда строители рекомендуют устраивать сильноармированные, примыкающие ленточные фундаменты (или консольно висящие) крыльца и ступени без деформационного шва даже при существенно изменяющемся грунте основания. Если разница в осадке у отдельных частей фундаментов такой неразрезной монолитной конструкции не превышает величины двукратного прогиба кратчайшего пролета, то влияние осадки опор на увеличение нагрузки и в самом деле не учитывается.

Однако, величины нормальных (направленных вверх) сил морозного пучения грунтов под опиранием ступеней на конце плеча консоли как правило приводят к многократному превышению допустимого прогиба, причем уже в обратную сторону!

Представьте, что произойдет с анкерами и бетоном, когда на такую консоль с плечом длиной 2-3 м (площадка+ступени) будет давить вверх усилие порядка 7-10 тонн-сил!

Время от времени в руки попадают проекты, в которых фундаменты разработаны без фундамента крыльца. Очевидно, проектировщики не считают, что вопросом «пары ступенек» им стоит дополнительно заморачиваться: «сделают по-месту!»)))

Если входная группа состоит только из нескольких ступенек, крыльца и козырька на стене и потому относится к легким постройкам, которые не требуют усиленного основания, то сооружается обычно на отдельно стоящем фундаменте, который может быть:

· Свайным;

· Столбчатым;

· Монолитной плитой;

· Мелко заглубленным ленточным.

Такого рода простые решения и в самом деле обычно трудно испортить, но все-же, если появляется несколько факторов риска из числа описанных в этой теме, вероятность что вас минует чаша «проблемного крыльца» значительно уменьшается.

Какие могут быть рекомендации общего характера?

— заложить фундаменты ниже глубины промерзания;

— разделить крыльцо и козырек на несвязанные друг с другом элементы;

— при невозможности глубокого заложения фундамента, провести мероприятия по предотвращению морозного пучения грунта (более детально рассмотрим в последующих выпусках темы)

Порой архитекторы (не говоря уже о застройщиках) не уделяют достаточного внимания конструктивным решениям, которые на первый взгляд им кажутся несущественными. Давайте посмотрим, так ли безосновательны опасения.

От чего зависит неравномерная осадка конструкций (проблема перекоса)?

- неодинаковые величины временных и даже постоянных (собственный вес) нагрузок, воспринимаемых отдельными частями здания — сила тяжести сжимает грунты основания в разной степени;

- неодинаковая высота отдельных частей здания или глубина заложения фундамента;

- различие видов и назначения отдельных частей конструкций – например, под отапливаемой частью здания и холодной разные условия для грунтов и фундаментов;

- неодинаковые грунты основания — у грунтов, обладающих большой сжимаемостью разница в осадке существенна, но она часто не учитывается (например не слежавшиеся грунты обратной засыпки пазух фундамента; участки, где не выполнены работы по должному уплотнению грунтов с нарушенной в процессе строительства структурой) или участки пучинистых грунтов;

- наличие под пятном застройки условий для появления сил морозного пучения грунта — при толщине слоя промерзания в 1 м объем грунта может увеличиться до 10%, что составляет поднятие до 10 см;

- от формы и конструкции фундаментов — при одинаковом грунте основания и одинаковой допускаемой нагрузке ленточные фундаменты имеют большую осадку, нежели плитные;

- неоднородность структуры, слоистость (наклонность слоев) грунта;

- сезонные изменения свойств грунтов основания – например, колебание уровня стояния грунтовых вод;

- изменение структуры грунтов из-за устройства дренажа.

Строго говоря, все эти моменты относятся больше к конструктивным решениям, к архитектуре лишь косвенно, но кто будет их решать, если в большинстве случаев задача архитектора по мнению застройщика — перерисовать картинки из интернета? И то лишь по причине того, что архитектура требует какой-то проект для согласования)))

Единственный способ предотвратить возможные повреждения, вызываемые неравномерной осадкой, — это расчленение строительного объема на несколько самостоятельных жестких объемов с помощью устройства деформационных швов. Такие расчлененные объемы оседают самостоятельно.

Устройство деформационных швов зачастую более экономично, чем заглубление конструкций фундаментов до слоя грунта, обладающего достаточной несущей способностью или опусканием подошвы ниже глубины промерзания.

В зданиях, где устройство деформационных швов является наиболее экономичным конструктивным решением, необходимо, чтобы швы проходили через все здание, т. е. через все конструкции, в том числе кровлю, кладку стен, штукатурный слой и фундаменты. Перемещение отдельных разделенных деформационными швами частей здания не должно ничем ограничиваться.

Если входная группа имеет наружные элементы, выполненные в виде отдельной постройки, то оптимальным будет исполнить под нее самостоятельный фундамент с обеспечением равномерного оседания всех его сторон (противопучинистые мероприятия) и с отделением этой постройки от основного здания.

Осуществляется это через поэтапное строительство отделенных деформационным швом частей здания с полным разрывом во времени — часть здания с небольшой осадкой возводят тогда, когда полностью завершен монтаж более высокой части вчерне, т. е. когда она почти полностью осела.

Период строительства часто короче периода, необходимого для полной осадки здания. После возведения пристройки и окончательной осадки (за 1-2 года) можно зафиксировать это состояние между основным зданием и пристройкой, завершив чистовую отделку примыкания конструкций.

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на иллюстрации это вариант Д.

Толщина деформационного шва в нашем случае — 20-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.

Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от основной части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

При наличии деформационного шва следует сооружать крышу пристройки по схемам, близким к вариантам Г и Д

Более подробно технологические вопросы деформационных швов (их виды и типы, их заполнение, утепление) рассмотрим в последующих эпизодах.

Крыша пристроенного крыльца может быть навесом на колоннах или висячим козырьком, прикрепленным к стене здания.

Если фундамент крыльца независимый, под большой козырек можно поставить каркасные стойки: четыре опоры (или более), не связанные со стенами дома. Тогда в результате сезонных подвижек грунта конструкция сможет спокойно «гулять» — масса здания не будет влиять на эти процессы. Делая два опорных столба для козырька, следует предусмотреть люфт в линии его соединения со стеной дома. Например, стропила козырька вставляются в выемки под их размер (врубка стропил), сделанные в стеновой опоре. В качестве стеновой опоры используют брус, предварительно обработанный антисептиком и прикрепленный к каменной стене дома посредством анкеров. К стеновой опоре стропила фиксируются уголками.

В качестве вывода:

Плохое крыльцо — это выброшенные деньги:

- На тот материал, который вы уже положили;

- На подготовительные работы;

- На дополнительные работы по реставрации (доливка бетона, восстановление структуры);

- На новые материалы.

Не хочу никого пугать, но иногда стоимость переделок равна стоимости нового крыльца. Такие случаи случаются сплошь и рядом, но в это никто не верит, пока не столкнется с этим лично.

— Проблемные грунты, промерзание и морозное пучение грунта;

— Промерзание ступеней и основания крыльца, линейное и объемное расширение материалов; — Эти эпизоды разберем в следующий раз.

Источник

4 способа решить проблему скользкой лестницы

С наступлением холодов приходит гололедица, а с ней – риск поскользнуться, да не где-то на улице, а прямо в доме – на крыльце. Как уберечь себя от падения и возможных травм на ступенях?

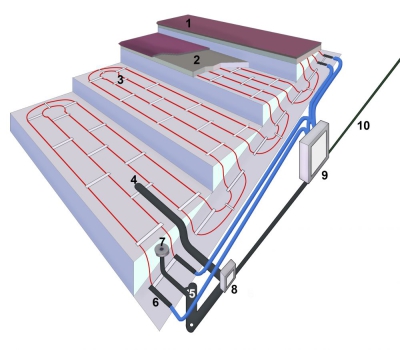

Способ 1. Системы антиобледенения

Лучше всего еще на этапе монтажа лестницы установить специальную систему антиобледенения — электрический нагревательный кабель, уложенный под плитку. Кабель можно использовать резистивный или же саморегулирующийся. В последнем случае он подстраивается под уличную температуру и на разных участках может греть по-разному, поэтому такая система удобна на длинных участках.

Кабель рассчитан на суровые условия эксплуатации, и потому намного надежнее, чем «теплый пол» для помещений. Системе не страшны ни дождь, ни снег, ни резкие перепады температур. Она может работать в любую погоду.

Благодаря развитию новых технологий, и в частности появлению розеток с GPS-модулем, системой можно управлять дистанционно, например, включить ее незадолго до своего приезда, чтобы она успела растопить лед на ступеньках.

Схема укладки антиобледенительного кабеля на лестницу

Когда лучше использовать саморегулирующийся кабель, а когда – резистивный?

В местах с повышенной проходимостью, где кабель будет работать постоянно, либо очень часто, лучше использовать систему на основе резистивного кабеля. Подтвержденный срок его службы составляет 50 лет без потери мощности при постоянной работе. Саморегулирующийся кабель при постоянной работе со временем может терять мощность, поэтому его рекомендуют укладывать либо в случае, если вы замой не живете в доме, а лишь иногда приезжаете, либо в местах, где не требуется постоянный долгий обогрев. Довольно часто эти две системы комбинируют, например, на широком крыльце для проходной части используют резистивный кабель, для непроходной – саморегулирующийся. Последний значительно дороже резистивного, его в основном используют для обогрева крыш, водостоков и желобов, где требуется разная температура обогрева.

Способ 2. Противоскользящие профили

Конечно, система антиобледенения требует финансовых вложений. Если круглосуточный подогрев ступенек не по карману, можно купить и установить противоскользащие профили. Это полоски упругой морозоустойчивой резины, которые укладывают по краю ступенек во время облицовочных работ.

Принцип работы профиля простой и безотказный. Резина остается упругой даже в самые лютые морозы, поэтому застывшая на ней наледь ломается при контакте с ногой. А значит, профиль не только не дает поскользнуться, но еще и очищает сам себя. У него есть только один минус: со временем даже самая качественная резина становится жесткой. И чтобы заменить его, придется демонтировать плитку. Этого недостатка лишены металлические профили с резиновыми вставками, которые можно заменять по мере износа.

Способ 3. Противоскользящие насечки

Но как быть, если лестница уже готова и не имеет ни системы обогрева, ни профилей безопасности? Можно ли исправить ситуацию? Конечно да. Если ступени покрыты натуральным камнем или керамогранитом (а так чаще всего и бывает), проблему можно решить механически. Приглашенные специалисты придут на объект и при помощи специальных инструментов нанесут противоскользящие насечки. Правда, если они забьются снегом, полезный эффект снизится до нуля. Но можно прорезать глубокие канавки и вставить в них все те же резиновые профили. По гранитным ступеням можно пройтись газовой горелкой. При этом выгорит содержащийся в минерале кварц, и поверхность станет шероховатой.

Способ 4. Специальные покрытия

Есть и менее суровые способы. По периметру ступеней можно установить самоклеющиеся коврики или профили из прочной морозоустойчивой резины. Сама по себе она прочна и долговечна, но вот клей, который будет ее держать, со временем утратит полезные свойства, так что такая защита – не на века.

И наконец, самый простой и бюджетный вариант – противоскользящий скотч, точнее, самоклеющаяся лента из материала, схожего с наждачной бумагой. По заявлениям производителей это покрытие, разработанное для промышленных зон, может служить до трёх лет.

Резиновая проступь – монолитное изделие Г-образной формы, которое целиком покрывает ступень – не самый эстетичный, но простой и надежный вариант. Накладку крепят жестко, при помощи дюбелей.

Как правильно выбрать плитку для облицовки?

На безопасность лестницы напрямую влияет материал, которым она покрыта. При покупке облицовки важно обратить внимание на такой параметр, как устойчивость к скольжению. Причём касается это как внешних, так и внутренних лестниц. В соответствии с немецкой системой DIN 51130 плитке присваивают один из пяти коэффициентов шероховатости – от низкого R9 до высокого R13.

Правда, этот стандарт применим только к «сухим» зонам. Если же нужно выбрать материал для лестницы, ведущей в бассейн или душевую зону, более уместна классификация DIN 51097, относящаяся к плитке во влажных помещениях, где ходят без обуви. Тут разделение иное:

— класс А — для отделки сравнительно сухих зон, например, раздевалок, бассейнов;

— класс В — для отделки душевых, ванных;

— класс С — для облицовки поверхностей с уклоном.

Нормы ZH1/571-DIN 51130. Для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения

Угол наклона,º

Сфера применения

Комнаты для переодевания, зоны прохождения босых людей и т.д.

Душевые помещения, борта бассейнов и т.д.

Борта бассейнов с уклоном, подводные лестницы и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник