- Гейл Двоскин: «Метод Седона» — суть и отзывы

- Как и когда появился этот метод?

- Все гениальное – просто

- «Метод Седоны»: 5 магических вопросов себе

- Техника погружения

- Девять эмоциональных состояний: по лестнице вверх

- Сопротивление: опасный внутренний враг

- Дерево ограничений

- Правильная постановка целей

- Какие получает «Седона» (метод) отзывы

- Методическая студия «Ситуация успеха»

- Игра “Комплименты”

- Неожиданная радость

- Прием “Лестница” или “Встань в строй”

- Общая радость

- Прием “Эмоциональный всплеск” или “Ты так высоко взлетел”

- Прием “Обмен ролями” или о пользе занятий, которые ведутся неправильно

- Прием “Заражение” или “Где это видано, где это слыхано”

- Радость познания

- Прием “Эврика”

- Прием “Линия горизонта”

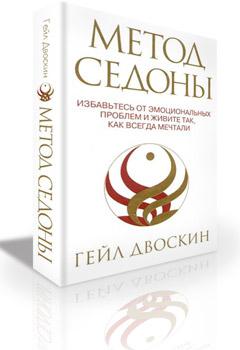

Гейл Двоскин: «Метод Седона» — суть и отзывы

В современном мире, полном стресса, все больше людей ищет способ качественно изменить свою жизнь, чтобы избежать постоянного недомогания из-за негативных эмоций. Среди всех техник и способов особенно выделяется метод «Седона» – он основан на очень простых упражнениях и уже более полувека собирает восторженные отзывы. Сегодня мы поговорим о книге Гейла Двоскина, где описано применение данной методики, и разберём базовые моменты.

Как и когда появился этот метод?

В 1952 г. Лестера Левенсона, успешного учёного-физика, отправили умирать домой после очередной операции. Он был очень болен: сердце, желудок, нервы, почки были в ужасном состоянии. Никто не ожидал, что вместо смерти Лестер предпочтёт другой вариант — прожить ещё 52 года, полностью излечившись от всех болячек и наслаждаясь каждым моментом жизни.

Он обратился к очень простой технике, и она сработала на отлично. Очень скоро появились ученики и последователи, но Лестер отказывался называться учителем или наставником. Со временем он перебрался в Аризону и открыл учебный центр для подготовки инструкторов и проведения семинаров. Именно от названия города, где он размещался, и взял название метод — Седона.

После ухода Лестера Левинсона в мир иной развитие метода взял на себя его последователь и близкий друг Гейл Двоскин. «Метод Седоны» — книга его авторства, которая поможет освоить эту простую и действенную технику.

Все гениальное – просто

«Эмоции — это не вы» — вот один из главных моментов, которые нужно понять с самого сначала. Каждый человек может контролировать свои эмоции, предупреждать их возникновение и избавляться от них. Как раз процесс освобождения эмоций — основа метода.

Метод «Седона» дает возможность избавиться от негативных эмоций, перестать их накапливать и позволять влиять на вашу жизнь.

С помощью освобождения эмоций достигается свобода, или спокойствие. Вы сами выбираете, как распоряжаться своей жизнью, кем вы есть и что имеете. Вы свободны от чувства тревоги, гнева, обид, и манипуляторы не могут на вас повлиять.

«Метод Седоны»: 5 магических вопросов себе

Фактически все упражнения строятся на одном главном и простом. Нужно задать 5 вопросов самому себе и дать на них ответы. Будет ответ положительным или отрицательным — значения не имеет. Вы все равно сможете отпустить свои чувства.

Вопрос первый. Что я чувствую прямо сейчас?

Нужно сосредоточиться на своих эмоциях и ощущениях в данный момент. Не возвращаться в прошлое и не думать о будущем, все мысли — только о «здесь и сейчас». Разберитесь со своими чувствами полностью, «рассортируйте» их и выберите для дальнейшей работы самое сильное.

Вопрос второй. Могу ли я принять это чувство?

Рассмотрите выбранное чувство со всех сторон. Подумайте над тем, имеет ли оно право существовать. Подумайте, хотите ли вы жить с этим чувством. Хотите ли вы, чтобы оно влияло на вашу жизнь?

Вопрос третий. Могу ли я отпустить это чувство?

Если вы ощущаете, что сможете отпустить это чувство так же легко, как упустить ручку из ладони или развязать шнурок на ботинке, говорите «да». Если ответ «нет» — не беда. Здесь главное — честность с самим собой.

Вопрос четвёртый. Хочу ли я отпустить это чувство?

Подумайте над тем, как вам будет лучше — с этим чувством или без него. Если на этот вопрос ответ положительный, сразу задайте себе пятый, завершающий вопрос: «Когда?» Лучший вариант ответа: «Сейчас», но бывает такое, что решение откладывается. Это нормально.

Эти 5 вопросов нужно задавать себе до тех пор, пока на первый вы не ответите «покой, удовлетворение». Только после этого упражнение завершено. Сначала может понадобиться очень много кругов, но с каждым разом отпускать эмоции становится все легче.

Техника погружения

Метод «Седона» использует ещё одну технику — погружение. Когда нужно избавится от какого-то сильного, давно утаенного чувства, лучше него способа нет. Но научиться погружаться можно только после усвоения техники освобождения.

Для выполнения этого упражнения рекомендуется расслабленная обстановка, в которой можно сконцентрироваться. Расслабьтесь и начинайте погружение. Задайте себе вопросы:

1. «Что лежит в глубине этого чувства?»

2. «Смог(ла) бы я сознательно проникнуть в глубину этого чувства?»

3. «Смог(ла) бы я в это чувство погрузиться?»

Чем глубже вы погружаетесь, тем больше заостряется чувство. Но, когда вы достигнете «сердца», вас окружит тишина, спокойствие или теплый свет.

Девять эмоциональных состояний: по лестнице вверх

Итак, что такое метод Седоны? Суть его заключается в освобождении от негативных эмоций. Они — как хлам, который накапливается в шкафу. Как все лишнее, негативные эмоции мешают потоку энергии. Чем больше у человека «хлама» в чувствах, тем ниже на «эмоциональной лестнице» он находится и тем меньше его удовольствие от жизни.

В отдельном разделе книги Двоскин Г. («Метод Седоны») выделяет девять эмоциональных состояний. Работая над освобождением, каждый может подниматься вверх, улучшая самочувствие, избавляясь от тяжелого балласта негатива.

«Эмоциональная лестница» состоит из таких «ступеней»:

Люди, которые достигли умиротворения, — самые радостные и счастливые на свете. И это не преувеличение.

Сопротивление: опасный внутренний враг

Люди любят и хорошо умеют все усложнять, особенно свою жизнь. «Седона» — метод, который возвращает к простоте мышления.

Опасным внутренним врагом многих людей является сопротивление. Нам привили мысль, что нужно плыть против течения, чтобы добиться хороших результатов. Нас приучили к тому, что все в этой жизни даётся с большим трудом, и не бывает иначе. Если что-то происходит естественно, как по маслу, — внутри включается режим «сопротивление».

Человек по своей сути — существо свободное и независимое. Никто не любит слов «должен», «обязан», «следует». Если поставить такие рамки, сопротивление начнётся даже в случае, когда человек понимает, что поступить таким-то образом правильно.

Но не только окружающие постоянно пробуют навязать человеку свои взгляды или обязанности. Если заставлять самого себя, можно добиться потери мотивации и удовольствия от жизни. Например, вы работали над проектом, который нравился, но в какой-то момент устали. Вместо того, чтобы позволить себе «перезагрузку», вы приказали себе работать дальше. Одна лишь фраза: «Ты должен (должна) это сделать» — и всё, процесс сопротивления запущен.

Сопротивление очень трудно победить или обмануть, но избавится от него возможно, как и от любой эмоции. Достаточно просто просить, а не указывать.

Дерево ограничений

В одном из разделов автор приводит очень наглядный пример для того, чтобы показать, над чем нужно работать в первую очередь. Гейл сравнивает воображаемые ограничения с лесом. Если же взять одно дерево и внимательно всмотреться в него — можно увидеть «атомы», которые есть мысли человека.

Листья — это персональные чувства. Ветви, на которых они растут, — девять эмоциональных состояний. Потребность в одобрении окружающих и контроле превращаются в ствол воображаемого дерева. Потребность в безопасности и её противоположность (желание смерти) — это главный корень, который уходит глубоко-глубоко в почву (стремление к независимости и стремление к единству).

Если человек настроен искоренить воображаемое дерево и увидеть безмятежность и покой, которые за ним прячутся, начинать нужно с главного корня. Для этого в книге предоставлены упражнения, основанные на пяти главных вопросах.

Правильная постановка целей

Метод «Седона» проник даже в культовый фильм «Секрет», в котором Гейл Двоскин делится со зрителями секретом правильной постановки целей. В книге этому уделено несколько глав. Очень важно научиться правильно подбирать слова для формулировки цели, да и не только. Можно считать это отдельным искусством.

Две главные вещи, о которых надо всегда помнить:

1. Цель нужно записать на бумаге. Тогда сила желания возрастет в несколько раз, притягивая требуемое в вашу жизнь.

2. Визуализируйте цель. Представьте её во всех подробностях, прочувствуйте. А потом отпустите.

Почти все люди переживают на счёт того, как реализовать цель. Но этого делать не нужно. Все, что требуется, изложено в двух пунктах выше.

Какие получает «Седона» (метод) отзывы

Как бы человек ни сопротивлялся, это метод на него подействует. Отзывы людей, которые воспользовались этой техникой, гласят, что жизнь действительно становится лучше. Простые упражнения могут изменить каждого, кто приложит немного усилий и выделит хотя бы чуточку времени.

«Седона» — метод, который используют и рекомендуют другим такие успешные люди, как Брайан Трейси и Стив Павлина.

Писатель и психолог Джон Грей также позитивно отзывается о методике на своем сайте как о действенном способе достичь эмоциональной и ментальной свободы.

Автор бестселлера «Куриный бульон для души» Джек Кэнфилд от этой техники в восторге. Он отмечает простоту упражнений и ощутимые результаты в очень короткие сроки.

Возможно, именно «Метод Седоны» — это тот ключ к спокойствию, саморазвитию и счастливой жизни, который вам так нужен.

Источник

Методическая студия «Ситуация успеха»

Уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о педагогической технологии создания ситуации успеха. Но прежде чем мы начнем, я предлагаю каждому из Вас стать капитаном корабля, пусть только вырезанного из картона. У каждого корабля должно быть имя и Вам предлагается назвать свой корабль так, чтобы это название отражало Ваше внутреннее состояние перед началом нашей студии.

А сейчас давайте послушаем прекрасную авторскую песню Б.Окуджавы “Давайте говорить друг другу комплименты”.

Прослушивание песни. Слайд-шоу “Цветы”.

Каждому человеку приятно получать комплименты в свой адрес. Но нужно не только получать комплименты, но и уметь их возвращать. И сейчас мы с вами поиграем в игру “Комплименты”.

Игра “Комплименты”

Каждый человек должен сделать комплимент соседу слева.

Обязательные условия.

- Обращение по имени.

- Сказанное должно быть приятно не говорящему, а слушающему.

- Тот, кому предназначался комплимент должен выразить слова благодарности и вернуть комплимент, начиная со слов : “А вы…” или “А у вас…”.

Рефлексия.

- Что вам больше понравилось – говорить комплименты или получать их?

- Какой комплимент вам понравился больше всего?

Сегодня мы поведем разговор о ситуации успеха, ее типах и создании ситуации успеха в практической деятельности учителей.

Очень часто в нашей повседневной работе нам приходится сталкиваться с нежеланием учащихся идти в школу, выполнять домашние задания, расширять запас своих знаний. Почему это происходит? Первоклассник приходит в школу преисполненный желания учиться, он надеется добиться признания и рассчитывает заслужить любовь и уважение со стороны учителей и одноклассников. Крушение этого оптимизма – самая серьезная проблема обучения. Так почему же он теряет интерес к учебе? Виновата ли в этом школа и ее методы обучения? Какую роль играет при этом учитель? Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к учебному процессу и при помощи чего?

На эти и другие вопросы искали ответ не только наши современники, но педагоги прошлых лет.

Ушинский считал, что только успех поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями.

Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в учебной деятельности, должны вызвать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости.

Один из известных американских ученых, психолог, психотерапевт и педагог так же убежден, что успех должен быть доступен каждому ребенку. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на успех в жизни.

Доктор педагогических наук Белкин настаивает, что если ребенка лишить веры в себя, трудно надеется на его светлое будущее.

Учитель должен создать источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. Учитель должен создать такие условия. В которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение; он должен помнить, что ребенку необходимо помогать добиваться успеха в учебной деятельности. А для этого нужно создавать ситуацию успеха.

Что же такое, с научной точки зрения, ситуация успеха?

Неожиданная радость

Неожиданная радость – это чувство удовлетворения от того, что результаты деятельности ученика превзошли его ожидания. С педагогической точки зрения, как считает А. Белкин, неожиданная радость – это результат продуманной, подготовленной деятельности учителя. Учитель должен осознавать свою сопричастность к успеху, осмысливать творческое начало в своей деятельности, должен быть убежден в правильности применяемых методов. Трудно говорить о каких-то специальных приемах создания неожиданной радости. Но что-то общее все-таки существует. Можно выявить определенные закономерности, разработать своеобразные алгоритм педагогических действий.

Рассмотрим некоторые приемы “неожиданной” радости:

Прием “Лестница” или “Встань в строй”

Речь идет о ситуациях, когда учитель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним по ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в себя и окружающих.

Алгоритм:

1 шаг: Психологическая атака. Суть состоит в том, чтобы переломить состояние психологического напряжения. Создание условий для вхождения в эмоциональный контакт.

2 шаг: Эмоциональная блокировка. Суть состоит в том, чтобы локализовать, заблокировать состояние обиды, разочарования, потери веры в свои силы.

Самое главное – помочь ученику переосмыслить свой неуспех, найти его причину с позиции: “неуспех – случаен, успех – закономерен.” Важно переориентировать с пессимистической оценки событий на оптимистическую.

3 шаг: Выбор главного направления. Необходимо установить не только очаг психологического напряжения личности, но и определить пути его нейтрализации.

4 шаг: Выбор разных возможностей. Необходимо создать условия, при которых ученик, для которого создается ситуация успеха, имел примерно равные возможности проявить себя по сравнению с одноклассниками.

5 шаг: Неожиданное сравнение. Может сработать единожды.

6 шаг: Стабилизация. Суть заключена в том, что приятная для отдельного учащегося общая реакция удивления для отдельного учащегося общая реакция удивления не оказалась единственной, чтобы неожиданная радость трансформировалась в сбывшуюся.

В педагогическом алгоритме ценность состоит не только в соблюдении последовательности всех операций, но и в постоянном подтверждению ее сомнению и стремлению нарушить сложившийся порядок, искать новые пути, новые сочетания действий.

Приведем пример к первому шагу алгоритма приема “Лестница”. Завести разговор с учеником на больную для него тему будет трудно. Нужно поступить неожиданно, к примеру, написать и положить в дневник ученика записку: жду тебя в девять часов у входа в видео салон. Записка позволяет легче вступить в контакт. Ведь у ученика был по отношению к учителю своего рода психологический барьер. Он мок его и не осознавать, но чувствовал. Свидание назначено поздно, чтобы думал, что пригласил кто-то из одноклассников. Во всяком случае, не учитель. Важно застать его врасплох. Чтобы не сумел выстроить психологическую защиту от вмешательства учителя в свой внутренний мир. Результат отличный! Ученик на столько поражен, что безропотно идет с учителем и принимает участие в разговоре. Это и является главной задачей “психологической атаки”.

Прием “Даю шанс”

Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок получает возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные возможности. Подобные ситуации учитель может и не готовить специально, но его воспитательный дар проявится в том, что он этот момент не упустит, правильно его оценит, сумеет его материализовать.

Прием “Исповедь” или “Когда учитель плачет”

Этот прием можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что искренне обращение учителя к лучшим чувствам детей получит понимание, породит ответный оклик. Как его применять – дело техники опыта, интуиции и культуры педагога. Здесь надо все точно просчитать, правильно спрогнозировать возможные реакции.

Общая радость

Общая радость состоит в том, что бы ученик достиг нужной для себя реакции коллектива. Она может быть подготовленной учителем или спонтанной, заметной или незаметной.

Общей радостью считают только те реакции коллектива, которые дают возможность ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют его усилия. Общая радость – это прежде всего эмоциональный отклик окружающих на успех члена своего коллектива.

Радость тогда в радость, когда она воспринимается с остротой новизны, когда к ней нет привыкания, когда она доказывает рост ребенка, его прорыв к лучшему. Раскроем приемы, с помощью которых можно создать ситуацию успеха, вызывающую общую радость.

Прием “Следуй за нами”

Смысл состоит в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ученика, дать ему возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил. Реакция окружающих будет служить для него одновременно и сигналом пробуждения, и стимулом познания, и результатом усилий.

Алгоритм:

1 шаг: диагностика интеллектуального фона. Пробуждение ума, когда ребенку хочется догнать ушедших вперед одноклассников.

2 шаг: выбор интеллектуального спонсора. Проще, прикрепить сильного ученика. Для этого нужны побудительные мотивы, нужен взаимный интерес. Наиболее эффективный путь – привлечь к интеллектуальному спонсорству старшеклассника. Это дает много преимуществ.

3 шаг: фиксация результата и его оценка. Необходимо, чтобы доброе дело не осталось вне поля зрения детского коллектива, получило бы его поддержку и самое главное – желание повторить, развить его.

Наиболее эффективный путь – привлечь к интеллектуальному спонсорству старшеклассника. Это дает много преимуществ. Здесь и реализация чувств “ старшего”, и осознание собственного интеллектуального “Я”. В тоже время слабому ученику лестно принимать помощь старшего, чувствовать его внимание. Он не испытывает свою унизительную слабость перед одноклассниками, у него существует аванс доверия к возможностям своего спонсора.

Прием “Эмоциональный всплеск”

или “Ты так высоко взлетел”

Главная роль отведена учителю. Слова его, безусловно, экспромт, вдохновение, настоящий эмоциональный всплеск его искреннего стремления помочь ребенку, создать ситуацию успеха. Колоссальный интеллектуальный потенциал скрывается в каждом ученике, если найти способ воспламенить этот заряд, высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное горячим чувством слово учителя рождает усилие, усилия рождают мысль, а мысль расщепляется на знание и ответное чувство признательности. В конечном итоге формируется вера в себя, вера в успех.

Прием “Обмен ролями” или о пользе занятий,

которые ведутся неправильно

Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор потенциал интеллектуальных эмоционально-волевых возможностей учащихся. Они как бы создают важный прецедент на будущее, разбиваясь на отдельные самостоятельные акты “обмена ролями”, превращаясь из формы деловой игры в специфический прием создания ситуации успеха.

Девиз этого приема: “Чем ярче личность, тем ярче коллектив”.

Прием “Заражение”

или “Где это видано, где это слыхано”

В педагогике заражение может быть очень эффективным средством оздоровления атмосферы коллектива, источником успеха и общей радости. Педагогическое заражение построено на точном расчете, в котором главное – выбор гносионосителя, то есть мощного источника интеллектуального заражения . “Заразить” коллектив интеллектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех.

1 шаг: позитивное единство эмоционального и интеллектуального фона коллектива.

2 шаг: выбор гносионосителя.

3 шаг: создание ситуации состязательности и педагогически целесообразного соперничества.

4 шаг: выбор адекватных стимулов состязания “заражения”.

Механизм “заражения” построен на передаче настроения от одной микрогруппы к другой. Роль гносионосителя заключается в материализации этих настроений, в их оформлении. В результате повышается интеллектуальный фон коллектива, проявляется феномен сопереживания. Вырастает самоуважение коллектива в целом. Именно в этом феномене и заключается глубокий смысл “общей радости”.

Общая радость не представляет собой однородного целого, она всегда отражает сумму успехов нескольких микрогрупп школьников. Ее осознание, переживание определяется ролью этих микрогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях школьника окружающие видели результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что его радость – это радость поддержки, радость состояния “своего среди своих”.

Радость познания

Нужно вспомнить о мотивах – внутреннего побудителя к деятельности, отражающего потребности личности. Выделяют пять основных мотивов учения.

Непосредственно побуждающие – наименее социально значимые, связанные с удовлетворением сиюминутных потребностей (стремление получить отметку).

Перспективно побуждающие – более социально значимые, связанные с удовлетворением широких, длительных по времени потребностей (получить образование)

Моральные мотивы – социально значимые, связанные с пониманием учебы, как нравственного долга человека перед обществом, семьей.

Мотивы общения – социально значимые, связанные с потребностью быть в коллективе.

Все эти мотивы важно учитывать, использовать, развивать. Но нет более ценных мотивов для учебы, чем интеллектуальные, в основе которых лежит потребность познавать мир, когда важен не столько результат, сколько процесс познания. Радость учебного процесса и радость познания тесно связаны друг с другом, но это не одно и тоже.

Учебный труд может доставлять радость не столько от познания нового, сколько от других факторов. Радость познания по своей сути альтруистична . Познание опирается на самообразование, на самопознание. Радость познания не может вырасти на пустом месте, не может родится без серьезных причин. Ее главное условие – общение.

Выращивание познавательного интереса и есть предмет заботы учителя, формирующего радость познания.

Прием “Эврика”

Суть состоит в том, чтобы создать условия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя пришел к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. Он должен получить интересный результат, открывший перспективу познания. Заслуга учителя будет состоять в том, чтобы не только заметить это личное “открытие”, но и всячески поддержать ребенка, поставить перед ним новые, более серьезные задачи, вдохновить на их решение. Нужно помнить, что:

– успех открытия надо долго и терпеливо готовить, открывая ребенку возможные связи, отношения между тем, что он достиг, и тем, что ему пока достичь не удается;

– ребенку следует постоянно внушать, что он может достичь недоступного, что в нем хватит сил, ума. Нужно внушение, поддержка, установка на завтрашнюю радость;

– ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан, прежде всего, самому себе.

Прием “Линия горизонта”

Однажды открыв для себя увлекательность поиска, погружения в мир неведомого, школьник может уже постоянно стремиться к поиску, не считаясь с трудностями, неудачами. У него будет формироваться уважительное отношение к возможностям человеческого разума.

Если учитель делает учеников свидетелями своих раздумий, если он показывает движение своих мыслей в решении каких-то поставленных проблем, если он подводит ученика к тому рубежу, у которого они могут сделать самостоятельный вывод и испытать радость от подобного “озарения”, значит он создал ситуацию, в которой даже интеллектуально пассивный ученик может почувствовать себя творческой личностью. Важно искать новые пути, пускай неожиданные, противоречивые на первый взгляд:

Без ощущения успеха у ребенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но достижение успеха в его учебной деятельности затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и умений, психологические и физиологические особенности развития, слабая саморегуляция и другие. Поэтому педагогически оправдано создание для школьника ситуации успеха – субъективное переживание удовлетворения от процесса и результата ( все целиком или какой-то части) самостоятельно выполненной деятельности. Технологически эта помощь обеспечивается рядом операций, которые осуществляются в психологической атмосфере радости и одобрения, создаваемые вербальными (речевыми) и не вербальными (мимико-пластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними задачей.

1. Снятие страха

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих.

“Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться”.

“Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения”.

“Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами проходили”.

2. Авансирование успешного результата

Помогает учителю выразить свою твердую убежденность в том, что его ученик обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в свои силы и возможности.

“Я даже не сомневаюсь в успешном результате”.

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности.

Помогает ребенку избежать поражения.

Достигается путем намека, пожелания.

“Возможно, лучше всего начать с…..”

“Выполняя работу, не забудьте о…..”

4. Внесение мотива.

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения.

“Без твоей помощи твоим товарищам не справиться…”

5. Персональная исключительность.

Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности.

“Только тебе я и могу доверить…”

“Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…”

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение.

Побуждает к выполнению конкретных действий.

“Нам уже не терпится начать работу…”

“Так хочется поскорее увидеть…”

7. Высокая оценка детали.

Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его отдельной детали.

“Тебе особенно удалось то объяснение”.

“Больше всего мне в твоей работе понравилось…”

“Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы”.

Ситуация успеха особенно важна в работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, поскольку позволяет снять у них агрессию, преодолеть изолированность и пассивность. Вместе с этим школьный учитель довольно часто сталкивается с другой проблемой – когда благополучный и в общем-то успевающий ученик, считая, что успех ему гарантирован предыдущими заслугами, перестает прилагать усилия в учебе, пускает все на самотек. В подобном случае ситуация успеха, создаваемая педагогом, приобретает форму своеобразного слоеного пирога, где между слоям теста (между двумя ситуациями успеха) располагается начинка (ситуация неуспеха).

Ситуация неуспеха – это субъектное эмоциональное переживание неудовлетворения собой в ходе и результате совершения деятельности. Она не может рассматриваться в отрыве от ситуации успеха, а только лишь как этап при переходе от одного успеха к другому.

На большом листе бумаги рисуется карта с изображением эмоциональных «островов»: о. Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, о. Просветления, о. Воодушевления, о. Удовольствия, о. Наслаждения, Бермудский треугольник и др.

Карта островов вывешивается на доске и каждому участнику методической студии предлагается разместить свой кораблик в соответствующем районе карты, который отражает душевное, эмоционально-чувственное состояние участника после участия в методической студии.

Каждый из участников имеет право нарисовать на карте и какой-либо новый остров со своим названием, если его не совсем устраивают уже имеющиеся. После заполнения карта анализируется вместе со всеми участниками. С помощью подобной рефлексии возможно определить изменения в эмоциональном состоянии участников студии.

1. Кашлев С.С. Современные технологии педагогического процесса: Пособие для педагогов/С.С. Кашлев. – Мн.: Выш. шк., 2002.

2. Щуркова Н.Е. Педагогические технологии. М., 1992.

3. Азаров Ю.П. Педагогика любви и свободы. М., 1994.

4. Стефановская Т.А. Классный руководитель. Иркутск, 2004.

Источник