Джиговая ступенька что это

Успех на рыбалке — совокупность великого множества разнохарактерных факторов. Несомненно то, что нужно не только точно знать, куда и когда приманку забросить, но и как ее в данной на водоеме ситуации «оживить». Вот именно о проводке джиговой приманки мы и поговорим.

Рассматривать данную тему будем в контексте береговой ловли на реке с ощутимым течением. C применением общепринятых в таком случае приманок (в комбинациях с «ушастым» грузом) — поролоновых рыбок на двойниках, всевозможных твистеров, виброхвостов и их различных производных.

Классическая джиговая проводка

В большинстве рыболовных ситуаций на водоеме сей вид джиговой проводки является оптимальным. Название его произошло оттого, что мы придаем приманке движение, траекторией напоминающее профиль лестничных ступенек.

Технически это выглядит так:

— Заброс, приманка достигает дна (этот момент нетрудно отследить либо по «отыгрыванию» назад вершинки спиннинга, либо по внезапному провису лески).

— Затем — несколько оборотов ручкой катушки, чтобы «анимировать» (заставить двигаться) приманку, приподнимая ее надо дном.

— После чего — пауза в подмотке, во время которой приманка пикирует на дно, вновь ожидание «отыгрывания» вершинки — и опять вращение ручкой катушки.

И эту процедуру должно продолжать до тех пор, пока приманка не окажется у ваших ног.

Сколько делать оборотов и с какой скоростью? Это зависит от глубины в месте ловли, массы приманки и силы течения.

Моя «золотая середина» — два оборота ручкой (при передаточном отношении безынерционной катушки в районе 5:1). Соответственно, число оборотов изменяю при смене рельефа дна, внося коррективы во взаимное соотношение временных циклов проводки, точнее — в поддержание длительности паузы в необходимых рамках. Лично я предпочитаю, чтобы, после окончания подмотки, приманка свободно опускалась на дно не более 2-4 с. По моему разумению, далеко не всегда увеличение этого времени приведет к улучшению клева.

В принципе, сохранить нужную длительность падения можно и с помощью манипуляций удилищем, поднимая или опуская его относительно изначального уровня. Правда, данный способ применяется значительно реже.

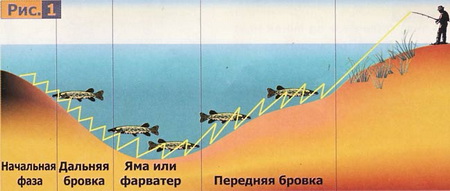

Представьте себе такую ситуацию: в точке заброса — глубина 4 м, течение — умеренное, прямое или обратное. Для приманки с общей массой в 20 г — достаточно 2-х оборотов. Допустим, потом начинается резкий свал в глубину (до 7 м). Многолетняя практика показывает, что именно на подобном участке и следует ожидать поклевку. Соответственно, наша цель — как можно дольше задержать при проводке приманку на этом свале. Делаем один или даже половину оборота ручки катушки. Тем самым мы наиболее тщательно «пробиваем» очень «лакомый» участок водоема, не изменяя при этом времени падения (рис.1).

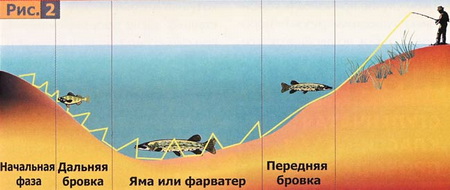

К слову, если не дождемся на подобном участке поклевки сразу, имеет смысл даже некоторое время задержать приманку на дне. Если оно здесь относительно чистое, т.е. отсутствуют зацепы, то приманку течением будет волочить по дну, что может спровоцировать малоактивного хищника. Замечу: такая проводка дюже нравится сому (рис.2).

Как только участок с глубиной, достаточной для оптимального времени свободного падения приманки, закончится, имеет смысл делать уже три оборота ручки катушки за цикл, чтобы побыстрее завершить конкретно эту проводку, совсем уж не прерывая ее, и произвести новый заброс.

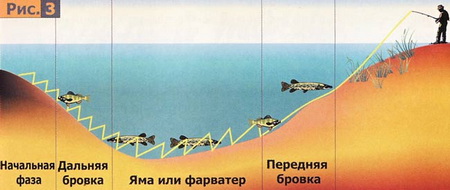

Однако в случае, коль мелководная прибрежная зона своим видом обещает шансы на успех, имеет смысл медленно протащить приманку по дну — в надежде, что ее найдет охотящийся здесь хищник, чаще всего — щука или окунь (рис.3). Если же и прибрежная мель не выглядит перспективной, то не стоит тратить время, лучше просто вымотать леску.

Что касается непосредственно скорости подмотки, то она зависит не только от конкретных условий ловли, но и от активности хищника. Чем последний пассивнее (в особенности — судак), тем проводка должна быть медленней, и наоборот. Даже в холодное время года или в жаркие летние дни, «черепашья» проводка, особенно в совокупности с небольшой по размеру приманкой, может запросто принести успех. Но иногда сама природа неожиданно вносит коррективы в любые правила, поэтому никогда не стесняйтесь экспериментировать.

Модификация ступенчатой классической проводки

Конечно, классическая «ступенька» — самый распространенный и оправданный вид джиговой проводки. Конкурировать другим видам с ней тяжело. Но, тем не менее, бывает так, что для некоторых условий рыбалки она не годится.

Допустим, мы стоим на неоднократно проверенной «уловистой» точке, а поклевок нет. Но стоит лишь изменить некоторые из своих стандартных действий, как происходит хватка хищника.

К примеру, увеличивая число оборотов ручки катушки за цикл или скорость подмотки, мы или поднимаем приманку выше при протяжке, или обстукиваем дно чаще.

Первый вариант применяется тогда, когда рыба, например, стоит немного выше дна, вытесненная оттуда атмосферным давлением.

Второй — когда немногочисленный хищник обретается где-то в подводных канавках или приямках, причем эти неровности могут иметь настолько локальный характер, что приманка при стандартной «ступеньке» просто проскочит их поверху.

Кстати, и смена массы самой приманки или ее вида тоже может повлиять на ход событий во втором случае.

Но, подчас, самые эффективные результаты дает неравномерная проводка.

Например:

два оборота — пауза,

потом один — пауза,

снова два,

следом три,

вновь один,

и так далее.

Если и это не помогает, то можно, особенно в конце паузы, дополнительно анимировать джиг-приманку мелкими подергиваниями вершинки спиннинга. Тогда, при условии, что в оснастке используется плетеная леска (с практически нулевым растяжением), все эти движения вершинки передаются напрямую приманке, и она как бы «танцует» на дне.

Также эффективно, но уже при подмотке, поводить спиннингом из стороны в сторону.

Но порекомендую непосредственно в сам период свободного падения приманки подобных манипуляций не совершать, ибо, при подобных суетливых движениях, есть риск просто прозевать уже состоявшуюся поклевку (наблюдаемую, напомню, по реакции вершинки удилища или лески) и не успеть вовремя подсечь. А то, что при джиговой ловле основной процент поклевок приходится как раз на фазу падения — не требует доказательств. В основном, это касается судака, но нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов и щуку с окунем.

Ступенчатая проводка с помощью потяжки удилищем

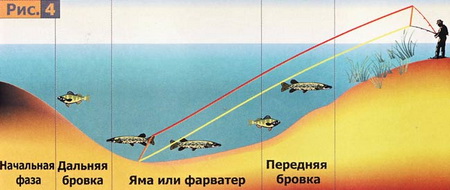

Еще один вариант джиговой проводки, хотя и менее распространенный среди отечественных рыболовов, нежели классический. Основное его достоинство — легкий визуальный контроль расстояния протяжки приманки в каждом цикле; оно будет строго соответствовать перемещению вершинки спиннинга от первоначального его положения до конечного (рис.4).

Итак, после заброса и приводнения приманки, спиннинг переводим почти в горизонтальное положение, ждем контакта приманки с дном. Отслеживается он, как и в классическом варианте, по вздрагиванию вершинки удилища или провису лески.

Как только контакт состоялся, вершинку спиннинга сразу (или же выдержав небольшую паузу) плавно поднимаем вверх, тем самым — отрывая приманку от дна, затем медленно опускаем в первоначальное положение, одновременно осуществляя подмотку лески (точнее — выбирая образовавшуюся ее слабину).

И — все по новой.

Еще одним из достоинств этого способа является возможность разнообразить анимацию находящейся на дне приманки.

Варьируя скорости подмотки или возвращения удилища в его первоначальное положение, можно добиться различного поведения приманки — от «замирания» ее на дне и до активного перемещения или подергивания.

Но все эти преимущества довольно жестко перечеркиваются крупным недостатком: поскольку хватки хищника частенько приходятся на фазу свободного падения приманки, то их легко прозевать в процессе возвращения спиннинга в горизонтальное положение с одновременной подмоткой лески. Особенно на течении, которое придает дополнительные сложности синхронизации работы. И если при ловле щуки и окуня в водоеме без значительного течения эта проводка может быть допустима, то на средней или крупной реке, такой, как Ока или Волга, ловить подобным способом довольно тяжело.

Из статьи Нестеренко Р. (Если приманка танцует «джигу». «Спортивное рыболовство» №2 2004)

Источник

Откажись от ступеньки!

Джиговая ловля на водохранилищах в большинстве случаев подразумевает использование лодки. Особенно актуально это становится осенью, когда хищник отходит от берега и перемещается к русловым бровкам и на прилегающие к ним поливы. Однако бывают ситуации, когда лодки нет и приходится довольствоваться береговой ловлей. Она, конечно, уступает лодочной в эффективности, но осенью разница иногда почти незаметна. Это происходит, когда начинается предзимний сброс воды и возможности ловли с берега заметно расширяются.

Какие же варианты есть в осенний период у спиннингистов, прежде всего у приверженцев берегового джига? Собственно говоря, их всего два. Первый – сосредоточиться на поиске судака на доступных участках русла, второй – заняться ловлей некрупной щуки и окуня на косах и других ставших доступными неровностях дна. Лично для меня русловая ловля более интересна, тем более что здесь есть шансы поймать, помимо судака, крупную щуку, которая часто держится на прирусловых поливах. Поэтому поговорим именно об этой разновидности джиговой ловли.

То, что судак сейчас стоит где-то в русле или на бровках, ни у кого сомнений не вызывает, но берет он очень редко и в основном некрупный, до килограмма. Чаще всего спиннингисты, используя классическую ступенчатую проводку, стараются расшевелить его, меняя приманки, увеличивая или уменьшая темп проводки и высоту ступеньки. Если это не помогает, пытаются ловить на оснастки с отводным поводком. Так же в подобных условиях поступал и я, пока не пришел к выводу, что все эти старания редко дают ожидаемый результат. Тогда я решил посягнуть на святая святых: решил отказаться от ступенчатой проводки и перейти на «ползущую» проводку, предполагающую перемещение приманки по самому дну короткими потяжками кончиком удилища.

Подобная проводка (иногда ее называют американской) хорошо известна среди наших спиннингистов, но мы с друзьями пришли к ней своим путем, и достаточно давно. В свое время мы обратили внимание на то, что когда приманка при обычной ступенчатой проводке достигала верхней кромки бровки, то часто она в нее упиралась, не могла ее сразу преодолеть и начинала дергаться почти на месте. В этот момент нередко и происходили поклевки. То же самое происходило и тогда, когда при проводке снизу вверх по склону приманка не отрабатывала ступеньку, а как бы ползла вверх короткими рывками.

Заставить приманку ползти по дну можно или очень медленно вращая катушку, или двигая ее кончиком удилища. Работа удилищем оказалась гораздо эффективнее, так как позволяла различать поклевки и касания приманки камней, веток и различных неровностей дна. При работе катушкой разница была не так заметна.

Надо сказать, что хотя подобный опыт появился у нас давно, мы крайне редко его применяли. И тому было несколько причин. Первая состояла в том, что при протягивании приманки по дну происходит очень много зацепов. Вторая причина была совсем простой: хищник хорошо брал и на ступенчатую проводку – вот мы и ловили в основном на нее.

Проблема была все в тех же зацепах. Некоторые надежды в этом отношении возникли с появлением приманок из пенополиуретана, прежде всего мандулы. К сожалению, эта приманка оказалась не столь результативной, как хотелось бы. Возможно, дело в том, что она имеет слишком большую положительную плавучесть и при медленной проводке держится вертикально, что настораживает рыбу. Конечно, там, где дно было относительно чистым, мы использовали мандулу, но на самых интересных точках, с камешками и коряжками, эта приманка редко жила более двух-трех проводок.

Нужны были другие плавающие приманки, и они появились. За короткое время очень многие фирмы освоили выпуск плавающих приманок из силикона, но далеко не все они подходили для джиговой ловли. По- моему, на сегодняшний день для облова русловых бровок лучше всего приспособлены две модели от Mann’s: виброхвост Samba и твистер Rumba. Обе приманки довольно крупные, что позволяет оснащать их надежными двойниками, способными пробить пасть судака. Эти приманки хорошо подходят для «ползающей» проводки, так как в воде они занимают наклонное положение.

Однако вскоре выяснилось, что при облове бровок обычный монтаж с чебурашкой малоэффективен, поскольку грузило цепляется за неровности дна и проводка получается неестественная: приманка идет рваными скачками, что судаку совсем не нравится. Требовалось искать какие-то новые варианты теперь уже не приманки, а монтажа.

Я сейчас уже не вспомню, где прочитал о монтаже, который как нельзя лучше подходил для наших целей. В качестве груза в нем используется конусное грузило с одним колечком в верхней части, которое многие спиннингисты используют для монтажа с отводным поводком. К колечку на грузе крепится и основная леска (или поводок), и приманка. Выглядит несколько непривычно, но в этом есть большой смысл: при проводке вытянутое грузило идет по дну и как бы прикрывает от зацепов идущую чуть выше приманку. С таким грузом можно сочетать и обычные силиконовые приманки, и поролон, но лучшие результаты он дает именно с плавающими приманками.

Похожий монтаж можно сделать и на обычной чебурашке, используя только одно ухо, но зацепов будет больше, чем с вытянутым коническим грузом.

Еще более эффективным в плане зацепов является груз в форме палочки. Он, однако, значительно хуже работает на ступенчатой проводке, а зачастую приходится делать проводку комбинированной, чередуя короткие ступеньки с волочением.

Осваивая «ползучий» монтаж с конусным грузилом, мы проверяли самые разные варианты проводки, но в результате остановились на следующей базовой технике. Сначала делается короткая протяжка по дну, потом идет короткая пауза, еще одна протяжка, после нее несколько совсем мелких рывочков (шевелений) приманки практически на одном месте и затем короткий рывок – ступенька. После этого пауза – и цикл повторяется. Такая проводка, видимо, лучше других имитирует движения кормящейся на дне рыбки. Наверное, поэтому она и приносит успех, когда на классическую проводку рыба совершенно не реагирует.

Сейчас на подмосковных водохранилищах клев хищника только набирает обороты, так что есть все шансы, что новый подход к джиговой проводке подарит нам трофейных судаков и щук, о которых в последнее время приходилось только мечтать.

Источник