Как это работает? | Эскалатор

Первый эскалатор в виде «движущейся по кругу лестницы» был запатентован американским изобретателем Натаном Эймсом в 1859 году, однако он никогда не использовался. Спустя почти 30 лет, в 1892 году американец Джесс Рено запатентовал «наклонный подъёмник». Его первый в мире эскалатор появился через 2 года в нью-йоркском парке Кони-Айленд как аттракцион для туристов. А спустя еще 4 года — в лондонском магазине «Харродс». Посетители торгового дома боялись подниматься по эскалатору, и чтобы как-то изменить ситуацию, директор магазина поручил наливать стаканчик бренди каждому смельчаку, который воспользуется новым изобретением. Первые эскалаторы представляли собой гладкие движущиеся дорожки без ступеней. Позже их снабдили поручнями, а современный вид эскалатор приобрёл к 1921 году. Как же работает современный эскалатор — об этом в сегодняшнем выпуске!

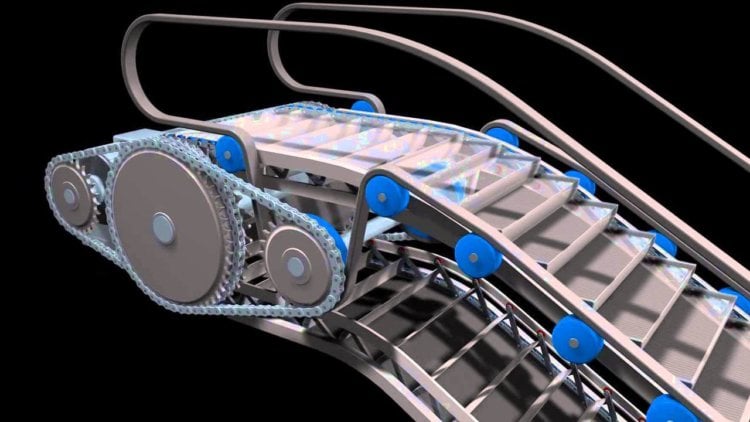

Итак, эскалаторная лента состоит из соединенных между собой ступеней, которые установлены в кожух. Каждая из ступеней закреплена между двумя длинными цепями и держится на роликах, которые перемещаются по направляющим рельсам. Тяговый двигатель при помощи валов приводит в движение цепи, замкнутые в круг и движущиеся с определённой скоростью. Ведущий вал вместе с тяговым двигателем устанавливается под полом в верхней части эскалатора, а в нижней части располагается обратный вал. Устойчивость пассажиров на полотне эскалатора зависит от скорости рывка, то есть изменения ускорения или замедления ступеней. Так, при пуске эскалатора ускорение не должно превышать 0,6 м/с 2 в первый момент и 0,75 м/с 2 в остальное время разгона.

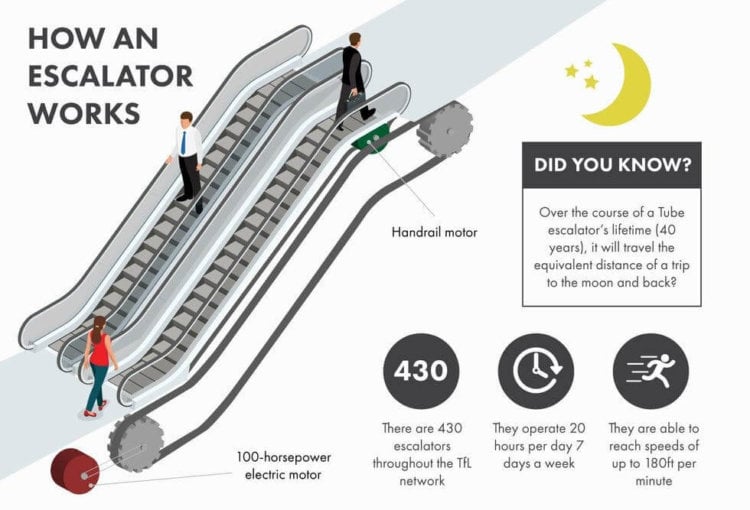

Неотъемлемой частью эскалатора являются движущиеся поручни, также приводимые в движение тяговым двигателем. Однако скорость поручней, как правило, превышает скорость ступеней. Дело в том, что для повышения трения на диски, приводящие в движение поручни, надевают резиновые накладки, которые со временем стираются, и скорость движения поручней незначительно падает. Рекомендуемая разница в скоростях ступеней и поручня равняется 3-м процентам.

Эскалатор оборудуют рядом предохранительных устройств, которые останавливают систему в случае повреждения или его угрозы. Эти устройства срабатывают при подъеме ступеней перед нижней и верхней гребенками, обрыве поручней, увеличении скорости эскалатора более чем на 25% и внезапном изменении направления движения.

В отличие от лифтов, рассмотренных в прошлых выпусках, эскалаторы обладают большей пропускной способностью, однако являются более дорогими и требуют большего пространства для установки.

Источник

Почему поручни эскалатора двигаются быстрее ступеней

Впервые в мире этот транспорт появился в 1894 году в нью-йоркском парке Кони-Айленд, но использовался он всего лишь как развлекательный аттракцион.

А первую станцию метрополитена снабдили эскалатором только в 1911 году — произошло это в Лондонском метро.

Сегодня во всем мире эскалаторы перевозят миллионы людей и нам уже трудно себе представить устройство хоть одного современного метрополитена без этого сложного, но такого полезного транспорта.

Но задумывались ли вы, почему эскалатор отстаёт от своих поручней? Многие полагают, что это сделано производителями эскалаторов намеренно, чтобы зазевавшиеся люди не уснули, стоя на движущемся транспорте.

А навалившись на поручень, вовремя смогли сориентироваться и безопасно сойти с эскалатора.

Правдиво это утверждение только отчасти.

Скорость движения поручня действительно выше скорости ступеней эскалатора, но только на начальном этапе его службы. Такая особенность заложена в него производителями в качестве допустимой погрешности.

По нормативным документам, скорость движения поручня не должна отличаться от скорости движения ступеней более чем на 2%. Но зачем производители этим пользуются? Ведь по логике можно сразу сделать скорость синхронной. Как оказалось, дьявол кроется в деталях.

Как устроен эскалатор

Транспорт приводится в движение электродвигателем через редуктор и цепную передачу.

А вот верхнее покрытие поручней, в отличие от приводной части ступеней, физически не может контактировать с зубчатым металлическим колесом напрямую.

Полотно для них изготавливают из многослойного прорезиненного бельтинга (это такая очень плотная и прочная техническая ткань, изготовляемая в виде приводных ремней — Прим. автора), а также металлического корда и резинотросового полотна.

Верхний их слой для лучшей эргономики выполнен из резины. Поэтому для их привода используют вот такой блок, верхняя часть которого также выполнена из резины для наилучшего сцепления. Такая вот своеобразная резиновая покрышка.

Со временем из-за непрерывного трения резинового покрытия приводного блока о внутреннюю часть поручней в процессе работы, оно изнашивается и диаметр приводного колеса уменьшается.

Чтобы как-то компенсировать потери на трение, производители изготавливают приводное колесо немного больше, то есть утолщают резиновую «покрышку» приводного блока.

Из-за большего диаметра приводного колеса, скорость поручней отклоняется до разрешённых двух процентов сначала в большую сторону, а по мере его истирания постепенно сравнивается со скоростью ступеней.

По мере приближения срока технического обслуживания, можно заметить, что поручни по скорости движения начинают даже отставать от ступеней. Это значит, что приводной блок требует замены.

Теперь вы знаете, почему поручни двигаются быстрее ступеней. А самая распространенная версия про спящих людей — не более чем очередная городская байка.

Источник

Эскалатор

Эскалатор (англ. escalator, от лат. scala — лестница) — наклонный конвейер в виде лестницы с непрерывно движущимися ступенями для перемещения людей.

На двух бесконечных цепях, которых находятся под углом 30° к горизонту, расположены ступени, образующие непрерывно движущийся лестничный марш. Ширина лестничного полотна колеблется от 0,5 до 1 м в зависимости от типа эскалатора и его назначения. Вверху и внизу ступеньки выравниваются в горизонтальные площадки, что создаёт благоприятные условия для входа и схода людей. Одновременно со ступенями движутся и перила-поручни.

Содержание

Классификация

Эскалаторы подразделяются на два основных класса — тоннельные и поэтажные.

Тоннельные эскалаторы устанавливаются в длинных наклонных тоннелях — выходах станций метро глубокого заложения. Большая длина таких эскалаторов накладывает особые требования к прочности их конструкции и надёжности тормозов. Для обслуживания таких эскалаторов требуются достаточно широкие балюстрады между лентами.

Поэтажные эскалаторы используются на станциях метро мелкого заложения и в других неглубоких подземных пространствах, в офисных и торгово-развлекательных центрах. Так как к таким эскалаторам обычно имеется свободный доступ, широкие балюстрады им не нужны.

Параметры

Угол наклона эскалатора к горизонту составляет 30°. В этом случае ходовое полотно имеет рациональное соотношение размеров ступени: её высоты (подступи), равной 200 мм, и глубины — площадки (проступи), равной 400 мм. При углах наклона 45° и 60° соотношение размеров ступени не обеспечивает безопасной перевозки пассажиров. Ширина ступени для тоннельных эскалаторов принята равной 1 м, для поэтажных эскалаторов — 0,6 м. Высота эскалаторов по вертикали может быть различной в зависимости от глубины заложения станции. Наибольшая высота подъёма эскалатора ЛТ-2 достигает 65 м. При большей высоте подъёма на поверхность устанавливают последовательно два эскалатора (два марша).

Скорость движения лестничного полотна установлена с учётом обеспечения безопасности входа на эскалатор, выхода с него, а также максимальной производительности по перевозке пассажиров. Она принята равной 0,72; 0,94 и 1 м/с. Дальнейшее увеличение скорости ходового полотна эскалаторов находится в стадии изучения.

Величина ускорения лестничного полотна при пуске и торможении должна обеспечивать безопасность пассажиров, находящихся на эскалаторе. Исходя из этого, ускорение в начальный момент не должно превышать 0,6 м/с² и в процессе пуска — 0,75 м/с², независимо от степени загрузки эскалатора пассажирами. Величина замедления при торможении рабочими тормозами — не более 0,6 м/с² на спуск и не более 1 м/с² на подъём. При торможении аварийным тормозом на спуск величина замедления не должна превышать 2 м/с².

Производительность

Провозная способность (производительность) — это число пассажиров, перевозимых в единицу времени (за 1 час или 15 минут).

- максимальной скорости движения полотна — 0,9 м/c²;

- шаге ступени — 0,4 м;

- числе пассажиров, помещающихся на одной ступени (заполнение эскалаторного полотна), — 2 чел.;

- коэффициенте заполнения ступеней, учитывающем неравномерность заполнения ступеней, — 0,5—0,6

провозная способность эскалатора составляет 8 100 чел./ч.

Эта величина установлена строительными нормами и правилами для расчёта числа эскалаторных лент на станциях метрополитена в зависимости от ожидаемого пассажиропотока. Провозная способность эскалатора не зависит от высоты подъёма, а находится в прямой зависимости от скорости движения и коэффициента заполнения ступеней эскалатора пассажирами.

Подсчёты на основе натурного обследования показывают, что на ряде станций при коэффициенте заполнения ступеней полотна 0,7—0,8 (что не всегда возможно) один эскалатор может перевезти до 10—12 тыс. чел./ч.

При проектировании в выборе числа эскалаторных лент более правильно исходить из условий максимального 15-минутного потока пассажиров в час «пик».

Как правило, на станциях число эскалаторных лент должно быть не менее трёх на каждом вестибюле. На привокзальных станциях, где поступление пассажиров имеет резко неравномерный характер (например, при на прибытии поездов), наклонный ход сооружают на четыре эскалаторные ленты. Четырёхленточные эскалаторные наклоны, как правило, делают также на пересадках с одной линии на другую, где в часы «пик» всегда бывают большие пассажиропотоки.

Эскалаторы систем внеуличного транспорта бывшего СССР

Впервые эскалатор ступенчатого типа был создан в США в 1900 году. В СССР эскалаторостроение развивалось и совершенствовалось одновременно со строительством метрополитенов.

Первые отечественные эскалаторы Э-1 (Н-10) и Н-30-1 были установлены на станциях первой очереди Московского метрополитена в 1935 году.

На второй очереди метрополитена в 1938 году были установлены двухприводные эскалаторы Н-40 высотой до 40 м. С 1941 по 1951 годы выпускались модернизированные варианты этих эскалаторов.

На четвёртой очереди (Кольцевая линия) Московского метрополитена установлены эскалаторы ЭМ-1, ЭМ-4 и ЭМ-5. На этих машинах применена новая кинематическая схема лестничного полотна, новая конструкция приводной группы и поручневой установки.

На первой очереди Петербургского метрополитена установлены эскалаторы ЛТ-1, предназначенные для использования на линиях глубокого заложения. В последующие годы был выпущен новый типовой ряд эскалаторов ЛТ-2, ЛТ-3, ЛТ-4 и ЛТ-5 на высоту подъёма от 5 до 65 м при скорости движения ленты 0,9 м/с и ширине ступени 1 м. Начиная с 1963 года, при высоте подъёма до 7 м устанавливали поэтажные эскалаторы ЛП-6, ЛП-6А и ЛП-6К.

| Тип | Годы выпуска | Завод-изготовитель | Высота подъёма | Мощность | Скорость |

|---|---|---|---|---|---|

| Э-1 | 1934—1935 | «Подъёмник» (Москва) | 10 м | ||

| Н-10 | 1934—1941 | «Красный металлист» (Ленинград) | 7—10 м | 56—65 кВт | 0,75 м/с |

| Н-20 | 1934—1941 | «Красный металлист» (Ленинград) | 10—20 м | 0,75 м/с | |

| Н-30 | 1934—1941 | «Красный металлист» (Ленинград) | 20—30 м | 110 кВт | 0,75 м/с |

| Н-40 | 1934—1941 | «Красный металлист» (Ленинград) | 30—40 м | 2×75 кВт | 0,75 м/с |

| Н-40М | 1942—1960 | Перовский машиностроительный завод | до 40 м | 0,75 м/с | |

| ЭМ-1 | 1952—1966 | Перовский машиностроительный завод | до 14 м | 0,75 м/с | |

| ЭМ-4 | 1952—1966 | Перовский машиностроительный завод | до 43 м | 125—160 кВт | 0,75 м/с |

| ЭМ-5 | 1952—1966 | Перовский машиностроительный завод | до 50 м | 125—160 кВт | 0,75 м/с |

| ЭМ-5,5 | 1952—1966 | Перовский машиностроительный завод | до 55 м | 125—160 кВт | 0,75 м/с |

| ЛТ-1 | 1954—1959 | «Красный металлист» (Ленинград) | до 65 м | 0,9 м/с | |

| ЛТ-2 | 1954—1959 | «Красный металлист» (Ленинград) | 45,2—65 м | 200 кВт | 0,9 м/с |

| ЛТ-3 | 1959—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 25,2—45 м | 125 кВт | 0,9 м/с |

| ЛТ-4 | 1959—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 12,2—25 м | 75 кВт | 0,9 м/с |

| ЛП-6, ЛП-6А ЛП-6К, ЛП-7К | 1959—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | до 6 м | ||

| 1967—1991 | Стахановский машиностроительный завод | ||||

| ЛТ-5 | 1959—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 3,2—12 м | 40 кВт | 0,9 м/с |

| ЭТ-2 | 1978—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 45,2—65 м | 200 кВт | 0,94 м/с |

| ЭТ-3 | 1978—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 30—45 м | 132 кВт | 0,94 м/с |

| ЭТ-4 | 1978—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 15—30 м | 90 кВт | 0,94 м/с |

| ЭТ-5 | 1978—1997 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 3—15 м | 45 кВт | 0,94 м/с |

| ЭТ-6 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | до 7 м | 22 кВт | 0,94 м/с | |

| ЭТ-2М | 1997—2003 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 45,2—65 м | ||

| ЭТ-3М | 1997—2003 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 30—45 м | ||

| ЭТ-4М | 1997—2003 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 15—30 м | ||

| ЭТ-5М | 1997—2003 | Завод имени И. Е. Котлякова (Ленинград) | 3—15 м | ||

| ЭТ-12, ЭТ-12П | ЗАО «ЭЛЭС», ЗАО «ЛАТРЭС» (Санкт-Петербург) | до 12 м | |||

| ЭТ-30 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | до 30 м | |||

| Е25Т | с 2003 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | 3,2—25 м | 30; 55 кВт | |

| Е40Т | с 2003 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | 25—40 м | 90 кВт | |

| Е55Т | с 2003 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | 40—55 м | 110; 132 кВт | |

| Е75Т | с 2003 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | 55—75 м | 160; 200 кВт | |

| Е900Т | с 2003 | ЗАО «ЭЛЭС» (Санкт-Петербург) | 2,5—9,6 м | 7,5; 11; 15; 18,5; 22 кВт | 0,5; 0,65 м/с |

| LE6 | с 2005 | ЗАО «ЛАТРЭС» (Санкт-Петербург) | 1,5—9 м [1] | ||

| ЭС04 | с 2014 | ЗАО «Эс-сервис» (Санкт-Петербург) | 3—12 м | 18,5; 30; 37,5 кВт | 0,75 м/с |

| ЭС03 | с 2014 | ЗАО «Эс-сервис» (Санкт-Петербург) | 3—25 м | 30; 45; 55 кВт | 0,75 м/с |

| ЭС02 | с 2014 | ЗАО «Эс-сервис» (Санкт-Петербург) | 25—48 м | 110 кВт | 0,75 м/с |

| ТК65 | с 2014 | ЗАО «Эс-сервис» (Санкт-Петербург) | 45—65 м | 160 кВт | 0,75 м/с |

| ЭТХ-3/75 | с 2008 | ООО «Конструктор» совместно с ОАО «Кировский завод» (Санкт-Петербург) | 3—75 м | ||

| 2009 | ThyssenKrupp Elevator | 0,5; 0,65 м/с |

Указанные типы эскалаторов различаются высотой подъёма и конструкций основных узлов привода, главного вала, направляющих, ходового полотна, поручневого устройства, натяжной станции, схемой электропривода.

Конструкция тоннельного эскалатора

Ферма эскалатора закреплена в наклонном тоннеле станции на железобетонном фундаменте. Эта сварная металлоконструкция состоит из уголков, швеллеров и полос металлического проката и литья, изготовленных в виде отдельных секций и состыкованных друг с другом болтовыми соединениями или сваркой. На ферме или непосредственно на железобетонном фундаменте размещены основные узлы эскалатора.

Полотно с двумя бесконечными тяговыми цепями огибает наверху тяговые, а внизу — натяжные звёздочки, и катится по направляющим путям металлоконструкции. Привод тяговых звёздочек состоит из электродвигателя, редукторов с дополнительными зубчатыми или цепными передачами и соединительных муфт. Для безопасности и удобства использования эскалатора оборудован входными площадками с гребёнками, опущенными в продольные пазы настилов ступеней, и движущимися с обеих сторон балюстрады поручнями на высоте 0,9—1 м от ступеней. В качестве поручня используется прорезиненная хлопчатобумажная лента с загнутыми краями. Поручни движутся по направляющим пластинам и отклоняющим блокам. Верхние приводные блоки получают вращение через систему цепных передач от вала тяговых звёздочек. Натяжные блоки поручней находятся на наклонной части внутри балюстрады. Перед входными площадками с помощью направляющих путей полотно приобретает горизонтальное положение на длине 0,8—1,2 м, а на наклонной части образует лестницу с углом наклона 30° (для зарубежных эскалаторов до 35°), используемую пассажирами для самостоятельного передвижения при остановке эскалатора.

Полотно эскалатора состоит из ступеней, имеющих стальной каркас, двух основных и двух вспомогательных пластмассовых или стальных обрезиненных (бесшумных) катков, насаженных на оси, и двух тяговых цепей. Пластмассовые реечные настилы расположены горизонтально для всех участков рабочей (наружной) ветви трассы. Пластинчатые втулочно-роликовые тяговые цепи полотна имеют упоры на наружных пластинах. Эти упоры совместно с ограничивающими шинами трассы исключают складывание и падение полотна при маловероятном обрыве тяговых цепей.

Унифицированные отечественные эскалаторы имеют:

- тоннельные — высоту подъёма 10—65 м, ширину ступеней 900—1000 м и скорость 0,75—1 м/с;

- поэтажные — высоту подъёма 5—7 м, ширину ступеней 500—750 мм и скорость 0,4—0,5 м/с.

Привод эскалатора оборудован рабочими и аварийными тормозами. Эскалатор снабжён системой защитных электромеханических устройств, а также средствами автоматического включения и выключения (для поэтажных эскалаторов). Расчётная производительность эскалатора для широких ступеней составляет при скорости 0,5 м/с — 8 000 чел./ч, а при скорости 0,9 м/с — 11 000 чел./ч. Мощность двигателя определяется по сумме сопротивлений от движущихся полотна и поручней по методам, принятым соответственно для пластинчатых и ленточных конвейеров.

Электропривод эскалаторов, как правило, имеет один главный двигатель и один вспомогательный электродвигатель малой мощности, используемый для перемещения ленты с малой скоростью во время ремонтно-наладочных работ. Для станций глубокого заложения в качестве главных применяются промышленные асинхронные электродвигатели с фазной обмоткой мощностью 70—200 кВт, для станций мелкого заложения и переходов — двигатели с короткозамкнутой обмоткой мощностью 14—55 кВт. Мощность двигателей вспомогательного привода составляет 1,1—6,2 кВт. Для большинства типов эскалаторов скорость движения от вспомогательного привода составляет 0,04 м/с. Мощность, требуемая для подъёма одного пассажира на 1 м, составляет, как правило, 250—350 Вт, а расход энергии — 0,1—0,15 Вт·ч.

Источник