Двигатель второй ступени союза

* НОО — низкая околоземная орбита; ССО — солнечно-синхронная орбита; ГПО — геопереходная орбита; ГСО — геостационарная орбита.

Пуски ракет-носителей серии «Союз-2» осуществляются с:

Пуски ракет-носителей «Союз-СТ-А» и «Союз-СТ-Б» — из Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

- Пусковая площадка № 31 на космодроме Байконур (головной разработчик СК — филиал ФГУП «ЦЭНКИ» — НИИ СК), эксплуатируется с 1961 года. С площадки № 31 проводились запуски космических аппаратов серий «Метеор», «Молния», «Прогноз», «Ресурс», «IRS», «Космос». Запуски пилотируемых космических кораблей с этой площадки проводились в 1970-е и начале 1980-х годов, а также с 2012 г. К 2006 году площадка № 31 была модернизирована для проведения пусков ракет-носителей «Союз-2».

- Пусковая установка площадки № 44 космодрома Плесецк также прошла модернизацию для работы с ракетами-носителями типа «Союз-2».

- Стартовый комплекс для пусков ракет-носителей «Союз-СТ» был построен на космодроме Гвианского космического центра. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» по программе ESA был осуществлен в 2011 году.

- 28 апреля 2016 года проведен первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с новой стартовой площадки первого гражданского космодрома России Восточный. Это самый современный российский космодром — в нем воплощены новейшие технические решения.

Так, подготовка к пуску осуществляется с использованием мобильной башни обслуживания закрытого типа. Эта конструкция уникальна для России: в ней 7 ярусов, ее вес 1600 тонн, высота 52 метра. Башня позволяет проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях. Благодаря использованию мобильной башни, люди, обеспечивающие пуск, находятся в значительно большей безопасности и комфорте. В том числе здесь предусмотрена система аварийной эвакуации.

Источник

Движение вверх: космические двигатели «Кузнецова»

9 апреля 2020 года на космодроме Байконур состоялся первый пилотируемый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая доставит корабль «Союз МС-16» с российско-американским экипажем на Международную космическую станцию. Ракета полностью оснащена российскими комплектующими, в том числе маршевыми двигателями РД-107А и РД-108А производства ПАО «Кузнецов». Примечательно, что в состав экипажа вошел космонавт-испытатель Роскосмоса Иван Вагнер, работавший ранее инженером-конструктором в АО «ОДК-Климов».

«Кузнецов» сегодня является единственным предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации , которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники. С 1960-х годов здесь производятся двигатели, с помощью которых человек впервые поднялся в космическое пространство.

«Кузнецовскими» двигательными установками РД-107А/РД-108А и НК-33 оснащаются все ракеты-носители «Союз». Доля предприятия в сегменте ракетных двигателей на российском рынке составляет 80%, а по пилотируемым пускам – 100%. Мир до сих пор не предложил модель космического двигателя, которая бы превзошла советские/российские разработки по стоимости и надежности в эксплуатации. Они до сих пор составляют основу отечественной космонавтики.

От «Гномов» до великанов

История ПАО «Кузнецов» началась в 1912 году, когда в Москве был открыт механический завод французского общества «Гном» (позже − «Гном и Рон») по сборке одноименных авиационных двигателей. В царской России двигатели устанавливались на покупные самолеты и авиатехнику отечественного производства. Моторы «Гном и Рон» поднимали в небо практически все самолеты времен Первой мировой войны, причем всех сторон конфликта.

После революции завод был национализирован и получил обозначение «№2», а после объединения с заводом №4 в 1927 году стал Государственным заводом №24 имени М.В. Фрунзе. Здесь выпускались в серию первые советские двигатели для легкомоторной авиации и один из лучших поршневых двигателей в мире АМ-34. В 1937 году на самолетах АНТ-25 с двигателями АМ-34 советские летчики под командованием Валерия Чкалова совершили легендарный беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США).

Н.Д. Кузнецов

В 1941 году завод эвакуируется в Куйбышев (ныне − Самара) и продолжает производить двигатели для военных самолетов и кораблей. В конце 1940-х − начале 1950-х на заводе осваивается выпуск первого в СССР серийного турбореактивного двигателя ВК-1 конструктора Владимира Климова.

В 1949 году в Куйбышев приезжает конструктор Николай Кузнецов , который возглавляет Государственный союзный опытный завод №2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей. Под его руководством создается 57 оригинальных и модифицированных двигателей марки «НК» для самолетов, ракетно-космических комплексов и наземного применения. В 1996 году предприятию присваивается имя конструктора, а после объединения с другими машиностроительными предприятиями Самары весь комплекс получает имя «Кузнецов».

Выход на новые орбиты

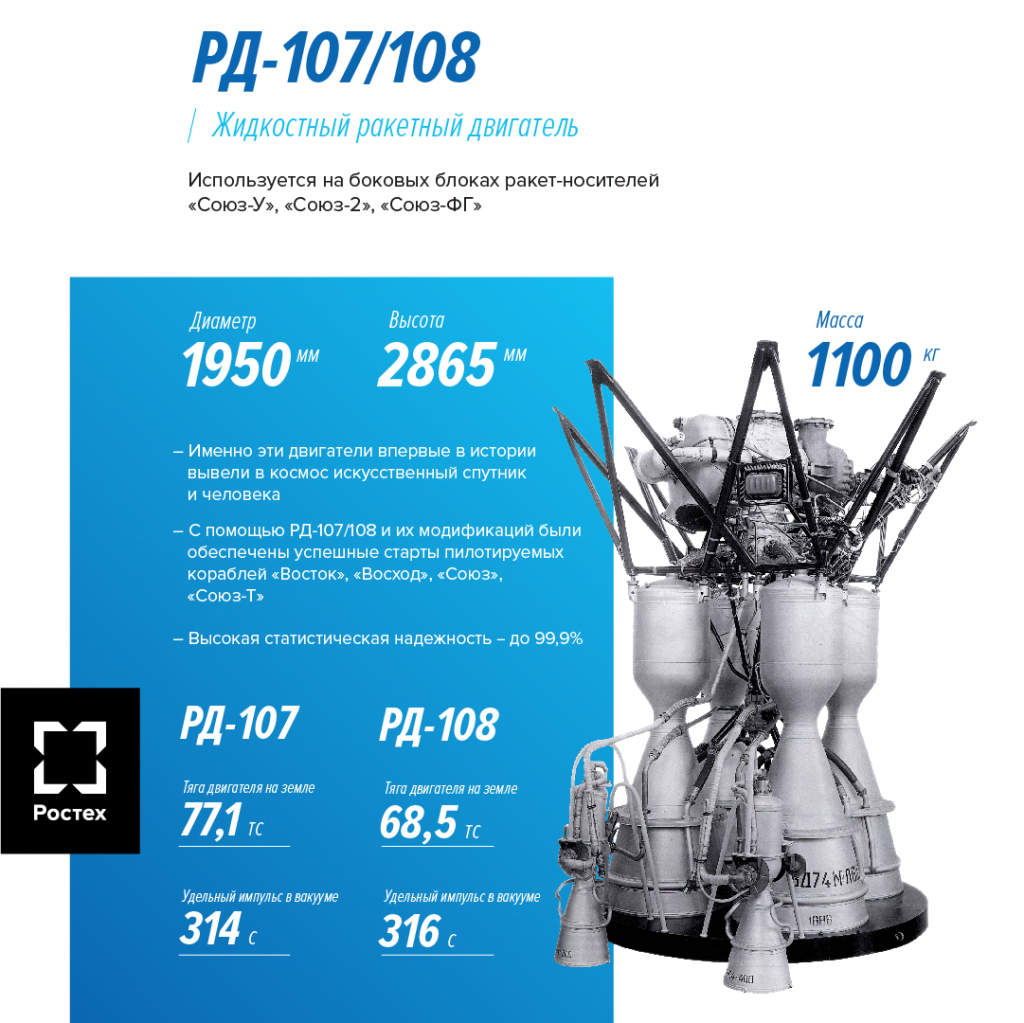

Космическая страница в истории предприятия была открыта в 1958 году, когда самарский завод освоил производство новых двигателей РД-107 и РД-108, разработанных в ОКБ-456 специально для межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Р-7 была жидкостной двухступенчатой ракетой. Первая ступень представляла собой четыре конических боковых блока длиной 19 метров и наибольшим диаметром три метра. На каждом блоке первой ступени были установлены двигатели РД-107. Они располагались симметрично вокруг центрального блока, второй ступени. Каждый двигатель имел шесть камер сгорания, две из которых использовались как рулевые.

Запуск ракеты-носителя «Восток-1» с Юрием Гагариным

В качестве двигателя второй ступени применялся РД-108, конструктивно основанный на РД-107. РД-108 отличался большим количеством рулевых камер и был способен работать дольше силовых установок блоков первой ступени. Запуск двигателей первой и второй ступени производился одновременно во время старта на Земле при помощи пирозажигательных устройств в каждой из 32 камер сгорания.

Конструкция Р-7 оказалась настолько удачной и надежной, что на ее основе было создано целое семейство ракет-носителей. Они подняли в космос первый искусственный спутник Земли, корабль «Восток» Юрия Гагарина, отправили в полет межпланетные станции для изучения Луны и космического пространства. С помощью двигателей РД-107 и РД-108 и сегодня доставляют на орбиту российских космонавтов, американских астронавтов и космических туристов из разных стран.

РД-107/108: двигатель-рекордсмен

С 1960 года РД-107/РД-108 продолжает совершенствоваться, создаются новые модификации. К настоящему времени были проведены работы по модернизации базовых двигателей РД-107 для первой ступени (основные модернизации – двигатели 8Д74, 8Д728, 11Д511 и 14Д22) и двигателей РД-108 для второй ступени (основные модернизации – двигатели 8Д75, 8Д727, 11Д512 и 14Д21) – всего 18 модификаций для различных программ.

Двигатель РД-107/РД-108 уже поставил свой космический рекорд по долголетию. Конечно, когда-нибудь и его время пройдет, но еще сегодня ему нет альтернативы во всем мире. В наши дни все космонавты, не только российские, добираются до МКС благодаря этим двигателям. Когда в 2011 году эксплуатация американских шаттлов прекратилась, «Союзы» с двигателями РД-107/РД-108 остались единственным средством доставки на МКС астронавтов NASA и Европейского космического агентства.

9 апреля этого года с космодрома Байконур впервые с космонавтами на борту стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она доставит корабль «Союз МС-16» с российско-американским экипажем на Международную космическую станцию. Ракета полностью оснащена российскими комплектующими, в том числе маршевыми двигателями РД-107А и РД-108А производства ПАО «Кузнецов». Всего же за все время серийного производства с помощью двигателей РД-107, РД-108 и их модификаций выполнено более 1900 запусков космических кораблей.

Трансляция запуска «Союз МС-16». Видео: Россия-24

НК-33: возвращение «лунного» двигателя

В 1960-е годы после первых успехов в освоении космоса СССР включается в «лунную» гонку. Советские ученые разрабатывают сверхтяжелую ракету для полета на Луну. Фантастический по масштабам проект реализовывается силами многих КБ. Для создания двигателя, который смог бы доставить космонавтов на Луну и вернуть их обратно, разработчик ракеты Сергей Королев выбирает Государственный союзный опытный завод №276. Здесь под руководством Николая Кузнецова создается жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) НК-15 для первой ступени ракеты-носителя Н1.

В процессе летных испытаний двигатели дорабатываются до модели НК-33 и разрабатываются модификации для всех четырех ступеней ракеты − НК-15В (НК-43), НК-19 (НК-39), НК-21 (НК-31). Коллектив Кузнецова смог создать высокоэффективный и простой в эксплуатации двигатель. Главным преимуществом НК-33 стал минимальный вес к тяге и чрезвычайная надежность, подтвержденная многократными испытаниями. НК-33 стал первым в мире двигателем в своем классе, выполненным по замкнутой схеме, работающим на компонентах кислород-керосин и предназначенным для многократного применения.

Фото: ПАО «Кузнецов»

Как известно, американцы опередили Советский Союз в высадке на Луну, и в 1974 году отечественная «лунная» программа была свернута. Более сотни уже изготовленных двигателей НК-33 и НК-43 подлежали уничтожению. Однако Кузнецов пошел наперекор властям и сохранил свое детище, законсервировав и спрятав двигатели на предприятии под Куйбышевым.

В 1990-е годы, когда система госзаказа рушилась на глазах, многие оборонные предприятия находились в режиме выживания. Государство дало им «зеленый свет» на самостоятельную международную торговлю. Здесь и получила продолжение история двигателей НК-33. Извлеченные Николаем Кузнецовым из запасников, они с большим успехом были продемонстрированы широкой публике и привлекли внимание иностранцев.

Зарубежные специалисты поразились оригинальности конструкции НК-33. Созданный КБ − разработчиком авиационных двигателей, он даже внешне сильно отличался от своих ракетных собратьев. Другой особенностью НК-33 была высочайшая надежность. Огромные ресурсы позволили Кузнецову на этапе испытаний выработать около 100 двигателей. Один из образцов НК-33 проработал на стенде более 4 часов, при том что расчетное время работы двигателя в космосе – около 200 секунд. Особенно двигателем заинтересовались американцы, которые затем выкупили часть сохранившихся НК-33 для своей космической программы.

Старт ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Фото: Роскосмос

Работа американцев по доводке двигателей велась совместно с самарскими специалистами. Параллельно проводились отечественные опытно-конструкторские работы по модернизации НК-33 и его адаптации к современным условиям. В 2012 году после испытаний было принято решение использовать ЖРД НК-33 в качестве маршевого двигателя для первой ступени ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». В 2013 году «кузнецовский» двигатель спустя 40 с лишним лет после его создания поднялся в небо – первые полеты совершили и американская, и российская ракеты. Современная модификация НК-33А сегодня используется для запуска ракет «Союз-2-1в» и продолжает совершенствоваться.

События, связанные с этим

Ту-155: начало криогенной авиации

Петр Брацлавец: создатель космического телевидения

Источник

Ракета-носитель «Союз-2.1а»: технические характеристики

Российская ракета-носитель (РН) «Союз-2.1а» — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя «Союза-У», успешно эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.

РН «Союз-2.1а» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.

Разрабатывалась в соответствии с постановлением правительства РФ от 1992 года, а также в соответствии с требованиями тактико-технического задания, утвержденного в 1995 году командующим Военно-космическими силами РФ и генеральным директором Российского авиационно-космического агентства, и была призвана заменить все типы РН на базе ракеты Р-7А, выпускавшиеся прежде. Создавалась с опорой только на промышленную базу России.

Головным разработчиком и изготовителем является Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара).

При разработке РН «Союз-2-1а» особое внимание было уделено обеспечению максимальной преемственности с прототипом, однако некоторые корпусные элементы всех ступеней были усилены без изменения принципиальной конструктивной схемы. По-иному были размещены приборы и кабельная сеть системы управления на боковых и центральном блоке. Блок третьей ступени сохранил габариты прототипа, однако для оптимизации массы заправляемых компонентов топлива изменена конфигурация баков, а также по-новому размещены элементы систем телеизмерений и внешнетраекторных измерений.

Центральным направлением модернизации ракеты стало создание принципиально иной цифровой системы управления, которая разработана на основе современных принципов управления и новой отечественной элементной базы. В качестве главного звена системы управления РН «Союз-2-1а» используется быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Кроме новой цифровой системы управления, обеспечивающей высокоточное выведение полезных нагрузок, на РН «Союз-2.1а» были установлены двигатели с усовершенствованными форсуночными головками на первой и второй ступенях, внедрена новая система телеизмерений. Это позволило повысить точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, а также использовать сборочно-защитный блок с головным обтекателем диаметром 4,11 метра и длиной 11,43 метра, что дало увеличение зоны размещения полезного груза. В результате масса выводимого полезного груза РН «Союз-2.1а» на низкую орбиту высотой 200 километров по сравнению с ракетой-носителем «Союз» увеличилась на 250-300 килограмм.

Ракета-носитель «Союз-2-1а» состоит из трех ступеней и выполнена по схеме с параллельным отделением боковых ракетных блоков в конце работы первой ступени и поперечным отделением ракетного блока второй ступени по окончании его работы. На первом этапе полета работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором, после отделения боковых блоков, только двигатель центрального блока.

Двигатели боковых блоков работают в течение 118 секунд после старта, после чего отключаются. После этого боковые блоки отделяются от центрального блока и сбрасываются.

Вторая ступень (центральный блок) состоит из хвостового отсека, в котором установлен двигатель однократного включения. Номинальное время работы двигателя центрального блока составляет 280-290 секунд.

Запуск двигателей центрального и боковых блоков производится на Земле, что даёт возможность контролировать их работу в переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это обеспечивает повышение безопасности эксплуатации.

Третья ступень, состоящая из переходного отсека, бака горючего, бака окислителя, хвостового отсека и двигателя, установлена на центральном блоке и соединена с ним с помощью ферменной конструкции.

Маршевый двигатель третьей ступени включается примерно за две секунды до отключения центрального блока. Газы, истекающие из сопел двигателя третьей ступени, непосредственно отделяют ступень от центрального блока. После отключения двигателя и отделения космического аппарата или разгонного блока с космическим аппаратом, третья ступень выполняет маневр увода путем открытия дренажного клапана в баке горючего.

На первой и второй ступенях установлены жидкостные ракетные двигатели РД-107А и РД-108А разработки НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко, на третьей — четырехкамерный РД-0110 Конструкторского бюро химавтоматики.

В качестве компонентов ракетного топлива маршевых двигательных установок РН используются экологически чистый окислитель — жидкий кислород и слаботоксичное углеводородное горючее Т-1 (керосин).

Технические характеристики:

Максимальная длина — 46,3 м

Стартовая масса — 311,7 т

Масса РН (без головной части) — 303,2 т

Масса конструкции РН (без головной части) — 24,4 т

Масса компонентов топлива — 278,8 т

Масса выводимой полезной нагрузки:

на низкую околоземную орбиту (Н = 200 км) — 7480 кг,

на солнечно-синхронную орбиту (Н = 820 км) — 4350 кг,

на геопереходную орбиту (4 V = 1500 м/с) — 2780 кг,

на геостационарную орбиту (Н = 36000 км) — 1300 кг

Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2-1а» были успешно начаты 8 ноября 2004 года пуском с космодрома Плесецк, а 19 октября 2006 года осуществлен первый коммерческий пуск ракеты-носителя с европейским метеорологическим космическим аппаратом «Метоп». После этого проходили летные испытания ракеты-носителя. Было проведено несколько пусков с космодромов «Плесецк», «Байконур» и с Гвианского космического центра в Куру.

В конце августа 2015 года специалисты РКЦ завершили испытания ракеты-носителя, а в начале сентября она была отправлена на космодром «Восточный».

В конце декабря 2015 года Госкомиссия приняла решение об окончании летных испытаний ракеты-носителя «Союз-2.1а» и передачи ее в штатную эксплуатацию Минобороны и Роскосмосу.

Для запуска с космодрома «Восточный» РН «Союз-2.1а» была доработана и модернизирована. В модернизированной версии ракеты предусмотрены специальные отводы паров жидкого кислорода за пределы мобильной башни обслуживания, которая используется на стартовом комплексе «Восточного», проведена модернизация бортовой вычислительной машины, которая стала более современной, производительной и менее габаритной.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Источник