Турбинная ступень

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ОСЕВОЙ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

радиально-осевые, диагональные и др. Однако в крупных энергетических паровых турбинах за редким исключением используются ступени осевые или с небольшим отклонением от строго осевого направления. Поэтому в дальнейшем, за исключением § 3.7, рассматриваются только осевые ступени.

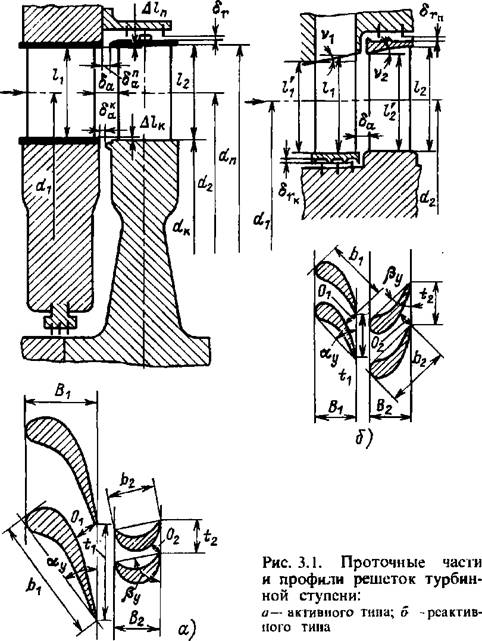

В ступени турбины работа расширения пара преобразуется в кинетическую энергию потока, а последняя — в механическую энергию. Рассмотрим это преобразование применительно к одной из ступеней осевой турбины (рис. 3.1).

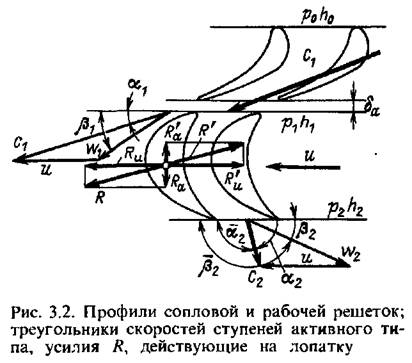

Поток пара, вышедший со скоростью с, из сопловЬй решетки, проходит зазор 5а, отделяющий неподвижные сопловые лопатки от рабочих, и вступает в каналы рабочей решетки (рис. 3.2).

При обтекании рабочей решетки пар в общем случае дополнительно расширяется от давления р 1 в зазоре между

сопловой и рабочей решеткой до давления р2 за рабочими лопатками. Одновременно поток пара в рабочей решетке меняет направление. При этом происходит передача кинетической энергии потока рабочим лопаткам ступени.

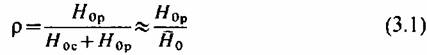

Отношение теплового перепада Н0р к теплоперепаду ступени от параметров торможения

называется степенью реактивности. Если степень реактивности ступени равна нулю и в каналах рабочих лопаток

не происходит дополнительного расширения пара, то такая ступень называется чисто активной. Когда степень реактивности невелика (до 0,2— 0,25), то ступень принято также называть активной, причем иногда указывают, что это активная ступень с небольшой степенью реактивности. Если степень реактивности значительна (0,4—0,6), то ступень называется реактивной.

В некоторых случаях давление р] может оказаться несколько меньшим, чем р2- При этом в каналах рабочей решетки происходит повышение давления, теплоперепад Н0р и степень реактивности р оказываются отрицательными. Отрицательная степень реактивности означает диффузорное

течение в рабочей решетке, что приводит к увеличению потерь энергии ^р. Поэтому следует ее избегать. Чаще всего отрицательная реактивность возникает в корневых сечениях рабочей решетки, а также при некоторых режимах, отличающихся от расчетного.

равный дуге гсобт. В большинстве случаев угол собт невелик, так что с достаточной степенью приближения можно им пренебречь.

Направление относительной скорости и>2 пара при выходе из лопаточного канала определяется углом выхода из рабочей решетки р2.

Относительная скорость и>2 может быть меньше или больше скорости н^. Под влиянием расширения пара в рабочей решетке происходит ускорение парового потока в его относительном движении. С другой стороны, потери при обтекании рабочей решетки вызываТот уменьшение скорости н2. В чисто активной ступени при р = 0 скорость и?2 всегда меньше и,, поскольку пар не приобретает ускорения, а потери имеют место.

Абсолютная скорость выхода пара из каналов рабочих лопаток определяется как сумма векторов относительной скорости уу2 и окружной скорости и2 и обозначается с2* Графически с2 находится из выходного треугольника скоростей, показанного на рис. 3.2.

Поворот и ускорение струи пара в криволинейных каналах рабочей решетки происходят под влиянием следующих усилий, действующих на паровую струю: во-первых, струя пара испытывает реактивное усилие стенок канала, образованного рабочими лопатками; во-вторых, пар, заполняющий канал, испытывает разность давлений р1—р2 при входе в канал и выходе из него. Если обозначить через Кг равнодействующую тех усилий, с которыми лопатки действуют на паровую струю, то струя пара развивает на лопатках усилие Л, равное, но прямо противоположное усилию Я (рис. 3.2).

При расчетах турбины обычно определяют проекции этого усилия на направление окружной скорости Ки и на перпендикулярное к ней осевое направление Ка.

Для того чтобы найти окружное усилие 7?ц, развиваемое потоком пара на лопатках ступени в направлении их движения, определим сначала равное, но противоположно направленное усилие Ки, с которым лопатки действую! на струю протекающего пара.

Это усилие может быть найдено на основании уравнения количества движения, записанного для оси и при массовом расходе пара, равном С, кг/с:

В выражениях (3.2) и (3.3) ! определим из треугольника скоростей (рис. 3.4).

Общее уравнение сохранения энергии (2.9), которое было использовано при выводе формулы (2.12), может быть применено также и к потоку пара в рабочей решетке. Однако в этом случае входящая в выражение (2.9) работа /,=#„, развиваемая потоком пара, не должна приниматься равной нулю, так как при протекании пара в рабочей решетке часть энергии пара преобразуется в механическую работу.

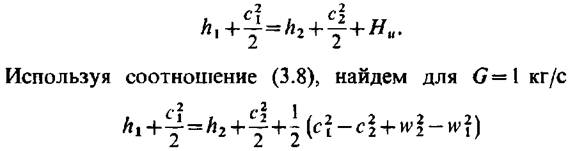

Применяя обозначения рис. 3.2 и 3.4 и предполагая, что в рабочей решетке пар расширяется от давления р^ до давления р2, напишем уравнение сохранения энергии при отсутствии теплообмена:

Отметим, что выражение (3.11) и другие, записанные на его основе, относятся к рассматриваемому частному случаю их=и2 = и. Если и^фиг, то вместо (3.11) следует написать

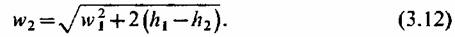

Из равенства (3.11) находим относительную скорость выхода пара:

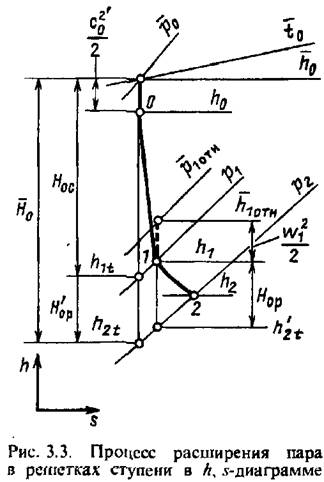

Формулу (3.12) можно получить и другим путем, если ввести условные параметры торможения в относительном движении (см. /?1оти и Л1отн на рис. 3.3):

Если бы течение пара в рабочей решетке происходило без потерь, то расширение пара шло бы по изоэнтропе. Обозначая в этом случае относительную скорость выхода пара через и>2|, напишем для этого теоретического случая

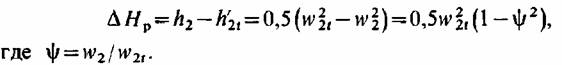

В действительности из-за потерь в рабочей решетке относительная скорость выхода пара и>2 меньше, чем и>2г а к2 выше, чем к21. Вычитая из уравнения (3.14), записанного для изоэнтропийного течения, уравнение (3.11), находим разность

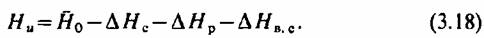

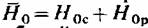

С другой стороны, работу парового потока можно подсчитать, вычитая из располагаемой энергии ступени потери, возникающие при протекании пара в отдельных элементах ступени. Располагаемой энергией ступени для С= 1 кг/с является ее располагаемый теплоперепад от параметров торможения (рис. 3.3)

а потерями — потери при обтекании сопловой Д#с и рабочей А Яр решеток, а также потери с выходной скоростью

Так как пар покидает ступень со скоростью с2 (рис. 3.2 и 3.4), которая в данной ступени не используется. Тогда

Следует подчеркнуть, что учитывались только те потери энергии в ступени, которые непосредственно связаны с течением пара в ее проточной части. Найденная ранее согласно (3.9) мощность ступени Nи, кВт, равная также

(где С—в кг/с, аЯ„ — в кДж/кг), называется мощностью на лопатках турбинной ступени (окружной мощностью). Кинетическая энергия, потерянная при обтекании паром сопловой и рабочей решеток, а также с выходной скоростью, древращается в теплоту и может быть учтена при построении процесса в Л, ^-диаграмме. На рис. 3.5, а детально изображен весь тепловой процесс в турбинной ступени в Л, ^—диаграмме.

Источник

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТУРБИН. ТИПЫ СТУПЕНЕЙ

Особенности турбинного двигателя.Турбина представляет собой ротационный тепловой двигатель лопаточного типа.

Действие турбины основано на непрерывном преобразовании тепловой (потенциальной) энергии рабочего тела в кинетическую, с последующим преобразованием энергии движущейся струи в механическую энергию вращающегося вала.

Основные особенности турбины — двойное преобразование энергии, непрерывность рабочего процесса, получение вращательного движения без кривошипно-шатунного механизма.

Непрерывность рабочего процесса в турбине и ротационный принцип действия облегчают конструкцию турбин и обеспечивают отсутствие трения в частях (за исключением подшипников вала).

Типы ступеней

По способу преобразования энергии турбины делятся на активные, реактивные и со ступенями скорости.

Турбины, в которых преобразование потенциальной энергии в кинетическую происходит только в неподвижных аппаратах (соплах), называются активными, а турбины, где преобразование энергии происходит также в неподвижных аппаратах и на рабочих лопатках,— реактивными.

В случаях, когда преобразование энергии происходит в основном в неподвижных аппаратах и частично в рабочих, турбина работает с некоторой степенью реактивности.

Комплект, состоящий из сопл (направляющих лопаток) и рабочих лопаток, называется ступенью турбины; совокупность ступеней образует ее проточную часть.

Рис. 1.1. Схема одноступенчатой активной турбины

На рис. 1,1 схематически представлена одноступенчатая активная турбина. В корпусе 1 расположено одно или несколько сопл 2, рабочие лопатки 3 жестко закреплены на диске 4, который посажен на вал 5, вращающийся в подшипниках 6. В месте выхода вала из турбины установлены уплотнения 7. В нижней части рисунка дано развернутое на горизонтальную плоскость сечение сопл и рабочих лопаток.

Как видно из рисунка, оси сопл расположены под некоторым углом к плоскости диска.

В верхней части рисунка представлен график изменения параметров рабочего тела (давления р и абсолютной скорости с) при прохождении им проточной части турбины.

Очевидно, что в соплах имеют место падение давления и рост скорости пара; на рабочих лопатках кинетическая энергия пара преобразуется в механическую, в результате чего уменьшается скорость. Давление пара перед рабочими лопатками и за ними одинаково.

При прохождении пара между рабочими лопатками на их вогнутой поверхности создается повышенное давление, на выпуклой — пониженное. Возникает вращающее усилие, которое совершает механическую работу.

Активная турбинная ступень

В активной турбине (рис. 43) свежий пар с начальными параметрами: давлением p0 температурой t0 абсолютной скоростью

С этой скоростью пар поступает в каналы, образованные рабочими лопатками. В каналах рабочих лопаток происходит изменение направления движения потока пара без его расширения.

Абсолютная скорость пара на выходе из каналов рабочих лопаток (сечение 2) уменьшается до величины выходной скорости

В результате обтекания рабочих лопаток и поворота потока пара возникает сила, направленная от вогнутой поверхности лопатки в сторону выпуклой, передающаяся через диск на вал и создающая крутящий момент на валу турбины. Диск турбины приходит во вращение, при этом рабочие лопатки на среднем диаметре движутся с окружной скоростью

На диаграмме

Разность значений энтальпии в начальной и конечной точках при изоэнтропном расширении пара представляет собой располагаемый (изоэнтропийный) теплоперепад в сопловом аппарате –

В реальных условиях при движении пара через проточную часть турбины неизбежны потери энергии. Процесс расширения пара в этом случае не является изоэнтропным, а точка, характеризующая действительные параметры пара за соплами –

В каналах рабочих лопаток активной турбины расширения пара не происходит, поэтому значения давлений пара на входе в каналы рабочих лопаток и на выходе из них одинаковы.

На диаграмме

Рис. 43. Принцип действия и процесс расширения пара в активной турбинной ступени.

Пар, выходящий из каналов рабочих лопаток, обладает конечной скоростью

Действительные параметры пара на выходе из турбины характеризуются точкой

Источник