- Феодальная лестница

- Что такое феодальная лестница. Кто входил в феодальную лестницу?

- Новый способ производства

- Иерархичность средневекового общества

- Принципы мироустройства Европы

- Этнические различия системы

- Взаимосвязь социально-экономических процессов

- Что такое феодальная лестница?

- Содержание статьи

- Когда сложился феодализм

- Как была устроена система феодальной лестницы

- Феодальная лестница

- Содержание

- Вассалитет в Западной Европе

- Вассалитет в Средней Азии

- Вассалитет в Японии

- Вассальные государства

Феодальная лестница

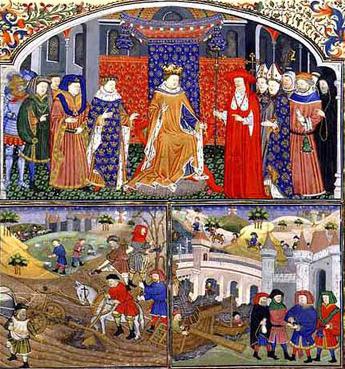

В Средние века в Европе сложился феодализм — общественный строй, в котором имелись два класса: феодалы и зависимые крестьяне. Особая система взаимоотношений вассалов получила название вассальной. Отношения старшинства и подчинения между вассалами и сеньорами складывались наподобие лестницы.

Поэтому порядок взаимного подчинения феодалов, при котором король являлся сюзереном для крупных феодалов, в поте лица крупные для средних, а те в свою очередь для мелких, историки называют феодальной лестницей. Верхнюю ступень на этой лестнице занимал король, ниже располагались герцоги и графы, ещё ниже — бароны, а на самой нижней ступени находились простые, то есть нетитулованные, рыцари. Зависимые крестьяне не имели к этой лестнице никакого отношения. Для них все перечисленные лица были господами, или сеньорами, на которых крестьяне были обязаны гнуть спину от зари и до зари.

Отношения вассалитета сложились в VIII—IX вв. во Франкском королевстве и окончательно оформились, когда король Людовик I Благочестивый (814-840) повелел, чтобы каждый из его подданных был чьим-то «человеком». Король, считавшийся вассалом папы римского или даже самого Бога, жаловал землю своим вассалам — герцогам и графам, те — баронам, а бароны — простым рыцарям. За это вассал был обязан помогать своему сюзерену советом, служить в его войске (обычно 40 дней в году), а если сюзерен оказался в плену, то приложить все усилия для его выкупа. В свою очередь сеньору полагалось оказывать вассалу защиту и покровительство.

Герцоги и графы имели право чеканить собственную монету, собирать на подвластных землях налоги, вершить суд и принимать иные решения вне зависимости от воли короля, который в эпоху феодальной раздробленности был лишь «первым среди равных». Во многих странах континентальной Европы действовало правило «вассал моего вассала — не мой вассал», по которому непрямой вассал короля не был обязан ему подчиняться.

В Англии утвердился иной порядок: король как верховный собственник всей земли принимал присягу на верность от всех феодалов, и все они были обязаны исполнять его волю. Отношения между сеньором и вассалом закреплялись принесением присяги на верность и совершением оммажа — символической церемонии, оформлявшей заключение вассального договора.

Источник

Что такое феодальная лестница. Кто входил в феодальную лестницу?

Феодализм как закономерная ступень развития человеческого общества занимает важное место в истории. Система появилась на закате античности и просуществовала в некоторых странах вплоть до девятнадцатого века.

Новый способ производства

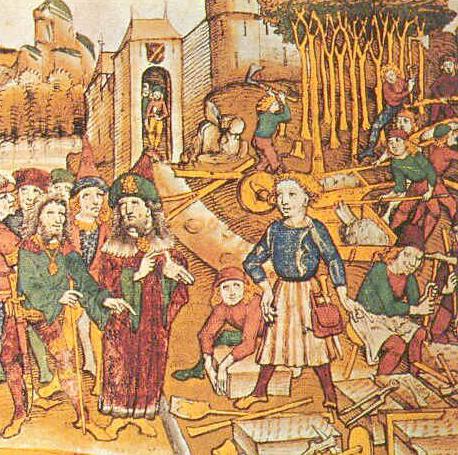

Итак, феодальная система, пришедшая на смену рабовладельческому строю, была по определению прогрессивнее. Наиболее динамичная часть средневекового общества — воины и князья — захватывали плодородные свободные земли, превращая их в свою собственность. Ее базой стало крупное земельное владение, которое делилось на две части: господская с усадьбой и населенные пункты с зависимыми крестьянами. Часть владения, принадлежавшая хозяину, называлась «доменом». При этом выделялся особый домен правителя страны, которым он был волен распоряжаться по своему усмотрению. Сюда, помимо пахотных земель, также входили леса, луга, водохранилища.

Большие размеры поместья позволяли изготавливать все необходимое для жизни, поэтому эта экономическая система носила замкнутый характер, а в истории получила название «натуральное хозяйство». Те товары, которых в хозяйстве не хватало, могли быть получены в результате обмена с другим феодальным поместьем. Крестьяне, проживающие в нем, были лично несвободными и обязаны нести определенный перечень повинностей в пользу господина.

Иерархичность средневекового общества

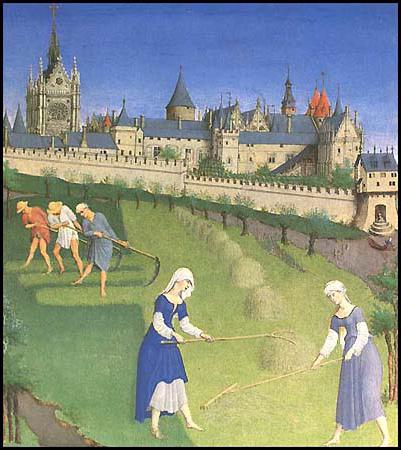

Так складывалась феодальная лестница, то есть такое положение социальных групп, которое демонстрировало их статус в обществе. Это своеобразная пирамида, на вершине которой находился верховный правитель, первый феодал страны – князь или король (в зависимости от государства).

Так каковы различия феодальной лестницы? Они достаточно просто объяснимы. У монарха были верные помощники, которым полагалась плата за службу. Если на ранних этапах глава государства разрешал им собирать налоги с населения и оставлять их часть себе в качестве платы, то позднее система усовершенствовалась. Теперь правитель из своего домена даровал своим слугам – вассалам — земельный надел, заселенный зависимыми категориями населения.

Земельное владение было наследственным, однако верховное право на него принадлежало сюзерену, поэтому в случае измены вассала он мог отобрать поместье. У крупных подданных короля также были слуги, которых необходимо было содержать. Феодалы из собственных имений даровали им земельные участки с определенным количеством крепостных крестьян. Размеры этих наделов зависели от важности этого человека для сюзерена.

Наконец, на нижней ступени феодального сословия находились простые рыцари, которые уже не имели возможности наделять слуг землей. А в основании пирамиды находился «двигатель» всей этой системы – крепостные крестьяне. Таким образом, те, кто входил в феодальную лестницу, были основными сословиями средневекового общества.

Принципы мироустройства Европы

Феодальная лестница, или (по-другому) иерархия, была жесткой структурой. В ней практически отсутствовала любая мобильность. Родившись крепостным, человек им и умирал, возможность изменить свое социальное положение была минимальной. Это придавало средневековому обществу определенную стабильность, граничащую с застоем.

Развитие феодализма практически идентично во всех странах. Первоначально создавалось обширное государство, которое представляло собой конгломерат различных по уровню племен и племенных объединений. Затем эти территории в рамках единого суверенитета получали определенную помощь, росли, укреплялись, что впоследствии привело к их нежеланию подчиняться верховному правителю. Бывшие крупные державы превращались в «лоскутное одеяло», сотканное из разных по размеру и развитию графств, княжеств и прочих феодальных единиц.

Так начинается период распада единого некогда государства. Крупные натуральные хозяйства эпохи феодализма имели и свои преимущества. Так, хозяину было невыгодно разорение собственных крестьян, он их поддерживал различными способами. Но это имело и обратный эффект — усиливалось закрепощение населения.

Отношения иммунитета предполагали право полного сюзеренитета, что означало для крестьян одновременно и защиту, и подчинение. И если в начале личная свобода оставалась за ними в полной мере, то постепенно они ее теряли взамен стабильного существования.

Этнические различия системы

Средневековая феодальная лестница имела свои национальные нюансы. Толкование вассально-сеньориальных отношений было различным, скажем, во Франции и Англии. Развитие их на британском полуострове шло более медленными темпами, чем в континентальной Европе. Поэтому полноценная феодальная лестница в Англии сложилась окончательно к середине двенадцатого века.

Проводя сравнительную характеристику этих двух стан, можно выделить общее и особенное. В частности, во Франции действовало правило «вассал моего вассала — не мой вассал», что означало исключение взаимоподчинения в феодальной иерархии. Это придавало определенную стабильность обществу. Но в тоже время многие землевладельцы понимали это право слишком буквально, что порой приводило к конфликту с королевской властью.

В Англии действовало диаметрально противоположное правило. Именно в результате запоздалого феодального развития здесь действовала норма «вассал моего вассала — мой вассал». В реальности это означало, что все население страны должно подчиняться монарху, вне зависимости от сеньориальной принадлежности. Но в общем феодальная лестница во всех странах выглядела примерно одинаково.

Взаимосвязь социально-экономических процессов

В целом классический феодализм сменился периодом феодальной раздробленности, в который Европа погрузилась с десятого века. До тринадцатого века шел процесс постепенной централизации и создания национальных государств на базе уже новых условий. Феодальные отношения видоизменялись, однако сохранялись в Европе до 16-17 веков, а если брать в расчет Россию, то и вовсе практически до 19 века.

Процесс централизации, начатый на Руси также в 13 веке, был прерван нашествием монгольских завоевателей, что и вызвало такое продолжительное существование феодальных пережитков в нашей стране. Лишь после отмены крепостного права в 1861 году Россия встала на капиталистический путь развития двумя ногами.

Источник

Что такое феодальная лестница?

Содержание статьи

Когда сложился феодализм

Феодализм – строй, который включал в себя 2 класса: феодалов и зависимых крестьян. Появился он в средневековье в Европе. Такая система имела название «вассальная». Смысл отношений между феодалами и их подчинёнными напоминал лестницу со ступеньками.

Вассалитет был образован в период с седьмого по девятый века во Франкском королевстве. Оформился он полностью только тогда, когда Людовик Благочестивый захотел, чтобы все его поданные были чьими-то «людьми». Король в те времена считался вассалом самого римского папы, главы католической церкви.

Основа феодальной лестницы заключалась в том, что вассал раздавал государственные земли во временное пользование своим поданным и приближенным. Вассалами короля были герцоги и графы. Они же, в свою очередь, считали своими вассалами баронов, а те – простых рыцарей. За такую щедрость, как землю, вассал обязан был во всем слушаться своего господина, быть на счету в войске и защищать честь сюзерен. Если господин попадал в плен, вассал обязан был выкупить своего сеньора.

Фактически, вассал должен был делать все во благо хозяину. Господин, в свою очередь, обязан был покрывать и опекать своего вассала.

Как была устроена система феодальной лестницы

Вершину лестницы занимал король. Ниже его были расположены герцоги и графы. Ещё ниже них располагались бароны. Самую низкую ступень занималирыцари, которые не имели титула. Главной особенностью являлось то, что крестьяне никак не могли попасть в эту лестницу и не имели к ней никакого отношения.

Все, кто входил в феодальную лестницу, для крестьян были сеньорами. На них приходилось работать. Для крестьян это было принуждение, так как из-за феодалов не хватало времени на собственные небольшие участки земли. Строгий феодал пытался взять все, что только можно взять от своих подопечных, поэтому возникал крестьянские бунты и восстания. Высшие же слои средневекового общества приняли эту систему и были ей даже довольны.

Графы и герцоги обладали правом чеканить собственные деньги, то есть монеты. Они могли собирать налоги на тех землях, которые принадлежали им. Кроме того они обладали правами вершить суд и принимать некоторые решение без воли короля.

В некоторых европейских странах было такое правило: «Вассал моего вассала – не мой вассал».

Если рассматривать Англию, то в те времена там были немного другие законы. Королю принадлежали все земли государства и не только они. Он принимал присягу на верность от всех феодалов государства. Все феодалы должны были делать то, что желает король и исполнять его прихоти. Отношения между сеньором и вассалом закреплялись тем, что вассал приносил присягу на верность своему сеньору. Он совершал оммажа. Оммажа – это, в своем роде, церемония, которая оформляла зависимость человека от сеньора.

Источник

Феодальная лестница

Вассалите́т (фр. vassalité , от лат. vassus — «слуга») — система иерархических отношений между феодалами.

Состоит в личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов, голдовников [1] ) от других (сеньоров, сюзеренов). Широко была распространена в средневековой Западной Европе [2] .

Содержание

Вассалитет в Западной Европе

Система западно-европейского вассалитета сформировалась в VIII—IX веках во Франкском королевстве и закрепилась в IX веке, когда франкский король Карл Лысый издал «Мерсенский капитулярий», по которому каждый свободный крестьянин должен был стать чьим-то «человеком» [3] , первоначально земли передавались вассалу пожизненно, за исключением тех случаев, когда договор разрывался одной из сторон, что чаще всего вело к лишению феода [4] . Однако, к X веку вассалы получили право оставлять наделы в наследство своим родственникам. Система вассалитета состояла в иерархическом подчинении феодалов друг другу. Во главе всех феодалов в государстве был верховный сюзерен, обычно король, он мог пожаловать землю (феод, лен, фьеф) своим вассалам — которые, в свою очередь, делили земли на маленькие участки и раздавали своим вассалам, эта «лестница соподчинения» продолжалась до получения земли рыцарями, которые уже не имели собственных вассалов и управляли непосредственно крестьянами. Вассал был обязан состоять в совете при своем господине, нести воинскую повинность в войске сюзерена (обычно 40 дней в году), защищать границы его владений, а также в случае поражения выкупать господина из плена. Сеньор был обязан защищать своего вассала от военного нападения [4] .

Крупные феодалы имели по отношению к королю довольно большие вольности. По иммунитетной грамоте они могли сами собирать на подвластных землях налоги, вершить суд и принимать иные решения вне зависимости от короля. Многие герцоги и графы могли чеканить свою монету.

Отношения между сеньором и вассалом закреплялись принесением клятвы верности и совершением соответствующего ритуала (коммендация, позднее — оммаж), во время которого вассал вкладывал свои ладони в ладони сеньора, а тот передавал вассалу меч и перчатку (обычай возвращать перчатку при разрыве отношений — позднее при вызове на дуэль) [4] .

Во многих странах континентальной Европы действовало правило «вассал моего вассала — не мой вассал», по которому непрямой вассал короля не был обязан ему подчиняться. Такая система способствовала увеличению феодальной раздробленности, и с введением практики иммедиатизации (установления прямой вассальной зависимости мелких рыцарей от короля) [5] , а затем с укреплением абсолютной монархии, это правило прекратило действовать [6] . В Англии это правило не утвердилось, и король, как верховный собственник всей земли, принимал присягу на верность от всех землевладельцев. Таким образом, как непосредственные вассалы короля, так и подвассалы (средние и мелкие землевладельцы) были обязаны нести службу в пользу короля и подчиняться его постановлениям [7] [4] .

С формированием в Европе централизованных государств вассальная система утратила своё значение. Начиная со второй половины XIII века воинская повинность вассалов заменялась содержанием наемной армии. Вассалитет как один из институтов власти был упразднён под влиянием революционных настроений в Европе в XVIII–XIX веках [4] .

Вассалитет в Средней Азии

Система вассалитета в Средней Азии закончила формироваться к XI—XIII векам. К этому времени пожалованная земля (икта) переходит в наследственную. Как и в Европе, владелец икта нёс военную (гражданскую) службу, а также взимал налоги с крестьян. Однако вследствие более сильной централизованной власти азиатские феодалы не имели таких больших вольностей, в отличие от европейских феодалов.

Вассалитет в Японии

Японский феодализм просуществовал вплоть до «революции Мэйдзи» (1868 год). В Японии номинальным собственником земли считался император. Фактически же она принадлежала феодалам: в XVII—XIX веках один лишь правящий дом Токугава владел четвертью всех земель.

Кроме того, в Японии имелось около 250 князей (даймё) разных категорий, которые владели огромными территориями. Сохранялись и крестьянские формы землевладения, но их роль всё больше уменьшалась.

В Японии прочно укоренился вассалитет, самураи были преданными вассалами даймё, от которых они получали земельные пожалования. Устойчивая феодальная иерархия сложилась на базе условных форм землевладения.

Японский феодализм распространялся и на город. Японский город феодальной эпохи оставался бесправной и податной территорией. На грани XII—XVIII веков в городах Японии проживало около 4 млн человек, но из них лишь около 1 млн были ремесленниками и торговцами.

Спецификой феодального режима Японии была необычайная многочисленность самураев, которые зачастую не имели земли. Поэтому возникала своеобразная система материального обеспечения вассалов — коку, рисовый паёк.

Вассальные государства

В Новое время появился термин вассальное государство. Его применяли, когда средневековую терминологию применяли, описывая иные исторические периоды.

При победе в войне, при дипломатическом поражении одно государство могло стать по отношению другому вассальным государством с сохранением некоторой автономности. Правитель побеждённого государства становился вассалом правителя другой страны.

Источник