Крепостные башни

Для оборонного зодчества Древней Руси вплоть до XIII века было характерным отсутствие в крепостях башен. Иногда одиночные башни стояли внутри тыновых крепостей, выполняя роль сторожевых и дозорных вышек, и, как правило, в обороне активного участия не принимали. Непосредственно в крепостных стенах башни стали устраивать с появлением артиллерии. Наиболее употребительными терминами, означавшими башню, были «вежа», «стрельница», «костер», «столп». Причем эти термины не были одинаково распространенными по всей Руси. Так, в псковской и новгородской землях башню называли словом «костер», а в московской — «стрельница». Все они выполняли функцию наблюдательных пунктов. Чаще встречались проездные башни, но они почти всегда назывались «воротными». Их можно видеть на прилагаемых здесь чертежах (ил. 9).

Термин «башня» появился позднее, лишь в XVI веке, и с этого времени встречался повсеместно. С конца XVI века летописные источники не только фиксируют сам термин, но и дают описание конструктивного устройства башен различного типа, их размеры и количество в системе оборонительных сооружений крепости. От XVII века до нас дошли вещественные остатки — крепостные башни некоторых острогов. В большинстве своем они претерпели за столь длительное существование некоторые изменения, коснувшиеся в основном таких элементов, как кровля, междуэтажные перекрытия, лестницы и ворота. Вместе с тем многочисленные описания, сохранившиеся в росписных списках, дают возможность проследить характер конструктивного устройства башен, а также отдельных их элементов и форм.

В XVII веке термин «башня» стал настолько распространенным, что уже не охватывал всего многообразия этих сооружений, отличавшихся друг от друга конструктивным устройством, функциональным назначением и местом расположения в системе оборонительных укреплений. Именно по таким признакам и стали называть башни в росписных списках: проезжая, воротная, наугольная, глухая, круглая, четвероугольная, двухъярусная, караульная, брусяная и так далее (ил. 7-10). Среди разнообразных названий совершенно четко прослеживаются отдельные группы, из которых вырисовываются типы башен, отличающихся друг от друга основными признаками: формой плана, назначением, способом рубки, количеством ярусов.

Большинство башен деревянных крепостей были четырехугольными в плане, или, как писали в летописях, «рублены в четыре стены». Круглые, или многоугольные, башни хотя и были менее распространенными, но почти всегда им отводилась роль главных проездных башен. Эти башни не только отличались формой плана, но и были крупнее. Так, например, в конце XVII века проездная башня Новой Мангазеи поднялась в высоту на 24,9м, а восьмигранная в плане башня Тобольского кремля в 1678 году возвышалась от земли до завершения почти на 50м.

В зависимости от размеров и значимости крепости варьировались количество башен и их размеры. Когда и каких типов башни брались за основу — выявить сложно, а порой и невозможно. Например, все шестнадцать башен Якутска были четырехугольными, а в Тобольске из девяти башен четыре были четырехугольными, четыре угловые — шестиугольными и одна — восьмиугольной. В Новой Мангазее выделялась только одна проездная башня, а четыре угловые имели квадратное в плане основание. Круглые башни были больше распространены на русском Севере. Так, в Олонце по описи 1699 года значилось десять шестиугольных и всего три четырехугольных башен. В Холмогорах в 1623 году из одиннадцати башен было семь шестиугольных, а в Кольской крепости такую же форму плана имели все пять башен.

Немаловажным достоинством многоугольных башен было то, что они выступали за линию городовой стены тремя, четырьмя или пятью стенами, что значительно увеличивало поле обзора (обстрела). Можно предположить, что круглые башни чаще применялись при сложной конфигурации планов крепостей. Башни о шести и восьми стенах, в отличие от четырехугольных, давали возможность соединять стены города не только под прямым углом. Там, где крепости имели форму плана, повторяющую контуры рельефа местности, круглых башен было больше, и, наоборот, в крепостях с геометрически правильной конфигурацией плана более употребительными были четырехугольные башни. Круглые башни не сохранились, хотя изображения их встречаются на некоторых чертежах. По типу круглых башен в культовом зодчестве строили отдельно стоящие колокольни. Именно колокольни, восприняв форму башен, могут сегодня дать нам о них представление (ил. 11). Чаще всего круглые башни были десять шестиугольных и всего три четырехугольных башен. В Холмогорах в 1623 году из одиннадцати башен было семь шестиугольных, а в Кольской крепости такую же форму плана имели все пять башен.

Немаловажным достоинством многоугольных башен было то, что они выступали за линию городовой стены тремя, четырьмя или пятью стенами, что значительно увеличивало поле обзора (обстрела). Можно предположить, что круглые башни чаще применялись при сложной конфигурации планов крепостей. Башни о шести и восьми стенах, в отличие от четырехугольных, давали возможность соединять стены города не только под прямым углом. Там, где крепости имели форму плана, повторяющую контуры рельефа местности, круглых башен было больше, и, наоборот, в крепостях с геометрически правильной конфигурацией плана более употребительными были четырехугольные башни. Круглые башни не сохранились, хотя изображения их встречаются на некоторых чертежах. По типу круглых башен в культовом зодчестве строили отдельно стоящие колокольни. Именно колокольни, восприняв форму башен, могут сегодня дать нам о них представление (ил. 11). Чаще всего круглые башни были многоярусными. В самом верхнем ярусе находился чердак — клетка, или караульня. Шатры башен и сторожевых вышек покрывались тесом. Концы тесин иногда декоративно обрабатывались в виде зубцов или перьев (копий). Как четырехугольные, так и круглые башни имели различные способы рубки углов — и «в лапу», и «в обло» («с остатком»).

Башни кроме своих основных выполняли и другие функции. Они использовались под амбары, жилье, на них устраивались колокольни или часовни. Например, на Спасской башне города Красноярска находилась часовня во имя Спаса и колокольня, на которой висел колокол. На самом верху располагалась караульня с обходной галереей, огражденной перилами. По просьбе служилых людей на колокольне устроили часы, потому что «без часов быть невозможно, Красноярск — город укрепленный, стоим на стенном карауле беспрестанно, днем и ночью» 1 . Еще более эффективно использовались башни в крепостях на территориях, где происходили военные столкновения. Так, в Албазине под главной проездной башней находились ворота, в самой башне помещалась приказная изба, а наверху — караульня. Две другие башни служили жильем для казаков.

В жилые башни вход на верхний ярус осуществлялся по наружным лестницам (при тыновых стенах ограждения) или через входы с уровня обламов крепостных стен в местах их примыкания к башне (при срубных стенах). Изоляция нижнего и верхнего ярусов делалась с целью сохранения тепла в жилой части. Междуэтажное перекрытие выполнялось из сплошного настила, утепленного слоем глины и земли. Кроме того, между венцами жилой части сруба башни был проложен слой мха. Именно такую особенность имеют обе сохранившиеся башни Братского острога.

11. Колокольня из села Кулига Дракованова. XVI(?)-XVIIвв.

Характерной чертой башен некоторых крепостей было наличие в них навесных балконов-часовен над въездными воротами. Таковы и сохранившиеся башни Илимского и Якутского острогов (ил. 12).

12. «Часовня на свесе» проездной башни Якутского острога. XVII в.

Ясность и строгость форм, единство конструктивной системы, сочетание монументальности объема самой сторожевой башни и романтичности в более легких и изящных часовнях — все это позволяет отнести эти памятники к ценнейшим образцам русского крепостного деревянного зодчества.

Некоторые исследователи исключали культовое назначение навесных балконов и целиком относили их появление к задаче усиления обороны въездных ворот крепости. Это предположение, однако, не подкрепляется ни архивными источниками, ни конкретными сохранившимися памятниками. С самого начала балконы-свесы устраивались в качестве часовен, чему можно найти подтверждение в архивных исторических документах. Описание Илимского острога воеводой Качановым в 1703 году показывает, что в крепости было три башни с «часовнями на свесе». У Спасской башни одна часовня была «снаружи за острогом, а другая в остроге». Стоявшая напротив Спасской Богоявленская башня имела одну часовню — «за острожною стеною». На культовое назначение часовен указывает не только их название, но и описание конструкции и отдельных форм («вершена бочкою, а на верх бочки маковица с крестом, опаяно белым железом, а бочка и маковица обита лемехом» 2 ), а также перечень главных икон с описанием их содержания. С «часовней на свесе», обращенной за пределы острога, была третья проездная башня Илимского острога — Введенская.

Устройство часовен над проездными башнями не было случайным. Как наиболее слабое место в системе оборонительного сооружения, воротные башни получали «покровительство» святых. Для размещения икон и устраивались навесные часовни. Можно отметить также, что часто иконы размещались непосредственно над воротами. Кроме религиозных часовни имели и эстетические функции, внося живописность в строгую архитектуру башен, дополняя силуэт крепости, разряжая монотонность протяженных стен и снижая некоторое однообразие силуэта башен. Конструктивное устройство таких часовен было довольно простым и в то же время прочным. На сохранившейся башне из Якутска можно видеть достаточно ясно всю конструкцию соединения сруба башни и консольных выпусков над воротами для устройства на них часовен. Для этой цели употреблялись наиболее длинные и прочные бревна, пропускавшиеся через две противоположные стены сруба. Консольные выпуски состояли из трех рядов бревен, укрепленных в торцах горизонтальной обвязкой. Стойки на концах выпусков и у стен (с внешних сторон) башни составляли каркас часовен. Сверху каркас также имел обвязку и стропильную конструкцию «на два ската». Ограждение часовен было забрано «в елку», а входы в них осуществлялись непосредственно из башен, со второго яруса (моста).

13-16 Типы сторожевых вышек

Функционально необходимым элементом большинства самых крупных башен деревянных крепостей были сторожевые вышки. Они устраивались на шатрах башен и в свою очередь также были покрыты небольшими шатриками. Вышки были, как правило, рублены из бруса или представляли собой каркасную конструкцию, огражденную со всех сторон перилами. Глухие (без дверей) будки имели окна, обращенные во все стороны, и обходные галереи с перилами (ил. 13-16). Конструктивное устройство таких смотровых вышек можно увидеть на сохранившихся башнях Бельского, Братского. Якутского острогов и на проездной башне Николо-Карельского монастыря.

Нельзя не сказать о значении башен в общей композиции крепости. Башни не только обогащали силуэт деревянного кремля и служили доминантами, но и выявляли планировочные особенности, активно способствуя сложению облика города-крепости. Сочетание оборонительных, хозяйственных, культовых и эмоционально-художественных функций в башнях делало их универсальными сооружениями, занимающими главное положение в композиционной структуре укрепленного деревянного города.

17. Ворота древнего Минска. Реконструкция Э. М. Загорульского.

Примечания

1. Цит. по кн.: Бахрушин С. В. Научные труды. Т. 4. М. , 1959, с. 101.

Источник

Пизанская башня

До сих пор до конца непонятно, Пизанская башня — это чудо или ошибка итальянской архитектуры? Разбираемся, почему башня под наклоном и чем она будет интересна туристу.

Содержание

История и строительство

Главная достопримечательность города Пиза — Пизанская падающая башня — приобрела свой странный наклон ещё в начале строительства в 1173 году. Автором проекта выступил итальянский архитектор Бонанно Пизано.

Уже после возведения трёх этажей стало понятно, что башня наклоняется (причиной послужил проседавший с одной стороны глинистый грунт), и строительство было отложено на 99 лет.

Есть и другая версия — наклон башни планировался при задумке, но мы в неё не верим.

Возобновились попытки в 1272 году под руководством уже нового архитектора — Джованни ди Симоне. Правда, вновь неудачно, поскольку все попытки поддержать основание башни постоянно проваливались. Несмотря на это, к башне пристроили ещё несколько этажей, но постройка вновь была прервана, на этот раз войной. Достроили башню только во второй половине XIV века.

Пизанская башня приобрела наклон ещё в начале строительства в 1173 году.

В течение следующих 600 лет башня продолжала медленно падать — каждый год наклон увеличивался на один миллиметр. Власти испугались, что она упадёт на голову очередному туристу, задумавшему смешной кадр, и в 1993 году закрыли башню на реконструкцию аж до 2001 года.

Установив причину наклона (как мы уже сказали, это был грунт, слишком мягкий с одной стороны), власти принялись спасать башню — окружив её дополнительными стальными тросами, рабочие вытащили часть (около 70 тонн!) дефективного грунта. И, ура, это помогло!

За время работ угол наклона удалось поправить на 45 сантиметров (к сожалению, на эту задачу из бюджета страны утекло 250 млн $).

Сейчас башня снова открыта для посещения: можно не только посмотреть её снаружи, но и зайти внутрь. Правда, больше 45 человек не пускают (наверное, всё ещё боятся, что башня упадёт).

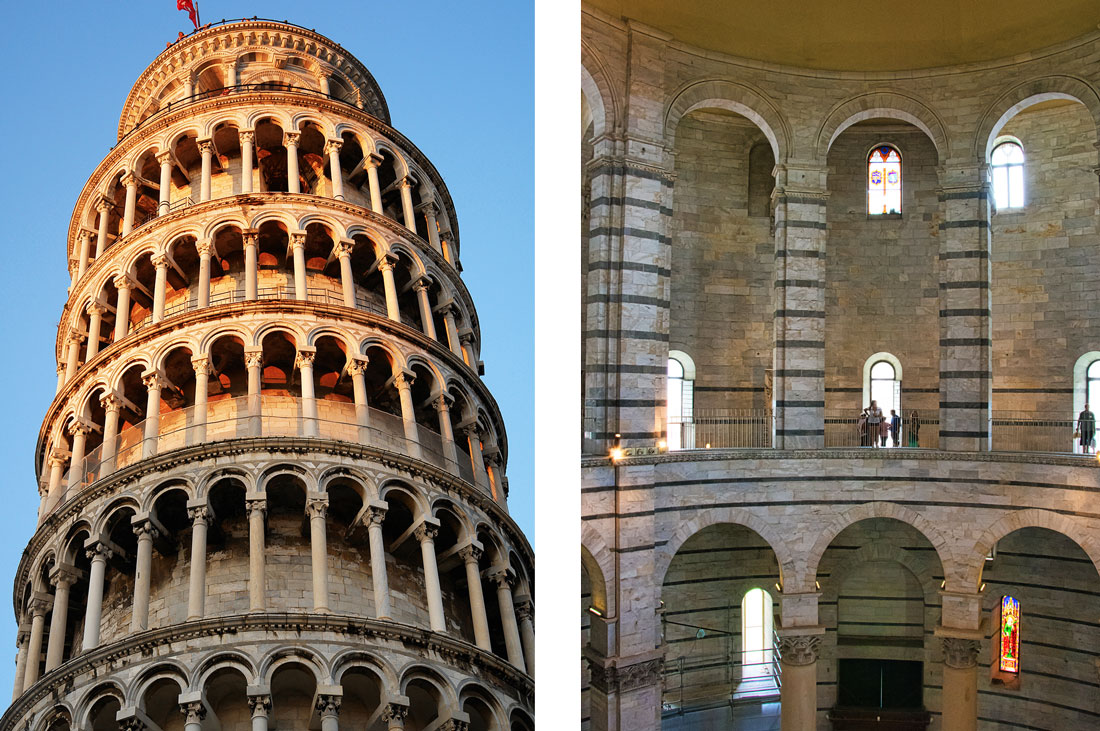

Сегодня башню можно посмотреть не только снаружи, но и зайти внутрь. Фото: Murphy1975 (справа); D-VISIONS (слева)/Shutterstock

Архитектура

Пизанская башня сочетает в себе несколько архитектурных стилей — византийский, романский и арабский. Построена она из камня, но украшена каррарским мрамором.

Его начали использовать ещё в Древнем Риме при Юлии Цезаре для постройки, например, домов патрициев (аристократии того времени). Но в V веке каррарский мрамор почти прекратили добывать, поскольку римлян постоянно отвлекали набеги варваров.

Из каррарского мрамора также построены статуя Давида Микеланджело и римский Пантеон.

Мода на каррарский мрамор вернулась только после строительства пизанского баптистерия (его начали конструировать за 20 лет до первых попыток установки Пизанской башни).

Пизанская башня сочетает в себе несколько архитектурных стилей — византийский, романский и арабский. Фото: Isogood_patrick/Shutterstock

Римский стиль башни отражают классические колонны и капители, но такая строгость прерывается декоративными элементами: башню украшают мифические существа и Мадонна с младенцем. Все эти элементы — классический пример византийской архитектуры. Колокольня же построена, как предполагается, по принципу мечети.

Внутри башни туристов ожидает 251 скользкая мраморная ступенька, соединившаяся в спиральную лестницу. А наверху открывается великолепный панорамный вид на город. Камеры с собой брать можно, а вот сумки и детей до восьми лет придётся оставить внизу — вдруг что.

Интерес также представляет так называемый Зал Рыб — он украшен изображениями морских животных. Раньше здесь располагались наблюдательные инструменты, следящие за наклоном башни, теперь же зал открыт для туристов.

Он интересен не только барельефами, но и дыркой в потолке. Днём через неё проникает солнечный свет, а ночью, как в обсерватории, тут можно смотреть на звёзды. Возможно, именно по этой причине башня каждый день работает допоздна.

Внутри башни туристов ожидает 251 скользкая мраморная ступенька, соединившаяся в спиральную лестницу. Фото: federico neri/Shutterstock

Как добраться

Из Москвы в Пизу летают рейсы авиакомпании «Победа», так что, если покупать заранее, заплатить за билет в одну сторону можно от 3000 руб.

От аэропорта Пизы (кстати, его ещё называют аэропортом Галилео Галилея) ходит автобус E3 (2 € / ≈ 140 руб.). Всего за 15 минут можно добраться до Via C.Matilde Fr. 62 , отсюда башню уже видно, пешком идти до неё всего три минуты.

Если путешествуешь налегке, советуем сесть на тот же автобус (цена остаётся прежней) и за семь минут доехать до железнодорожного вокзала Pisa Centrale , а дальше пройтись пешком, посмотреть на город, пересечь реку Арно через один из мостов.

Займёт это совсем немного времени, Пиза — маленький город площадью всего 185 квадратных километров (Москва, для сравнения, имеет площадь более 2500 квадратных километров).

В башне находится семь колоколов, каждый из которых настроен на соответствующую музыкальную ноту. Фото: Elena.Katkova/Shutterstock

Время работы

С середины июня по август: с 8:30 до 22:00.

С апреля по середину июня: с 9:00 до 20:00.

В октябре и марте: с 9:00 до 19:00.

С ноября по февраль: с 9:00 до 18:00.

Башня открыта ежедневно.

Стоимость посещения

18 € (≈ 1300 руб.). Заказывать нужно заранее, бронь на сутки вперёд. Детям до восьми лет подниматься на башню нельзя.

В течение следующих 600 лет башня продолжала медленно падать — каждый год наклон увеличивался на один миллиметр. Фото: PhotoFires/Shutterstock

Интересные факты

- Поговаривают, что известный американский мафиози сицилийского происхождения Джозеф Бонанно был потомком Бонанно Пизано — архитектора падающей башни.

- Бой за самую оригинальную фотографию рядом с падающей башней неустанно продолжается: вариантов сотни .

- Во время последней реконструкции башни предлагалось много вариантов по её спасению, один из них — строительство зеркальной башни, которая поддерживала бы первую, а другой — прицепить к башне воздушный шар, который бы её поддерживал. ¯\_(ツ)_/¯

- В башне находится семь колоколов, каждый из которых настроен на соответствующую музыкальную ноту.

- Существует легенда, что Галилео Галилей проводил здесь свои эксперименты по падению шара.

Пусть сама Пиза — скромный город, на посещение которого хватит и одного дня, хотя бы раз в жизни увидеть Пизанскую башню всё же надо. Особенно теперь, когда ты всё про неё знаешь и сможешь рассказать друзьям.

Источник