Барабанная лестница отделяет от среднего уха

Орган слуха и равновесия

Орган слуха и равновесия представлен тремя отделами: наружным, средним и внутренним ухом.

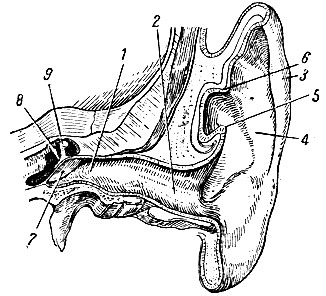

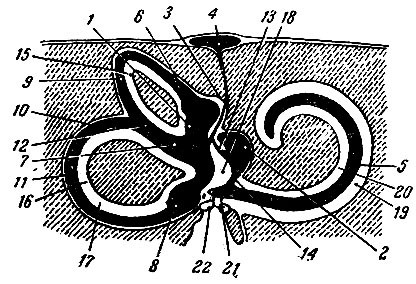

Наружное ухо (рис. 280) состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода.

Рис. 280. Фронтальный разрез через ушную раковину, наружный слуховой проход и барабанную полость. 1 — костная часть наружного слухового прохода; 2 — хрящевая часть наружного слухового прохода; 3 — завиток; 4 — противозавиток; 5 — козелок; 6 — противокозелок; 7 — барабанная перепонка; 8 — барабанная полость; 9 — слуховые косточки

Ушная раковина — сложной формы хрящ, покрытый кожей. Хрящ ушной раковины по своему строению эластический.

Наружный слуховой проход состоит из хрящевой и костной частей. Хрящевая часть является продолжением ушной раковины и располагается кнаружи от костной части.

Наружный слуховой проход выстлан кожей, содержащей сальные железы и видоизмененные потовые — серные железы. Проход заканчивается слепо: он отделен от среднего уха барабанной перепонкой. Длина слухового прохода у взрослого в среднем составляет 2,5 см, из них 1 /3 приходится на хрящевую часть, 2 /3 — на костную. Хрящевая часть слухового прохода переходит в костную под углом, открытым вперед и вниз. При обследовании слухового прохода его необходимо выпрямить. Для этого нужно потянуть верхний конец ушной раковины вверх и назад.

Барабанная перепонка — тонкая, но прочная пластинка, отделяющая наружное ухо от среднего (см. рис. 280). Она состоит из фиброзной ткани, снаружи покрыта эпидермисом, а изнутри — слизистой оболочкой. Перепонка укреплена в барабанной части височной кости; в ней различают натянутую часть и обвислую. В целом барабанная перепонка стоит косо по отношению к оси наружного слухового прохода; с горизонтальной плоскостью она составляет угол 45°.

Среднее ухо представлено барабанной полостью, евстахиевой трубой и ячейками сосцевидного отростка височной кости.

Барабанная полость (см. рис. 280) — небольшое пространство объемом около 1 см 3 , располагается в височной кости, латерально граничит с наружным слуховым проходом и отделено от него барабанной перепонкой. Изнутри барабанная полость выстлана слизистой оболочкой и заполнена воздухом; в ней лежат слуховые косточки, мышцы, сосуды и нервы.

Барабанную полость по форме для удобства описания сравнивают с кубом и поэтому рассматривают в ней шесть стенок: верхнюю, нижнюю, переднюю, заднюю, латеральную и медиальную.

В связи с тем, что барабанная полость является областью оперативных вмешательств, очень важно знать, с какими органами и полостями она граничит и сообщается.

Верхняя стенка, образованная тонкой костной пластинкой, отделяет барабанную полость от полости черепа.

Нижняя стенка тоже представляет собой очень тонкую костную пластинку, которая отграничивает барабанную полость от внутренней яремной вены.

Передняя стенка — костная пластинка, отделяющая полость от сонного канала, в котором проходит внутренняя сонная артерия. На передней стенке имеется отверстие, которое ведет в евстахиеву трубу, сообщающую барабанную полость с носовой частью глотки.

Задняя стенка имеет отверстие, посредством которого барабанная полость сообщается с сосцевидной пещерой и ячейками сосцевидного отростка.

Латеральная стенка образована барабанной перепонкой и окружающими ее костными частями. Барабанная перепонка отграничивает среднее ухо от наружного.

Медиальная стенка отделяет среднее ухо от внутреннего, на ней имеются два отверстия: овальное — окно преддверия и круглое — окно улитки.

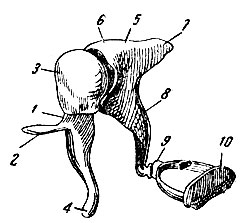

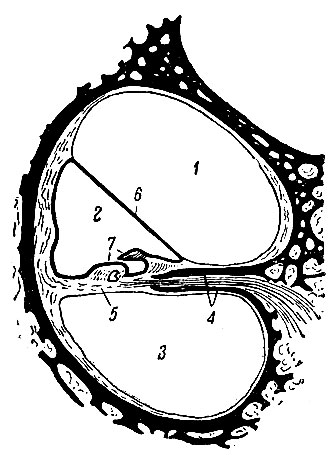

В полости среднего уха лежат три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко (рис. 281). Рукоятка молоточка сращена с барабанной перепонкой, его головка сочленена с основанием наковальни, один из отростков которой сочленен с головкой стремечка. Основание стремечка вставлено в окно преддверия и таким образом соприкасается с внутренним ухом. Функция слуховых косточек — проведение звуковых колебаний из наружного уха (колебания барабанной перепонки) во внутреннее ухо.

Рис. 281. Слуховые косточки (правые). 1 — молоточек; 2 — передний отросток молоточка; 3 — головка молоточка; 4 — рукоятка молоточка; 5 — наковальня; 6 — тело наковальни; 7 — короткая ножка наковальни; 8 — длинная ножка наковальни; 9 — стремечко; 10 — основание стремечка

Евстахиева труба — единственный канал, который соединяет барабанную полость с внешним воздушным пространством через носоглотку. Это узкий канал длиной до 3,5 см, выстланный слизистой оболочкой. Его твердые стенки состоят из костной части (более короткая, начинается отверстием на передней стенке барабанной полости) и хрящевой части (занимает 2 /3 длины, открывается отверстием в носовой части глотки, на уровне заднего конца нижней носовой раковины).

Внутреннее ухо — функционально самая главная часть органа слуха и равновесия. В нем располагаются нервные приборы, воспринимающие слуховые раздражения и изменения положения головы в пространстве. В состав внутреннего уха входит перепончатый лабиринт, окруженный снаружи костным лабиринтом.

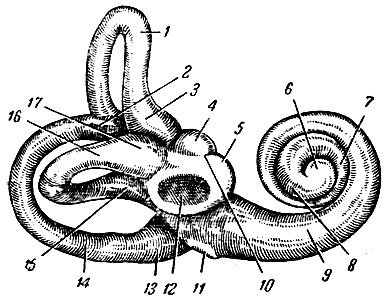

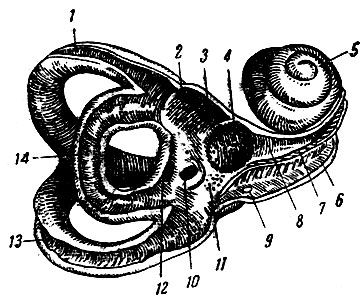

Костный лабиринт состоит из трех частей: преддверия, улитки и полукружных каналов (рис. 282, 283).

Рис. 282. Костный лабиринт снаружи. 1 — верхний полукружный канал; 2 — общая ножка; 3 — ампула; 4 — эллиптическое углубление преддверия; 5 — сферическое углубление; 6 — верхушка улитки; 7 — средний завиток улитки; 8 — верхний завиток улитки; 9 — основной завиток; 10 — место положения гребня преддверия; 11 — окно улитки; 12 — окно преддверия; 13 — задняя ампула; 14 — задний полукружный канал; 15 — ножка латерального канала; 16 — латеральный канал; 17 — ампула канала

Рис. 283. Вскрытый костный лабиринт. 1 — верхний полукружный канал; 2 — эллиптическое углубление преддверия; 3 — гребешок; 4 — сферическое углубление преддверия; 5 — улитка; 6 — барабанная лестница; 7 — костная спиральная пластинка; 8 — лестница предверия; 9 — внутреннее отверстие водопровода улитки; 10 — окно улитки; 11 — преддверие; 12 — место впадения общей ножки полукружных каналов преддверия; 13 — задний полукружный канал; 14 — латеральный полукружный канал

Преддверие — полость неправильной формы, занимающая центральное положение. Латеральная стенка преддверия одновременно образует медиальную стенку барабанной полости. В латеральной стенке имеется два отверстия: окно преддверия и окно улитки. Окно преддверия закрыто основанием стремечка, а окно улитки затянуто вторичной барабанной перепонкой.

На задней стенке преддверия пять отверстий, которые сообщают его с тремя полукружными каналами. На передней стенке одно отверстие, которое переходит в канал улитки.

Улитка — передняя часть костного лабиринта. Это канал, образующий 2 1 /2 оборота и заканчивающийся слепо.

Полукружных каналов три: горизонтальный, сагиттальный и фронтальный. Одна из ножек каждого канала на границе с преддверием имеет расширение — ампулу. Простые (без ампул) концы фронтального и сагиттального каналов открываются в преддверие общим отверстием, поэтому со стороны преддверия не 6, а 5 отверстий.

Перепончатый лабиринт (рис. 284) располагается внутри костного, имеет также три части: среднюю, канал улитки и полукружные каналы. Диаметры перепончатого лабиринта меньше диаметров соответствующих отделов костного лабиринта, поэтому между костным лабиринтом (его внутренней поверхностью) и перепончатым лабиринтом (его наружной поверхностью имеется щель, заполненная прозрачной жидкостью — перилимфой. Перилимфатическое пространство сообщается с субарахноидальным пространством головного мозга.

Рис. 284. Схема костного и перепончатого лабиринтов (черным обозначен перепончатый лабиринт, костная ткань заштрихована). 1 — маточка; 2 — мешочек; 3 — внутренний лимфатический проток; 4 — внутренний лимфатический мешочек; 5 — канал улитки; 8 — ампула перепончатого канала; 6, 9, 10, 11 — перепончатые полукружные каналы; 7 и 12 — общие ножки двух перепончатых полукружных каналов; 13 — маточно-мышечный проток; 14 — проток, соединяющий мешочек с каналом улитки; 15-17 — костные полукружные каналы; 18 — преддверие костного лабиринта; 19 — барабанная лестница; 20 — лестница преддверия; 21 — вторичная барабанная перепонка; 22 — стремечко

Перепончатый лабиринт — это замкнутая система полостей и каналов, заполненная жидкостью — эндолимфой.

Средняя часть перепончатого лабиринта, расположенная в костном преддверии, состоит из двух полостей: мешочка и маточки, которые соединены друг с другом каналом.

В маточку открываются перепончатые полукружные каналы. Из мешочка берет начало канал улитки.

К органу равновесия из частей перепончатого лабиринта относятся полукружные каналы, маточка и мешочек. К органу слуха относится канал улитки.

В ампулах перепончатых полукружных каналов, маточке и мешочке имеются скопления чувствительных клеток. От их поверхности отходят волосковидные отростки, совокупность которых образует отолитовый аппарат.

При изменении положения головы в пространстве смещаются волоски, а движения волосков трансформируются в нервный импульс, который регистрирует изменения положения головы (эти импульсы проходят по волокнам VIII пары черепномозговых нервов).

Внутреннее строение канала улитки наиболее удобно рассматривать на поперечных разрезах.

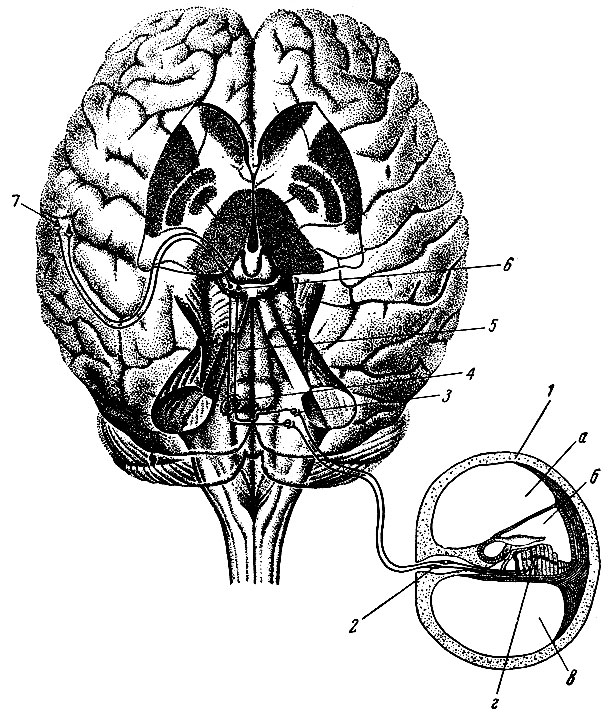

На разрезе канал улитки имеет форму треугольника. Наружная стенка канала сращена с костной улиткой (рис. 285). Нижняя перепончатая стенка — спиральная, на внутренней поверхности имеет скопление клеток (кортиев орган), которые через колебания перилимфы воспринимают слуховые раздражения. Верхняя стенка образована стенкой преддверия.

Рис. 285. Схема поперечного разреза одного из ходов улитки. 1 — лестница преддверия; 2 — перепончатый канал улитки; 3 — барабанная лестница; 4 — костная спиральная пластинка; 5 — перепончатая спиральная пластинка; 6 — мембрана преддверия; 7 — кортиев орган

Колебания клеток кортиева органа передаются на нервные окончания VIII пары черепномозговых нервов, по которым нервный импульс достигает коркового слухового центра, расположенного в средней части верхней височной извилины (рис. 286).

Рис. 286. Схема проведения слухового нервного импульса. 1 — поперечный разрез улитки: а — лестница преддверия; б — перепончатая улитка; в — барабанная лестница, г — кортиев орган; 2 — спиральный узел; 3 — ядра слухового анализатора, расположенные в латеральном углу ромбовидной ямки; 4 — верхняя олива; 5 — латеральная (слуховая) петля; 6 — нижнее двухолмие (подкорковые центры слуха); 7 — средняя часть верхней височной извилины (корковый центр слуха)

Источник

врач-оториноларинголог Богданец С.А.

Клиническая анатомия уха

Ухо является органом слуха и равновесия. Расположено ухо в височной кости и условно делится на три отдела: наружное, среднее и внутреннее.

Наружное ухо образовано ушной раковиной и наружным слуховым проходом. Границей между наружным и средним ухом является барабанная перепонка.

Ушная раковина образована тремя тканями:

тонкой пластинкой гиалинового хряща, покрытого с обеих сторон надхрящницей, имеющего сложную выпукло-вогнутую форму, определяющую рельеф ушной раковины;

кожей очень тонкой, плотно прилегающей к надхрящнице и почти не имеющей жировой клетчатки;

подкожной жировой клетчаткой, расположенной в значительном количестве в нижнем отделе ушной раковины.

Обычно выделяют следующие элементы ушной раковины:

завиток – свободный верхне-наружный край раковины;

противозавиток – возвышение, идущее параллельно завитку;

козелок – выступающий участок хряща, расположенный впереди наружного слухового прохода и являющийся его частью;

противокозелок – выступ, расположенный кзади от козелка и разделяющей их вырезки;

мочку, или дольку, уха, лишенную хряща и состоящую из жировой клетчатки, покрытой кожей. Прикрепляется ушная раковина к височной кости рудиментарными мышцами. Анатомическое строение ушной раковины определяет особенности патологических процессов, развивающихся при травмах, с образованием отогематомы и перихондрита.

Иногда встречается врожденное недоразвитие ушной раковины – микротия или полное ее отсутствие анотия.

Наружный слуховой проход является каналом, который начинается воронкообразным углублением на поверхности ушной раковины и направляется у взрослого человека горизонтально спереди назад и снизу вверх до границы со средним ухом.

Различают следующие отделы наружного слухового прохода: наружный перепончато-хрящевой и внутренний – костный.

Наружный перепончато-хрящевой отдел занимает 2/3 длины. В этом отделе хрящевой тканью образована передняя и нижняя стенки, а задняя и верхняя имеют фиброзно-соединительную ткань.

Передняя стенка наружного слухового прохода граничит с суставом нижней челюсти, в связи с чем воспалительный процесс в этой области сопровождается резкой болезненностью при жевании.

Верхняя стенка отделяет наружное ухо от средней черепной ямки, поэтому при переломах основания черепа из уха вытекает ликвор с примесью крови. Хрящевая пластинка наружного слухового прохода прерывается двумя поперечными щелями, которые закрыты фиброзной тканью. Расположение их рядом со слюнной железой может способствовать распространению инфекции из наружного уха на слюнную железу и нижнечелюстной сустав.

Кожа хрящевого отдела содержит в большом количестве волосяные луковицы, сальные и серные железы. Последние представляют собой видоизмененные сальные железы, выделяющие специальный секрет, который вместе с отделяемым сальных желез и отторгшимся кожным эпителием образует ушную серу. Удалению подсохших пластинок серы способствуют колебания перепончато-хрящевого отдела наружного слухового прохода в процессе жевания. Наличие обильной жировой смазки в наружной части слухового прохода препятствует попаданию в него воды. Имеется тенденция сужения слухового прохода от входа до конца хрящевой части. Попытки удаления серы с помощью посторонних предметов могут привести к проталкиванию кусочков серы в костный отдел, откуда самостоятельная эвакуация ее невозможна. Создаются условия для образования серной пробки и развития воспалительных процессов наружного уха.

Внутренний костный отдел слухового прохода имеет в своей середине самое узкое место – перешеек, за которым расположен более широкий участок. Неумелые попытки извлечь инородное тело из слухового прохода могут привести к проталкиванию его за перешеек, что значительно затруднит дальнейшее удаление. Кожа костного отдела тонкая, не содержит волосяных луковиц и желез и переходит на барабанную перепонку, образуя ее наружный слой.

Среднее ухо состоит из следующих элементов: барабанной перепонки, барабанной полости, слуховых косточек, слуховой трубы и воздухоносных ячеек сосцевидного отростка.

Барабанная перепонка является границей между наружным и средним ухом и представляет собой тонкую, непроницаемую для воздуха и жидкости мембрану перламутрово-серого цвета. Большая часть барабанной перепонки находится в натянутом состоянии за счет фиксации в циркулярном желобе волокнисто-хрящевого кольца. В верхне-переднем отделе барабанная перепонка не натянута из-за отсутствия желоба и среднего фиброзного слоя.

Барабанная перепонка состоит из трех слоев:

1 – наружный – кожный является продолжением кожи наружного слухового прохода, истончен и не содержит желез и волосяных луковиц;

2 – внутренний – слизистый — является продолжением слизистой оболочки барабанной полости;

3 – средний – соединительно-тканный – представлен двумя слоями волокон (радиальных и циркулярных), обеспечивающих натянутое положение барабанной перепонки. При ее повреждении обычно образуется рубец за счет регенерации кожного и слизистого слоя.

Отоскопия – осмотр барабанной перепонки имеет большое значение при диагностике заболеваний уха, так как дает представление о процессах, происходящих в барабанной полости. Барабанная полость представляет собой куб неправильной формы объемом около 1 см3, расположенный в каменистой части височной кости. Делится барабанная полость на 3 отдела:

1 – верхний – аттик, или надбарабанное пространство (эпитимпанум), расположено выше уровня барабанной перепонки;

2 – средний – (мезотимпанум) расположен на уровне натянутой части барабанной перепонки;

3 – нижний – (гипотимпанум), находящийся ниже уровня барабанной перепонки и переходящий в слуховую трубу.

Барабанная полость имеет шесть стенок, которые выстланы слизистой, снабженной мерцательным эпителием.

1 – наружная стенка представлена барабанной перепонкой и костными частями наружного слухового прохода;

2 – внутренняя стенка является границей среднего и внутреннего уха и имеет два отверстия: окно преддверия и окно улитки, закрытое вторичной барабанной перепонкой;

3 – верхняя стенка (крыша барабанной полости) – является тонкой костной пластинкой, которая граничит со средней черепной ямкой и височной долей мозга;

4 – нижняя стенка (дно барабанной полости) – граничит с луковицей яремной вены;

5 – передняя стенка граничит с внутренней сонной артерией и в нижнем отделе имеет устье слуховой трубы;

6 – задняя стенка — отделяет барабанную полость от воздухоносных ячеек сосцевидного отростка и в верхней части сообщается с ними через вход в пещеру сосцевидного отростка.

Слуховые косточки представляют единую цепь от барабанной перепонки до овального окна преддверия. Они подвешены в надбарабанном пространстве с помощью соединительнотканных волокон, покрыты слизистой оболочкой и имеют следующие названия:

1 – молоточек, рукоятка которого соединена с фиброзным слоем барабанной перепонки;

2 – наковальня — занимает срединное положение и соединена сочленениями с остальными косточками;

3 – стремечко, подножная пластинка которого передает колебания в преддверие внутреннего уха.

Мышцы барабанной полости (натягивающая барабанную перепонку и стременная) удерживают слуховые косточки в состоянии напряжения и защищают внутреннее ухо от чрезмерных звуковых раздражений.

Слуховая труба — образование длиной 3,5 см, через которое барабанная полость сообщается с носоглоткой. Состоит слуховая труба из короткого костного отдела, занимающего 1/3 длины, и длинного перепончато-хрящевого отдела, представляющего сомкнутую мышечную трубку, которая раскрывается при глотании и зевании. Место соединения этих отделов является самым узким и называется перешейком.

Слизистая оболочка, выстилающая слуховую трубу, является продолжением слизистой оболочки носоглотки, покрыта многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием с движением ресничек из барабанной полости в носоглотку. Таким образом слуховая труба выполняет защитную функцию, препятствуя проникновению инфекционного начала, и дренажную функцию, эвакуируя из барабанной полости отделяемое. Еще одной важной функцией слуховой трубы является вентиляционная, которая обеспечивает прохождение воздуха и уравновешивает атмосферное давление с давлением в барабанной полости. При нарушении проходимости слуховой трубы происходит разряжение воздуха в среднем ухе, втяжение барабанной перепонки и возможно развитие стойкого снижения слуха.

Ячейки сосцевидного отростка представляют собой воздухоносные полости, связанные с барабанной полостью в области аттика через вход в пещеру. Слизистая оболочка, выстилающая ячейки, является продолжением слизистой оболочки барабанной полости.

Внутреннее строение сосцевидного отростка зависит от образования воздушных полостей и бывает трех типов:

пневматический – (наиболее часто) – с большим количеством воздухоносных ячеек;

диплоэтический – (губчатый) – имеет немного ячеек небольшого размера;

склеротический – (компактный) – сосцевидный отросток образован плотной тканью.

На процесс пневматизации сосцевидного отростка влияют перенесенные заболевания, нарушения обменных процессов. Хроническое воспаление среднего уха может способствовать развитию склеротического типа сосцевидного отростка.

Все воздухоносные полости, независимо от строения, сообщаются между собой и пещерой – постоянно существующей ячейкой. Обычно она расположена на глубине около 2 см от поверхности сосцевидного отростка и граничит с твердой мозговой оболочкой, сигмовидным синусом, а также костным каналом, в котором проходит лицевой нерв. Поэтому острые и хронические воспаления среднего уха могут привести к проникновению инфекции в полость черепа, развитию паралича лицевого нерва.

Особенности строения уха у детей раннего возраста

Анатомо-физиологические и иммунобиологические особенности детского организма определяют особенности клинического течения заболеваний уха у детей раннего возраста. Это находит свое выражение в частоте воспалительных заболеваний среднего уха, тяжести течения, более частых осложнениях, переходе процесса в хронический. Перенесенные в раннем детстве заболевания уха способствуют развитию осложнений у детей старшего возраста и во взрослом состоянии. Анатомо-физиологические особенности уха у детей раннего возраста имеют место во всех отделах.

Ушная раковина у грудного ребенка мягкая, малоэластичная. Завиток и мочка выражены не отчетливо. Формируется ушная раковина к четырем годам.

Наружный слуховой проход у новорожденного ребенка короткий, представляет собой узкую щель, заполненную первородной смазкой. Костная часть стенки еще не развита и верхняя стенка прилегает к нижней. Слуховой проход направлен вперед и книзу, поэтому, чтобы осмотреть слуховой проход, ушную раковину нужно оттянуть назад и книзу.

Барабанная перепонка более плотная, чем у взрослых за счет наружного кожного слоя, который еще не сформировался. В связи с этим обстоятельством при остром среднем отите перфорация барабанной перепонки происходит реже, что способствует развитию осложнений.

Барабанная полость у новорожденных заполнена миксоидной тканью, которая является хорошей питательной средой для микроорганизмов, в связи с чем увеличивается опасность развития отитов в этом возрасте. Рассасывание миксоидной ткани начинается с 2-3 недельного возраста, однако, может находиться в барабанной полости в течение первого года жизни.

Слуховая труба в раннем возрасте короткая, широкая и горизонтально расположена, что способствует легкому проникновению инфекции из носоглотки в среднее ухо.

Сосцевидный отросток не имеет сформировавшихся воздухоносных ячеек, кроме пещеры (антрум), которая расположена непосредственно под наружной поверхностью сосцевидного отростка в области треугольника Шипо. Поэтому при воспалительном процессе (антрите) часто развивается в заушной области болезненный инфильтрат с оттопыриванием ушной раковины. При отсутствии необходимого лечения возможны внутричерепные осложнения. Пневматизация сосцевидного отростка происходит по мере роста ребенка и заканчивается в возрасте 25-30 лет.

Височная кость у новорожденного ребенка состоит из трех самостоятельных элементов: чешуи, сосцевидного отростка и пирамиды в связи с тем, что они разделены хрящевыми зонами роста. Кроме того, в височной кости часто встречаются врожденные дефекты, которые способствуют более частому развитию внутричерепных осложнений.

Внутреннее ухо представлено костным лабиринтом, расположенным в пирамиде височной кости, и находящимся в нем перепончатым лабиринтом.

Костный лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, улитки и трех полукружных каналов.

Преддверие – средняя часть лабиринта, на наружной стенке которого расположены два окна, ведущие в барабанную полость. Овальное окно преддверия закрыто пластинкой стремени. Круглое окно закрыто вторичной барабанной перепонкой. Передняя часть преддверия сообщается с улиткой через лестницу преддверия. Задняя часть содержит два вдавления для мешочков вестибулярного аппарата.

Улитка – костный спиральный канал в два с половиной оборота, который делится костной спиральной пластинкой на лестницу преддверия и барабанную лестницу. Между собой они сообщаются через отверстие, находящееся у верхушки улитки.

Полукружные каналы — костные образования, расположенные в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной, фронтальной и сагитальной. Каждый канал имеет два колена – расширенную ножку (ампулу) и простую. Простые ножки переднего и заднего полукружных каналов сливаются в одну, поэтому у трех каналов имеется пять отверстий.

Перепончатый лабиринт состоит из перепончатой улитки, трех полукружных каналов и двух мешочков (сферического и эллиптического), расположенных в преддверии костного лабиринта. Между костным и перепончатым лабиринтом находится перилимфа, которая представляет собой видоизмененную спинномозговую жидкость. Перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой.

Во внутреннем ухе находятся два анализатора, связанных между собой анатомически и функционально – слуховой и вестибулярный. Слуховой анализатор расположен в улитковом протоке. А вестибулярный – в трех полукружных каналах и двух мешочках преддверия.

Слуховой периферический анализатор. В верхнем коридоре улитки расположен спиральный (кортиев) орган, который представляет собой периферическую часть слухового анализатора. На разрезе он имеет треугольную форму. Нижней его стенкой является основная мембрана. Сверху находится преддверная (рейсснерова) мембрана. Наружная стенка образована спиральной связкой и расположенными на ней клетками сосудистой полоски.

Основная мембрана состоит из эластических упругих поперечно расположенных волокон, натянутых в виде струн. Длина их увеличивается от основания улитки к области верхушки. Спиральный (кортиев) орган имеет очень сложное строение и состоит из внутренних и наружных рядов чувствительных волосковых биполярных клеток и поддерживающих (опорных) клеток. Отростки волосковых клеток спирального органа (слуховые волоски) соприкасаются с покровной мембраной и при колебании основной пластинки происходит их раздражение, в результате чего механическая энергия трансформируется в нервный импульс, который распространяется до спирального ганглия, затем по VIII паре черепно-мозговых нервов в продолговатый мозг. В дальнейшем большая часть волокон переходит на противоположную сторону и по проводящим путям импульс передается в корковый отдел слухового анализатора – височную долю полушария.

Вестибулярный периферический анализатор. В преддверии лабиринта имеются два перепончатых мешочка с находящимся в них отолитовым аппаратом. На внутренней поверхности мешочков имеются возвышения (пятна), выстланные нейроэпителием, состоящим из опорных и волосковых клеток. Волоски чувствительных клеток образуют сеть, которая покрыта желеобразной субстанцией, содержащей микроскопические кристаллики – отолиты. При прямолинейных движениях тела происходит смещение отолитов и механическое давление, что вызывает раздражение нейроэпителиальных клеток. Импульс передается преддверному узлу, а затем по вестибулярному нерву (VIII пара) в продолговатый мозг.

На внутренней поверхности ампул перепончатых протоков имеется выступ – ампулярный гребешок, состоящий из чувствительных клеток нейроэпителия и опорных клеток. Чувствительные волоски, склеивающиеся между собой, представлены в виде кисточки (купуля). Раздражение нейроэпителия происходит в результате перемещения эндолимфы при смещении тела под углом (угловые ускорения). Импульс передается волокнами вестибулярной ветви преддверно-улиткового нерва, которая заканчивается в ядрах продолговатого мозга. Эта вестибулярная зона связана с мозжечком, спинным мозгом, ядрами глазодвигательных центров, корой головного мозга.

Источник